| Titel: | Ueber die Reinigung von Wasser durch Filtration. |

| Fundstelle: | Band 228, Jahrgang 1878, S. 421 |

| Download: | XML |

Ueber die Reinigung von Wasser durch

Filtration.Vgl. Ferd. Fischer: Chemische Technologie des

Wassers. (Braunschweig 1878. Fried. Vieweg und

Sohn.)

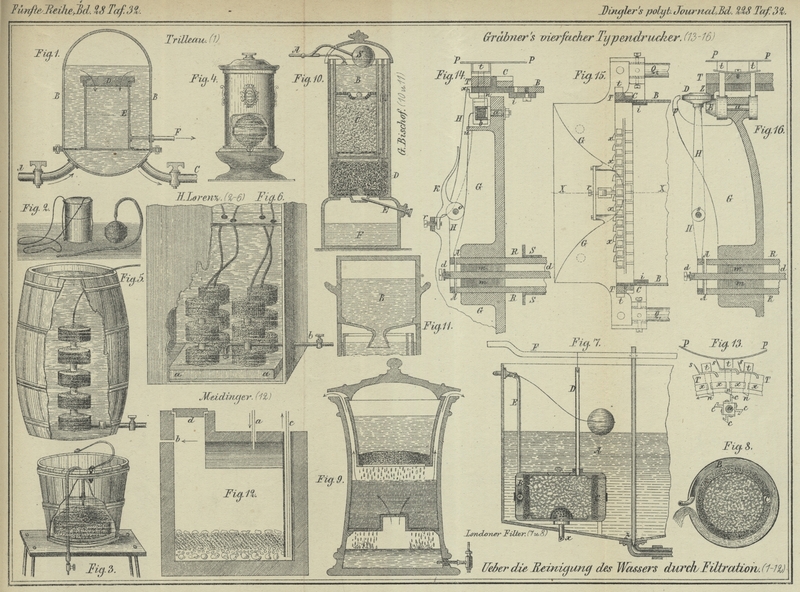

Mit Abbildungen auf Tafel

32.

Ueber die Reinigung von Wasser durch Filtration.

Der Gebrauch, trübes Wasser zu filtriren, also die suspendirten Stoffe zu entfernen,

in der irrigen Meinung, daſs klares Wasser nun auch unschädlich sei, ist längst

bekannt. Die Filter der Alten bestanden aus künstlichen Steinen, Muscheln u.s.w. Plinius erwähnt Becher, in denen das Wasser durch Wolle

filtrirt wurde, und Avicenna läſst das Wasser mehrmals

aus einem Gefäſs in das andere durch Wolle hinüberleiten, um es dadurch zu

reinigen.

Ganz besonders zahlreich sind die in den letzten 50 Jahren vorgeschlagenen

Filtrirvorrichtungen zur Reinigung und Klärung von Wasser für den Hausgebrauch, für

Schiffe auf Reisen u.s.w. Man läſst das Wasser durch die verschiedensten thierischen

und pflanzlichen Stoffe, durch Kohle, Eisen, Steine, Sand u. dgl., von oben nach

unten hindurchflieſsen oder von unten nach oben darin aufsteigen, oder aber man

preſst das Wasser durch die filtrirenden Stoffe hindurch.

H. de Crouy (* 1839 72 115) preſst z.B. das Wasser durch

Bambusrohr hindurch, welches in senkrecht stehenden Platten befestigt ist, Tard (1844 94 443) mittels Saug- oder Druckpumpe durch

Papierzeug. Field (* 1823 10 439) erhielt i. J. 1822

die goldene Isismedaille für die Angabe seines neuen Filters, Phyteter oder

Periolator genannt. In einem Holzgefäſs ist ein mit Wollstoff überzogener Rahmen

befestigt; zur Beschleunigung der Filtration wird das geklärte Wasser mittels einer

Säugpumpe abgesaugt. Aehnlich ist das Filter von Palmer

(* 1839 73 276), während Tritton (* 1823 11 39) und Morin (* 1860 157 26) den luftverdünnten Raum mittels

Wasserdampf herstellen. Dover und Jones (* 1838 69 356) pressen das Wasser mittels

Druckpumpe durch ein ungegerbtes Schaffell, Price (*

1839 74 362) in ähnlicher Weise durch Sand, Bonnewall

und Mouren (* 1864 171 282) durch Filz. Eine

nennenswerthe Verbreitung haben diese Filter nicht erlangt.

Eine Reihe Filter ist bestimmt, in die Wasserleitungen eingeschaltet zu werden, das

Wasser wird also ebenfalls unter Druck hindurch gepreſst. Bernard (1858 147 60) * 149 358) füllt ein solches Filter mit den beim Scheren des Tuches

erhaltenen Wollabfällen, die schon von Souchon (1839 73

157) angewendet waren, behandelt dieselben aber mit Alaun, Eisensalzen und

Gerbsäure. Das gleiche Filtermaterial verwendet A.

David in kleineren Apparaten, die fast ganz so eingerichtet sind als das

Filter von Bernard, während die gröſseren, wie bei Bourgeoise (* 1868 187 218)

mit Vorrichtung zur selbstthätigen Reinigung versehen sind. Harvey (* 1847 105 174) preſst durch Seeschwämme,

Busse (* 1871

201 106) durch Kohle, White (* 1828 27 265), Forster (* 1854 134 21) u.a. (1826 21 316) durch poröse

Steine. Einfacher noch ist das Druckfilter von Trilleau. Das Wasser tritt durch das Rohr A

(Fig. 1)

in das starke Blechgefäſs B, wird hier durch den

porösen Stein D gepreſst und tritt geklärt aus dem

Gefäſse E durch F wieder

heraus. Das überflüssige Wasser flieſst durch C weiter,

so daſs der Apparat in jede Leitung eingeschaltet werden kann.

Als Filtermaterial für ohne Druck arbeitende Apparate verwendet Fonvielle (1829 33 77) 1837 66 437. 1838 69 398. * 1854

133 23) vorwiegend Wolle, May (* 1842 83 191) gepreſste

Baumwolle und Pferdehaare, Price und Whitchead (* 1851 120 407) Gewebe aus Wolle oder

Baumwolle, Murray (* 1851 121 333) Flanell, F. de Fourville (1830 36 273), Stuckey (* 1843 90 25) u.a. Badeschwämme.

Die absorbirende Kraft der Kohle ist schon lange bekannt; sie wurde dem entsprechend

auch oft theils allein, theils mit anderen Stoffen zusammen zum Filtriren von Wasser

angewendet. Derartige Kohlenfilter wurden z.B. angegeben von Hawkins (1830 37 454), Lessieur (1834 52 77),

Girardin (1841 79 238), Mozière (1849 112 438), Danchell(* 1867 183

157), während Wilh. Bell (1830 35 392) Koke, Rivier (* 1865 178 101) Holzkohle mit Filz u. dgl.

anwenden.

In neuerer Zeit werden namentlich Filter von gepreſster Kohle,

fälschlich plastische Kohle genannt, verwendet. H.

Lorenz in Berlin fertigt derartige Filter für die verschiedensten Zwecke

und in den mannigfaltigsten Formen an. Fig. 2 zeigt ein solches

Filter für Reisende, dem eine passende Büchse zum bequemen Tragen beigegeben ist;

Fig. 3 ein

gröſseres Filter in Halbkugelform für den Hausgebrauch. Man legt diese Filter in das

zu reinigende Wasser, welches sich in einem beliebigen Gefäſse befindet, saugt am

Ende des Schlauches die Luft aus und läſst diesen, sobald das Wasser in den Mund

kommt, heberartig hängen. Das Wasser läuft dann so lange in einem verhältniſsmäſsig

starken Strahle in ein untergestelltes Gefäſs ab, als die Kohle noch mit Wasser

bedeckt ist. Fig.

4 zeigt eine Vorrichtung zum Filtriren von Trinkwasser. In einem Gefäſse

von porösem Thon befindet sich die gepreſste Kohlenkugel., in welche das Wasser

eindringt und dann aus dem Hahn abgelassen wird. Für gröſsere Wasserbehälter werden

Filtersäulen aus hohlen Kohlenscheiben angewendet, die für flache Behälter neben,

für hohe aber über einander geschraubt werden. Sie haben den Vortheil, daſs auf

einem verhältniſsmäſsig kleinen Raum eine groſse Filterfläche erhalten wird. Fig. 5 zeigt

einen solchen Filtrirapparat mit einer Filtersäule, Fig. 6 einen mit 4

senkrechten Säulen, die auf dem flachen 3cm hohen

Kasten a aus verzinntem Eisenblech befestigt sind, aus

welchem das filtrirte Wasser durch das Abfluſsrohr b

abgelassen wird. Die obere Kohlenscheibe einer jeden Säule ist mit einem

Gummiröhrchen verbunden, welches als Luftrohr über dem Wasserspiegel mündet.

Zur Reinigung dieser Kohlenfilter löst man den Gummischlauch ab, schraubt die Kugeln

und Halbkugeln aus den Thongefäſsen, oder die Scheiben von den Säulen ab und

trocknet sie möglichst vollständig aus, wodurch die Porosität, welche mit der Zeit

nachläſst, wieder hergestellt wird. Dann feilt man die auf der Oberfläche haftenden

Schmutztheile vorsichtig ab und setzt den Apparat wieder zusammen. Ist eine

Filtersäule mit einem Vorfilter aus grobkörniger Thierkohle versehen, so wird diese

ebenfalls getrocknet und, wenn sie ihre Absorptionsfähigkeit verloren hat, durch

neue ersetzt. Haben die gepreſsten Kohlenfilter selbst die Fähigkeit verloren,

organische Stoffe zurückzuhalten, so sind sie in passender Weise unter Luftabschluſs

auszuglühen – eine Arbeit, die allerdings für Haushaltungen kaum ausführbar ist.

Besser als der Vorschlag von Kletzinsky (1873 209 396)

ist jedenfalls das Verfahren von Friedberg zur

Herstellung dieser Kohlenfilter. Das Pulver, welches beim Zerkleinern der

Knochenkohle für Zuckerfabriken abfällt, wird völlig fein gemahlen, mit Leimwasser

zu einem dicken Teig mittels eines Stampfwerkes gut gemischt, mittels hydraulischer

Pressen in die entsprechende Form gebracht, vorsichtig ausgetrocknet und in eisernen

Cylindern ausgeglüht, wobei die Hitze schlieſslich bis zur Weiſsglut gesteigert

wird. Nun wird langsam abgekühlt, die Filter werden herausgenommen, mit verdünnter

Salzsäure und dann mit Regenwasser, dem etwas Phenol zugesetzt wurde, ausgewaschen,

schlieſslich getrocknet.

Fig. 7 zeigt

nach dem Iron, 1877 S. 616 den Durchschnitt eines

Londoner Filters; das Wasser tritt durch E ein, strömt

durch den schmalen Zwischenraum B, spült hierbei, wie

Fig. 8

zeigt, den filtrirenden Ring C äuſserlich ab und

sammelt sich in A, bis durch den Schwimmer der Zufluſs

abgesperrt wird. Das durch die Kohle filtrirte Wasser tritt durch das Rohr x aus, während der in A

abgesetzte Schlamm bei z durch Heben des Hebels F abgelassen wird. Durch das Rohr D soll die atmosphärische Luft auf die Filterkohle

wirken.

Bedeutender soll die Einwirkung der atmosphärischen Luft in dem durch Fig. 9 dargestellten

Filter sein. Das durch die Kohlenplatte filtrirte Wasser tropft zunächst in den

mittleren und dann durch den Siebboden in den unteren Raum. Die durch das Wasser

verdrängte Luft entweicht, wie die Pfeile zeigen, nach oben und kommt so in

möglichst innige Berührung mit dem Wasser.

Wie bereits erwähnt, wird das Wasser oft durch natürliche oder künstliche Steine

filtrirt. So wird in Paris namentlich ein grobkörniger Sandstein angewendet, grès filtrant genannt. Castelnau (1849 112 462) läſst das durch einen

Stein filtrirte Wasser tropfenweise in den unteren Theil seines Filters fallen, um

es mit Luft zu sättigen. Bolley (1854 134 77) empfiehlt einen künstlichen Bimsstein, Ransome (1857 145 289) 1858

147 76) und Burg (1872

204 258) andere künstliche Steinmassen.

Neville (1832 45 265) * 1834 53 34) filtrirt durch eine poröse Thonplatte; in

ähnlicher Weise Jaminet-Cornet (1837 66 425). In

Aegypten filtrirt man seit langer Zeit das trübe Nilwasser durch poröse Thonkrüge –

ein Verfahren, welches Robert (* 1860 158 412) in

verbesserter Form anwendet.

Von Hausfiltern, welche nur oder doch vorwiegend Sand enthalten, mögen erwähnt werden

das von Chambers (* 1826 21 207), Zeni (* 1828 30 293. *1831 40 168), Parrot (* 1829 33 235), Stirling (* 1829 34 209. 1830 36 324) u.a. (* 1826 20 52. 1827 26

208.)

Das neueste Hausfilter ist das Eisenschwammfilter von G. Bischof. Während Spencer (1870 195 204) magnetisches Eisenoxyd, Runge (1853 128 319) 1870 196 171) und Medlock (1857 146 223) Eisendraht zur Reinigung von Wasser anempfehlen,

verwendet G. Bischof sogen. Eisenschwamm, d.h. fein

vertheiltes metallisches Eisen, welches aus Kiesabbränden nach dem Ausziehen des

Kupfers gewonnen wird (vgl. 1871 200 419. 1873 210 41). Das Wasser, dessen Zufluſs

durch das Rohr A (Fig. 10) mittels des

Schwimmers S selbstthätig geregelt wird, sammelt sich

in dem Thongefäſse B und flieſst langsam durch den

zwischen zwei Siebböden eingeschlossenen Eisenschwamm C

hindurch. Das filtrirte Wasser steigt nun, wie die Pfeile andeuten, vom Boden aus in

dem an einer Seite angebrachten Thonrohre auf, um so zu verhindern, daſs der

Eisenschwamm trocken gelegt wird, da dieser dann durch Rost sehr bald unbrauchbar

würde. Das Wasser flieſst von hier zwischen dem Einsatz und dem äuſseren Steingefäſs

herunter, durchdringt eine Schicht Thierkohle oder Marmor D, um in dieser das gelöste Eisen abzusetzen, spritzt aus einer seitlichen

Oeffnung des Rohres E als feiner Strahl aus und sammelt

sich in dem Reinwasserbehälter F, um von hier zum

Gebrauch abgelassen zu werden.

Statt des Hahnrohres A werden in neuester Zeit auch

sogen. Füllflaschen verwendet. Das mit unfiltrirtem Wasser gefüllte Steingutgefäſs

B wird, wie Fig. 11 zeigt, umgekehrt

auf den Apparat gestellt. Der Raum D wird jetzt mit

Braunstein – der übrigens schon früher (1837 65 154) 1846 100 344) als

Filtermaterial angewendet wurde – oder auch mit einem präparirten Sande gefüllt, da

sich Knochenkohle nicht so gut bewährt haben soll.

In Venedig hat man schon lange Cysternen, in denen das

Regenwasser filtrirt wird.F. Knapp: Chemische Technologie, Bd. 1 S.

97.

MeidingerBadische Gewerbezeitung, 1877 * S.

139. empfiehlt zu gleichem Zweck folgende Vorrichtung. Die

aus Bruchsteinen gemauerte Cysterne (Fig. 12) ist 2m lang, 1m breit

und 2m tief. Sie ist bis auf ein 60cm weites Einsteigloch gewölbt und ganz in den

Boden versenkt, über die Wölbung ist Pflaster gelegt, der Deckel des Einsteigloches

ist in der Ebene des Pflasters. Die ganze Grube ist innen sorgfältig auscementirt.

Durch das Rohr a läuft das Wasser von dem Dache zu, durch eine

Oeffnung bei b flieſst der Ueberschuſs des Wassers in

den Kanal. In die eine Ecke der Cysterne ist ein Cementrohr gesetzt, das fast bis

zum Boden herabgeht; in dieselbe ist ein Bleirohr c

herabgesenkt, welches oben mit einer Pumpe verbunden ist. Der Boden der Cysterne ist

vorerst mit etwa doppeltfaustdicken Sandsteinen von unregelmäſsiger Gestalt belegt,

zwischen denen offene Kanäle sich befinden; auf dieselben sind kleinere Steine dicht

gelegt, auf diese grober Kies, dann feiner Kies, das Ganze bis hierher etwa 20cm hoch; weiterhin kommt eine 20cm hohe Schicht feinen ausgewaschenen Sandes und

endlich eine Lage parallelflächiger Steine, wie Dachziegel, um das Aufwühlen des

Sandes beim Auffallen des Wassers aus der Höhe zu verhindern; direct unter dem Rohr

a liegt noch eine gröſsere Platte. Diese

Einrichtung hat sich seit 3 Jahren gut bewährt.

Wright (* 1831 42 164) schlug vor, zur Versorgung

Londons ein groſses Filter in das Fluſsbett der Themse selbst zu legen; von anderer

Seite (1831 42 387) wurden zu diesem Zweck als Filtermaterial poröse Backsteine

vorgeschlagen. Wie vorauszusehen, haben diese Filter keinen Beifall gefunden.

Wichtiger als die erwähnten Filter ist die centrale Sandfiltration. Das erste

derartige Filterbett wurde von Simpson (1829 34 208)

für die Chelsea-Wassergesellschaft in London angelegt. Während die Filter mit

senkrechten Sandschichten (* 1862 166 420) keine nennenswerthe Verbreitung gefunden

haben, sind die groſsen Filter mit wagrechten Sandschichten für Städte, die mit

ihrer Wasserversorgung auf Fluſswasser angewiesen sind, geradezu unentbehrlich

geworden.

Tafeln