| Titel: | M. Westphal's Dampfmaschine. |

| Autor: | Müller-Melchiors |

| Fundstelle: | Band 228, Jahrgang 1878, S. 481 |

| Download: | XML |

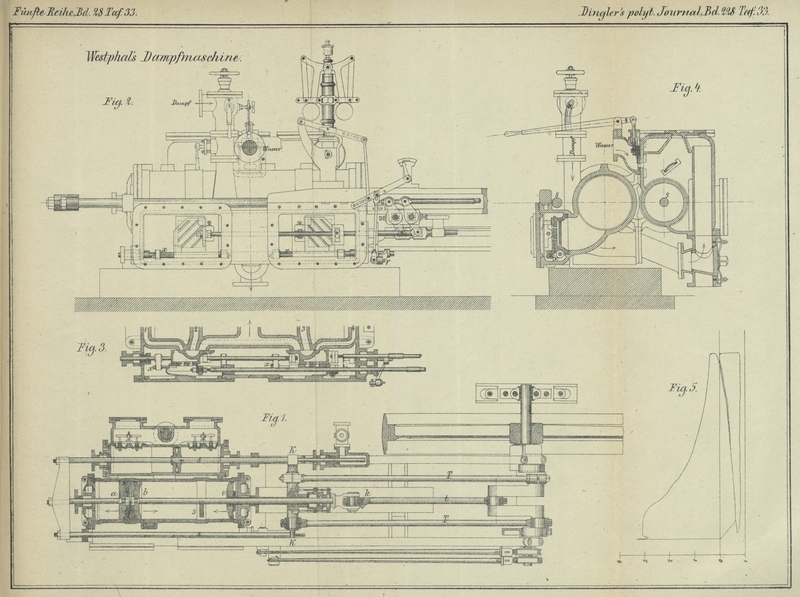

M. Westphal's Dampfmaschine.

Mit Abbildungen auf Tafel

33.

Müller-Melchiors, über Westphal's Dampfmaschine.

Die nach M. Westphal's Patent (D. R. P. Nr. 138 vom 17.

Juli 1877) von der Maschinenfabrik C. Hoppe in Berlin

gebaute Dampfmaschine, welche in Fig. 1 bis 5 Taf. 33 abgebildet ist,

arbeitet nach Woolf'schem System, jedoch derart, daſs

alle Processe in einem einzigen Cylinder stattfinden. In demselben laufen, auf drei

nach einander folgenden Schleifflächen, drei Kolben a, b,

c (Fig.

1), von denen der erstere mit rückwärts austretender Kolbenstange ein

Querhaupt bewegt, welches durch zwei seitlich geführte Stangen s mit den beiden Enden des Kreuzkopfes K verbunden ist; in der Mitte desselben Kreuzkopfes

greift die Kolbenstange des vorderen Kolbens c an,

welche zu dem Zwecke aus einem Rohre gebildet sein muſs, um der Kolbenstange des

inneren Kolbens b den Durchgang zu gestatten; letztere

wird beim Austritte aus dem Kolbenrohre am Kreuzkopfe K

durch eine Stopfbüchse abgedichtet und ist vor derselben mit einem zweiten

Kreuzkopfe k verkeilt. Der Kreuzkopf K wird durch zwei seitliche Treibstangen T, der Kreuzkopf k durch

die Stange t mit den Kurbelzapfen der dreifach

gekröpften Schwungradwelle verbunden; die seitlichen Kurbelzapfen stehen dem

mittleren diametral gegenüber und haben bei der ausgeführten Maschine (von 400mm Cylinderdurchmesser) einen Kurbelradius von

130mm, während die mittlere Kurbel 325mm Radius hat. In Folge dessen beschreibt der

innere Kolben b eine Bahn von 650mm; die beiden äuſseren Kolben a und c dagegen, welche

dem Kolben b stets entgegengesetzt laufen, haben eine

Bahn von nur 260mm Länge.

Die Stellung in Fig.

1 veranschaulicht den hinteren todten Punkt, aus welchem sich die drei

Kolben in der Richtung der Pfeile fortbewegen; dabei findet zwischen dem Kolben c und dem vorderen Cylinderdeckel Admission frischen

Dampfes statt, während der Dampf, welcher den Kolben a

von links nach rechts getrieben hatte und nun den Raum zwischen a und dem hinteren Cylinderdeckel erfüllt, mit der

Oeffnung zwischen den Kolben a und b in Verbindung gesetzt wird.

Der Raum zwischen b und c

endlich communicirt in der Stellung Fig. 1 mit dem

Condensator. In Folge dieser Anordnung wird der Kolben c gegen den Condensatordruck vom frisch einströmenden und später

expandirenden Dampfe nach links getrieben, gleichzeitig der Kolben b von dem aus dem Raum vor a expandirenden Dampfe nach rechts, beide Kolben Arbeit verrichtend. Der

Kolben a dagegen findet beiderseits, da die Räume vor

und hinter demselben communiciren, gleichen Druck und geht vermöge seiner starren

Verbindung mit c gleichfalls von rechts nach links,

ohne Arbeit zu leisten, noch zu fordern. So gelangen die Kurbeln endlich in die

vordere Todtpunktlage, bei welcher der Kolben a am

hinteren Cylinderdeckel ansteht, b und c zusammenkommen und nunmehr hinter a Admission, zwischen a

und b Condensation, zwischen b und c sowie zwischen c und dem vorderen Cylinderdeckel Communication

stattfindet.

Ein Bild dieser Vorgänge liefert das Diagramm Fig. 5, welches wir mit

den anderen Figuren der Zeitschrift des Vereines deutscher

Ingenieure, 1878 S. 49 entnommen haben. Das obere Diagramm wurde an einem

Cylinderende abgenommen und stellt die Druckverhältnisse zwischen den äuſseren

Kolben und den Cylinderdeckeln dar; das untere Diagramm zeigt die Vorgänge zwischen

dem Kolben a und b, sowie

in gleicher Weise zwischen b und c. Während einer Umdrehung werden vier solcher

Diagramme geliefert. Nehmen wir aus dem oberen und unteren die mittleren Spannungen

mit o, bezieh. u und

nennen den Kolbenweg des inneren Kolbens L, den der

äuſseren Kolben l und endlich die Kolbenfläche f, so gibt für eine Umdrehung das obere Diagramm als

Leistung der beiden äuſseren Kolben 2 flo das untere

als Leistung des inneren Kolbens 2 fLu, wozu endlich

noch die Leistung des unteren Diagrammes in Bezug auf den kleinen Kolben mit 2 flu hinzukommt. Die Summe dieser Beträge gibt die

Arbeite einer Umdrehung in Meterkilogramm. Wenn man dieselbe in der Form A = 2f [lo + (L + l) u] schreibt, so zeigt sich, daſs für das untere

Diagramm die Summe beider Kolbenwege als virtueller Kolbenweg anzunehmen ist, oder,

um mit den Worten des Erfinders zu sprechen, die Summe beider

Kolbengeschwindigkeiten als „nutzbare“ Kolbengeschwindigkeit in die

Effectberechnung tritt; selbstverständlich, daſs diese „nutzbare

Kolbengeschwindigkeit“ nicht für das ganze Diagramm Fig. 5, sondern nur für

dessen untere Hälfte giltig ist.

Man kann die Summirung jedoch auch in der Form von A =

2f [l (o + u)+ Lu] schreiben und

stellt damit den thatsächlichen Vorgang drastisch dar. Für die äuſseren Kolben,

welche den kleinen Cylinder einer gewöhnlichen Woolf'schen Maschine ersetzen sollen, tritt hiernach der mittlere Druck des

Totaldiagrammes in Rechnung, wie ja thatsächlich

bei der Admission hinter den äuſseren Kolben nur die Condensatorspannung als

Gegendruck vor den Kolben wirksam ist; es erhellt somit klar, daſs die Westphal'sche Maschine gar nicht zum Woolf'schen System zu zählen ist, dessen Hauptvorzug

doch anerkannter Weise darin besteht, daſs die Druckdifferenz vor und hinter den

Kolben vermindert und die Temperaturdifferenz der Cylinderwandungen in engeren

Grenzen gehalten wird. Wenn sich demnach in dem Diagramm Fig. 5 die Trennungslinien

der beiden Hälften nahezu decken, obwohl der übertretende Dampf zwei Kolbenflächen

und eine Cylinderwandung als Begrenzung findet, die unmittelbar vorher mit dem

Condensator verbunden waren, so widerspricht dies nicht allein allen anderen bis

jetzt gewonnenen Diagrammen Woolf'scher Maschinen,

sondern auch dem ökonomischen Resultate der Maschine selbst, welche mit 10k Dampfverbrauch für die Stunde und effective

Pferdekraft, wie a. a. O. S. 56 angegeben wird, einem so besonders günstigen

Diagramm durchaus nicht entspricht. Ein weiterer Nachtheil gegenüber einer normalen

Woolf'schen. Maschine liegt in der Complication des

Systems durch drei Kolben, und die hohle Kolbenstange mit einer der „nutzbaren

Kolbengeschwindigkeit“ ausgesetzten Stopfbüchse.

Dem entgegen sind jedoch auch genugsam Vortheile anzuführen. Die für den Niederdruck

giltige hohe effective Kolbengeschwindigkeit gibt bei kleinen Dimensionen hohe

Arbeitsleistung, um so mehr als die gute Ausbalancirung der bewegten Massen hohe

Tourenzahl (bei der beschriebenen Maschine 81 in der Minute) gestattet; dabei

ermöglicht der kleine Hub der äuſseren Kolben directen Antrieb der Luft- and

Speisepumpe. Alles dies gibt eine compendiöse und verhältniſsmäſsig billige

Maschine, die auch in ihren übrigen Details wohl durchdacht ist. Die Luftpumpe liegt

neben dem Dampfcylinder, ihr Kolben sitzt direct auf der einen Verbindungsstange s der beiden äuſseren Kolben und dieselbe Stange bildet

in ihrer Verlängerung den Plunger der Speisepumpe. Die Steuerung erfolgt an jedem

Cylinderende durch je einen Cylinderschieber und einen Expansionsschieber auf dem

Rücken desselben (Fig. 2 bis 4). Der Kanal 1 führt ans äuſsere Ende der Schleiffläche des Kolbens

a, 2 in den Auslauf zwischen den Schleifflächen von

a und b, ebenso der

Kanal 3 zwischen b und c und endlich bildet 4 den

Kanal zum vorderen Cylinderdeckel; zwischen den Kanälen 1,

2 und 3, 4 mündet das zum Condensator führende

Rohr beiderseits unter der Muschel der Grundschieber. Die Expansionsschieber und dem

entsprechend die Rücken der Grundschieber haben keine geraden, sondern schiefe

Schlitze; ein Ansatz an ihrem unteren Ende schleift über einer Stange x, welche nebst dem Schieber mittels Hebelverbindung

durch Drehung der Welle r gehoben und gesenkt werden

kann; in Folge der Schiefstellung der Eintrittskanäle erfolgt dadurch eine

Veränderung der Distanz der zusammen arbeitenden Kanten und dem entsprechend

früherer oder späterer Dampfabschluſs für die Kanäle 1 und 4. Durch die aus Fig. 2 ersichtliche

Verbindung der Regulatorhülse mit der Welle r wird

somit die Expansion in einfacher Weise automatisch regulirt.

Müller-Melchiors.

Tafeln