| Titel: | Doppelhub-Schaftmaschinen. |

| Autor: | E. L. |

| Fundstelle: | Band 228, Jahrgang 1878, S. 499 |

| Download: | XML |

Doppelhub-Schaftmaschinen.

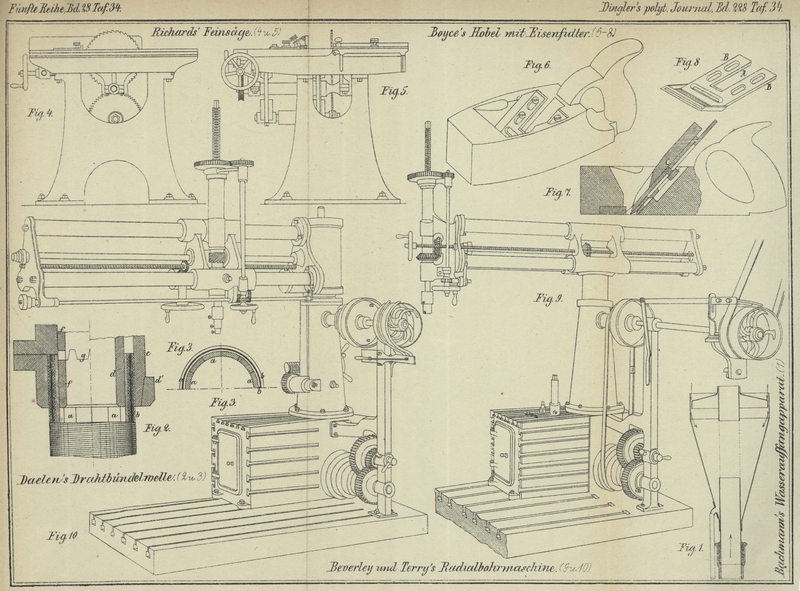

Mit Abbildungen auf Tafel

35 .

Yates und Brierley's Schaftmaschinen.

Doppelhub Schaftmaschinen (double lift dobbies) eignen

sich sehr gut für rasch laufende mechanische Webstühle mit mehr als 5 Schäften. Bei

den gewöhnlichen Schaftmaschinen ist jeder Schaft mit nur einer Platine verschnürt und muſs die letztere bei jeder Schafthebung

hochgezogen und wieder zurückgestellt werden; letzteres braucht eine gewisse Zeit,

da es durch Feder- oder Gewichtszug erfolgt, gestattet selten mit mehr als 120 bis

130 Schützenläufe in der Minute zu weben. Bei den doppelthebenden Maschinen arbeiten

2 Messer zu einander entgegengesetzt; hebt sich das eine und macht es Fach mit

seinen Platinen während des 1., 3., 5. . . . Schusses, so senkt sich hierbei das

andere, um für den 2.,

4., 6. . . . Schuſs bei dem Tiefgang des ersten Messers die Schäfte zu heben. Jeder

Schaft ist an 2 Platinen geschnürt, von denen je eine mit einem der beiden Messer

arbeitet. Findet hiernach bei jedem Schusse eine Hebung des Schaftes statt, so hat

die hochgehende Platine stets Zeit, zur Ruhe zu kommen. Macht z.B. der Webstuhl

minutlich 160 Schuſs, so hebt bezieh. senkt sich die Platine in dieser Zeit nur 80

mal, während bei gewöhnlichen Schaftmaschinen und bei nur 120 Touren des Stuhles

auch 120 Stück Hebungen oder Senkungen der Platinen erfolgen. Der einzige Nachtheil

der Doppelhubmaschinen besteht darin, daſs das geschlossene Fach fehlt und das

Fadeneinziehen demzufolge etwas umständlich ist; sehr vortheilhaft aber ist, daſs

die Kettenfäden wenig leiden, weil sie nicht unnöthiger Weise gesenkt werden.

Die in den Abbildungen Fig. 8 und 9 Taf. 35 dargestellte

Maschine ist von der Firma Willan und Mills in

Blackburn bereits seit einiger Zeit in Deutschland eingeführt worden und hat

folgende Einrichtung: Jeder Schaft hängt an zwei bei a

drehbaren und mit ihrer Verzahnung in einander greifenden Hebeln b. Wird der linke Hebel (Fig. 8) durch die darüber

liegende Schaftmaschine gehoben, so geht auch der rechte in die Höhe, und es steigt

der Schaft gleichmäſsig an seinen beiden Enden, c, c

sind die schleifenförmig gebogenen, selbstfedernden Platinen, deren Tiefstellung

durch den Platinenboden d bestimmt ist und deren

Hochgang durch die sich zu einander entgegengesetzt bewegenden Messer e bewirkt wird. Die linke Platine liegt der Figur nach

in ihrem Messer e, sie ging für den vorigen Schuſs hoch

und senkt sich jetzt mit dem Schafte; die rechte Platine ist von ihrem Messer

abgedrückt worden und bleibt bei dessen Hochgang unten stehen; es wird somit bei dem

nächsten Schuſs der gezeichnete Schaft unten stehen.

Das Einlegen der Platinen in ihre Messer für die Schafthebung und das Ausdrücken aus

den Messern für die Schaftsenkung erfolgt durch zwei Karten f (Fig.

9), Holzkarten mit eingeleimten Nasen. Jede solche Nase bewirkt

Schafttiefgang, ein glattes Bretchen hingegen ergibt Schafthochgang. In Fig. 8 würde

die linke Karte glatt sein und die rechte einen Daumen haben müssen; zuerst wirkt

die linke und bringt den Schaft hoch, dann drückt die rechte und senkt ihn.

Die Messerbewegung ist folgende: Durch den Hebel g (Fig. 9) wird

für zweimaliges Fachmachen das Messer h gehoben und

gesenkt; für den ersten Schuſs gehoben und für den zweiten gesenkt. Dieses Messer

ist vorn an dem Riemen i befestigt, welcher an seiner

rechten Seite der Bewegung von h folgt, links aber sich

entgegengesetzt dazu bewegt und das andere hier befestigte Messer k für den ersten Schuſs senkt, für den nächsten aber

hebt. Die Bewegung der Messer an ihren anderen Enden ist der Richtung nach dieselbe,

der Gröſse nach aber eine kleinere, weil hierselbst der Riemen um Rollen von

kleinerem Durchmesser gelegt ist; dies führt zu reinem Fache.

Die Prismenbewegung erfolgt von dem Hebel g aus durch

einen Bolzen, welcher den um l drehbaren doppelarmigen

Hebel m hin und her bewegt; in dem oberen Ende von m liegt einer der beiden durch Schienen mit einander

verbundenen Cylinder, welche daher auch für den einen Schuſs nach rechts und für den

andern nach links rücken. Es wirken somit die beiden Karten abwechselnd auf ihre

Platinen ein und werden dieselben jedes Mal in das Messer oder davon abgestellt,

wenn ihr Messer unten ist. Der Stellung Fig. 8 zufolge lag die

rechte Karte an und schwingen jetzt beide Karten nach rechts. Das Wenden der

Cylinder erfolgt durch daran befestigte Sperrräder und am Gestell angehängte

Sperrhaken.

An neueren Ausführungen dieser Maschinen (Fig. 10 und 11 Taf. 35)

sind die Riemen beseitigt und haben Yates und Brierley Messer angewendet, die als einarmige Hebel

geformt und vorn bei n drehbar sind. Es werden sich

diese Messer hinten höher heben als vorn und so ebenfalls ein reines Fach liefern.

In der älteren Ausführung (Fig. 10) ist an jedes

Messer je eine Zugstange o gehängt, welche beide

unterhalb der Kette mit um p drehbaren Tritten

verbunden sind und durch an der Schlagexcenterwelle q

befestigte Excenter r abwechselnd bewegt werden. Die

Cylinderbewegung erfolgt durch eine Kurbel am Ende der Welle q mittels Zugstange s und Winkelhebel t.

Diese Construction machte zwar die Cylinderbewegung unabhängig von der

Messerbewegung, führte aber zu dem Uebelstand, daſs die Stangen o durch die Kette gesteckt werden müssen, was die

anliegenden Fäden beschädigte. An der neuesten Ausführung (Fig. 11) ist eine

Zwischenwelle u eingeschaltet, welche von der

Auſsenseite des Stuhles durch die Stange v Schwingung

erhält und diese durch Hebel und Zugstangen ebensowohl auf die Cylinder, als auf die

Messer überträgt. (Nach dem Textile Manufacturer, 1877

S. 407.)

E.

L.

Tafeln