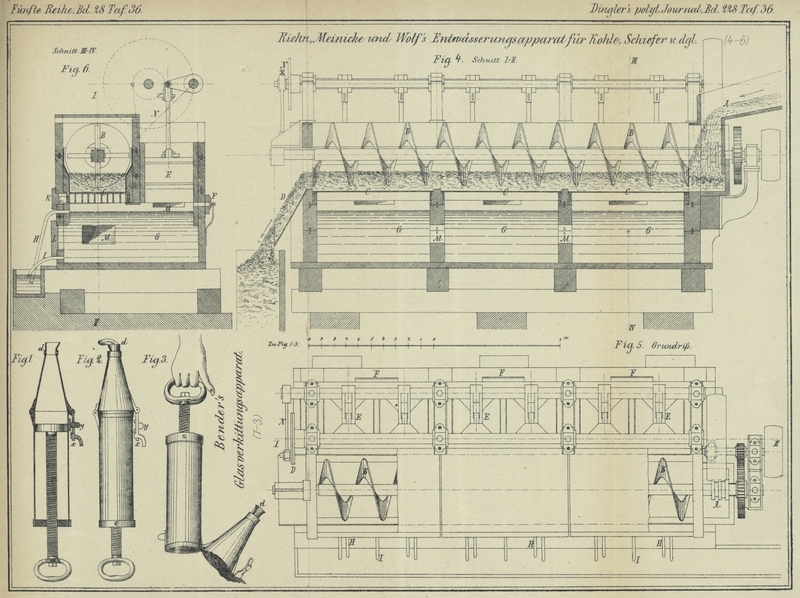

| Titel: | Riehn, Meinicke und Wolf's Entwässerungsapparat für Kohle, Schiefer u. dgl. |

| Autor: | S–l. |

| Fundstelle: | Band 228, Jahrgang 1878, S. 506 |

| Download: | XML |

Riehn, Meinicke und Wolf's Entwässerungsapparat für Kohle, Schiefer u. dgl.

Mit Abbildungen auf Tafel

36.

Riehn, Meinicke und Wolf's Entwässerungsapparat.

Zu den vorhandenen mechanischen Trocken- und Entwässerungsapparaten, welche zumeist

mittels Centrifugalkraft die Feuchtigkeit entziehen, tritt in neuerer Zeit der von

Riehn, Meinicke und Wolf in

Görlitz construirte Entwässerungsapparat für Kohlen und

sonstige Materialien hinzu (D. R. P. Nr. 149 vom 11. Juli 1877), welcher ein von dem

oben gedachten gänzlich abweichendes Princip verfolgt, nämlich Entwässerung durch

Siebe und abwechselnd verdichtete und wieder ausgedehnte Luft.

Es gelangt bei diesem in Fig. 4 bis 6 Taf. 36 dargestellten

Apparat das zu entwässernde Material auf eine Reihe hinter einander liegender Siebe

C, tritt auf das erste bei A und wird über sämmtliche Siebe nach und nach durch die Schnecke B fortbewegt, um vom letzten bei D entwässert abzufallen. Neben jedem der erwähnten

Siebe bewegt sich ein Kolben E auf und nieder, welcher

bei seinem Niedergange die unter ihm befindliche Luft verdichtet und zwar in Folge

entsprechend regulirter Spannung der die Klappe F

schlieſsenden Feder grade so weit, daſs genau so viel Luft durch die Materialschicht

hindurchgeht, um dieselbe zu lockern und etwaige in die feinen Siebmaschen

eingedrungene Schlammtheilchen aus denselben hinauszustoſsen, während der

Ueberschuſs von Luft durch F selbst entweicht. Beim

Aufgange des Kolbens E dagegen wird die äuſsere Luft

durch die Materialschicht hindurch unter dieselbe gezogen und saugt hierbei das dem

Material anhaftende Wasser ab, befördert aber auch gleichzeitig die Verdampfung der

Feuchtigkeit und trägt dadurch in doppelter Richtung zu Abtrocknung der Kohlen o.

dgl. bei.

Das im Kasten G in unveränderter Höhe stehende Wasser

soll die zwischen Sieb und Kolben befindliche Luftmenge reguliren, eine Einrichtung,

welche dem Referenten weniger nothwendig erscheint, weil solche Regulirung auch

durch entsprechende Dimensionirung des Raumes G erzielt

würde; weit wichtiger scheint ihm jener constante Wasserstand dazu, um das von den Sieben

niedergehende Wasser ununterbrochen abzuführen, ohne daſs gleichzeitig die durch

jene hindurchgegangenen Materialtheilchen mit abflieſsen, deren Ansammlung behufs

etwaiger weiterer Verwendung wünschenswerth erscheint. Ein Eintritt der Luft in oder

Austritt derselben aus dem Räume G auf anderem Wege als

durch die Materialschicht selbst wird dadurch verhindert, daſs die Enden der in

verschiedenen Höhen angebrachten Wasserabführungsrohre H unter dem Wasserspiegel des Abfluſsgerinnes liegen. Durch I können die im Räume G

sich anhäufenden Schlammtheilchen abgeführt werden, welche Arbeit noch dadurch

befördert werden könnte, daſs der Boden von G nach den

Ableitungsrohren zu einigen Abfall erhielte. Durch die verschlieſsbaren Oeffnungen

L können die einzelnen Räume gereinigt werden;

durch M stehen sie mit einander in Verbindung.

Wenn der besprochene Apparat sich, wie dies nach der Oesterreichischen

Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen, 1878 S. 96 in

der Kohlenwäsche zu Sulkow-Zeche bei Pilsen der Fall sein soll, auch bei weiteren

Versuchen bewährt, so dürfte derselbe besonders für die aus den Kohlenwäschen direct

zur Verkokung abzuführenden Producte gewiſs von nicht geringem Werthe sein und würde

sich jedenfalls bald einer ziemlich allgemeinen Verwendung erfreuen dürfen.

S–l.

Tafeln