| Titel: | Ueber Neuerungen an Luft- und Gasmaschinen. |

| Fundstelle: | Band 236, Jahrgang 1880, S. 1 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Luft- und Gasmaschinen.

Mit Abbildungen im Text und auf

Tafeln.

Slaby, über Neuerungen an Luft- und Gasmaschinen.

Das Bedürfniſs nach einem brauchbaren Kleinmotor, der als Ersatz für die

Dampfmaschine in Haus und Werkstatt eine billige und gefahrlose Arbeitsquelle zu

bieten im Stande ist, hat sich im Laufe der letzten Jahre immer dringender

herausgestellt. Die bis jetzt für diese Zwecke ausgeführten Maschinen haben, obwohl

vielfach noch mit Mängeln behaftet, sich dennoch schon eine ansehnliche Verbreitung

verschafft und bewirkt, daſs in weiteren Kreisen der Motoren bauenden Industrie, in

welcher man diese Bestrebungen früher vielfach mit Geringschätzung aufnahm, eine

günstigere Strömung Platz gegriffen hat. Selbst gröſsere Etablissements mit

hervorragenden geistigen und materiellen Hilfsmitteln haben sich im Laufe der

letzten Jahre als Mitbewerber eingestellt. Der Erfolg kann nicht ausbleiben, und

wenn der Fortschritt sich auch nur langsam vollzieht und immer noch zur

Bescheidenheit mahnt, so ist er doch bereits deutlich wahrzunehmen.

Es ist von Interesse, die rege Erfinderarbeit auf diesem Gebiete, wie sie in den bis

jetzt veröffentlichten Patentschriften des deutschen Reiches niedergelegt ist, zu

verfolgen und die erkennbaren Fortschritte zu studiren.

Fast ausnahmslos hat man für die erwähnten Zwecke die Luft- und Gas-Maschinen ins Auge gefaſst, da bei den Wassermotoren die

Unterhaltungskosten sich vorläufig immer noch zu hoch stellen. Die Klasse 46 der

Patentschriften, welche im Wesentlichen die Luft- und Gasmaschinen enthält, weist

bis jetzt im Ganzen 62 hierher gehörige verschiedene Patente auf. Selbstverständlich

findet sich darunter viel Unbrauchbares und längst Ueberholtes; darum thut eine

Sichtung des Neuen und Interessanten besonders Noth. In den nachfolgenden Artikeln

soll eine solche Umschau, welche das Wissenswertheste in systematischer Uebersicht

zusammenstellt, versucht werden.

Den Löwenantheil unter den veröffentlichten Patentschriften nehmen die Gasmaschinen

mit 35 Nummern, wobei wir unter „Gasmaschinen“ alle mit gasförmigem oder

flüssigem Brennmaterial arbeitenden Maschinen verstehen. Dann folgen die

geschlossenen Luftmaschinen mit 18 Nummern, die offenen Luftmaschinen mit 4 und schlieſslich die

combinirten Luft-, Dampf- und Gasmaschinen mit 5 Stück.

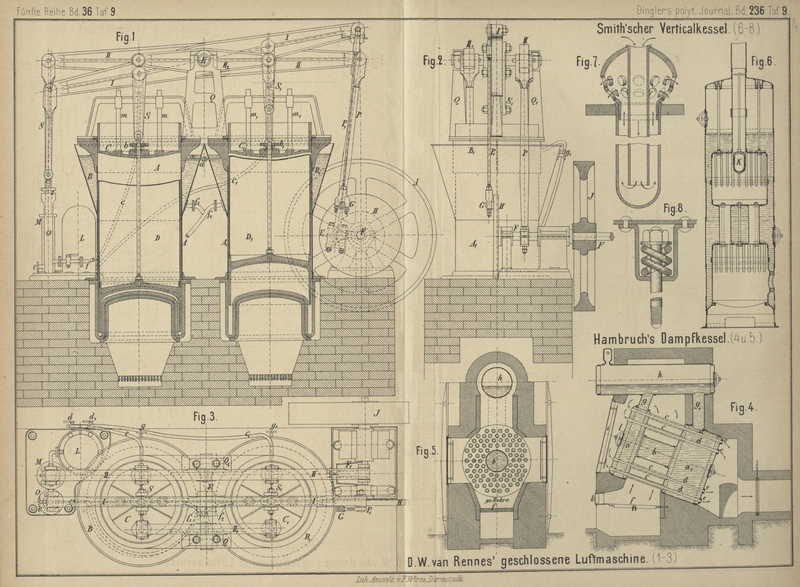

Geschlossene Luftmaschinen (Tafel 1 und 9).

Bei diesen macht sich in erster Linie das Bestreben geltend, durch Anwendung von

gepreſster Luft als Arbeitsflüssigkeit die Leistung zu vergröſsern. Es ist dieser

Vorschlag bereits so oft besprochen worden und seine Berechtigung durch die Theorie

so leicht nachzuweisen, daſs hier darauf nicht weiter eingegangen zu werden braucht.

Nur so viel mag wiederholt werden, daſs bei Anwendung von Luft, die in ihrer

Minimalspannung in der Maschine mit p Atmosphären

drückt, eine p mal so groſse Arbeitsleistung erzielt

wird als bei Verwendung der Luft von gewöhnlicher atmosphärischer Spannung, wenn im

Uebrigen die Dimensionen und Geschwindigkeiten der Maschine dieselben bleiben. Zur

Ausführung dieser Anordnung ist selbstverständlich eine Luftpumpe nöthig, welche die

durch Undichtigkeiten des Kolbens und anderer Fehler entweichende gepreſste Luft

wieder ersetzt. Fast die sämmtlichen im deutschen Reiche patentirten geschlossenen

Luftmaschinen sind mit Pumpeinrichtungen versehen behufs Erzielung gepreſster

Arbeitsluft.

Otto

Köhler in Aachen (* D. R. P. Nr. 1929 vom 24. Januar 1878) verwendet zu

demselben Zweck einen Accumulator. Fig. 1

und 2 Taf. 1

zeigen eine Skizze der patentirten Anordnung. A ist

eine guſseiserne, U-förmig gebogene Röhre, deren eines Ende W geschlossen, das andere O aber offen ist.

In dem offenen Ende bewegt sich ein Plungerkolben B,

der durch eine Stopfbüchse gedichtet ist. Dieser Kolben wird durch Gewichte G belastet und durch zwei Stangen s geführt. Die Röhre ist theilweise mit Wasser gefüllt,

und zwar das offene Ende vollständig, das geschlossene aber je nach der Stellung des

Kolbens B mehr oder weniger. Der obere Theil des

geschlossenen Raumes ist mit gepreſster Luft angefüllt. An der höchsten Stelle sind

zwei kleine Röhren a und b

angebracht, und zwar führt a zur Luftmaschine; sie

enthält das Ventil D, welches sich öffnet, sowie der

Druck in der Maschine kleiner wird als im Windraum W.

Das zweite Röhrchen b stellt die Verbindung mit einer

kleinen Handcompressionspumpe C her; dieselbe dient

dazu, die Luft in den Windkessel W zu pumpen. Die

Wasserschicht ist so bemessen, daſs die oberste Begrenzungsfläche in W noch bei der höchsten Stellung des Kolbens über der

Verbindungsöffnung zwischen W und O steht.

Einen Hauptunterschied der patentirten geschlossenen Luftmaschinen macht die

Bewegungsart des Verdrängers aus. Es ist auffallend, daſs mit wenigen Ausnahmen das

Princip befolgt ist, den Verdränger in einem vom Arbeitscylinder gesonderten, damit

communicirenden Gefäſs zu bewegen. Es war dies bekanntlich die Anordnung bei den

ersten längst vergessenen

Maschinen von Stirling und Laubereau. Einen Vorzug kann ich in der Trennung der beiden Cylinder schon

deshalb nicht erblicken, weil das Verbindungsrohr bedenklich zur Vergröſserung des

schädlichen Raumes beiträgt.

Neben den bekannten Bewegungsübertragungen auf den hin- und hergehenden Verdränger

mittels Kurbel oder Schleife zeigen die Patentschriften zwei Vorschläge, die hin-

und hergehende Bewegung des Verdrängers durch eine oscillirende oder rotirende zu

ersetzen.

Die oscillirende Anordnung benutzt W. Gloy in

Holzminden a. d. Weser (* D. R. P.

Nr. 120 vom 10. August 1877), dessen in Fig. 3

und 4 Taf. 1

skizzirte Maschine auch noch wegen einer eigenthümlichen Kolbenconstruction

interessant ist. Die Schwungradwellenkurbel K wird von

dem Kolben A durch Vermittlung des Hebels B und der Stange C

gedreht. Durch die Stange D wird die Kurbel E bewegt und der mit ihr fest verbundene Verdränger F gezwungen, eine schwingende Bewegung auszuführen; die

linke Seite des Verdrängercylinders wird erhitzt, die rechte gekühlt. Der Sector G ist ein fest im Cylinder sitzendes Stück. Der

Arbeitskolben A besteht aus einer biegsamen Platte

(Leder o. dgl.), welche durch eine schlecht leitende Schicht (Asche mit dünnem

unverbrennlichem Filze bedeckt) gegen die Einwirkung der Wärme geschützt wird.

Der Erfinder beobachtete an einem Modell, daſs schon bei einer Temperaturdifferenz

von 20° kleine Lasten aufgezogen werden konnten.

Einen rotirenden Verdränger zeigt die Luftmaschine von Hugo

Wippermann in Essen (* D. R. P. Nr. 6261 vom 18. Januar 1879). In einer

geschlossenen Trommel A (Fig. 5

und 6 Taf.

1), deren obere Hälfte vom Wasser gekühlt wird, während die untere dem Feuer

ausgesetzt ist, befindet sich der mit der Achse B

rotirende Verdränger C. Derselbe füllt mit geringem

Spiele an den Seiten und dem Umfange die Hälfte der Trommel aus. Die sich

ausdehnende oder zusammenziehende Luft äuſsert durch den Kanal D ihre Wirkung auf den Kolben des Arbeitscylinders E, welcher wiederum mittels Pleuelstange und Kurbel die

Achse und mit ihr den Verdränger in Bewegung setzt. Auf diese Weise erfüllt der

Verdränger seinen Zweck bei stetigem Umlauf mit der Maschine und ersetzt überdies

einen Theil des Schwungrades, welches entsprechend abbalancirt ist.

Die Figur, welche eine getreue Copie der Patentzeichnung ist, zeigt den Arbeitskolben

in seiner innersten Stellung, während die eingeschlossene Luft mit dem Maximum der

kühlenden Flächen in Berührung steht, d.h. die Verdrängerkurbel hat gegen die

Arbeitskurbel keine Voreilung. Eine solche Anordnung ist unzulässig; die Maschine

kann unter diesen Umständen überhaupt keine Nutzarbeit leisten. Die Idee, den

Verdränger rotiren zu lassen, kann man mit Bezug auf die erleichterte constructive

Ausführung der ganzen Maschine wohl als eine glückliche bezeichnen. Weniger

glücklich ist die gewählte Art der Heizung und Kühlung, bei welcher eine allzu

schnelle Ausgleichung der beiderseitigen Wirkungen befürchtet werden muſs. Auch die

von Gloy gewählte Heizeinrichtung ist mangelhaft;

trotzdem scheint in den oscillirenden und rotirenden Verdrängerbewegungen der Keim

zu einer gesunden Entwicklung zu liegen.

In Bezug auf die Verwendung geradlinig hin- und hergeführter Verdränger macht sich

allgemein das Bestreben geltend, die früher übliche horizontale Anordnung durch eine

verticale zu ersetzen. Der Grund hierfür liegt in dem erheblichen Arbeitsaufwand,

welchen horizontal geführte Verdränger, die auf Rollen laufen, beanspruchen.

Eine solche Anordnung mit verticalem Verdränger zeigt die

Luftmaschine von Leonhard Hopmann in

Bonn (* D. R. P. Nr. 6781 vom 22.

Februar 1879). Dieselbe ist eine Verbindung von zwei selbstständig

wirkenden Einzelmaschinen von folgender Einrichtung: Ein senkrechter, unten

halbkugelig, oben durch einen Deckel abgeschlossener Cylinder A (Fig. 7

Taf. 1), gebildet aus zwei Theilen, ist an der Verbindungsstelle auf einem Gestelle

B befestigt; dieses ist mit Mauerwerk ausgekleidet

und bildet einen Ofen mit der Feuerung C. Die Heizgase umspülen den unteren Theil

des Cylinders A und werden durch die seitliche Oeffnung

D in den Kamin geleitet. Oberhalb des Gestelles ist

durch den Gestellboden und die Seitenwände ein Kasten E

um den oberen Theil von A gebildet, worin Kühlwasser

zu- und abgeleitet wird. Innerhalb des Cylinders A

befindet sich der Verdränger, welcher mittels einer im Deckel durch eine Stopfbüchse

abgedichteten Stange G gehoben und gesenkt werden kann.

An der vorderen Wand des Kühlgefäſses ist der horizontale Arbeitscylinder H befestigt. An einer Seite verschlossen, steht

derselbe mittels des Kanales i mit dem oberen Theil von

A in Verbindung. Im Arbeitscylinder bewegt sich

luftdicht der Kolben, welcher durch die Stange und Kurbelschleife mit einer in der

Vorder- und Rückwand des Kühlgefäſses gelagerten Welle L verbunden ist. Letztere trägt ein Schwungrad und zur Kraftabgabe eine

Scheibe. Auſserdem befindet sich senkrecht über der Hauptwelle, in Gestelltheilen

gelagert, eine Nebenwelle M, welche durch den Hebel n und das Verbindungsstück o eine schwingende Bewegung von der hin- und hergehenden Kurbelschleife

aus empfängt. Durch den Hebel p ist die Stange G des Verdrängers mit der schwingenden Welle verbunden,

so daſs der Verdränger bei jedem Kolbenspiele auf und ab bewegt wird und dabei dem

Kolben, ungefähr einem Winkel von 90° entsprechend, in seiner Bewegung voreilt.Die mitgetheilte Zeichnung, eine Copie der Patentzeichnung, zeigt diese

Voreilung des Verdrängens nicht, bedarf also

der Correctur.Durch die symmetrische Anordnung von je zwei Cylindern um dieselbe

Welle entsteht die doppelte Maschine, für welche nur eine Feuerung vorhanden ist.

Die Hebel p, p vereinigen sich zu einem Balancier, so

daſs sich die Gewichte der Verdränger ausgleichen.

Textabbildung Bd. 236, S. 5Beistehend ist ein vom Erfinder mitgetheiltes Indicatordiagramm der

Maschine veranschaulicht, wonach dieselbe bei einem mittleren Nutzdruck von 0,313k/qu und 90 Touren

eine indicirte Leistung von 0e,84 aufweist.

Mehrfaches Interesse bietet die geschlossene Luftmaschine von G. August

Buschbaum in Darmstadt (* D. R. P. Nr. 6773 vom 11. Februar 1879), welche zum ersten

Mal den Versuch einer rationellen Regulirung zeigt. Bekanntlich ist die Regulirung

der geschlossenen Luftmaschinen bisher ein wunder Punkt gewesen. Die frühere Methode

mittels eines vom Regulator beeinfluſsten Luftventil es, durch welches bei zu

schnellem Laufe ein Theil der gespannten Luft aus der Maschine entweichen konnte,

hat man sehr bald verlassen müssen, weil dieses Ventil zu einer ewigen

Undichtigkeitsquelle wurde. Man wählte statt dessen die ökonomisch denkbar

ungünstigste Methode, den Gang der Maschine durch eine Bremse zu reguliren, die vom

Regulator unter starker Hebelübersetzung angezogen wurde.

Es ist bereits (1878 230 381) darauf aufmerksam gemacht

worden, daſs die Regulirung der geschlossenen Luftmaschinen am zweckmäſsigsten durch

Beeinfluſsung des Verdrängerhubes vorzunehmen sei. Die Buschbaum'sche Maschine zeigt eine Ausführung dieses Vorschlages; sie ist

so eingerichtet, daſs der Regulator den Hub des Verdrängers verstellt, so daſs sich

bei zu groſser Geschwindigkeit der Hub verkleinert und damit das arbeitende

Luftgewicht (d.h. dasjenige, welches an der Wärme-Aufnahme und Abgabe wirklich Theil

nimmt) verringert, dem Feuertopf also weniger Wärme entzogen wird, während bei zu

langsamem Gang das Umgekehrte stattfindet. Fig. 8

bis 11 Taf.

1 zeigen diese Maschine, und zwar ist Fig. 8

der Grundriſs, Fig. 9

der Querschnitt, Fig. 10

die Einrichtung der Regulirvorrichtung und Fig. 11

die Luftpumpe, letztere beiden in vergröſsertem Maſsstabe der Fig. 8

und 9.

A ist der Feuerraum, B der

Feuertopf, C der Verdränger, welcher die im Cylinder

U eingeschlossene Luft abwechselnd nach dem

Feuertopf B und nach dem im Wasser gekühlten Theil D schafft. Die Arbeit der Luft wird mittels des im

Arbeitscylinder F gehenden Kolbens, des Balancier G und der Pleuelstange H

auf die Welle J übertragen. Der Schwungkugelregulator

K wirkt auf den Schieber l (Fig.

10). Bei mittlerer Geschwindigkeit ist der Schieber auſser Thätigkeit; sobald

jedoch die

Schwungkugeln und damit der Schieber l bei zu groſser

oder zu kleiner Geschwindigkeit steigen oder sinken, kommt der am Schieber l angebrachte Anschlag m

in Wirksamkeit, indem er dann das Röllchen o oder n berührt. Hierdurch dreht sich die zugehörige Schraube

p bei jedem Umgang der Welle J und verkleinert oder vergröſsert dadurch den Hub des

Krummzapfens q und damit auch den Hub des Verdrängers

C.

Die Maschine ist auſserdem für den Betrieb mit verdichteter Luft eingerichtet. Die

Luftpumpe r (Fig.

11) ist an demselben Balancier wie der Verdränger aufgehängt und es nimmt in

Folge dessen der Kolben s derselben ebenfalls an der

Hubveränderung Theil. Auſserdem wirkt die Pumpe bei der Regulirung des Ganges in der

Weise mit, daſs sie nur bei zu geringer Geschwindigkeit die Luft verdichtet, daſs

also die Maschine nur bei Inanspruchnahme ihrer vollen Kraft mit Ueberdruck

arbeitet. Sobald nämlich der Hub eine gewisse Gröſse erreicht, kommt der Kolben

nicht mehr bis zu den Säugöffnungen t (Fig.

11) und die Pumpe wirkt nicht mehr, wie auch die Spannung der Luft in der

Maschine sei. Der schädliche Raum in der Pumpe ist so gewählt, daſs sie die Luft nur

bis zu dem gewünschten Grade verdichten kann.

(Schluſs folgt.)