| Titel: | Neuerungen an Condensationswasser-Ableitern. |

| Fundstelle: | Band 236, Jahrgang 1880, S. 14 |

| Download: | XML |

Neuerungen an

Condensationswasser-Ableitern.

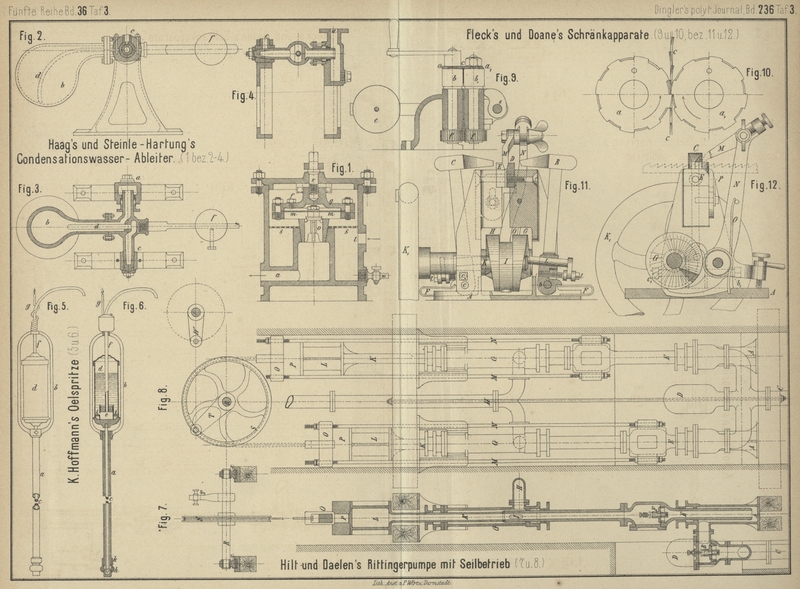

Mit Abbildungen auf Tafel 3.

Neuerungen an Condensationswasser-Ableitern.

Der Condensationstopf von Johannes Haag in

Augsburg (* D. R. P. Nr. 6234 vom 26.

Januar 1879) wirkt vermöge der Ausdehnung und Dampfbildung einer

erhitzten Flüssigkeit, deren Siedepunkt unter 100°, also tiefer als der des Wassers

liegt (vgl. Hawes *1875 218

17). Diese Flüssigkeit (gewöhnlich wasserfreier Spiritus) wird in ein flaches, unten

mit einer elastischen Kupferscheibe m (Fig. 1 Taf.

3) abgeschlossenes Gefäſs g gefüllt, welches im Gehäuse

und zwar an einer im Deckel desselben abgedichteten Schraube r hängt. Mit dieser Schraube läſst sich das Gefäſs g von auſsen so einstellen, daſs das von der Scheibe m getragene Ventil o etwas

von seinem Sitz absteht und den Wasserablauf a ein

wenig offen läſst. Das bei l in den Topf eintretende

Condensationswasser kann demnach aus diesem ungehindert austreten. Sobald jedoch die

Wassertemperatur eine gewisse Grenze erreicht, wird in dem vom Wasser umspülten und

erwärmten Gefäſs g der Weingeist verdampfen, der

hierdurch entstehende Druck die Scheibe m ausbauchen

und diese das Ventil o niederdrücken, bis es

abschlieſst. Der völlige Ventilschluſs läſst sich von der Wärme des

Condensationswassers abhängig machen, da eine ursprünglich gröſsere Ventilöffnung

hierzu eine stärkere Durchbiegung der elastischen Scheibe erheischt, welche wieder

nur durch eine erhöhte Spannung der stärker erhitzten Spiritusdämpfe bewirkt werden

kann. Durch geeignete Ventilstellung mittels der Schraube r läſst sich demnach das Wasser bei 80 bis 95° ableiten. Besonders

bemerkenswerth ist der Umstand, daſs der Apparat bei kalter Leitung stets offen ist,

daſs sich also in letzterer kein Wasser ansammeln kann, welches beim Anlassen

Schläge verursachen würde. Auch die leichte Zugänglichkeit muſs hervorgehoben

werden, welche allerdings schon deshalb nöthig sein dürfte, weil sich das Entweichen

von Spiritusdämpfen aus dem Gefäſs g und das

zeitweilige Nachfüllen des letzteren kaum wird vermeiden lassen. Zum Nachfüllen

dient die verschraubbare Oeffnung f. Ein Hahn w erlaubt das gänzliche Ablassen des Apparates, wenn

dieser der Gefahr des Einfrierens ausgesetzt ist. Das Verschmutzen der

Ventilsitzflächen wird durch ein Schlammsieb s

verhütet.

Auf eigenthümliche Weise wurde das Princip des bekannten Kirchweger'schen Automaten

(* 1869 192 9), das Ablassen des Niederschlagswassers

durch die Wirkung seiner Schwere zu veranlassen, neuerdings von Steinle und Hartung in Quedlinburg (* D. R. P. Nr. 7490 vom 16. Mai 1879) angewendet, deren in

Fig. 2 bis 4 Taf. 3

abgebildeter Condensationstopf keine in einem Gehäuse eingeschlossenen Theile

enthält und deshalb besonders leicht controlirt werden kann. Das birnförmige

Sammelgefäſs b wird von einer in zwei Ständern

gelagerten hohlen Achse getragen und durch einen Gegengewichtshebel f ausbalancirt. Das Niederschlagswasser tritt durch die

Höhlung a des einen Ständers in den einen Kanal der

Achse und in das Gefäſs b und bringt dieses zum Sinken,

wodurch die Achse so gedreht wird, daſs ihr bisher verschlossener zweiter Kanal mit

der Abfluſsöffnung c im zweiten Ständer in Verbindung

tritt. Da nun in diesen Kanal das bis nahe zum Gefäſsboden reichende Tauchrohr d mündet, kann das im Gefäſs befindliche Wasser durch

dieses unter Dampfüberdruck entweichen. Das entleerte Gefäſs wird durch das

Gegengewicht f hierauf wieder gehoben und gegen den

Ablauf hin abgesperrt. Hohe Dampfspannungen können die Wirkung des Apparates nicht

beeinfluſsen, weshalb er sich zur Anwendung unter Hochdruck besonders eignen dürfte.

Als Uebelstand möchte die nothwendige Instandhaltung einer Stopfbüchse bezeichnet

werden.

Der erwähnte Kirchweger'sche Condensationstopf wurde von Trautschold und Rahnsen in

Sudenburg-Magdeburg dahin verbessert, daſs er ohne Demontirung des

Leitungsanschlusses zugänglich ist. Der in der Patentschrift (* D. R. P. Nr. 7415 vom 10. April 1879) angeführte Vortheil erhöhter

Leistungsfähigkeit, welche den älteren Apparaten gegenüber durch besondere

Formgebung des Gehäuses erzielt sein soll, ist nicht

begründet.

Auch bezüglich der Einrichtung des Condensationswasserableiters von E.

Fromm in Mülhausen (* D. R. P. Nr. 7488 vom 10. Mai 1879) genügt zu bemerken, daſs

derselbe lediglich aus einem Hahn besteht, dessen Küken einen breiten niedrigen

Spalt erhält, damit sich die Abfluſsöffnung möglichst empfindlich so reguliren

lasse, daſs – ununterbrochenen, gleichmäſsigen Dampfverbrauch vorausgesetzt – Zu-

und Abgang des Condensationswassers gleich sind.

Tafeln