| Titel: | Ueber Neuerungen an Nähmaschinen. |

| Autor: | G. W. |

| Fundstelle: | Band 236, Jahrgang 1880, S. 26 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Nähmaschinen.

(Fortsetzung des Berichtes S. 28 Bd.

235.)

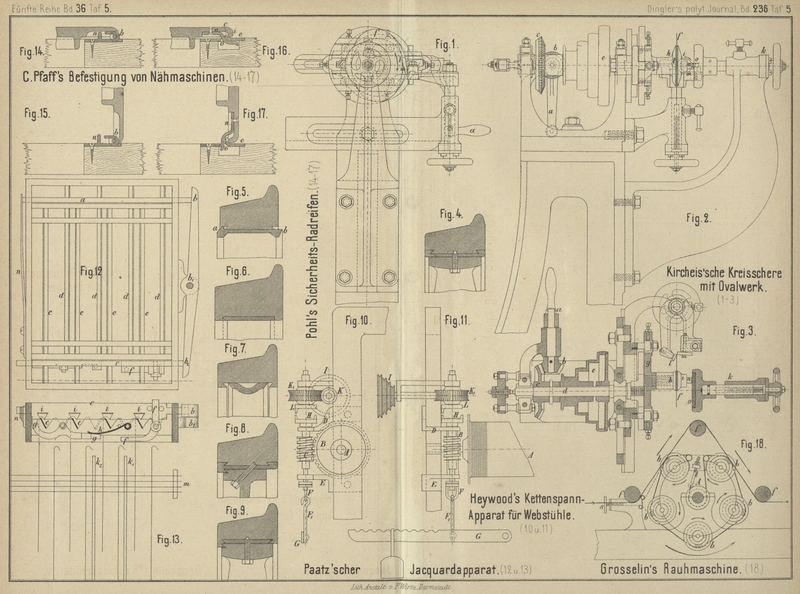

Mit Abbildungen auf Tafel 5.

Ueber Neuerungen an Nähmaschinen.

Die Doppelsteppstich-Näh- und

Stickmaschine von Gritzner und Comp. in

Durlach (* D. R. P. Nr. 7016 vom 20.

December 1878) enthält eine Greifereinrichtung, welche derjenigen der

Wheeler und Wilson-Maschine ähnlich ist; die Haupttriebwelle trägt aber nicht direct

die Greiferscheibe, sondern dieselbe ist an einer zweiten Welle befestigt, welche

von der Hauptwelle doppelt so schnell, als diese selbst läuft, umgedreht wird.

Hierdurch erhält der Greifer zwei Umdrehungen während einer Stichzeit oder während

eines Auf- und Niederganges der Nähnadel. Das Spulengehäuse ist sehr groſs, so daſs

es eine Fadenlänge faſst, mit welcher einen ganzen Tag lang genäht werden kann; es

steht auch ganz fest, ähnlich einem Schiffchen, welches in seinem Korbe festgehalten

wird. Das Auswechseln der Nähnadel ist dadurch bequem gemacht worden, daſs man die

Nadelstange nur leicht mit dem sie bewegenden Hebel verbunden hat und nach Lösen von

nur einer Schraube aus dem Gestell herausnehmen kann. Die Stichspannung vermittelt

das Schwungrad, welches wie gewöhnlich an der der Nadel entgegengesetzten

Maschinenseite sich befindet; der Oberfaden wird deshalb von der Spule hinweg

zunächst an dieser Seite in Schleifenform abwärts geführt und das Schwungrad biegt

mit einem Zapfen diese Schleife seitlich so weit hinaus, daſs dadurch der Faden

angespannt und der Stich festgezogen wird. Daſs während des Nähens eine Reservespule

für den Greifer sich füllen soll, findet sich in der Patentschrift wohl angegeben,

aber nicht erklärt.

Karl Necker und Rich.

Horstmann (* D. R. P. Nr. 6955 vom 16.

Februar 1879) haben eine Doppelsteppstich-Schiffchennähmaschine construirt, welche namentlich zur

Handschuhnäherei geeignet ist, weil sie gestattet,

die Fingertheile auch vorn an den Spitzen zusammen zu nähen. Man könnte eigentlich

die Maschine zur Art der sogenannten Arm- oder Cylindermaschinen rechnen, in so fern

als ihr Nähtisch nur aus der Stirnplatte eines engen hohlen Prismas gebildet wird,

welches aber nicht horizontal liegt, sondern wenig geneigt, fast vertical steht und

nicht einen Führer mit dem Unterfaden, sondern die Nähnadel mit dem sonst üblichen

Oberfaden enthält. Hier wirkt also die Nadel von unten nach oben und das Gestell

trägt über dem Prisma die kreisbogenförmige Schiffchenbahn. Das Schiffchen selbst

liegt im unteren Theile eines abwärts hängenden und schwingenden Hebels und bewegt

sich mit letzterem in dem Bogenstücke abwechselnd hin und her. Die Nadel wird in der

Nadelstange nur dadurch gehalten, daſs man sie zwischen der letzteren und einem

Hebel festklemmt, indem

man das andere Ende dieses Hebels von einer Schraube abdrücken läſst.

Eine Neuerung an Greifernähmaschinen von H. Zschermack in

Hamburg (* D. R. P. Nr. 7226 vom 9.

Februar 1879) zeigt sich darin, daſs unterhalb der Nähtischplatte, dicht

beim Stichloche, ein Metallklötzchen, schief gegen die Wellenachse liegend, an der

Tischplatte befestigt ist. Dasselbe lenkt den Faden vom Stichloche nach dem Greifer

hin um so viel ab, daſs er sicher auf dem Abschlage des Greifers liegen bleibt und

nicht von diesem abgleitet. Einfacher wäre allerdings dieser Zweck dadurch zu

erreichen, daſs man die Nähtischplatte weiter herunter, nach dem Greifer hin rückt;

dies ist indeſs wegen der Schleifenbildung des Fadens an der Nähnadel nicht

thunlich, man konnte also nur auf der einen Seite der Nadel die Tischplatte nach

unten hin fortsetzen.

Neuerungen an

Nähmaschinen von Wm. Lawrence Bigelow in

Paris (* D. R. P. Nr. 6986 vom 1.

Februar 1879) sind Vorrichtungen an der Singer-Nähmaschine, welche dieselbe zur Hutfabrikation vortheilhaft

verwendbar machen. Die Maschine ist deshalb zuvörderst als Arm- oder

Cylindermaschine gebaut worden, damit man einen Hut bequem um den Nähtisch herum

führen kann. In dem Cylinder bewegt sich geradlinig das Schiffchen und über ihm die

Nähnadel; beide stellen den Doppelsteppstich her. Zwischen Stoffdrücker und

Stoffrücker besteht eine Verbindung derart, daſs sich beide Stücke mit einander

verschieben, damit, beim Einnähen von Futter in den Hut nicht der letztere von

ersterem verschoben werde. Zur Herstellung einer Zickzacknaht ist der ganze Nähtisch

nach jedem Stiche abwechselnd hin und her zu verschieben, für geradlinige Naht aber

auch festzustellen.

Die Vorrichtungen an

Nähmaschinen zur Herstellung von Zickzacknähten von J. Ch.

Herr in Philadelphia (* D. R. P. Nr. 7688 vom 26. April 1879) gestatten der

Nähnadel einer gewöhnlichen Nähmaschine bei jedem Stiche eine Verrückung abwechselnd

nach einer und der anderen Seite, wie dies z.B. für das Umnähen der Knopflöcher sich

nöthig macht. Man befestigt die Nadel nicht direct an der Nadelstange, sondern an

einer Platte, welche sich horizontal in einem an der Nadelstange festgeklemmten

Stellarme verschiebt. Dieser Arm trägt auſserdem noch die Lager für einen verticalen

Hebel, welcher mit dem unteren Ende zwischen Vorsprüngen der Schieberplatte hängt

und letztere bei seinen Schwingungen mit hin und her bewegt. Bei jedem Aufgange der

Nadelstange erhält der eben genannte Hebel seine Ausschwingungen durch Anstoſsen an

ein keilförmiges drehbares Stück, welches ein Arm des gewöhnlichen Maschinenkopfes

oder Nadelstangenlagers trägt. An diesem Keile verschiebt sich zunächst der

Regulirungshebel und dann drängt er, unter Beihilfe einer Feder, das Keilstück

selbst in eine andere Lage, so daſs er beim nächsten Aufgange sich an ihm in

entgegengesetzter Richtung verschieben kann.

An seinen elastischen

Tretschemeln für Näh- und andere Maschinen (vgl. 1879 233 295) bringt J. W. Huſs in

Bernburg (* D. R. P. Nr. 6983 vom 19.

Januar 1879) Neuerungen in der Weise an, daſs er die Breite eines solchen

Schemels verändern kann, um ihn für verschiedene Personen passend zu stellen. Die

Seitenwände desselben enthalten vorn und hinten je zwei Leisten, zwischen welche an

beiden Enden eine Walze eingelegt wird, die man mit Preſsschrauben an den Leisten

befestigt. Diese Walzen bilden die Auflage für die Fersen und Fuſsspitzen und man

kann sie nach Bedarf weiter einwärts oder auswärts rücken. – Ein neueres Patent (*

Nr. 7782 vom 28. März 1879) desselben Erfinders enthält als weitere Verbesserung des

elastischen Tretschemels die Angabe, daſs an der vorderen und hinteren Kante

desselben aufwärts gebogene Stahlfedern befestigt und auf diese dann das eigentliche

Trittbrett aufgelegt wird, so daſs der Druck der Füſse durch diese elastische

Verbindung erst dem schwingenden Schemel mitgetheilt wird.

Neuerungen an Nähmaschinen bilden

auch die von G. M. Pfaff in

Kaiserslautern (* D. R. P. Nr. 7727

vom 29. März 1879) angegebenen

Befestigungsweisen einer Nähmaschine auf der Platte

ihres Untergestelles, welche in Fig. 14 bis

17 Taf. 5 dargestellt sind. Nach der einen Construction (Fig. 14 und

15) wird in den hölzernen Gestelltisch eine Metallplatte n mit umgebogenem Rande a

eingelassen und durch Schrauben befestigt. Die Grundplatte des Maschinengestelles

überdeckt dieses Stück n und umfaſst dasselbe zu beiden

Seiten mit kurzen cylindrischen Ansätzen, durch welche man einen Stift b schiebt, der unter dem umgebogenen Rande von n hinweg geht. Hierdurch erhält man aber sofort eine

gelenkartige Verbindung, welche leicht zu lösen ist, wenn man die Maschine mit dem

Bolzen b vor bis an den senkrechten Rand von n zieht und nach oben hinaus hebt. – Nach der anderen

Construction (Fig. 16 und

17) ist im Nähtische die Platte e befestigt,

welche den aufgebogenen Rand c und bei o einen Schlitz enthält. Auf c liegt die abwärts gebogene halbrunde Kante i der Maschinengrundplatte, an welche das Winkelstück n angenietet ist. Hier bilden die Ränder n, e und i auch eine

Gelenkverbindung und man kann die Maschine nur im aufgeklappten Zustande von dem

Nähtische abheben.

Eine weitere von demselben Erfinder angegebene Verbesserung besteht darin, daſs man

die Nähmaschine nicht auf der Holzplatte des Untergestelles befestigt, weil durch

deren Resonanz das Geräusch der Arbeit nur noch vermehrt wird, sondern daſs man auf

die eisernen Gestellfüſse erst wieder ein eisernes Kreuz, welches zugleich den

Oelfang enthalten kann, befestigt und auf diesen nun die Maschine schraubt, den

Holztisch aber hiernach ausschneidet.

Zum Aufwinden des Unterfadens auf die Schiffchenspule sind von

J.

Kaiser in Kaiserslautern (* D. R. P. Nr. 7124 vom 13. November 1878) Neuerungen an Spulapparaten erfunden worden, mit denen man regelmäſsig dicht gewundene

Spulen liefern kann, da ein Fadenführer selbstthätig die Windungen nach bestimmter

Vorschrift auf die Spule legt. Der Fadenführerhebel wird von der Curvennuth eines

Schraubenrades geleitet, welches wiederum von einer auf der Spulradachse

befindlichen Schraube seine Drehung erhält. Eine Feder drückt auf die Garnlagen

während des Spulens und verdichtet dieselben, so daſs eine möglichst groſse

Fadenmenge aufgewunden werden kann. Die Spulenachse wird durch Reibungsräder von der

Triebwelle aus bewegt und zu dem Zwecke an letztere herangedrückt und von einem

Haken gehalten. Dieser Haken trägt zugleich die oben genannte Preſsfeder, welche, je

mehr die Spule sich füllt, immer weiter von ihr abgedrückt wird, bis endlich bei

voller Spule auch der Haken die Achse nicht mehr hält, sondern dieselbe von einer

Spiralfeder empor drücken läſst und damit den Spulapparat ausrückt.

Eine durch Neuerungen

an Säulennähmaschinen von H. Mundlos in

Sudenburg bei Magdeburg (* D. R. P.

Nr. 6998 vom 15. März 1879) vervollkommnete Schuhwerksnähmaschine liefert

den Doppelsteppstich und führt die Nähnadel von unten schräg aufwärts durch den Stoff hindurch,

während im oberen Maschinenkopfe das rotirende Schiffchen sich befindet. Den

Nähtisch bildet die obere Fläche des bei dergleichen Maschinen sonst üblichen

Hornes; dasselbe enthält hier die Nadelstange, welche durch Hebelverbindungen

unterhalb der Gestellplatte von einem Excenter der Triebwelle bewegt wird. Das Hörn

ist auch drehbar, zum leichteren Aufstecken der Waarenstücke. Der Stoffrücker wirkt

von oben auf den Stoff und das Hörn und erhält seine Bewegung von der Triebwelle des

Schiffchens. Die Einrichtungen gestatten das Aufnähen der Sohlen auf Schuhe oder

Stiefel, ohne das Oberleder zu beschädigen.

Ein Maschinenkopf für

Pechfaden-Nähmaschinen von Leop. Gerechter in

Berlin (* D. R. P. Nr. 7148 vom 2.

März 1879) vermeidet durch passendere Fadenführung als die bisher

bekannte und durch Einschaltung von Kloben mit Führungsrollen an Stelle bloser

Oesen, sowie durch Anordnung neuer Spannhebel die schnelle Biegung und groſse

Reibung und Abnutzung des gepichten Nähfadens während der Arbeit.

Die Neuerungen

an Säulennähmaschinen von H. C. Gros

in Reutlingen (* D. R. P. Nr. 7063 vom

21. März 1879) sind Verbesserungen der Gros'schen Schuhwerksnähmaschine, welche früher schon (1879 231 31) Erwähnung fand. Sie bezwecken die leichte

Verstellung der Maschine zum Nähen gewendeter Arbeit und zum Nähen der Sohle an den

Rahmen, ferner eine thunlichst dichte Zusammenstellung der als Nähnadel verwendeten

spitzen Hakennadel mit derjenigen Schiene, welche zu bestimmten Zeiten den Haken der

Nadel verdecken soll, weiter eine leichte Verstellung der Lage der Fadenführerwelle,

damit deren Führer den Faden sicher in den Haken der Nadel einlegt; endlich

enthalten die Verbesserungen eine Stoffführung, welche verhindert, daſs beim Nähen

über unebene Schuhtheile der Stoff sich zu weit von der Nadel entfernt. Die neue

Maschine trägt auſserdem ihre Nadel und Ahle mit Zubehör auf einer Welle, welche bei

jedem Stiche eine kleine Längs Verschiebung nach rechts und links erhält; da die

Verschiebung in der einen Richtung dann erfolgt, wenn die Nadel noch im Stoffe

steckt, so dient die Nähnadel zugleich als Stoffrücker; der früher hierzu verwendete

Apparat wird jetzt nur noch zum Festhalten des Stoffes in seiner Lage benutzt.

In der Stichstellung

und Fadenspannung an Elastic-Nähmaschinen haben H. Koch und

Comp. in Bielefeld (* D. R. P. Nr. 7788 vom 16. April 1879) folgende

Veränderungen getroffen: Der Stoffrücker, welcher durch seinen Ausschub die Länge

eines Stiches bestimmt, ist an einem vertical herabhängenden Hebel befestigt und

wird dadurch in Bewegung versetzt, daſs das Heben und Senken eines Keilstückes den

Hebel entweder nach der einen Seite hin drückt, oder ihn durch eine Feder nach der

anderen zurückziehen läſst. Der letztere Weg wurde nun bisher in der Weise enger

begrenzt, daſs man das Keilstück wenig tief hinab senkte; nach der neuen Einrichtung

durchläuft es jedoch immer seinen vollen Weg und der Hebel selbst stöſst bei seinen

Ausschwingungen an einen verstellbaren Arm und verändert dadurch die Stoffrückung

und die Stichlänge. Weiter ist derjenige zweiarmige Hebel, welcher den Nähfaden

durch Emporziehen einer Schleife desselben rechtzeitig anspannt und mittels einer

Feder in richtiger Spannung erhält, in Bezug auf seine Kraftäuſserung auf die

letztere bisher nur in so fern veränderlich gemacht worden, als man die Feder mehr

oder weniger ausdehnen konnte, während man sie nach der neuen Einrichtung an

verschiedenen Stellen des Hebels befestigt. Zu dem Zwecke hat der betreffende

Hebelarm ein Schraubengewinde und auf demselben kann man eine Mutter einwärts oder

auswärts drehen, um welche das Ende der Feder geschlungen ist. Die Feder wirkt somit

an einem kürzeren oder längeren Hebelarm und erzeugt im Faden verschieden starke

Spannungen.

Ein Bewegungsmechanismus zum Verschieben des Stoffes in Nähmaschinen von Karl Fischer in Laxou, Frankreich (*

D. R. P. Nr. 7993 vom 18. Februar 1879) ermöglicht

ein Hin- und Herschieben des Materials dadurch, daſs zwischen dem oberen

Stoffdrücker und dem unteren Stoffrücker eine nach unten gezahnte Platte

eingeschaltet ist, welche von der Triebwelle der Maschine aus bewegt wird. Die Gröſse ihres

Ausschubes wird dadurch veränderlich gemacht, daſs ein Excenter auf zwei Zugstangen

wirkt, indem es die eine vorwärts und die andere rückwärts schiebt, und daſs man die

Stellung dieser beiden Stangen gegen einander, die Entfernung ihrer vom Excenter

getroffenen Vorsprünge durch einen Hebel verändern kann. Die beliebige hiermit zu

erreichende Stoffbewegung ist zu verwenden bei der Knopfloch-Näherei, beim

Kreuzstich und bei überwendlicher Naht, in welch letzterem Falle die Nadel

abwechselnd einmal in den Stoff sticht und einmal auſserhalb desselben

herabgeht.

Die Stoffrückung für

sehr verschiedene Materialstärken an Nähmaschinen von J.

Keats in Wood Green, England (* D. R. P. Nr. 7806 vom 28. März 1879) ist namentlich für das

Stiefelnähen von Wichtigkeit, weil da am meisten und auffallendsten ein Wechsel in

der Stärke des zu nähenden Stückes vorkommt. Der von oben herab reichende

Stoffrücker besteht aus einem unten meiselartig oder zackig geformten Stabe, welcher

in einer verticalen Hülse steckt und mit derselben entweder durch eine Feder

elastisch verbunden ist, also in ihr sich verschieben kann, oder auch nach Bedarf

durch eine Klaue in feste Verbindung gebracht wird. Ein mit der Triebwelle

verbundener Hebel hebt und senkt die Hülse selbst und bewirkt auch ihre

Ausschwingungen hin und her, ersteres zum Aufdrücken des Stoffrückers auf das

Arbeitsstück und letztere zum Verschieben dieses Stückes um die jedesmalige

Stichlänge. Die Art der Verbindung zwischen den bewegenden Hebeln, der Führungshülse

und dem Stoffrückerstabe selbst gestattet dem letzteren, je nach der Stärke des

Arbeitsstückes, mehr oder weniger sich zu senken und immer das Stück zu erfassen und

fort zu schieben.

Neuerungen an der Wheeler und Wilson-Nähmaschine von

A.

Knabe in Eberswalde (* D. R. P. Nr. 7767 vom 22. December 1878) bestehen darin,

daſs die zur Fadenspannung verwendeten Spannscheiben nicht nur durch Federdruck an

einander gepreſst werden, um den Faden gebremst zwischen sich hindurch zu führen

(beim Aufsteigen der Nähnadel), sondern daſs die beiden Scheiben auch beim Senken

der Nadelstange, unter Vermittelung einer mit letzterer federnd verbundenen Schiene

und eines Winkelhebels so gegen einander gedrückt werden, daſs sie den Faden

festhalten, damit die vom Greifer gebildete lange. Schleife nachgezogen werden kann.

Um das Hineinziehen des Stoffes in das Stichloch zu verhindern, hat der Stoffrücker

eine solche Bewegung, daſs ein Theil von ihm, während die Schleife angezogen wird –

und dies ist zugleich während seiner Vorwärtsbewegung –, in der Nähe des Stichloches

liegt und dasselbe von unten möglichst verdeckt. Die angegebenen Neuerungen beziehen

sich ferner auf den Greifer, dem eine Scheibe so beigefügt worden ist, daſs sie die

herabkommende Nadel führt, damit nun die Greiferspitze sicher deren Schleife

erfassen kann; ein Auslassen von Stichen wird hierdurch vermieden. Endlich ist auch

die Triebwelle nicht in die Längsrichtung des Nadelarmes, sondern rechtwinklig

dagegen gelegt und nach auſsen über die Grundplatte verlängert worden, wo sie eine

Riemenscheibe, einen Ausrückapparat und einen Spulenzapfen trägt.

Antriebmechanismen für Näh- und andere Maschinen von

L.

Sternberger in Philadelphia, Nordamerika (* D. R. P. Nr. 7728 vom 16. April

1879) sind in folgender Anordnung vorgeschlagen worden: Wenn man eine Anzahl Nähmaschinen

auf einer gemeinschaftlichen Gestelltafel aufstellt und durch eine unter dieser

Tafel lang hin liegenden Welle so betreiben lassen will, daſs jede Maschine für sich

ein- und auszurücken ist, so wird für jede einzelne oder für je zwei dieser

Maschinen eine Vorgelegewelle unterhalb der Gestellplatte in Hängarme eingelegt,

welche ihre Bewegung durch einen Riemen von der unteren Triebwelle stetig erhält und

durch Schnur und Schnurenscheibe auf die Maschine weiter überträgt. Diese

Schnurenscheibe ist lose und verschiebbar auf ihrer Vorgelegewelle; sie kann durch

einen Fuſstritthebel an eine feste Scheibe der letzteren angedrückt und von ihr

durch Reibung dann mit umgedreht werden; wird sie aber von dieser Reibungsscheibe

zurückgezogen, so drückt zugleich ein Bremsbacken auf sie und veranlaſst den

sofortigen Stillstand der Maschine.

Neuerungen an

Knopfloch-Nähmaschinen von S.

Rockwell in Baltimore, Nordamerika (*

D. R. P. Nr. 7770 vom 5. Februar 1879) bestehen aus

dem Stoffrücker und seinem Betriebsmechanismus, welcher ihn so bewegt, daſs der

Schlitz des Knopfloches längs der Nadel hin und her geführt und seitlich verschoben

wird, um seine Kanten gleichmäſsig umstechen zu lassen. Der Stoffrücker ist mit

einem dem Mangelgetriebe mancher Vorspinnmaschinen nicht unähnlichen

Zahnstangenrahmen verbunden, welcher von einem Stirnrädchen abwechselnd auf der

einen und anderen Seite angetrieben und dadurch vor- oder zurückgeschoben wird. Die

Drehung dieses Stirnrädchens leitet man von dem Auf- und Niedergange des

Nadelstangenhebels ab, den man zunächst auf eine Klinke und ein Klinkrad wirken

läſst. Mehrfache Räderübersetzungen bilden endlich die Verbindung mit dem

Zahnstangengetriebe des Stoffrückers. Der Apparat kann an vorhandenen Nähmaschinen

angebracht und auf ihrer Nähtischplatte festgeklemmt werden.

Der Schiffchentreiber und Stoffrücker an der Singer'schen Cylindernähmaschine sind von Dürkopp und Comp. in

Bielefeld (* D. R. P. Nr. 7999 vom 1.

Juni 1879) so angeordnet worden, daſs der Cylinder oder Nähtisch schmäler

als bisher gemacht werden kann, um darauf auch ganz enge geschlossene Gegenstände

(Kleiderärmel) zu nähen. Es ist zu dem Zwecke der Schiffchenkorb in eine

Schwalbenschwanzführung der Seitenwand des Cylinders eingelegt worden und der

Stoffrücker, welcher sich quer gegen den Nähtisch bewegt, hat eine solche

Hebelverbindung mit seinem Betriebsexcenter, daſs er nach jedem Auszuge wieder an

seine Ausgangsstelle in die Nähe des Stichloches gelangt, wie man auch die

Stichlänge verändern mag; es wird dadurch ein Zusammenziehen des Stoffes

vermieden.

Ein Spulapparat

für Nähmaschinen von J. Marquart und Aug. Lange in

Dresden (* D. R. P. Nr. 7870 vom 17.

April 1879) enthält einen selbsttätigen Fadenführer, welcher von der

Spulenachse aus bewegt wird. Die Spule liegt in bekannter Weise zwischen einer

Preſsschraube und einer kurzen Antriebwelle des Spulenrahmens; diese Welle enthält

eine Schraube oder Schnecke, welche in ein Schneckenrad eingreift, von dessen Achse

endlich ein kleines Stirnrädchen das Triebrad des Fadenführers bewegt. Auf dieses

Rad ist eine geschlitzte Schiene excentrisch befestigt, welche bei der Umdrehung

einen Stift mit fortnimmt, der in eine Führungsrinne des Fadenleiters eingreift.

Letzterer erhält eine Geradführung parallel zur Spulenachse und wird daher durch den

Stift nur hin und her geschoben.

Ein Oelkännchen

für Nähmaschinen von Friedr. Legier in Durlach, Baden (* D. R. P. Nr. 7705 vom 28. Januar

1879) ist durch eine horizontale Scheidewand in zwei Behälter getheilt.

In den oberen wird das Oel eingegossen; der Deckel enthält zu dem Zwecke eine nach

innen sich öffnende Klappe, welche sich durch den Druck einer Feder selbstthätig wieder

schlieſst. Aus dem unteren Theile mündet das Ausfluſsrohr aus, welches etwas über

das ganze Gefäſs hinauf reicht. In der Scheidewand ist eine Oeffnung, die von einer

nach aufwärts durch eine Feder nur leicht angedrückten Klappe geschlossen wird, so

daſs durch dieselbe das Oel schon vermöge des eigenen Gewichtes hinab läuft. Dabei

liegt in der Oeffnung ein Seiher mit sehr feinen Löchern, welche etwaige

Unreinigkeiten im Oel nicht mit hindurch lassen. Der Boden endlich ist federnd und

wird beim Gebrauch eingedrückt, wobei die Klappe der Zwischenwand sich schlieſst und

der Druck das Oel durch das Rohr hinaus treibt.

G.

W.

Tafeln