| Titel: | Zur Bestimmung der atmosphärischen Feuchtigkeit. |

| Fundstelle: | Band 236, Jahrgang 1880, S. 66 |

| Download: | XML |

Zur Bestimmung der atmosphärischen

Feuchtigkeit.

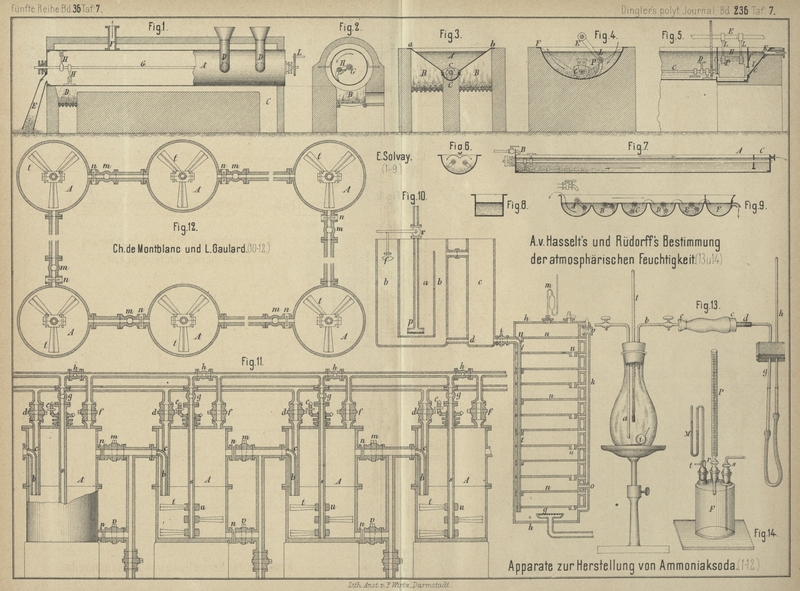

Mit Abbildungen auf Tafel 7.

Zur Bestimmung der atmosphärischen Feuchtigkeit.

Die Bestimmung der atmosphärischen Feuchtigkeit mittels Wasser anziehender Stoffe

(vgl. * 1879 234 49) scheint weiteren Beifall zu linden.

A. v. Hasselt (Zeitschrift

für analytische Chemie, 1880 S. 67) verwendet zu diesem Zweck eine Flasche

a (Fig. 13

Taf. 7) von etwa 250cc Inhalt, welche mit einem

dreifach durchbohrten Kautschukstopfen verschlossen ist. Durch die mittlere Oeffnung

dieses Stopfens geht ein Thermometer t, während sich in

den beiden andern Bohrungen rechtwinklig gebogene Glasröhren a und b befinden, welche durch Glashähne

geschlossen werden können und wovon die Röhre a bis auf

den Boden der Flasche reicht und dazu dient, die Luft einzuführen. Das zweite Rohr

b reicht nur eben in die Flasche und ist durch

einen Gummischlauch d und einem darüber gezogenen

weiteren Schlauch c, deren Zwischenraum mit Oel gefüllt

ist, um die Diffusion zu verhüten, mit dem Manometer verbunden. Letzteres besteht

aus zwei mit Baumöl gefüllten und durch einen Gummischlauch verbundenen Glasröhren

g und h (vgl. * 1879

234 50).

Bei der Ausführung einer Bestimmung wird nun eine dünnwandige Glaskugel i von etwa 1cm

Durchmesser, in welcher etwa 0g,2 wasserfreie

Phosphorsäure eingeschmolzen ist, in die Flasche a

gebracht; dann saugt man längere Zeit Luft durch den Apparat, indem man mit dem

doppelten Gummischlauch eine Luftpumpe statt des fortgenommenen Manometers

verbindet. Nun schlieſst man die Hähne, liest Thermometer und Barometer ab, setzt

das Manometer wieder an und stellt durch Oeffnen des Hahnes von b die Verbindung zwischen Manometer und dem Innern der

Flasche her, bringt die Oelsäulen in beiden Glasröhren h und g in gleiche Höhe und bezeichnet den

Stand des Oeles auf der Röhre g. Hierauf schlieſst man

wieder den Hahn bei b und zertrümmert durch Schütteln

der Flasche das Kügelchen i. Wenn die Temperatur,

welche durch die schnelle Wasserabsorption etwas steigt, wieder die gleiche ist als

bei Anfang des Versuches, stellt man die Verbindung mit dem Manometer wieder her,

senkt das Rohr h so weit, daſs das Oel in g wieder an der alten Stelle steht, die trockne Luft

also nun denselben Raum einnimmt wie zuvor die feuchte. Man liest nun ab, um wie

viele Millimeter das Oel in h tiefer steht als in g; ebenso beobachtet man den Barometerstand. – Das von

dem Verfasser benutzte Olivenöl hatte bei 11° ein specifisches Gewicht von 0,918.

War nun der Barometerstand während des Versuches derselbe geblieben, so ergab eine

Division der abgelesenen Millimeter Oel durch 14,81 den Dunstdruck des Wasserdampfes

in Millimeter Quecksilber.

F. Rüdorff (Berichte der

deutschen chemischen Gesellschaft, 1880 S. 149) setzt in die drei Hälse der

etwa 1l fassenden Flasche F (Fig. 14

Taf. 7) eingeschliffene durchbohrte Stöpsel; der mittlere (r) trägt die in 0cc,1 getheilte

Hahnbürette P, der rechte (s) ein bis fast zum Boden der Flasche reichendes Glasrohr, der linke (t) das Manometer M. Der

Zweiweghahn t verbindet in der einen Stellung das

Gefäſs mit dem Manometer, in der anderen das Gefäſs mit der äuſseren Luft. Das

Manometer ist mit verdünnter Schwefelsäure von 1,30 sp. G. gefüllt, welche bei

gewöhnlicher Temperatur und Feuchtigkeit weder Wasser anziehen, noch abgeben

soll.

Zur Anstellung eines Versuches werden die Stöpsel aus den Hälsen entfernt, mit einem

kleinen Blasebalg wird die Luft aus dem Gefäſs ausgetrieben und die Stöpsel wieder

bei geöffneten Hähnen eingesetzt. Nachdem die Hähne geschlossen sind, wird die

Bürette mit Schwefelsäure gefüllt und der Hahn t so

gestellt, daſs die Verbindung des Manometers mit dem Gefäſs hergestellt ist. Der

gleichhohe Stand der Flüssigkeit im Manometer zeigt, daſs die Luft im Gefäſs unter

dem Druck der Atmosphäre steht. Läſst man nun durch Drehung des Hahnes r vorsichtig etwas Schwefelsäure in das Gefäſs

flieſsen, so wird der Wasserdampf absorbirt und das Gleichgewicht im Stande des

Manometers gestört. Durch ferneres Zulassen von Schwefelsäure wird das Gleichgewicht

wieder hergestellt und dann ist der absorbirte Wasserdampf durch ein gleiches

Volumen Schwefelsäure ersetzt. Dasselbe wird an der Bürette direct abgelesen und

durch Rechnung der Procentgehalt der Luft an Wasserdampf gefunden.

Wünscht man aus den Angaben des Apparates den Theildruck, welchen der Wasserdampf

ausübt, zu finden, so ergibt sich dieser in folgender Weise: Enthält die Luft 1

Vol.-Proc. Wasserdampf, so übt derselbe auch 0,01 des Druckes aus. Bezeichnet man

daher allgemein mit v das Volumen des in 100 Vol. Luft

enthaltenen Wasserdampfes und mit B den in Millimeter

ausgedrückten Barometerstand, so ergibt sich der Theildruck des Wasserdampfes = 0,01

v Bmm.

Abweichend hiervon ist der Vorschlag von A. Matern (Annalen der Physik, 1880 Bd. 9 S. 147). Von zwei etwa

5cm weiten und 12cm hohen cylindrischen Glasgefäſsen mit flach abgebogenen, etwas

verdickten Rändern von etwa 1cm Breite wird die

Randfläche eben abgeschliffen. Für jedes Gefäſs ist ein mäſsig gewölbter, mit

flachem und in ebensolcher Breite plan geschliffenem Rande versehener Glasdeckel

bestimmt, in welchen etwas seitlich das eine 2cm

lange Ende eines rechtwinklig gebogenen Glasrohres von 2,5 bis 3mm Weite senkrecht eingeschmolzen ist. Die 3cm langen horizontalen Theile beider Röhren sind

durch gute Gummischläuche mit den rechtwinklig abgebogenen Enden eines ebenso

weiten, halb mit Rüböl gefüllten Manometerrohres, möglichst nahe zu verbinden.

Werden die Gefäſse, nachdem ihre ebenen Randflächen mit Talg oder besser mit einer

Mischung von Talg, Wachs und Oel bestrichen und etwas Wasser in das eine gebracht

worden ist, schnell geschlossen, so läſst sich der Druck des bis zur Sättigung neu

entstehenden Wasserdampfes aus dem Manometerstand durch Rechnung ermitteln.

Durch das Andrücken der Deckel kann leicht eine in beiden Gefäſsen verschiedene

Compression der Luft, also schon hierdurch ein Druckunterschied beider Luftfüllungen

verursacht werden; auſserdem tritt in der Zeit zwischen dem Eingieſsen des Wassers,

dem Aufsetzen und Andrücken der Deckel eine Erhöhung des Feuchtigkeitsgehaltes der

Luft im Apparate ein. Zur Verhütung solcher Fehler ist nahe der Mitte jedes Deckels

noch ein etwa 3cm langes und 8mm weites Rohrstück eingeschmolzen, dessen auf

4mm verengtes Ende in einen flachen Rand

ausläuft, welches mit einem getalgten Glasplättchen verschlossen wird.

Um nach dem Schlieſsen des Apparates die Verdunstung möglichst zu beschleunigen,

stellt Matern in das Gefäſs eine aus zwei Lagen

Filtrirpapier auf ein Korkscheibchen gewickelte und fest gebundene, vielfach mit

Oeffnungen versehene Rolle, welche halb so weit wie das Gefäſs ist und vom Boden bis

nahe an den Deckel reicht. Um Wasser in das Condensationsgefäſs zu bringen, ohne

daſs der Feuchtigkeitsgehalt der Luft im Innern sich ändert, wird eine 4 bis 5g Wasser fassende Kugelpipette benutzt, deren 2cm langer und 4mm dicker Hals fest durch einen durchbohrten Korkstopfen gesteckt ist,

während das 3cm lange Ausfluſsrohr so verengt ist,

daſs das Wasser nur heraustropfen kann. Nachdem die Pipette gefüllt ist, wird sie

oben mit etwas Wachs geschlossen, so daſs kein Wasser heraustropft, und dann mittels

des Korkes fest, aber undicht in das Deckelrohr eingeklemmt.

Der Apparat wird nun in folgender Weise gebraucht. Nachdem die Gefäſse am Rande

gleichmäſsig dünn eingetalgt worden sind und hinreichend lange im Beobachtungsraume

gestanden haben, um seine Temperatur anzunehmen, wird eine Flieſspapierrolle in das

Condensationsgefäſs gestellt, das Deckelpaar mit dem Manometerpaar aufgelegt, wobei

die Pipette sich in die Papierrolle senkt, und blos durch Gegenpressung der

abstehenden Ränder festgesetzt. Befürchtet man dabei den Apparat durch Berührung der

Gefäſswand erwärmt zu haben, so läſst man ihn jetzt noch mehrere Minuten stehen.

Darauf wird das Deckelrohr des leeren Gefäſses mit einem fest aufgedrückten

Glasplättchen geschlossen, die Wachsdecke der Pipette mit einer Nadel durchstochen

und dann die Rohrmündung mit einem anderen Glasplättchen sofort fest bedeckt. Das

Wasser tropft nun langsam auf die Korkscheibe der Papierrolle, so daſs letztere in 2

bis 3 Minuten völlig durchtränkt und damit auch die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist. Läſst man dem

Apparate dann noch einige Zeit, so zeigt sich unter Umständen eine geringe und

deshalb meist schwer nachzuweisende Nachwirkung im Steigen, wenn das eingefüllte

Wasser die herrschende Temperatur hatte. Diese Nachwirkung rührt daher, daſs die zur

Verdunstung nöthige Wärme dem feuchten Papier entzogen und dadurch eine geringe

Druckverminderung verursacht wird, die sich erst dann ausgleicht, wenn die

Temperatur im Innern wieder derjenigen der Umgebung gleich geworden ist.

Zum Schutz gegen Temperaturungleichheiten erhält der Apparat in einem mit abnehmbarem

Deckel versehenen leichten Holzkasten eine erhöhte Aufstellung. Etwa 8cm über der Standfläche wird ein Brettchen mit

runden Ausschnitten fest angebracht, deren Durchmesser demjenigen der Gefäſse und

deren Abstand dem der beiden Deckel gleich ist. Ein dritter Ausschnitt in dem

Brettchen gestattet die Durchführung des Manometers und hinter demselben die feste

Aufstellung eines Maſsstabes, an welchem die Druckdifferenz abzulesen ist. Zur

Ablesung des Manometers und eines daneben aufgestellten Thermometers wird aus der

Vorderwand des Kastens ein Streifen von hinreichender Länge und Breite

ausgeschnitten.

Aus dem Barometerstande ergibt sich nun der Druck durch folgende

Rechnung. Das freie Volumen des Condensationsgefäſses (abzüglich Pipette und

Korkscheibe) bis zur Manometerflüssigkeit, wenn dieselbe noch keinen

Höhenunterschied zeigt, sei V, das des andern Gefäſses

V' Cubikcentimeter. Bei der Absperrung sei der

Barometerstand b, der Dunstdruck ecm Quecksilber, die

Temperatur t, das specifische Gewicht des Rüböles im

Manometer s=0,925-\frac{t}{1500}, das des Quecksilbers

\sigma=13,6. Ferner betrage zur Zeit der Ablesung der

Höhenunterschied des Oeles im Manometer hcm, dessen Querschnitt gqc, die Temperatur T und der entsprechende Druck des gesättigten

Wasserdampfes Ecm;

dann ist der Druck in den Gefäſsen:

E+(b-e)\,\frac{V}{V+\frac{q\,h}{2}}\

\frac{1+\alpha\,T}{1+\alpha\,t}, bezieh.

b\,\frac{V'}{V'-\frac{q\,h}{2}}\

\frac{1+\alpha\,T}{1+\alpha\,t},

worin \alpha=0,003665. Hieraus ergibt sich die

Gleichung:

\frac{h\,s}{\sigma}=E+(b-e)\,\frac{V}{V+\frac{q\,h}{2}}\

\frac{1+\alpha\,T}{1+\alpha\,t}-b\,\frac{V'}{V'-\frac{q\,h}{2}}\

\frac{1+\alpha\,T}{1+\alpha\,t} oder

e=\frac{E-\frac{h\,s}{\sigma}-\frac{b\,q\,s}{2}\

\frac{V+V'}{\left(V+\frac{q\,h}{2}\right)\ \left(V'-\frac{q\,h}{2}\right)}\

\frac{1+\alpha\,T}{1+\alpha\,t}}{(1+\alpha\,T)\,:\,(1+\alpha\,t)}\,\left(1+\frac{q\,h}{2\,V}\right).

Bei den angegebenen Gröſsenverhältnissen darf der Factor

1+\frac{q\,h}{2\,V}, sowie der Factor

\frac{1+\alpha\,T}{1+\alpha\,t} des letzten kleinen Gliedes

in Dividenden weggelassen, \left(V+\frac{q\,h}{2}\right)\

\left(V'-\frac{q\,h}{2}\right) durch V\,\times\,V'

und (1+\alpha\,T)\,:\,(1+\alpha\,t) im Divisor durch

1+\alpha\,(T-t) ersetzt werden, so daſs

e=\frac{E-h\,c}{1+\alpha\,(T-t)}. Die Hilfsgröſse

c=\frac{s}{\sigma}+\frac{b\,q}{2}\ \frac{V+V'}{V\,V'} kann

für einen mittleren Barometerstand berechnet und als Constante des Apparates

angesehen werden, da selbst bei 3cm über oder

unter dem mittleren Barometerstande der aus dieser Annahme erwachsene Fehler von h noch nicht 1 Proc. betragen kann. Ob der Divisor

1+\alpha\,(T-t) zu berücksichtigen oder zu vernachlässigen

ist, läſst sich für den einzelnen Fall daraus beurtheilen, daſs eine

Temperaturänderung von T-t=2,75^\circ für e einen Fehler von 1 Proc. gibt.

Der Vorzug eines mit einem geschlossenen Räume in Verbindung

stehenden Manometers vor einem nach auſsen sich öffnenden liegt nach Matern, abgesehen von der Unabhängigkeit von

barometrischen Schwankungen, ganz besonders in dem zuverlässigen Verhalten gegen

Temperaturänderungen, welche am offenen Manometer eine Druckänderung von mehr als

0mm,25 für 0,10 verursachen, dagegen bei dem

in ein Gefäſs mündenden Manometer gar nicht einwirken, wenn man dem Apparate Zeit

zum Temperaturausgleich beider Gefäſse läſst. Bios auf die Gröſse von E hat hier eine Temperaturänderung Einfluſs, der aber

nur zu geringen Fehlern Veranlassung geben kann.

Werden die Messungen in einem Räume angestellt, in welchem die

Temperatur nicht wechselt, so kann man die Bedeckung des zweiten Gefäſses

unterlassen, den Apparat also mit offenem Manometer gebrauchen, wodurch die

Constante c=\frac{s}{\sigma}+\frac{b\,g}{2\,V} wird.

Derselbe Apparat, aber ohne Flieſspapierfüllung, läſst sich auch als

Absorptionshygrometer verwenden, wenn man statt Wasser concentrirte Schwefelsäure

eintropfen läſst.

Unter Beibehaltung der früheren Bezeichnungen ist dann der Druck

im Absorptionsgefäſse:

(b-e)\,\frac{V}{V-\frac{q\,h}{2}}\

\frac{1+\alpha\,T}{1+\alpha\,t},

im anderen Gefäſse:

b\,\frac{V}{V'+\frac{q\,h}{2}}\

\frac{1+\alpha\,T}{1+\alpha\,t},

woraus nach Anbringung der erwähnten Vereinfachungen

e=\frac{h\,c}{1+\alpha\,(T-t)} wird und bei Anwendung von

offenem Manometer:

e=\frac{b\,\alpha\,\frac{T-t}{1+\alpha\,t}+h\,\left(\frac{s}{\sigma}+\frac{b\,q}{2\,V}\right)}{1+\alpha\,(T-t)}.

Von diesen drei Apparaten ist der von Rüdorff als der

beste zu bezeichnen; doch wäre es wünschenswerth, wenn er gegen

Temperaturschwankungen geschützt würde. Weniger empfehlenswerth ist der Apparat von

Matern, da ein derartiger Cylinderverschluſs und

das Einführen von Filtrirpapier, welches leicht Feuchtigkeit abgeben oder ansaugen

kann, noch bevor das Gefäſs geschlossen wurde, nicht unbedenklich ist. Der Apparat

von A. v. Hasselt ist schwerfällig, sein Oelschutz des

Gummischlauches völlig überflüssig, sobald nur gutes Gummi verwendet wird. Der durch

das bewegliche Manometer erreichte Vortheil des gleichbleibenden Volumens wird

reichlich aufgewogen durch die Unmöglichkeit, in dem Gläschen i Luft von

gleicher Spannung einzuschlieſsen, wie die im Apparat befindliche, sowie durch das

Wechseln des Manometers. Zum Füllen des Manometers zieht Referent übrigens das bei

etwa 250° siedende Erdöl vor, welches völlig unempfindlich gegen Feuchtigkeit ist,

nicht verharzt und sich weit genauer einstellt als Baumöl und Rüböl. (Vgl. Ferd. Fischer: Chemische Technologie der Brennstoffe.

Braunschweig 1880. Friedr. Vieweg und Sohn.)

Tafeln