| Titel: | Differential-Dickenmesser; von Max Grossmann in Dresden. |

| Fundstelle: | Band 236, Jahrgang 1880, S. 105 |

| Download: | XML |

Differential-Dickenmesser; von Max Groſsmann in

Dresden.

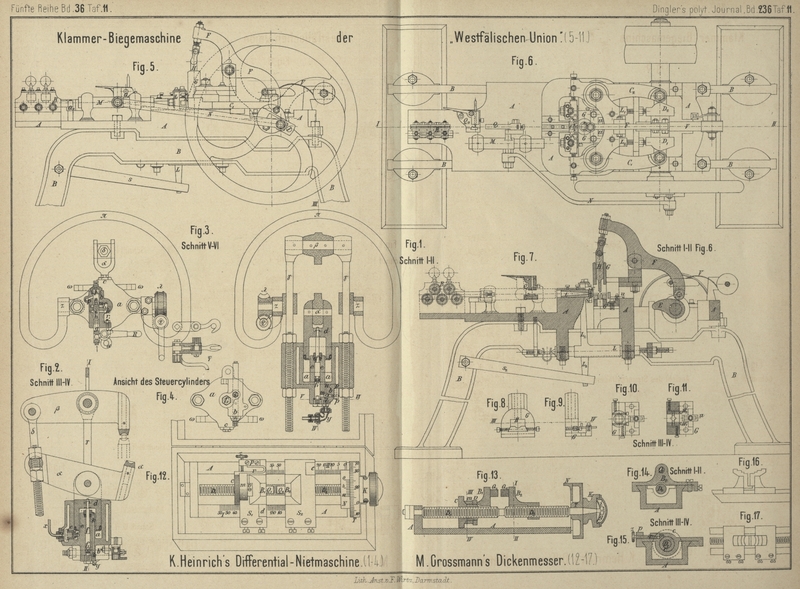

Mit Abbildungen auf Tafel 11.

M. Groſsmann's Differential-Dickenmesser.

Der in Fig. 12 bis 17 Taf. 11

dargestellte Dickenmesser beruht auf der Anwendung der Differentialschraube mit 0,9

und 1mm Steigung.

In den Skizzen ist dieselbe mit D1 und D2 bezeichnet; D1 hat eine Steigung von genau 1mm und D2 eine solche von 0mm,9; die Differenz der beiden Gewinde beträgt mithin für den Umgang genau

0mm,1; ferner sind S1 und S2 Schlitten, welche durch die Schraube D1D2 auf dem Prisma A

bewegt werden; dieselben tragen die beiden Ansätze B1, und B2

, an denen die Stücke Q1 und Q2 befestigt sind. Letztere bestehen aus gehärtetem

Stahl und sind auf den einander zugekehrten Flächen genau eben und parallel

geschliffen. Die Mutter in S1 ist, wie Schnitt Fig. 14

zeigt, aus zwei Theilen, indem das Gewinde zu ⅔ in dem Schlitten S2 und zu ⅔ in einem

daran geschraubten Bügel sich befindet; in S1 dagegen ist die Mutter c – um das Instrument auch zum Messen gröſserer Dicken zu benutzen –

beweglich und folgendermaſsen angeordnet. Die Mutter c

ist, wie Schnitt Fig. 15

zeigt, mittels Conus und Hals in einem an den Schlitten S1 angegossenen Ansatz gelagert und hat

auf dem Ende des Halses ein kurzes Gewinde, über welches der Ring v geschraubt ist, der sich gegen die Verstärkung m des Schlittens S1 anlegt. Da die Mutter c ihrer ganzen Länge nach aufgeschnitten ist, so dient dieser Ring

zugleich zur Vermeidung des todten Ganges, indem er die Mutter in den Conus

hineinzieht und so zusammendrückt. Auf ihrem gröſsten Umfange ist die Mutter c ränderirt und mit einem keilförmigen Ausschnitte

versehen, welcher mit einem gleichen in der Verstärkung m (Fig. 15)

genau übereinstimmt. In diese beiden Einschnitte legt sich das denselben

entsprechend geformte Ende der Feder r; letztere ist

mit dem am Schlitten S1

aufgeschraubten Stücke p verbunden und so gebogen, daſs

ihr keilförmiges Ende durch die Schraube z vorgeschoben

werden kann.

Auf dem vorderen Halse der Schraube D1

D2 sitzt die mit einer

Centesimaltheilung versehene Trommel T fest, welcher

der an der vorderen Fläche des Prismas A angeschraubte

Nonius N gegenüber steht. Vor der Trommel T sitzt der Reibungskopf K, welcher sich auf dem conischen Ende des Halses der Schraube, sowie an der

Trommel reibt und dadurch wie bei den gewöhnlichen Dickenmessern die Schraube

bewegt. Der Betrag der Reibung wird durch die Feder g

mittels der Schraube i regulirt. An ihrem hinteren Ende

ist die Schraube D1

D2 mittels Zapfen

leicht beweglich gelagert und durch Gegenmuttern am todten Gang verhindert. Auf der

oberen Fläche des Prismas befinden sich die Theilungen I und H, welche dazu dienen, das Zählen der

Schraubengänge beim Messen zu vermeiden und die gemessene Dicke in Zehntelmillimeter angeben. Da

nun beide Gewinde der Schraube D1

D2 rechtsgängige sind,

so wird der Schlitten S1 bei jedem Umgange der Schraube um genau 1mm und S2 um

0mm,9 nach gleicher Richtung verschoben, beide

Schlitten werden also um die Differenz der zurückgelegten Wege einander genähert

oder entfernt, je nachdem man die Schraube nach rechts oder links dreht; sie werden

sich also, wenn die Differentialschraube 50 Umdrehungen gemacht hat, um 5mm nähern oder von einander entfernen. – An Stelle

der Stücke Q1, Q2 können, wenn die

Instrumente ausschlieſslich zum Messen bestimmter Gegenstände dienen sollen, solche

von einer diesen entsprechenden Form Fig. 16 und

17 angebracht werden, z.B. beim Messen von Münzen, um sie von den

gefälschten oder abgenutzten unterscheiden zu können u. dgl. m.; bei diesen wie auch

bei Instrumenten, welche bis zu höchstens 6mm

gröſste Entfernung zwischen den Stücken Q1, Q2 erfordern, wie z.B. Papierdickenmesser, fällt dann

auch die bewegliche Mutter c weg.

Das Messen geschieht nun auf folgende Weise. Man dreht die Schraube z zurück und löst hiermit die Arretirung, welche durch

das keilförmige Ende der Feder r zwischen Mutter und

Schlitten bewirkt wurde, dreht die Mutter c durch

Rollen mit dem Finger auf den ränderirten Theile derselben, je nachdem es der zu

messende Körper erfordert, vor oder zurück, wodurch die Schlitten sich nähern oder

entfernen, bis der zu messende Körper eingebracht werden kann, arretirt wieder,

indem man das keilförmige Ende der Feder r mit Hilfe

der Schraube z in die beiden Einschnitte drückt, bringt

den zu messenden Körper ein und dreht am Kopfe K, bis

derselbe auf seiner Achse gleitet. Zeigt hierbei Theilung I vom Nullpunkte der Theilung bis zur Kante d

42 und Theilung H vom Nullpunkte bis zur Kante e 14 Theilstriche frei, so ist die Dicke des dazwischen

befindlichen Körpers = 42 – 14 + 1,4 = 29mm,4.

Zeigt hierbei die getheilte Trommel T mit Hilfe des

Nonius z.B. 83,4, so ist die Dicke des gemessenen Körpers = 29mm,4834. Zu beachten ist dabei, daſs beim

Einstellen einige Theilstriche, etwa 10, auf der Theilung H freibleiben; denn beide Schlitten bewegen sich beim eigentlichen Messen,

indem sie sich einander nähern, nach dem Nullpunkte ihrer Theilungen.

Selbstverständlich ist ein Nachstellen der Mutter c nur

dann nöthig, wenn die Differenz zwischen dem vorher gemessenen Körper mit dem zu

messenden Körper 5mm übersteigt.

Das Instrument ist in einem Kästchen befestigt, in welchem es auch beim Arbeiten mit

demselben verbleibt; der Kopf K ragt aus der Seitenwand

hervor und das Prisma ist bei geöffnetem Deckel bis zu seiner oberen Fläche frei.

Das Metall des Prismas sowie des Kopfes K ist harte und

das der Schlitten weiche Bronze. Der Preis eines Instrumentes beträgt bei 50mm Spannweite 36 M., bei 6mm Spannweite 27 M.

Tafeln