| Titel: | Gustav Horn's Rotations-Druckmaschine. |

| Autor: | A. L. |

| Fundstelle: | Band 236, Jahrgang 1880, S. 108 |

| Download: | XML |

Gustav Horn's

Rotations-Druckmaschine.

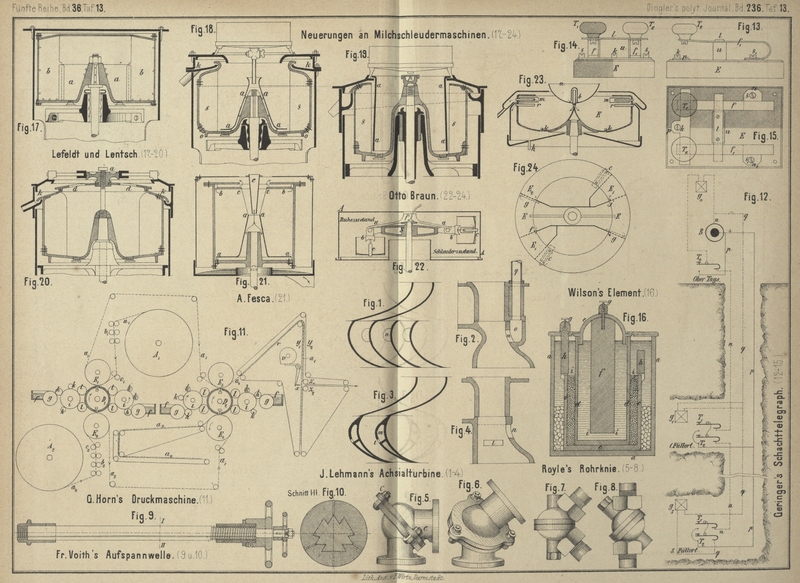

Mit einer Abbildung auf Tafel 13.

G. Horn's Rotationsdruckmaschine.

Die bereits erreichte staunenswerthe Leistungsfähigkeit der Rotationsdruckmaschinen,

mit welchen im Durchschnitt stündlich 12000 bis 15000 Bogen auf beiden Seiten

bedruckt werden können, spornt zu immer weiteren Versuchen an, die Leistung noch

weiter zu erhöhen. Durch Vergröſserung der Arbeitsgeschwindigkeit ist dies kaum

möglich; diese hat anscheinend bereits die obere Grenze erreicht. Es müssen also

andere Wege aufgesucht werden.

Ein Amerikaner – wenn Referent nicht irrt, der bekannte Erbauer von

Druckereimaschinen, Hoe – hat eine

Rotationsdruckmaschine von doppelter Arbeitsbreite gebaut, auf deren Formcylindern

zwei Sätze von Stereotypplatten Platz finden, die zwei neben einander laufende

Papierbahnen bedrucken, wodurch natürlich die Lieferung in der Stunde ohne Erhöhung

der Geschwindigkeit verdoppelt ist. Auf einem genialeren Wege sucht Gustav

Hörn in Berlin (* D. R. P. Nr. 5979 vom 7. Januar 1879) dasselbe Ziel zu erreichen. Horn gibt der Maschine einfache Breite, legt aber jeden

Formcylinder zwischen zwei Druckcylinder und führt zwei Papierbahnen so zu, daſs

jeder Formcylinder gleichzeitig an zwei im Durchmesser gegenüber liegenden Stellen

druckt. Hiernach ist jeder Formcylinder auch mit zwei Farbwerken zu versehen.

Die Fig. 11 Taf. 13 gibt eine schematische Skizze der Rotationsmaschine. Bei

A1 und A2 liegen die beiden Papierrollen; die obere ist auf einem Wagen

untergebracht, welcher sich von der Seite hineinschieben läſst. Die Papierbahnen a1 und a2 passiren zunächst

die Dampffeuchtapparate b1 und b2,

gelangen dann unter die Glätt- und Einführwalzen c1 und c2 und von da nach dem Formcylinder D1, auf welchem die

Stereotypplatten für die Vorderseite des Bogens befestigt sind. Die Bahn a2 erhält zwischen D1 und dem

Druckcylinder E1, die

Bahn a2 zwischen D1 und E2 den Schöndruck.

Beide Papierbahnen wandern hierauf dem zweiten Formcylinder D2 zu. a1 erfährt zwischen D2 und E3, a2 zwischen D2 und E4 Widerdruck. Der Cylinder D2 enthält auch die Vorrichtungen zum

Durchlochen der Bögen, deren vollständige Trennung innerhalb der sich

anschlieſsenden Bandleitungen ungefähr an der durch r

bezeichneten Stelle durch rotirende Arme erfolgt. Die Bandleitungen übernehmen die

weitere Führung der Bögen nach den Falzapparaten, welch letztere in der Skizze nur

angedeutet sind. Bei x liegt ein Falzer, bewegt durch

den Daumen der Scheibe v, welcher den durch die

endlosen Bänder y1 und

y2 getragenen Bogen

einknickt und zwischen die Walzen z1 und z2 schiebt.

Die vier Farbwerke zeigen ganz gleichen Bau. Die Farbkasten, gespeist durch Pumpen,

sind mit f, die Ductorwalzen mit g bezeichnet. Von diesen nehmen die Leckwalzen h die Schwärze ab und übertragen sie auf die Nackt-

oder Verreibwalzen i, denen ein gleichmäſsiger

Farbeüberzug durch die Reiber k, die neben der

rotirenden eine rasche hin und her gehende Bewegung in der Achsenrichtung erhalten,

gegeben wird. Die Walzen l übertragen, die Farbe auf

die Formcylinder; jeder derselben ist von vier Auftragwalzen umgeben. Die beiden

auſsen liegenden Farbwerke sind auf besonderen Supporten angebracht, damit sie sich

leicht von den Formcylindern abrücken lassen. Es wird dadurch das Aufbringen und

Lösen der Clichés wesentlich erleichtert.

Nach einer Notiz im Journal für Buchdrucker, 1879 Nr. 36

erhofft der Erfinder, die Maschine, deren Bau der Fabrik von C. Hummel in Berlin übertragen ist, unter Benutzung nur einer Papierbahn,

aber aller vier Farbwerke, auch für Illustrationsdruck verwenden zu können.

A.

L.

Tafeln