| Titel: | Fünfwelliger Frictionskalander; von Adolf Werner. |

| Autor: | Adolf Werner |

| Fundstelle: | Band 236, Jahrgang 1880, S. 109 |

| Download: | XML |

Fünfwelliger Frictionskalander; von Adolf

Werner.

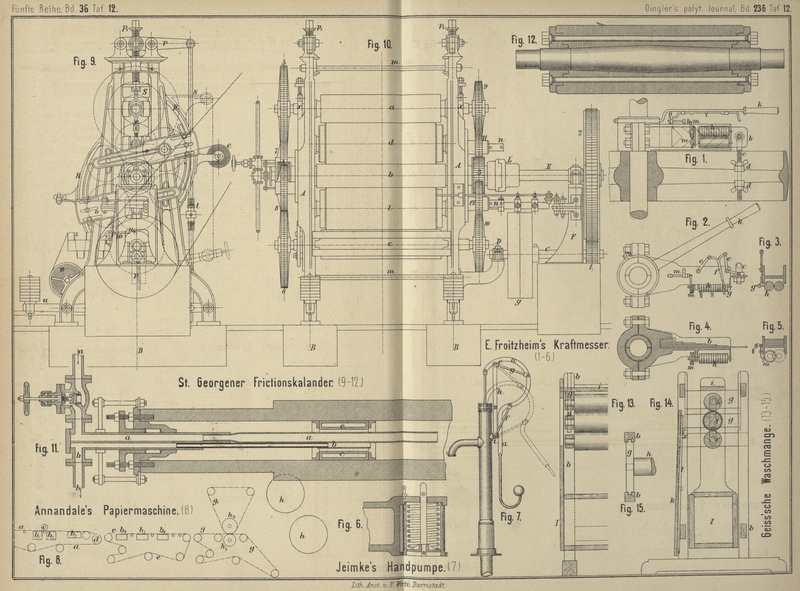

Mit Abbildungen auf Tafel 12.

A. Werner, über den 5 welligen Fünfwelliger Frictionskalander von

St. Georgen.

Das Kalandersystem der bekannten Maschinenfabrik St.

Georgen bei St. Gallen in der Schweiz hat in letzter Zeit solche

Vervollkommnungen erhalten, daſs eine nähere Darstellung derselben wohl

gerechtfertigt ist. Der

wesentlichste Fortschritt wurde erzielt durch die Umgestaltung der bisherigen 3

welligen Kalander in einen solchen mit 5 Wellen; doch läſst sich letzterer

jederzeit, wo der Platz beschränkt ist, auch als 3 welliger Kalander benutzen, so

daſs die Maschine je nach der Art des zuzurichtenden Stoffes zwei Systeme darstellt,

welche beliebig zur Anwendung gebracht werden können.

Der Hauptzweck eines Kalanders ist, der Waare den höchst möglichen Glanz zu geben,

und diese Aufgabe erfüllt die vorliegende Maschine voll und ganz. Während bei den 3

welligen Frictionskalandern nur die untere eiserne Walze wirkt, findet die Reibung

bei den 5 welligen Kalandern an der oberen und unteren eisernen Walze statt. Jedoch

darf dies nicht so aufgefaſst werden, daſs blos in der obersten und untersten Fuge

ein Schleifen der Walzen auf dem Gewebe stattfindet; es erfolgt dies vielmehr in

allen Fugen wegen der den Papierwalzen mitgetheilten Umfangsgeschwindigkeit, welche

die Mitte zwischen derjenigen der anderen Walzen einhält. Durch dieses Schleifen,

verbunden mit dem groſsen Druck, welcher durch die starke Hebelübersetzung erzielt

wird, sowie durch die mit Dampf geheizte Hartguſswalze und deren groſse Glätte

erreicht man auf dem Gewebe den höchsten Glanz.

In neuerer Zeit, wo in jeder Anlage Dampferzeuger vorhanden sind, wendet man zum

Heizen der Glättwalze mit Vortheil nur Dampf an; das alte Verfahren, nämlich das

Heizen mit Glührollen, ist zu zeitraubend und für eine längere Brauchbarkeit der

Papierwalzen gefährlich, indem bei der erzielbaren hohen, aber nie constanten

Temperatur der Heizwalze die Oberfläche der Papierwelle in kurzer Zeit sich so

verändert, daſs eine Reparatur, d.h. mehrmaliges Abdrehen, häufig wiederholt werden

muſs, somit die Dauer einer solchen Walze höchstens 5 bis 8 Jahre beträgt, während

die Kartonwalzen bei Dampf geheizten Cylindern an 15 bis 20 Jahre gut aushalten,

trotzdem bei letzterer Einrichtung ein stärkerer Druck angewendet werden muſs.

Erfahrungsgemäſs kann man sagen, daſs ein gröſserer Druck, verbunden mit niedriger

Temperatur, zur Erzeugung eines hohen Glanzes stets einem geringeren Druck mit

höherer Temperatur vorzuziehen ist.

Der Kalander dient also zum Glätten der Waare und zum Ertheilen hohen Glanzes; er

besteht hier aus 2 Papierwalzen, 1 Hartguſs-Heizcylinder und 2 Hartguſswalzen, die

in starken Schilden A (Fig. 9 und

10 Taf. 12) gelagert sind, welche durch 4 Querstangen m verbunden und auf den Quadern B fundamentirt werden. Die Antriebscheiben g

sitzen auf der im Bock D und F gelagerten Welle C. Vom Getriebe 1 geht die

Bewegung auf das Holzkammrad 2 der Welle E über, mit welcher die Heizwelle b durch die Kupplung L

verbunden ist. Auf der Heizwelle steckt rechts das Rad 3, links das Rad 4; auf letzterer Seite

befinden sich noch die Reibungsräder 5, 6 und die

Zwischenräder 7, 8, dagegen auf der rechten Seite

die Reibungsräder 9, 10 und die auf den Bolzen n ausrückbaren Zwischenräder 11, 12. Der Kalander ist also mit doppeltem Reibungsvorgelege versehen.

Dies hat den Zweck, die Waare je nach ihrer Beschaffenheit durch die Walzen stärker

oder schwächer zu glätten. Die Bolzen n sitzen an den

Scheren o, welche sich in den Schleifen R der Schilde A bewegen

lassen. Diese Vorrichtung ist sehr zweckmäſsig, indem sie bei etwaiger Veränderung

der Walzendurchmesser ein richtiges Wiedereingreifen der Räderpaare ermöglicht.

Die Schrauben p und p1 sind Stell- und Druckschrauben; p dient zum richtigen Einstellen der Walzen, p1 wirkt durch eine im

Hebel r befindliche Mutter auf das Schublager S bezieh. auf die Walzen. Die Zugstangen s sind bei t mit rechts-

und linksgängigen Muttern versehen und unten an den Belastungshebeln w angelenkt; wenn also die Hebel v unterstützt und die Muttern t nach rechts gedreht werden, so lassen sich die Hebel r aufwärts bewegen und die Walzen a, d und b können mittels

der Hebevorrichtungen x ein wenig gehoben werden. Eine

Vorrichtung zum Heben der Walzen sollte an keinem Kalander fehlen, da nach Gebrauch

die Walzen zu besserer Erhaltung stets gelüftet werden müssen. Wenn der Stillstand

in der Arbeit etwas längere Zeit dauert, ist es wohl leicht einzusehen, daſs bei

dicht eingestellten Walzen letztere durch ihre eigene Schwere bald eine Abplattung

der Papierwalzen hervorrufen und so unbedingt nachtheilig auf das Gewebe einwirken

müſsten.

Die Waare wickelt sich bei v ab, geht über die

Streckstäbe z und den Ausbreiter z1 und läuft bei u1 ein, geht um die

Walzen l und b herum und

wickelt sich auf Kaule e auf; letztere ist mit einer

Schaltvorrichtung in Verbindung, so daſs der Trieb der Kaule unabhängig von dem Gang

des Kalanders gemacht werden kann.

Die Heizwelle mit Heizvorrichtung ist in Fig. 11

Taf. 12 näher veranschaulicht; durch das Rohr a strömt

der Dampf ein und durch b wird das sich bildende

Niederschlagswasser mit Hilfe der Vorrichtung c aus der

Welle geschöpft. Fig. 12

endlich zeigt eine Papierwelle; dieselbe besitzt eine vor Durchbiegung schützende

starke Schmiedeisenwelle, welche zum besseren Anpassen der Papierscheiben in der

Mitte dicker gehalten ist. Als eine sehr praktische Einrichtung an diesem Kalander

ist hervorzuheben, daſs eine Seite der Schildwand theilbar ist, so daſs beim

Montiren die Walzen erst nach Aufstellung der Schilde eingebracht werden können; bei

etwaiger Reparatur kann man, ohne das schwere Schild wegzunehmen, die Walzen gut und

leicht herausnehmen; damit ist auch jede Gefahr beseitigt, die alten Lager der

Walzen zu verlieren.

Zur Bedienung des Kalanders ist ein Mann nöthig, jedoch zur Einführung der Waare zwei

Mann. Der eine legt die Waare um die Streckstäbe und Breithalter auf das Deckbrett w, schiebt den Stoff nach den Walzen hin, bis er von

denselben erfaſst und mitgenommen wird. Dieses Deckbrett hat sich zum Einbringen der

Waare sehr vortheilhaft erwiesen und verhütet die früher leicht vorgekommenen

Unglücksfälle. Der andere Arbeiter fängt die Waare an der entgegengesetzten Seite

auf und zieht sie über die Wickelkaule e.

Der Kalander kann, wie punktirt angezeigt, auch zur über einander laufenden

Kalandrirung benutzt werden.

Das Gewicht der ganzen Maschine beträgt etwa 9000k.

Hier anschlieſsend möge noch durch ein numerisches Beispiel

gezeigt werden, welch auſserordentlich groſser Druck auf das Gewebe horvorgebracht

werden kann.

Bei dem beschriebenen Kalander ist das obere Hebelverhältniſs 1 :

3, das untere 1 : 13, also im Ganzen 39 fach. Nehmen wir an, es werden auf jeden

Hebel u 100k

gesteckt, so ist der Druck auf jeden oberen Zapfen 100 × 39 = 3900k; das hier in Betracht kommende Gewicht der

Walzen und Hebel beträgt 3000k, mithin der in

Rechnung kommende Gesammtdruck 7800 + 3000 = 10 800k. Rechnet man nun eine Auflagefläche von 125cm Länge und 0cm,4 Breite, so ergibt

sich eine Druckfläche von 50qc, also ein Druck von

10 800 : 50 = 216k auf 1qc.

Tafeln