| Titel: | Geringer's Schachttelegraph. |

| Fundstelle: | Band 236, Jahrgang 1880, S. 121 |

| Download: | XML |

Geringer's Schachttelegraph.

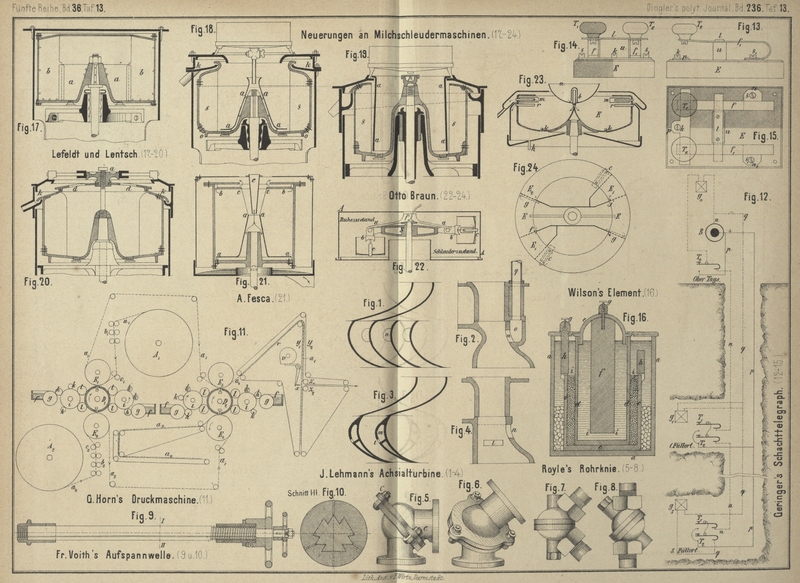

Mit Abbildungen auf Tafel 13.

Geringer's Schachttelegraph.

Nach einem in der Oesterreichischen Zeitschrift für Berg- und

Hüttenwesen, 1879 S. 585 im Auszuge mitgetheilten Vortrage des

Bergingenieurs H. Schrott hat der k. k.

Telegraphenamtsleiter Geringer in Mährisch-Ostrau für

die Gruben der Kaiser Ferdinands-Nordbahn eine Telegraphenanlage entworfen, mittels

deren Signale gegeben werden können: 1) Von jedem Füllorte zum Maschinenwärter ober

Tags, 2) von über Tags in alle Füllorte, 3) von den Füllorten unter einander.

In Fig. 12 Taf. 13 ist die schematische Zeichnung der Anordnung eines

solchen Schachttelegraphen für einen Schacht mit 5 Füllorten ersichtlich, von denen

jedoch der 2., 3. und 4. nicht mit gezeichnet sind, weil sie mit dem ersten

vollständig übereinstimmen. In derselben bezeichnen B

die ober Tags befindliche elektrische Batterie aus Leclanché-Elementen, g0 den Signalapparat

(Klingelwerk, mit Selbstunterbrechung) ober Tags beim Maschinenwärter, g1 bis g5 die Klingelwerke in

den Füllorten, T0 den

Taster ober Tags, T1,

T2 die Doppeltaster in

den FüllortenAnstatt T0 und

aller dieser Doppeltaster lieſsen sich auch gewöhnliche Morsetaster

verwenden.D. Ref., endlich p, n,

q die drei Leitungen, bestehend aus mittels Kautschuk isolirtem

Knpferdraht.

Die Doppeltaster T1 und

T2 (Fig. 13 bis

15) sind derart construirt, daſs dieselben gleichzeitig die Fortsetzung

des Leitungsdrahtes n bilden. Die aus 1mm,5 starkem Messingblech (Federmessing)

hergestellten Federn f und f1 sind mit einem Ende an ein

Eichenbrettchen E befestigt und mit je einem ebenso

starken Messingblättchen verbunden, in welchem die zur Einschaltung des

Leitungsdrahtes n bestimmten Schrauben s und s1 sitzen. Am anderen Ende der Federn f, f1 sind die

Holzknöpfe T1 und T2 mittels

Messingschrauben befestigt, deren Köpfe gleichzeitig die Contactpunkte der beiden

Tastenfedern bilden. Vermöge der Federkraft lehnen sich die beiden Tasterfedern f, f1 an die

Messingblech-Querschiene l fest an, welche an einem

Holzuntersatze u befestigt ist. Es sind also die beiden

Tasterfedern f und f1 durch die Querschiene l mit einander stets in Verbindung und dadurch kann der elektrische Strom

z.B. von n (Fig. 15)

durch die Feder f, die Querschiene l in die Feder f1 und von da in die Leitung n1 übergehen. Es ist sonach ein solcher

Doppeltaster T1, T2 (ebenso T0) auch als

Fortsetzung des Leitungsdrahtes n anzusehen. Unter den

Holzköpfen, bezieh. unter den beiden Contactpunkten der Taster, ist ein

Messingblechstreifen an das Brettchen befestigt, in welchem die zur Einschaltung des

Leitungsdrahtes p bestimmte Schraube k sitzt.

Zum Unterschiede ist die Hälfte jedes solchen Doppeltasters schwarz, die andere weiſs

angestrichen, indem der Taster T1 zum Signalisiren hinauf, d. i. ober Tags, dagegen

der Taster T2 zum

Signalisiren zu den Füllörtern bestimmt ist.

Wird nun der Taster T1

oder T2 niedergedrückt,

so wird hierdurch die Verbindung mit dem zweiten Taster aufgehoben, weil durch das

Niederdrücken die Feder f (oder f1) von der Querschiene l entfernt und die metallische Verbindung der Leitung

p mit der Leitung n

hergestellt wird.

Die Contactfläche p (Fig. 15)

ist der Deutlichkeit halber in der schematischen Zeichnung (Fig. 12)

bei den Tastern T1, T2 durch zwei mit einer

Bogenlinie verbundene Punkte dargestellt, die Querschiene l hingegen durch zwei mit einer krummen Linie verbundene kleine Kreise

bezeichnet.

Wie aus Fig. 12 zu

ersehen, geht ein Leitungsdraht p vom positiven Pol der

Batterie B im Ganzen bis zum 5. Füllort hinab, von

demselben sind einzelne Drähte in die Füllorte gezogen, welche dort (sowie auch bei

dem Obertagstaster T0)

in die Taster mit der Schraube k (Fig. 15)

eingeschaltet werden. Der zweite Draht n geht vom

negativen Pol der Batterie B über das Klingelwerk g0, verbindet den

Obertagstaster T0 mit

allen Tastern der vier Füllorte und endigt bei dem oberen Taster T1 am fünften Füllorte.

Der dritte Draht q geht vom negativen Pol der Batterie

B durch alle Klingelwerke der fünf Füllorte und ist

mit seinem Ende in den unteren Taster T2 am fünften Füllort eingeschaltet.

Dieser Schachttelegraph ist für Arbeitsstrom eingerichtet, d.h. der elektrische Strom

gelangt erst dann in die Leitung und Apparate, wenn die Taster zum Zwecke der

Signalisirung niedergedrückt werden.

Der Stromgang beim Signalisiren ist folgender: Wird auf irgend welchem Füllorte der

obere Taster T1

niedergedrückt, so geht der positive Strom aus der Leitung p durch die Tastenfeder des niedergedrückten Tasters in die Leitung n, passirt die übrigen (höher liegenden) Taster als

Fortsetzung der Leitung n und geht durch den

obertägigen Signalapparat g0 zum negativen Pol der Batterie über. So lange nun dieser Taster

niedergedrückt gehalten wird, klingelt die Obertagsglocke g0 fort. Wird der Taster losgelassen und

kehrt er durch seine Federkraft in die frühere Lage zurück, so wird auch der Strom

unterbrochen und die Obertagsglocke g0 hört auf zu klingeln. Auf diese Art signalisirt

man von jedem Füllorte zu dem Maschinenwärter ober Tags.

Wird nun der Obertagstaster T0 niedergedrückt, so geht der positive Strom durch die Tasterfeder in die

Leitung n, passirt alle Taster der Füllorte (als

Fortsetzung der Leitung n), geht bei dem unteren Taster

T2 am fünften

Füllort in die Leitung q, in welche die Klingelwerke aller fünf Füllorte

eingeschaltet sind, und gelangt endlich zum negativen Pol der Batterie B. Wie lange der Obertagstaster T0 niedergedrückt bleibt, so lange tönen

die Klingelwerke auf allen Füllorten, wodurch also von über Tags in alle Füllorte

signalisirt werden kann.

Wird endlich an irgend einem Füllorte der untere Taster T2 niedergedrückt, so geht der positive

Strom aus der Leitung p durch die niedergedrückte

Tasterfeder in die Leitung n und gelangt im fünften

Füllort aus dem unteren Taster T2 in die Leitung q,

passirt die Klingelwerke auf allen Füllorten und geht endlich zum negativen Pole der

Batterie; deshalb werden die Klingel werke in allen Füllorten so lange klingeln, wie

lange jener Taster niedergedrückt bleibt, und auf diese Weise können die Füllorte

unter einander signalisiren.

Bei dem Signalisiren von ober Tags und von den einzelnen Füllorten unter einander

werden die gegebenen Signale auf allen fünf Füllorten gehört, ober Tags jedoch

nicht. Bei dem Signalisiren von irgend welchem Füllorte hinauf zum Maschinenwärter

werden jedoch die Signale nur ober Tags gehört, in den Füllorten nicht.

Die Taster sind frei und nicht verschlossen, was jedoch selbst in sehr nassen

Füllorten nicht schadet, weil ein solcher Taster selbst dann wirkt, wenn er ganz in

Wasser eintaucht, wie dies an dem Modell erprobt wurde. Die Contactpunkte der Taster

bleiben durch die beim Niederdrücken unvermeidliche Reibung stets blank und

metallisch rein und können im gegebenen Falle leicht mit einer Feile oder Glaspapier

gereinigt werden.

Die Kautschuk-Kupferdrähte können selbst in sehr nassen Schächten als Leitungen

verwendet werden und haben den Vortheil einer leichteren Untersuchung bei

allfälligen Störungen. Zum Schutz der Leitungsdrähte vor den in den Schacht

herabfallenden Gegenständen ist es vortheilhaft, die Drähte in die ausgehobelten

Nuthen einer Dachlatte zu befestigen und diese Latten im Schachte fest zu nageln,

weil die in den Nuthen der Latten vertieft befestigten Drähte vor den herabfallenden

Gegenständen hinreichend gesichert und dennoch sichtbar bleiben, wodurch eine

Untersuchung der Drähte erleichtert wird.

Die Kosten eines solchen Schachttelegraphen für einen 300m tiefen Schacht mit fünf Füllorten summiren sich

aus nachfolgenden Posten, und zwar nach den Preisen der Telegraphenbau-Anstalt von

B. Egger in Wien, V. Kleine Neugasse Nr. 23:

3 ×

300 = 900m Kautschukdraht zu 18 kr. ö.

W.

162 fl.

100m umsponnener Kupferdraht für die Leitungen ober Tags zu 6

kr.

6

20

Stück

Leclanché-Elemente sammt Salmiak

zu 1 fl. 50 kr.

30

1

„

Signalglocke

(Klingelwerk Nr. 5) für ober

Tags

16

5

„

„

für die Grube zu 18 fl.

90

6 Taster zu 2 fl.

12

Einbau sammt Nägeln, Latten,

Fracht u. dgl.

84

––––––––––––

Gesammtkosten

400 fl.

Ein Schachttelegraph nach dieser vorbeschriebenen Anordnung ist bereits am

Hermenegildschachte der Kaiser Ferdinands-Nordbahn in Polnisch-Ostrau eingebaut.

Eine ebenso gelungene andere Anordnung eines Schachttelegraphen, welche von Geringer entworfen wurde, ist in unserer Quelle

abgebildet. In derselben ist der Draht p durch

Benutzung einer Erdleitung entbehrlich gemacht. Dazu ist der positive Batteriepol

(sammt dem Contacte in T0) über Tage an Erde gelegt und in allen Füllorten die Schraube k gleichfalls zur Erde abgeleitet worden. Die

Erdleitung wird hergestellt, indem man den Kupferdraht oder blanken, 3 bis 5mm starken Eisendraht an ein Stück Eisen umwindet,

verpickt und in stets feuchte Erde vergräbt; in der Grube hingegen befestigt man den

Draht an die Eisenplatten oder Schienen des Füllortes, oder aber führt denselben an

irgend eine feuchte Stelle in der Nähe des Füllortes, wo man ihn irgendwie mit dem

feuchten Gestein in Contact bringt.

Tafeln