| Titel: | Aus dem Berichte der englischen Sodafabriks-Inspection; von G. Lunge. |

| Autor: | Georg Lunge [GND] |

| Fundstelle: | Band 236, Jahrgang 1880, S. 131 |

| Download: | XML |

Aus dem Berichte der englischen

Sodafabriks-Inspection; von G. Lunge.

(Schluſs des Berichtes S. 54 dieses

Bandes.)

Mit Abbildungen auf Tafel 14.

Lunge, über den Bericht der englischen

Sodafabriks-Inspection.

Groſse Aufmerksamkeit hat Smith dem

Schwefelwasserstoff gewidmet. Er glaubt bestimmt,

daſs dieses Gas nie vollständig vermieden werden könne, so lange das jetzige

Leblanc'sche Sodaverfahren existirt. Das Ammoniak-Sodaverfahren mache Fortschritte;

wenn es durch eine groſse Entdeckung einmal gelingen sollte, Ammoniak aus dem

Stickstoff der Luft und dem Wasserstoff des Wassers zu machen, so werde das

Ammoniakverfahren gewiſs das alte verdrängen; aber diese Zeit scheine nicht nahe

bevorzustehen. Auſserdem müsse man auch dann noch immer die Darstellung des Chlores

berücksichtigen, welches jetzt eine „ungeschickte“ Fabrikation sei, auch noch

nach den Erfindungen von Weldon und Deacon.

Ich kann diesen Ausführungen von Smith nicht ganz

beistimmen. Allerdings kann man es Jemandem, welcher in dem groſsen

Sodafabrikations-Districte von Süd-Lancashire wohnt, nicht verdenken, wenn er an der

Möglichkeit verzweifelt, bei dem Leblanc-Verfahren ohne Entweichen von

Schwefelwasserstoff auszukommen; denn von den dort entstehenden Auslaugerückständen

wird wohl lange noch nicht der zehnte Theil einem Entschweflungverfahren

unterworfen, und auch bei diesem selbst (dem Mond'schen) ist ein Entweichen von Schwefelwasserstoff, sowohl während der

Oxydation als bei der Zersetzung der Laugen mit Säure, nicht immer zu vermeiden.

Daſs es aber in der That möglich ist, ohne Entweichen

von Schwefelwasserstoff auszukommen, zeigt das Schaffner-Helbig'sche Verfahren der Behandlung der Sodarückstände, selbst

wenn dieses erst noch weiterer Verbesserungen bedürfen sollte, um sich allgemeiner

einführen zu können. Was ferner die Verdrängung des Leblanc-Verfahren durch das

Ammoniakverfahren betrifft, so hängt dieses durchaus nicht allein von der Frage der

Ammoniakbeschaffung, sondern wohl noch mehr von derjenigen der Salzsäure und des

Chlores ab. Bis jetzt scheint es nicht, als ob man diese Körper bei dem

Ammoniakverfahren bequem und billig genug aus dem Chlorcalcium erhalten könnte, und die Magnesia, obwohl

oft als Ersatz des Chlorcalciums vorgeschlagen, ist bis jetzt nie ernstlich versucht

worden. Sollte die Salzsäure- und Ammoniakfrage für das Ammoniakverfahren einmal

gelöst werden, was eben noch nicht in Aussicht steht, so würde es natürlich, falls

nicht inzwischen ein anderes noch günstigeres auftritt, das Leblanc-Verfahren so gut

wie ganz verdrängen müssen, und die Schwefelwasserstoff-Frage wäre dann erledigt;

doch bliebe die Beaufsichtigung der Condensation der Salzsäure und des Chlores genau

so nöthig wie jetzt.

Smith beschreibt sehr ausführlich eine Reihe von

Versuchen, welche er angestellt hat, um den schlimmsten Begleiter der

Sodarückstands-Halden, die davon ablaufenden Schwefel haltigen Laugen, unschädlich

zu machen, bezieh. zu verwerthen. Er knüpft an ein System an, das ich in meiner

früheren Fabrik in South-Shields eingerichtet hatte, welche nicht an einem Flusse

oder Bach liegt, und deren Abflüsse in Folge davon in die groſsen Sielkanäle der

Stadt gehen müssen. Dies ist auch der Fall mit der Drainage von einer groſsen

Sodarückstands-Halde hinter der Fabrik, welche sehr reich an Sulfiden ist und in der

an Kohlensäure reichen Luft der Siele so viel Schwefelwasserstoff ausgibt, daſs

ernstliche Klagen daraus entstanden. Die localen Umstände verboten den Gedanken

einer ökonomischen Verwerthung dieser Drainage; es gelang mir aber dieselbe völlig

unschädlich zu machen dadurch, daſs sie abwechselnd in eine von drei Gruben geleitet

wurde, in der sie mit dem Absatzschlamme der Manganlaugen des Weldon-Processes

vermischt wurde. Dieser Schlamm enthält kohlensauren Kalk, Eisenoxydhydrat und etwas

Manganoxyde. Den gebrauchten Schlamm lieſs ich an den Rand der Gruben werfen und

dort stets durch die Luft regeneriren. Dieses freilich nur rohe Verfahren war seinem

Zwecke ganz entsprechend und ist in der That auch seit einer Reihe von Jahren in

Ausführung geblieben; dabei gewinnt man aber kein nützliches Product und hat noch

Arbeitslohn zu bezahlen.

Smith, welcher das Verfahren an Ort und Stelle

untersuchte, kam nun auf den Gedanken, es zu einem continuirlichen zu gestalten,

indem er die Schwefel haltigen Laugen mit ein wenig Manganoxyd zusammenbrachte und

einen Luftstrom durchleitete, welcher das gebildete Mangansulfür fast momentan

wieder oxydirt. Dabei bildet sich neben freiem Schwefel auch stets

unterschwefligsaurer Kalk, um so mehr, je weniger Mangan man anwendet; aber

jedenfalls werden die Sulfide durchaus zerstört, ohne daſs sich eine Spur von

Schwefelwasserstoff entwickelte.

Wie man sieht, ist Smith's Verfahren durchaus identisch

im Princip mit demjenigen von Pauli zur Entschweflung

von Sodarohlaugen, welches zuerst am 4. April 1879 in England patentirt wurde. Daſs

hier eine von der Pauli'schen völlig unabhängige

Beobachtung vorliegt, kann ich verbürgen, wenn dies bei einem Manne wie Angus Smith überhaupt nöthig wäre; denn er setzte mir

das ganze, erst jetzt von ihm veröffentlichte Verfahren schon im April 1878 aus

einander, als ich ihn in Manchester besuchte. Ferner hat schon Weldon einen ganz ähnlichen continuirlichen Proceſs

beschrieben, wie Smith selbst hervorhebt, aber mit

Anwendung von Eisenoxyd, welches lange nicht so vortheilhaft wirkt wie

Manganoxyd.

Smith's Versuche wurden im Kleinen in einem Apparate

gemacht, welcher im Originalbericht abgebildet ist. Die Schwefellauge wird in einem

hohen Glasgefäſse mit 1g,5 Mangansuperoxyd auf

1l vermischt und Luft mittels eines einfachen

Dampfgebläses eingetrieben. Um das Verfahren zu einem continuirlichen zu machen,

wurde die Lauge vom Boden fortwährend durch einen Heber abgesaugt, dessen innerer

Schenkel in einen mit Baumwollzeug überspannten Trichter endete, während oben

fortwährend eine entsprechende Menge frischer Schwefellauge nachlief. Die

Entschweflung der Laugen ist nur vollständig, wenn man in sehr groſser Verdünnung

arbeitet, so daſs der Sulfid-Schwefel nur 0,1 Procent der Flüssigkeit ausmacht; dies

thut aber nichts, da man nicht einzudampfen hat und nur mit einem gröſseren Volumen,

also mit gröſseren Gefäſsen arbeiten muſs. Smith bekam

dabei ungefähr 70 Procent des Sulfid-Schwefels im Niederschlag, während der Rest als

Calciumhyposulfit fortging. Der Niederschlag am Boden des Gefäſses enthielt neben

Schwefel noch kohlensauren Kalk und das Manganoxyd. Smith berechnet, daſs man für jeden Acre (= 0ha,4) Sodahalden jährlich 537600 Gallonen (2435cbm) Drainage haben würde. Wenn diese auch so

stark als möglich wäre, so könnte man doch alle 12 Stunden 1200 Gallonen (54360

davon in einem Gefäſse von 1000 Gallonen (4530l)

Inhalt entschwefeln und würde dazu 224 Tage und Nächte brauchen. Das Ergebniſs

würde, nach dem längsten Versuche im Kleinen, 1,76 Procent oder 63,26 Tons (zu

1016k) sein, welche zum Preise von 120 M. für

1 Ton 7600 M. werth sein würden. Dies würde die Kosten sicher mehr als bezahlen,

aber nicht viel übrig lassen.

Aehnliche Resultate, wie mit dem Schwefelcalcium der Sodarückstände, erhielt Smith mit Schwefelbarium und gründet sogar hierauf den

Vorschlag, auf diesem Wege Aetzbaryt zu machen, um damit Natriumsulfat zu zersetzen.

Leider wird dieses Soda-Verfahren wohl an der Schwierigkeit der Beseitigung des

Bariumhyposulfits scheitern.

Verschiedene Versuche wurden auch gemacht, um den Schwefel der festen Sodarückstände

in vollständigerer Weise als bei Mond's Verfahren

auszuziehen; aber dies gelang nur mit Kraushaares

Verfahren (s.u.).

Auch in gröſserem Maſsstabe wurden Versuche mit der Smith'schen Methode durch Mactear in Glasgow

angestellt, freilich nicht mit sehr günstigem Erfolge. Hier wird nur das Endresultat

interessiren. Von 100 Theilen ursprünglich vorhandenen Sulfid-Schwefels wurden

wieder gefunden:

In Lösung (als Hyposulfit)

65,65 Th.

Im Niederschlag

33,18

Verlust

1,17

Im Niederschlag sind vorhanden:

als Schwefel selbst, also verwendbar

27,3 Th.

als Suffid

3,64

Smith glaubt dieses geringe

Ausbringen an Schwefel dadurch erklären zu können, daſs Mactear zu viel Luft angewendet habe, was man vermeiden müsse.

Von Wichtigkeit ist auch die Beobachtung von Smith, daſs

Schwefelcalcium und schwefelsaurer Kalk, welche unter gewöhnlichen Umständen so gut

wie gar nicht auf einander wirken, sich ganz anders verhalten, wenn man durch den

Brei einen anhaltenden Luftstrom bläst. Das Sulfat verschwindet ganz; ebenso findet

sich auch kein schwefligsaures Salz, sondern nur unterschwefligsaures Salz, indem

das Schwefelcalcium gleichfalls in dieses übergeht. Smith glaubt, daſs man auf diesem Wege nicht nur den Schwefel der bereits

oxydirten Sodarückstände, sondern auch den des natürlichen Gypses werde nutzbar

machen können, gibt aber zu, daſs ihm die Einzelheiten der Vorgänge noch nicht klar

seien und der Gegenstand weiterer Untersuchungen bedürfe, deren er auch mir sehr

werth zu sein scheint.

Smith bespricht ferner die bisher gebräuchlichen Schwefelregenerationsmethoden, von denen er aber nur

diejenige von Mond näher zu kennen scheint, welche die

einzige in England angewendete ist. Er constatirt, daſs dieser Proceſs (in England)

nur wenig angewendet wird und einen wenn auch nicht groſsen Gewinn lasse; die

Rückstände geben noch immer etwas, aber sehr wenig Schwefelwasserstoffgas aus, und

die Drainagen seien ganz frei von Sulfiden. Ueber das zu Dieuze angewendete

Verfahren (Smith erwähnt dabei gar nicht den

Patentträger, P. W. Hofmann, welchem doch wohl das

Hauptverdienst zukommt, sondern nur E. Kopp) gibt er

den, jetzt schon theilweise veralteten, Bericht von Rosenstiehl vollinhaltlich wieder. Ueber Schaffner's Verfahren, welches ihm augenscheinlich nicht näher bekannt

war, findet sich buchstäblich nur eine Zeile und kein

Wort über das neue Verfahren von Schaffner und Helbig.

Am interessantesten sind die Versuche, welche Smith

durch seinen Assistenten Curphey mit Kraushaar's Verfahren (vgl. 1877 226 412) anstellen lieſs. Dieses besteht darin, den Sodarückstand mit

Wasser unter einem Druck von 5at zu erhitzen. Curphey erhielt folgende Resultate:

Zeit des Erhitzens

Temperatur

Löslich gewordener Schwefel

5 Stunden

155°

86,0 Proc.

3

160

82,4

34

164

87,6

5

140

88,9

Smith (welcher Schaffner und

Helbig's Proceſs noch nicht kannte) meint, daſs durch Kraushaar's Verfahren der Schwefel der Sodarückstände

wohl am

vollständigsten zu gewinnen sei, daſs aber das Verfahren viel zu kostspielig sein

werde.

Endlich findet sich auch ein ausführlicher Bericht von Mactear über sein Verfahren zur Verwerthung der Drainage von alten

Sodahalden, wodurch zu St. Rollox jährlich 1500t

Schwefel gewonnen werden. Die ganzen Anlagekosten dafür beliefen sich auf 40000 M.;

die Selbstkosten des Schwefels werden zu 61 M. für 1t angegeben. Diese Berechnung ist übrigens eine ganz indirecte, nämlich

aus den Rohmaterialien der Sodafabrikation mit Abzug des Werthes des Sulfates, auf

einer mir unverständlichen Basis; es lohnt nicht näher darauf einzugehen, da der

wesentliche Zweck der ganzen Aufstellung ganz unverhohlen der ist, darzulegen, daſs

die Sodafabrikanten besser daran thäten, ihre Salzsäure zur Wiedergewinnung des

Schwefels nach Mactear's Verfahren zu verwenden, statt

Chlorkalk daraus zu machen. Dies hat meines Wissens bis jetzt noch keinem einzigen

englischen Sodafabrikanten so weit eingeleuchtet, daſs er Mactear's Patentlicenz erworben hätte. Wieweit Mactear Anspruch auf irgend welche eigene Erfindung in dieser Sache machen

kann, habe ich in meinem Handbuche der Soda-Industrie

aus einander gesetzt.

Während die erwähnten Verfahren sämmtlich den Zweck verfolgen, die Sodarückstände in

solcher Weise zu verarbeiten, daſs gar kein Schwefelwasserstoff entweichen kann,

wurde dieses Gas bei früheren Versuchen (z.B.

Gossage's) absichtlich erzeugt, um es zu verbrennen und Schwefelsäure daraus zu

machen. Ferner entsteht es noch jetzt massenhaft bei der Verarbeitung von

Schwefelammonium haltigem Gaswasser und gibt dabei oft eine Quelle groſser

Unannehmlichkeiten ab. Es sollte scheinen, als ob sich das hier frei werdende Gas

verhältniſsmäſsig leicht verbrennen lassen müſste, da es nicht mit Stickstoff

gemengt ist; dafür ist ihm aber stets viel Kohlensäure beigemengt, von dem stets

gleichzeitig im Gaswasser vorkommenden kohlensauren Ammoniak. Die Kohlensäure

bewirkt ein oftmaliges Ausgehen der Flamme des Schwefelwasserstoffes, welche

Schwierigkeit von W. Hunt dadurch überwunden worden

ist, daſs er die Gase durch ein Kokesfeuer streichen läſst. Die Koke brennt auf

einem Roste etwas über dem Boden des Kanales, durch welchen die gemischten Gase

streichen; auf jeder Seite befinden sich Oeffnungen, durch welche Luft zur

Verbrennung des Schwefelwasserstoffes eintreten kann, während die Luft zur

Verbrennung der Koke von unten kommt. Auf diese Weise wird das Gas fortwährend

entzündet gehalten, und das Gemisch von schwefliger Säure, Wasserdampf und

Kohlensäure wird in Bleikammern geleitet. Erst wird es aber durch einen 12m langen Kanal abgekühlt. Dieses Verfahren wurde

zuerst in der chemischen Fabrik zu Frizinghall bei Bradford eingerichtet, wo man

damit 4t Schwefelsäure wöchentlich erzeugt, dann

in Birmingham, wo man mehr fabricirt.

A. Smith ist der Meinung, daſs das Problem der

Verwandlung des Schwefelwasserstoffes in ein nützliches Product hiermit gelöst sei,

und man verlangen könne, daſs jede Belästigung aus dieser Quelle jetzt aufhören

solle. Dieser Schluſs scheint mir aber noch nicht durch die Thatsachen

gerechtfertigt, Smith selbst gesteht zu, daſs man

ziemlich viel Kokes braucht und daſs die Gase derselben die Condensation der Säure

sehr erschweren. Grade well alle darauf bezüglichen Angaben fehlen, bin ich der

Meinung, daſs bei diesem Verfahren wohl kaum die Kosten der Arbeit und des Salpeters

herauskommen werden, was bis dahin die allgemeine Erfahrung gewesen ist, wenn man

Schwefelwasserstoff auf Schwefelsäure zu verarbeiten gesucht hat. Eine Production

von 4t Schwefelsäure wöchentlich ist eine so

ungemein geringe, daſs schon daraus die Unmöglichkeit eines vortheilhaften

Kammerprocesses mit Sicherheit gefolgert werden kann. Bei der Zersetzung im

Gaswasser bekommt man übrigens noch lange nicht so verdünnten Schwefelwasserstoff,

als bei manchen anderen chemischen Processen, und in solchen Fällen wird Hunt's Verfahren erst recht nicht anzuwenden sein. Weit

eher glaube ich, daſs eine Beseitigung des Schwefelwasserstoffes und Verwerthung

seines Schwefels in vortheilhafter Weise nach dem Verfahren von Schaffner und Helbig

erreicht werden kann.

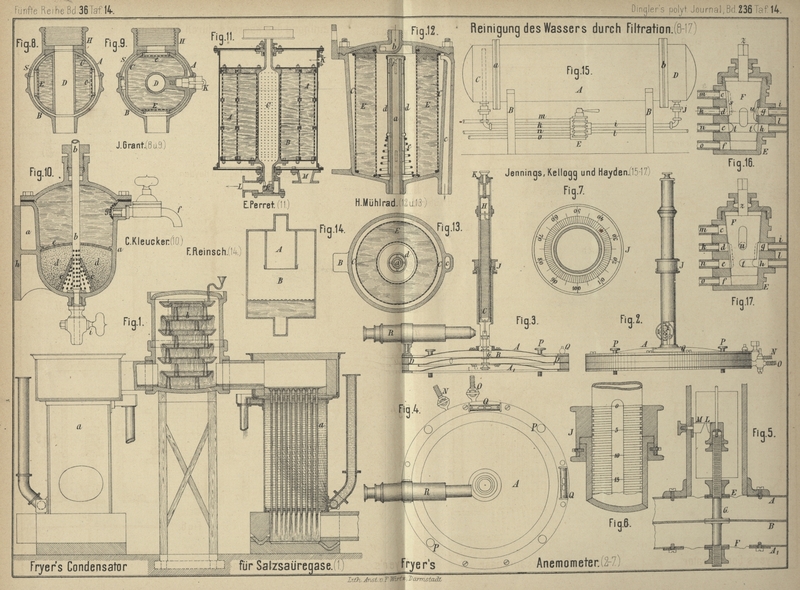

Wir wenden uns nun zu der Beschreibung neuer Condensationsapparate für Salzsäure. Von diesen hebt Smith besonders denjenigen von Fryer hervor, welcher in Figur 1 Taf.

14 abgebildet ist. Die Abkühlung der Gase, auf welche A.

Smith von jeher so viel Werth gelegt hat, ist hier in der möglichst

energischen Weise durchgeführt, nämlich in einem System von Glasröhren, welche von

kaltem Wasser umspült werden. Die Röhren sind 25mm

im Durchmesser und 1m,2 lang; je 144 davon sind in

einem Kasten a von 1m,2 Seite enthalten. Da aber später beim Zusammen treffen des Gases mit Wasser

wieder Wärme frei werden würde, so mischt Fryer das Gas

gleich mit so viel Wasserdampf, als zur Bildung gewöhnlicher Salzsäure nöthig ist,

und kühlt das Ganze nun in seinem Röhrenapparat ab. Auf dem kurzen Wege durch die

Röhren wird nun allerdings das Meiste verdichtet; aber es bleibt doch immer noch

etwas uncondensirtes Säuregas und zwar jetzt in sehr verdünnter Form übrig, welches

auch durch den Aufsatz b mit directer

Wassereinspritzung nicht verdichtet werden konnte. Der Versuch mit diesem Apparate,

welchen eine Fabrik in Widnes im groſsen Maſsstabe angestellt hatte, wurde aus

diesem Grunde sehr bald wieder aufgegeben, nach Smith's

Meinung zu früh, da ihm das Princip der energischen Röhrenkühlung das richtige

scheint. Ein Zusatzapparat, welchen Fryer mit

vorgeschlagen hatte, wurde gar nicht probirt; dies ist eine

„Staubstrahl-Kammer“, bestehend aus einem stehenden Cylinder mit sechs

horizontalen, in der Mitte durchbrochenen Scheidewänden; im Centrum rotirt eine Welle, auf welcher

Scheiben von etwas gröſserem Durchmesser als die Durchbrechungen sitzen; auf diese

fällt das Wasser auf, wird durch Centrifugalkraft herum gespritzt und läuft in der

Mitte nach der nächsten Etage ab. Vermuthlich würde dieser Apparat der Säure nicht

lange Widerstand geleistet haben.

Ein anderer Condensationsapparat, welcher jetzt grade in

derselben Fabrik probirt wird, ist der von Hazlehurst

(patentirt in England i. J. 1877, Nr. 1668). Er beruht darauf, daſs das saure Gas in

das Innere eines hohlen Cylinders gesaugt wird, welcher kolbenförmig in einem

anderen Gefäſse auf und ab geht, das mit Wasser oder verdünnter Säure gefüllt ist.

Beim Niedergange des Kolbens preſst er das Gas durch die Sperrflüssigkeit durch.

Was schlieſslich die Controle der

Condensation von sauren Gasen betrifft, so gibt Smith die Zeichnung und Beschreibung eines für ihn speciell construirten

Anemometers (von Fryer), welches in Fig. 2 bis

7 Taf. 14 wiedergegeben ist und das genaueste aller solchen Instrumente

sein soll. Es beruht darauf, den Luftdruck auf einer sehr groſsen Oberfläche

aufzunehmen und die Veränderung zu messen, welche dadurch an einer stählernen

Spiralfeder hervorgebracht wird. Fig. 2 ist

ein Aufriſs, Fig. 3 ein

Längsschnitt, Fig. 4 ein

Grundriſs, Fig. 5 ein

vergröſserter Schnitt desjenigen Theiles des Instrumentes, welcher unmittelbar unter

der Spiralfeder liegt, genommen im rechten Winkel zu Fig. 3. Fig.

6 ist ein vergröſserter Schnitt und Fig. 7 ein

Grundriſs der Schraubenmutter. Der untere Theil des Instrumentes besteht aus zwei

etwas gewölbten Kupferplatten A, A1

, zwischen welchen eine dritte Platte B an der Spiralfeder C

aufgehängt ist. Diese Platte B reicht nicht ganz bis an

die Wandung des die Platten einschlieſsenden Gefäſses; ein Diaphragma D aus dünnem Kautschukstoff oder aus dünnem, mit

Kautschuklösung getränktem Papier bewirkt einen luftdichten Abschluſs des Gefäſses

in eine obere und untere Kammer. Eine ähnliche Membran E gestattet dem Stift G, welcher die

Mittelscheibe trägt, eine kurze Strecke auf und ab zu gehen, und eine ganz ähnliche

Membran F schlieſst die Oeffnung in der unteren Scheibe

A1 ab. Die

Spiralfeder C hängt in einer Röhre H, welche durch Umdrehung der Schraubenmutter J gehoben oder gesenkt werden kann. Jede Umdrehung von

J hebt die Röhre um 1/10 engl. Zoll, und da ihre Oberseite in

100 Theile getheilt ist, so stellt jeder Theilstrich eine Verticalbewegung von 1/1000 Zoll (= 1/40mm) vor. Am oberen Ende des Instrumentes befindet

sich eine Stellschraube K, unter der Feder eine

Schneide L gegenüber einer anderen feststehenden

Schneide M. Die Röhren und Hähne N und O führen in die

obere bezieh. untere Kammer; Stellschrauben P und eine

Libelle Q dienen zur Horizontalstellung des

Instrumentes, ein Mikroskop R zur Beobachtung der

Schneiden M und L.

Die Benutzung des Instrumentes geschieht in folgender Weise: Kautschukröhren

verbinden die beiden Quellen verschiedenen Druckes mit den Hähnen N und O. Der

Druckunterschied wirkt nun auf die groſse Oberfläche der Scheibe B, welche dadurch herabgedrückt wird und die Feder

spannt. Man dreht nun die Mutter J so lange, bis die

Scheibe B wieder genau in der vorigen Stellung ist, was

man daraus erkennt, daſs die Schneiden L und M wieder einander genau gegenüber stehen. Die Anzahl

der Theilstriche an der Mutter J zeigt den gesuchten

Druck an. Man soll hierdurch einen Druck von 1/3000 Zoll (= 1/120mm) Aether mit

aller Leichtigkeit ablesen können. Man kann damit Luftgeschwindigkeiten bis hinab zu

3 Zoll (= 76mm) in der Secunde messen.

In dem Berichte von Smith sind noch

die Instructionen abgedruckt, welche eine von dem Vereine der englischen

Sodafabrikanten niedergesetzte Commission für die Controle des Entweichens von Gasen

aus den Schwefelsäurekammern und den Salzsäure-Condensatoren aufgestellt hat. Da ich

diese Regeln im Anhange zu meiner „Soda-Industrie“ (Bd. 2 S. 964 ff.)

ausführlich mittheile, so sei hier nur ein Auszug daraus gegeben.

Von den hinter den Gay-Lussac-Thürmen entweichenden Gasen soll eine Probe von etwa 1

Kubikfuſs stündlich je 24 Stunden hindurch continuirlich abgesaugt werden. Das Gas

wird durch vier Absorptionsflaschen von ganz bestimmtem Inhalt geleitet, von welchen

drei mit Normalnatronlauge, die vierte mit destillirtem Wasser gefüllt sind.

Temperatur und Barometerstand werden beobachtet und das Gasvolumen auf die

Normaleinheiten reducirt. Der Inhalt der Waschflaschen wird in drei Theile getheilt,

von denen der eine auf Gesammtsäure, der zweite auf Stickstoffsäuren titrirt wird

und der dritte als Reserve bleibt. Die Differenz zwischen der ersten und zweiten

Bestimmung wird als Säuren des Schwefels angenommen. Die Bestimmung der Gesammtsäure

geschieht durch Rücktitrirung der Natronlauge mit Normalschwefelsäure; das Resultat

wird in Gran Natriumcarbonat auf 1 Cubikfuſs ausgedrückt (während sonst in der

Anweisung nur metrisches Maſs und Gewicht angenommen ist!). Die Bestimmung der

Stickstoffsäuren erfolgt, indem die Absorptionslauge langsam in eine warme, stark

angesäuerte Halbnormal-Chamäleonlösung gegossen wird, so daſs noch ein kleiner

Ueberschuſs von Chamäleon bleibt, welcher durch einige Tropfen einer Lösung von

schwefliger Säure bis auf eine ganz schwache Rosafarbe weggenommen wird. Man bringt

die Flüssigkeit dann in eine saure Eisenvitriollösung, deren Verhältniſs zur

Chamäleonlösung bekannt ist, nachdem man aus dem sie enthaltenden Kolben die Luft

durch Kohlensäure verdrängt hat. Man kocht dann so lange, bis die dunkle Färbung von

Stickoxyd ganz verschwunden ist, und titrirt mit Chamäleon oder Bichromat zurück.

Durch Formeln erleichtert man sich die Ableitung der Werthe für Stickstoff und

für Schwefel im Cubikfuſs. Diese Anweisung, welche ganz im Einzelnen ausgeführt ist,

scheint mir in der That sehr zweckmäſsig zu sein; nur nimmt sie gar keine Rücksicht

auf Stickoxyd, welches doch notorisch gerade bei unregelmäſsigem Kammergange oft

entweicht. Wie man dieses und eventuell auch Stickoxydul bestimmen kann, habe ich in

meinem Handbuche S. 966 und 951 erörtert.

Die Vorschriften der englischen Commission für Controle des Entweichens von Salzsäure aus den Condensationsapparaten ähneln im

allgemeinen Theile ganz den obigen. Zur Absorption dient hier destillirtes Wasser,

und die Titrirung geschieht mit Silbernitrat und Kaliumchromat als Indicator; dabei

ist aber nicht beachtet, daſs dies bei Gegenwart von schwefliger Säure nicht ohne

weiteres angeht (vgl. Soda-Industrie, Bd. 2 S.

236).

Zürich, Februar 1880.

Tafeln