| Titel: | Ueber die Reinigung des Wassers durch Filtration. |

| Fundstelle: | Band 236, Jahrgang 1880, S. 139 |

| Download: | XML |

Ueber die Reinigung des Wassers durch

Filtration.

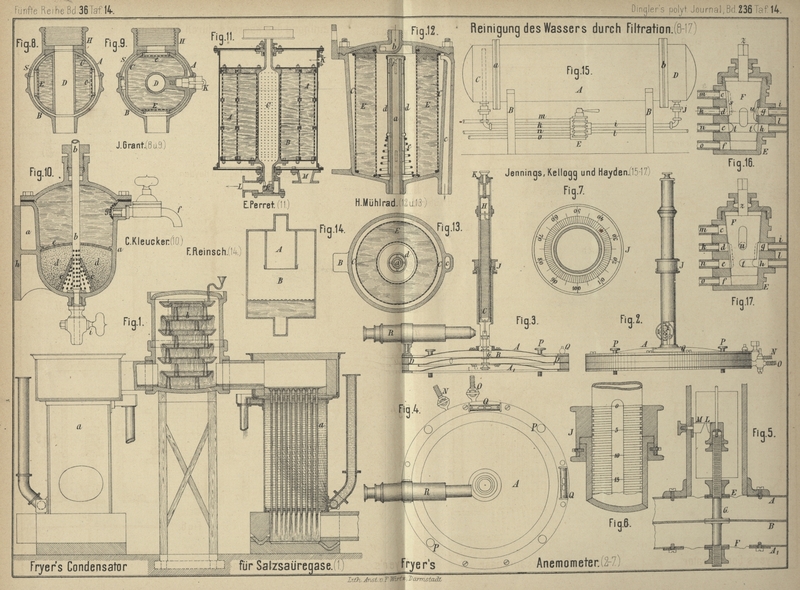

Mit Abbildungen auf Tafel 14.

Ueber die Reinigung des Wassers durch Filtration.

Das von J. Grant in

Boston (* D. R. P. Nr. 7676 vom 17.

Mai 1879) angegebene Filter (Fig. 8 und

9 Taf. 14) wird mittels eines Gewindes H an

die Rohrleitung geschraubt. Die bei S

zusammengeschraubten metallenen Gehäuse A und B schlieſsen die Metallkugel C ein, deren durch die Mitte gehende Röhre D

das Wasser frei ablaufen läſst, wenn sie in die Stellung gedreht wird, welche Fig.

8 zeigt. Wird aber der Kugel mittels des Griffes K eine Vierteldrehung gegeben, so muſs das Wasser, wie in Fig. 9 zu

sehen, durch die zwischen den beiden Sieben e und E eingeschlossene Kohle hindurchgehen.

Bei dem Wasserfilter von C. H. Kleucker in

Braunschweig (* D. R. P. Nr. 7108 vom

12. März 1879) soll die Reinigung selbstthätig ausgeführt werden. In ein

an der Guſsplatte h befestigtes Gehäuse a (Fig. 10

Taf. 14) mündet das mit der Wasserleitung in Verbindung stehende Rohr b. Das untere durchlöcherte Ende desselben wird von

einem kegelförmigen, durchlöcherten Porzellantrichter c

umgeben, welcher mit seiner gröſseren Endfläche auf dem Boden des Gefäſses steht. An

dem äuſseren Umfange ist der Trichter mit Kies von nach oben abnehmender Korngröſse

umgeben, welcher den Raum d des Filters ausfüllt. Nach

oben ist diese Kiesschicht mit einer durchlöcherten kreisförmigen Porzellanplatte

e abgedeckt, der übrige Raum von a ist mit einer auf dieser Platte liegenden Kiesschicht

und mit Schlackenwolle ausgefüllt.

Ist nun Hahn i geschlossen und f offen, so tritt das Wasser durch das durchlöcherte Ende des Rohres b in das Filter, durchdringt den Trichter c, die Kiesschicht d, die

Platte e, die Schlackenwolle, geht durch das

Porzellansieb g und flieſst aus dem Hahn f ab. Zur Reinigung des Filters wird der Hahn i geöffnet, so daſs das ausströmende Wasser den

abgesetzten Schlamm mit sich fortreiſst.

E. Perret (Engineer, 1879

Bd. 48 S. 124) umgibt die hohle, in der Mitte bauchig erweiterte und durchlöcherte

Welle C (Fig. 11

Taf. 14) mit zwei Siebblechtrommeln A und B, welche mit Sand, Schlackenwolle u. dgl. gefüllt

sind. Das durch die Mündung K eintretende Wasser dringt

durch diese Filterschichten hindurch in die hohle Welle, welche es bei E verläſst, um durch den Rohrstutzen L abzuflieſsen. Zur Reinigung wird das Filter mittels

der oben daran befestigten Riemenscheibe in rasche Umdrehung versetzt, wodurch der

Schmutz herausgeschleudert und durch den Stutzen M

entfernt werden soll.

H.

Mühlrad in Magdeburg (* D. R. P. Nr. 965 vom 12. August 1877) läſst das zu

filtrirende Wasser durch das Rohr b (Fig. 12 und

13 Taf. 14) eintreten, welches so gebogen ist, daſs eine tangentiale

Einströmung des Wassers in den cylindrischen Hohlraum des mit Schlackenwolle

gefüllten Filterkörpers E erfolgt. In Folge dessen wird

das Wasser in diesem Hohlräume in rasche Umdrehungen versetzt, so daſs nur die

kleinsten Verunreinigungen in den Filterkörper eindringen sollen, während die

übrigen Schmutztheile schwebend erhalten werden, um durch das Rohr a nach auſsen zu gelangen. Das filtrirte Wasser sammelt

sich in dem äuſseren Gehäuse C und flieſst durch das

Rohr c ab. Das im Boden befestigte Rohr a ist überdeckt mit dem Kappenrohr d, welches durch die Feder e so getragen wird, daſs es im Stillstande das Rohr a nicht verschlieſst. Dieses Kappenrohr reicht bis fast

auf den Boden des Gefäſses, und da beim Anlassen des Filters das Rohr a von dem Kappenrohr noch nicht geschlossen ist, so

werden die Verunreinigungen, die sich am Boden und zumeist durch die vorangegangene

Drehung am Rohr a angesammelt haben, mit einem Theil

von Wasser zuerst hinausgeworfen. Um nun auch bei zunehmendem Druck im Filter,

welcher das Rohr a schlieſst, einen fortwährendem

Abfluſs des Schmutzwassers zu erzielen, ist oben im Rohr a bei f eine Kerbe eingefeilt, welche einer

kleinen Menge Wasser den Austritt gestattet.

C.

Gerson in Hamburg (* D. R. P. Nr. 1976 vom 26. August 1877) hat einen Apparat

construirt, in welchem das Wasser unter Druck durch Bimsstein, der mit einem

unlöslichen Eisensalz getränkt ist, durch Scherwolle mit Eisenlösung gesättigt,

durch Knochenkohle und schwedisches Eisenerz filtrirt wird.

F. Reinsch (Industrieblätter, 1879 S. 235) will die Beobachtung gemacht haben, daſs

Wasser beim Filtriren durch Baumwolle vollkommen geruchlos, ohne Farbe und Geschmack

und völlig frei von niedrigen Organismen abflieſst. Der von ihm empfohlene

Filtrirapparat besteht aus zwei Cylindern von Weiſs- oder Messingblech. Der Cylinder

A (Fig. 14

Taf. 14) ist unten mit einem Stück feinem Baumwolltuch geschlossen, der äuſsere B enthält schwach zusammengepreſste Baumwolle. Die

Einfluſsröhre steht mit dem Cylinder A, die

Ausfluſsröhre mit dem Cylinder B in Verbindung. Der

Cylinder A dient zur Zurückhaltung der gröſseren

mikroskopischen Thierchen und des gröſseren Theiles der Diatomeen, welche die

Oberfläche der Baumwolle verschleimen würden; in dem Cylinder B werden angeblich die kleinsten beweglichen

Organismen, die riechenden und färbenden Stoffe zurückgehalten (vgl. 1879 231 163).

A. S.

Jennings und N. G. Kellogg in

New-York und E. S. Hayden in

Waterburg (* D. R. P. Nr. 5210 vom 24. Mai

1878) verwenden einen mit Knochenkohle gefüllten Metallcylinder A (Fig. 15

Taf. 14), welcher durch zwei Scheidewände a und b aus Drahtgewebe von den Deckeln C und D getrennt ist und

auf den Böcken B ruht. Das Gehäuse des Hahnes E hat 6 Oeffnungen, von denen vier, c, d, e und f (Fig.

16 und 17), auf

der einen und zwei, g und h, auf der andern Seite angebracht sind. Das von g aus abgehende Rohr i mit dem

Verbindungsstück j führt zum Cylinderraum D, das von d abgezweigte

Rohr k nach C. Das Rohr

l führt Leitungswasser, m dagegen von einem Kessel heiſses Wasser zu, während das Rohr n das filtrirte Wasser zur Küche leitet. Der Hahnkegel

F reicht in dem Gehäuse bis zu dem oberen Rande der

Oeffnung f hinab und ist oben mit einer Spindel z versehen, welche durch eine am Deckel befindliche

Stopfbüchse hindurchgeht.

Das Wasser flieſst nun durch das Zuleitungsrohr l nach

dem Hahngehäuse E und durch den Kanal g in den Kegel F und nach

dem Rohr i, von welchem es nach dem Cylinderraum D geleitet wird. Von dort geht es durch den

Filtrircylinder A, gelangt durch den Raum C und das Rohr k nach dem

Hahn zurück und strömt durch den Kanal d und e nach dem Rohre n der

Hauswasserleitung weiter.

Soll der Apparat gereinigt werden, so dreht man den Hahn um eine Vierteldrehung,

worauf der Kanal s die Röhren k, m und der Kanal t die Röhren l, n mit einander verbindet, während die Oeffnung u nach dem Innern des Hahnkegels mündet. Der Hahnkegel

ist an seinem unteren Ende offen und steht daher mit dem Rohre o in Verbindung. Bei dieser Stellung des Hahnkegels

wird also durch das Heiſswasserrohr m und das Rohr k heiſses Wasser nach dem sonstigen Ausfluſsende C des Cylinders A

geleitet, geht durch diesen Behälter hindurch nach dem Deckel D

und von dort durch das Rohr i und durch den Hahnkegel

nach dem Abfluſsrohr o, während das Wasser der

Hauptleitung von dem Rohr l direct durch den Kanal t in das Rohr n

flieſst.

Wasserversorgung Hamburgs. Nachdem bereits i. J. 1872

die vom Medicinalcollegium in Hamburg niedergesetzte Commission eine fernere

Benutzung des Leitungswassers zum Trinken als gesundheitsschädlich erklärt hatte,

wurde am 24. Mai 1873 ein Bericht vorgelegt, welcher die Anlage von Filtern empfahl.

Jetzt liegt nun über die weitere Arbeit ein Bericht von F.

A. Meyer und S. A. Samuelson vor, welchem wir

nach dem Journal für Gasbeleuchtung, 1879 S. 502

folgende Angaben entnehmen.

In der Nähe von Rothenburgsort bei Kaltenhofe sollen 4 Ablagerungsbehälter von je

21ha Fläche und 24 Filterbetten von je 75a mit 3 Reinwasserbehältern von je 80a und 1m

nutzbarer Tiefe hergestellt werden, welche täglich 258750cbm filtrirtes Wasser liefern können. Für jetzt

genügen 2 Ablagerungsbehälter von zusammen 42ha

und 10 Filter von 750a, mit einer täglichen

Lieferung von 111250cbm; doch kann die Anlage

leicht auf 12 Filter erweitert werden.

Das Wasser tritt aus der Elbe durch einen tief liegenden unterirdischen Kanal in die

Brunnen des Schöpfwerkes, welches das Wasser hebt und durch offene Kanäle zu den

Ablagerungsbehältern führt, deren Wasserspiegel zu 8m über Null angenommen ist. Ihre ausnutzbare Höhe beträgt 2m, so daſs sie zusammen einen Wasservorrath von

840000cbm enthalten, für solche Zeiten, wenn

das Wasser der Elbe so dick und trübe wird, daſs man vorzieht, es nicht aufzupumpen.

Der Boden dieser Behälter soll aus dem überall anstehenden Marschthon gebildet

werden; die Böschungen sind in 1 : 4 geneigt, mit einer Rollschicht aus harten

Ziegelsteinen auf Thonschlag abgepflastert und endigen oben in einer kleinen

Futtermauer, welche als Ufereinfassung um die Behälter herumläuft. Die Höhenlage ist

so gewählt, damit alles Wasser zeitweilig gänzlich abgelassen werden kann, um

gründliche Reinigungen vorzunehmen und die Schlickablagerungen aus den Behältern zu

entfernen. Der Boden liegt demnach höher als das Niedrigwasser der Elbe, nämlich auf

4m über Null, und es kann demnach durch die

Entleerungskanäle alles Wasser bei niedrigem Elbewasserstande in die Elbe

abflieſsen. Am zweckmäſsigsten erschien die Entleerung in die alte Dove-Elbe, da der

letzte sehr unreine Rest des abflieſsenden Behälterwassers hier in einen Seitenarm

der Elbe eintritt, welcher sich erst weit unterhalb der Schöpfstelle mit dem

Hauptstrom wieder vereinigt. Nach so bewirkter Entleerung der Behälter kann der

zurückbleibende Schlamm ausgehoben und abgefahren werden.

Aus den Ablagerungsbehältern tritt das Wasser in einen offenen Regulirbrunnen von 40m Durchmesser, welcher den Zweck hat, das

überschüssige Gefälle aufzunehmen und auszugleichen und dessen Wasserspiegel auf

6m über Null angenommen ist. Von hier geht das

Wasser in einen unterirdisch gemauerten Kanal, welcher es den Filtern zuführt, deren

Oberwasserspiegel auf 5m,6 über Null liegt.

Die Filter sind von Böschungen aus einer Rollschicht eingefaſst, die Böden der Filter

bestehen aus einer flachen Schicht hart gebrannter Ziegelsteine, beide auf

Thonschlag gelegt. Jedes Filter hat einen Hauptsammelkanal von 0m,7 Durchmesser; die Zweigkanäle sind aus

durchlöcherten Thonröhren hergestellt, welche lose in einander gesteckt und mit

grobem Filtermaterial von höchstens 150mm

Durchmesser eingeschüttet werden. Das Filterbett besteht aus 5 Schichten von

zusammen 1m Dicke, und zwar zu unterst von

Wallnuſsgröſse, oder 16 bis 32mm Durchmesser,

darüber von 8 bis 16mm oder Haselnuſsgröſse, von 4

bis 8mm oder Erbsengröſse, dann von

Hirsekorngröſse oder 2 bis 4mm; schlieſslich kommt

eine Schicht Sand von 1m,1 Dicke. Bei jeder

Reinigung werden etwa 20mm Sand abgeräumt; hat

sich die Höhe um 200mm vermindert, so wird wieder

sorgfältig gewaschener Filtersand aufgebracht. Zu jedem Filter führt ein gemauerter

Kanal, aus welchem das Wasser durch drei guſseiserne Röhren in drei in den Sand

eingebettete Holzkasten mit einem aufgesteckten Satz von guſseisernen Rahmen

flieſst, dessen Höhe durch Abnehmen oder Aufsetzen einzelner Rahmen der Höhe des

Filtersandes angepaſst werden kann.

Nachdem das Wasser mit der täglichen Maximalgeschwindigkeit von 1m,5 oder stündlich 6cm,25 in senkrechter Richtung durch die Filterbetten geflossen ist, tritt

es in den Reinwasserbehälter, dessen Wasserspiegel auf 4m,6 über Null, also um 1m tiefer als der

Wasserspiegel der Filter liegt, und welcher hier den Zweck hat, zwischen dem

Betriebe der Maschinen auf Rothenburgsort und dem der Filter auf dem Kaltenhofe eine

Ausgleichung zu vermitteln, die um so nothwendiger ist, weil beide entfernt von

einander liegen und deshalb ein directer mündlicher Verkehr zwischen den die beiden

Anlagen bedienenden Personen nicht stattfinden kann, dieser Verkehr vielmehr

telegraphisch geführt werden muſs, daher Irrthümer und Miſsverständnisse nicht

ausgeschlossen sind. Das Ausgleichs vermögen des Reinwasserbehälters beträgt bei

8000qm Fläche und mindestens 1m ausnutzbarer Höhe 8000cbm. Es enthält mithin bei einem angenommenen

Maximaltagesverbrauch von 123750cbm oder rund

124000cbm einen ausnutzbaren Wasservorrath für

1⅓ Stunde. Die Unregelmäſsigkeiten des Verbrauches müssen natürlich durch

Hochbehälter ausgeglichen werden. Dieser Reinwasserbehälter ist ein viereckiger, im

Erdboden vertieft liegender, gewölbter Raum mit Pfeilerstellungen. Die Sohle der

Betonschüttung, auf welcher derselbe fundirt ist, liegt auf 1m,7 über Null, der Fuſsboden auf 2m,5 über Null, der höchste Wasserspiegel auf 4m,6 über Null, der Seheitel der Gewölbe auf 6m,7 über Null. Die Oberfläche der die Gewölbe

bedeckenden Erdschüttung liegt auf 8m über Null.

Die Dichtung des Behälters ist durch Beton und Thonschlag hergestellt.

Aus dem Reinwasserbehälter tritt das Wasser in einen unterirdischen gemauerten Kanal,

flieſst in einem schmiedeisernen Dückerrohr unter der alten Norder-Elbe durch und

gelangt wieder in einen gemauerten Kanal, welcher es den Pumpbrunnen der Maschinen

auf Rothenburgsort zuführt. Die 12 Filter kosten etwa 3013000 M., 1qm Filterfläche somit 33,48 M.

Wirkung der Filtration. Vom gesundheitlichen

Standpunkte ist es besonders wichtig, wie weit nicht allein die suspendirten,

sondern auch die gelösten Stoffe durch die Filtration entfernt werden. Die Versuche

der englischen Flufscommission (VI. Raport, S. 217 bis

281) zeigen, daſs bei der Sandfiltration das Wasser nicht nur geklärt wird, sondern

daſs auch die organischen Stoffe theilweise abgeschieden werden, indem ein Theil

mechanisch zurückgehalten, ein anderer aber oxydirt wird. Die Wichtigkeit einer

dicken Filterschicht, des ungehinderten Luftzutrittes und der langsamen Filtration

ergibt sich hiernach von selbst.

Die Versuche der genannten Commission mit Thierkohle (vgl. * 1878 228 422) ergaben folgendes Resultat:

1l Wasser

enthielt Milligramm

Gesammtgehalt

OrganischerKohlenstoff

Org. Stickstoff

Ammoniak

Stickstoff alsNitrate undNitrite

Chlor

Härte (franz.)

Vor der Filtration

246

1,29

0,23

0

1,88

16

19,4

Nach der Filtration durch frische Thierkohle

194

0,29

0,07

0,13

1,94

16

15,2

Vor der Filtration

259

1,64

0,30

0,02

0,62

19

19,7

Nach der Filtration durch ein gebrauchtes Filter

251

0,10

0,02

0,02

1,25

19

19,1

Diese Versuche bestätigen, daſs frische Thierkohle nicht nur einen wesentlichen Theil

der organischen Stoffe entfernt, sondern auch der unorganischen Salze, wie

namentlich Liebermann nachgewiesen. hat. Diese

Absorptionsfähigkeit wird aber erschöpft, und wenn nun, je nach der Verunreinigung

und der Menge des durchfiltrirten Wassers, früher oder später die Filter nicht

erneuert oder doch wenigstens gereinigt werden, so bilden sie geradezu

Fäulniſsherde: es entwickeln sich Millionen von Fäulniſsorganismen, welche das

durchfiltrirte Wasser nun verunreinigen.

Die Versuche mit den Eisenschwammfiltern (* 1878 228 424)

ergaben eine erhebliche Verminderung der organischen Stoffe. G. Bischof (1874 210 49. 1878 227 73) fand, daſs durch die Eisenschwammfilter auch die

Fäulniſsorganismen zurückgehalten werden, während Lewin

in der Zeitschrift für Biologie, 1878 S. 498 zeigte, daſs dies

nicht der Fall ist. Als derselbe 2l verdünnten

Harn und 7l,51 Wasser durch ein Eisenschwammfilter

gab, erhielt er statt 16g,325 Stickstoff und 40g Rückstand nur 15g,816 Stickstoff und 39g,821 Rückstand,

so daſs durch die Filtration nur 3 Proc. Stickstoff und 0,4 Proc. Rückstand

zurückgehalten waren. Bei einem zweiten Versuche mit 4l Harn und 5l Wasser wurden nur 1,6

Proc. Stickstoff zurückgehalten; gleich ungünstige Ergebnisse wurden erhalten mit

Lösungen von Eiweiſs und Zucker. Fauliger Geruch wurde nicht entfernt, Blei nur

mangelhaft; das Filtrat enthielt Eisen, trotz des angewendeten Braunsteins aber

weder Ammoniak, noch Nitrate oder Nitrite.

Dieser scheinbare Widerspruch zwischen den letzten Versuchen und denen der englischen

Commission erklärt sich nach F. FischerChemische Technologie des Wassers, (Braunschweig

1880) S. 196.aus den verschiedenen Versuchsbedingungen. Die im

Wasser enthaltenen Fäulnſsstoffe können bei der Filtration doch nur dadurch

verringert werden, daſs diese Stoffe absorbirt oder oxydirt werden. Die

Absorptionsfähigkeit der Filterstoffe ist aber mit Ausnahme der Knochenkohle nur

gering, eine Oxydation, wie sie im Boden stattfindet, ist aber nur bei reichlichem

Zutritt des atmosphärischen Sauerstoffes möglich. Bleibt aber die Filterschicht

fortwährend mit Wasser bedeckt, wie dies für Eisenschwamm Bedingung ist, so kann nur

der im Wasser selbst gelöste Sauerstoff auf die organischen Stoffe übertragen

werden, also immerhin nur eine beschränkte Menge. Somit konnte von dem

verhältniſsmäſsig reinen Wasser, welches die englische Commission durch Eisen

filtrirte, ein höherer Procentsatz der faulenden Stoffe zerstört werden, von den

concentrirten Flüssigkeiten, welche Lewin anwendete,

aber nur wenig.

Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit einer häufigen Lüftung und Reinigung

sämmtlicher Hausfilter; geschieht diese nicht, so muſs das Wasser früher oder später

durch solche Filter verschlechtert werden, statt verbessert. Es sind ferner alle

Filter mit organischen Stoffen, wie Baumwolle, Filz, Wolle, Schwämmen, da diese die

Fäulniſs begünstigen, nicht zu empfehlen. Kohle und die Bischof'schen Filter können dagegen bei richtiger Behandlung ein Wasser

erheblich verbessern.

Für groſsen Bedarf kann nur die centrale Sandfiltration in Frage kommen, durch die

bei richtiger Behandlung das Wasser völlig geklärt und von einem Theil der

organischen Stoffe befreit wird. Ob aber durch alle diese Filtrationen ein durch

Auswurfstoffe inficirtes Wasser auch völlig unschädlich gemacht wird, bleibt

fraglich.

Tafeln