| Titel: | Kohlen-Bohrmaschinen zum Aufwärtsbohren. |

| Autor: | S–l. |

| Fundstelle: | Band 236, Jahrgang 1880, S. 204 |

| Download: | XML |

Kohlen-Bohrmaschinen zum

Aufwärtsbohren.

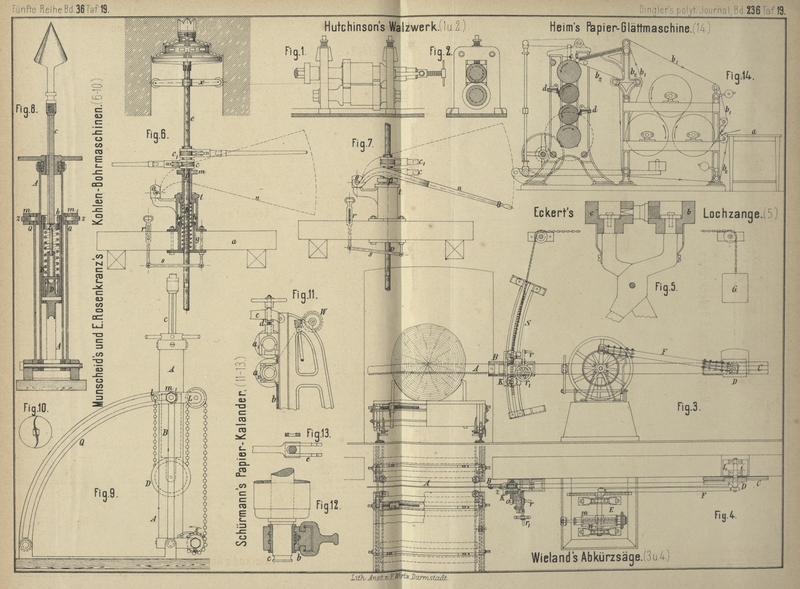

Mit Abbildungen auf Tafel 19.

Kohlenbohrmaschinen zum Aufwärtsbohren.

Mit der ausgesprochenen Absicht, vorzugsweise die Durchbohrung von Kohlenpfeilern mit

groſsem Bohrlochsquerschnitt nach oben, also die Herstellung von Ueberhauen zu

erleichtern, sind kurz hinter einander zwei Apparate in Vorschlag gebracht worden,

denen drehende Bewegung des Bohrers und Andrücken desselben gegen das Gestein mit

Hilfe gespannter Federn als Grundprincip diente; nur die Spannung erfolgt durch

verschiedene mechanische Hilfsmittel, nämlich bei H. Munscheid's

Steinkohlen-Bohrmaschine (* D. R. P. Kl. 5 Nr. 5141 vom 27.

August 1878) mittels eines Hebels, bei Ed. Rosenkranz's

Apparat (* D. R. P. Kl. 5 Nr. 5142 vom 29. August 1878)

durch einen Flaschenzug.

Munscheid's Bohrmaschine (Fig. 6 und

7 Taf. 19) wird auf einen Untertheil der Verlagerungshölzer a, welcher je nach der Richtung des anzulegenden

Bohrloches horizontal oder geneigt zu legen ist, aufgestellt und verschraubt. Die

Handhabung der Maschine, welche auf der Zeichnung deutlich genug dargestellt ist, um

einer näheren Beschreibung entrathen zu können, erfolgt so, daſs nach Aufstellung

des Apparates und unter Berührung der zu durchbohrenden Kohle durch den Bohrkopf in

das von 80 zu 80mm etwa 15mm weite Löcher enthaltende Bohrgestänge e unterhalb des Holzlagers ein Stift v eingesteckt wird, welcher, auf dem das Gestänge

umschlieſsenden Eisen s aufliegend, da letzteres mit

Hilfe des Handgriffes r und eines durchgesteckten

Keiles befestigt werden kann, ein Gleiten des Gestänges nach unten hindert. Hierauf

wird mittels der Spanngabel n die Büchse h, welche innerhalb einer anderen Büchse g verschiebbar ist, nebst den zur drehenden Bewegung

des Bohrers dienenden Knarren c, c1 so weit niedergedrückt, bis der Deckel m auf t aufliegt und

dadurch die Spiralfeder b ihre äuſserste Spannung

erhält. Nunmehr wird durch Einsetzen eines Bolzens p

das Bohrgestänge mit der Büchse h fest verbunden und

der anfänglich unter dem Lagerholz eingesteckte Bolzen v beseitigt. Die gespannte Feder drückt mit einer Kraft von 500k den Bohrkopf gegen das Gestein, in welchem jener

sich vorwärts arbeitet, sobald mit Hilfe der Knarren das Bohrgestänge gedreht wird.

Hat nun im Laufe der Arbeit die Spiralfeder ihre volle Ausdehnung erlangt, so daſs sie nicht weiter zu

wirken vermag, so erfolgt nach Einsetzung des unteren Bolzens und Herausnehmen des

Bolzens p eine neue Federspannung, erforderlichen Falls

eine Verlängerung des Bohrgestänges, worauf das Bohren von Neuem beginnt. Behufs

Einhaltung der Bohrlochsrichtung findet sich unterhalb des Bohrkopfes ein Gleitring

u und werden von Zeit zu Zeit mit dem Gestänge

Reiter x vom Durchmesser des Bohrloches verbunden.

Bei Rosenkranz's Apparat (Fig. 8 bis

10 Taf. 19) erfolgt die erforderliche Einstellung des Bohrers dadurch,

daſs die Zapfen z in den Quadranten Q bewegt und durch Lösen bezieh. Anziehen der Muttern

m, m1 in jeder

beliebigen Lage befestigt werden können. Da eine Kette von der Nase l hinweg über die Rollen D

und L bis auf die mit Sperrwerk s versehene Rolle w läuft, so ist

ersichtlich, daſs wenn w in der umgekehrten

Pfeilrichtung angezogen, also der Flaschenzug in Thätigkeit gesetzt wird, die

aufsteigende Rolle D die bewegliche Büchse B in dem feststehenden Cylinder A so lange hebt und dadurch gleichzeitig die Feder spannt, bis ein Stift,

welcher gewissermaſsen die Fortsetzung des Bohrgestänges c auf der unteren Seite des Kolbens E bildet,

sich auf den Büchsenboden aufsetzt. Durch Drehen des Bohrers, dessen Querschnitt in

Fig. 10 dargestellt ist, schreitet unter dem nach oben wirkenden Drucke

der Spiralfeder nunmehr die Arbeit vorwärts, bis der Kolben E seinen durch den Ring b begrenzten höchsten

Stand erreicht hat, worauf ein neues Spannen der Feder, bezieh. ein Verlängern des

Bohrgestänges zu erfolgen hat.

S–l.

Tafeln