| Titel: | Biegungsfestigkeit von Tafelglas für Bedachungen. |

| Fundstelle: | Band 236, Jahrgang 1880, S. 210 |

| Download: | XML |

Biegungsfestigkeit von Tafelglas für

Bedachungen.

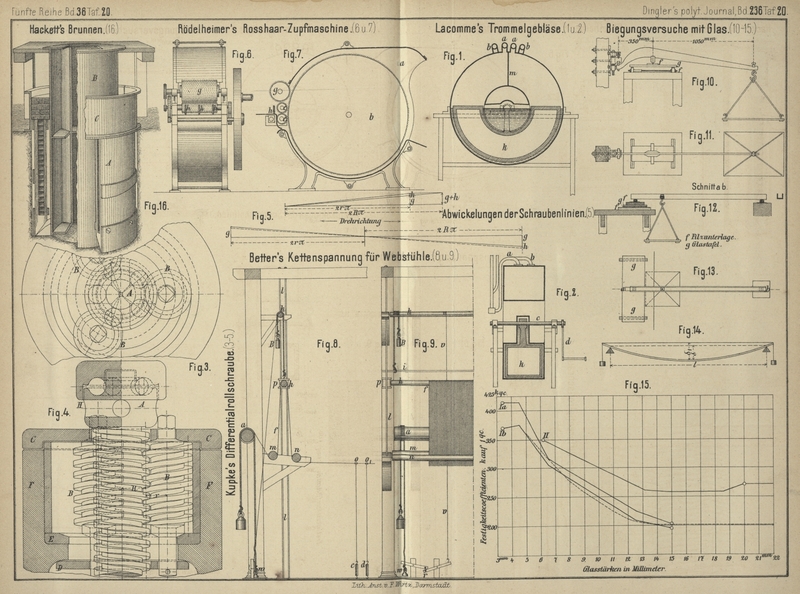

Mit Abbildungen auf Tafel 20.

Schwering, über Biegungsfestigkeit von Tafelglas.

Die bisherigen Angaben über die Festigkeitsverhältnisse des Glases sind keineswegs

geeignet, als zuverlässige Grundlage zur Berechnung der Abmessungen von Glasplatten

für Bedachungen zu dienen. Da eine solche Berechnung aber aus ökonomischen Gründen

besonders dann von Wichtigkeit ist, wenn es sich um die Eindeckung groſser Räume

handelt, verdienen neuere Untersuchungen über diesen Gegenstand Beachtung, welche

vom Regierungsbaumeister Schwering in Hannover angestellt und in der

Zeitschrift des Architekten- und Ingenieurvereines zu

Hannover, 1880 S. 69 mitgetheilt wurden, wenngleich dieselben, lediglich

für praktische Zwecke berechnet, nicht darauf abzielten, wissenschaftlich genügende

Resultate zu geben. Zur richtigen Beurtheilung des Werthes dieser Versuche sei

vielmehr bemerkt, daſs durch dieselben zunächst die Constanten in den bekannten

Formeln für Biegungsfestigkeit ermittelt wurden, so daſs sich nun die Festigkeit

bestimmter im Handel vorkommender Tafelglassorten mit Hilfe derselben berechnen

läſst. Auſserdem wurden in einzelnen Fällen auch die Durchbiegungen gemessen, um den

jeweiligen Elasticitätsmodul wenigstens annäherungsweise zu bestimmen.

Die Versuche wurden in folgender Weise vorgenommen: Glastafeln von meist 20cm Breite und von verschiedenen Längen und Stärken

wurden auf zwei etwas abgerundeten, mit Filzstreifen überdeckten Schneiden

aufgelagert und in der Mitte belastet. Bei einer Reihe von Versuchen diente hierzu

ein auf die Glastafel aufgelegtes Holzstück mit Filzunterlage, auf dessen

Mittelpunkt mittels einer Schneide ein Belastungshebel wirkte (vgl. Fig. 12 und

13 Taf. 20). Bei einer zweiten Versuchsreihe, bei welcher stärkere,

bezieh. kürzere Tafeln zerbrochen wurden, erfolgte die Belastung durch einen Hebel

mit 4 facher Uebersetzung; derselbe drückte mittels einer Schneide auf die

Glastafel; zwischen beide war zur gleichmäſsigen Druckübertragung wieder ein Stück

Filz gelegt. Die Schneidenlänge betrug hierbei etwas mehr als die Breite der

Glastafel (vgl. Fig. 10 und

11). Zur annähernden Bestimmung des Elasticitätsmoduls wurden die

Durchbiegungen in einzelnen Fällen in der Weise bestimmt, daſs ein feiner

Seidenfaden, an dessen Enden Gewichte befestigt waren, über die Glastafel gezogen

wurde. An einer in deren Mitte aufgesetzten Scale konnte zunächst die durch das

Eigengewicht hervorgerufene Durchbiegung abgelesen werden, worauf die Beobachtung

weiterer durch Belastung von 5 zu 5k

hervorgerufener Durchbiegungen stattfand. Nachdem noch jede gemessene Durchbiegung

δ1 (Fig. 14)

auf die der Stützweite l entsprechende Durchbiegung δ reducirt wurde, konnte der Elasticitätsmodul nach der

bekannten Formel E=\frac{P\,l^3}{48\,\delta\,T} bestimmt werden,

worin T das Trägheitsmoment des Tafelquerschnittes und

δ die durch ein Gewicht P hervorgerufene, auf die Länge l reducirte

Durchbiegung ist. Aus den beobachteten Bruchbelastungen wurde der Bruchmodul

(Coefficient) k nach der Formel

k\,\frac{b\,h^2}{6}=\frac{2600\,h\,b}{1000000}\

\frac{l^2}{8}+\frac{P}{4}\,\left(l-\frac{l_1}{2}\right) bestimmt,

worin b die Breite, h die

Dicke und l die Länge der Glastafel in Centimeter, P die Bruchbelastung in Kilogramm bedeutet und das

specifische Gewicht des Glases zu 2,6 angenommen ist. Unter l1 ist die Breite des die Belastung

übertragenden Brettstückes (Fig. 12 und

13) zu

verstehen; bei der zweiten Versuchsreihe, welche mit der in Fig. 10 und

11 abgebildeten Vorrichtung vorgenommen wurde, war l1 = 0 zu setzen.

Die erste Reihe weist 25 Versuche mit geblasenem Glas

von 3,0 bis 5mm,0 mittlerer Stärke und 36 Versuche

mit gegossenem Glas von 5,13 bis 15mm,0 mittlerer Stärke auf. Sämmtliche Proben der

33 Versuche zählenden zweiten Reihe waren gegossenes

Glas in mittleren Stärken von 5,02 bis 25mm,2.

Auſserdem wurden mit jedem der beiden Apparate je zwei Proben Preſshartglas in Stärken von 2,76 bis 6mm,0 untersucht.

Bei geblasenem Rohglas betrug k (die Bruchbelastung für 1qc) 286 bis

596k, im Mittel 375k. Die Bruchbelastungen des gegossenen Rohglases in Stärken von 5 bis 15mm erwiesen sich als mit der Stärke abnehmend; die

Mittelwerthe derselben sind in dem Diagramm Fig. 15

Taf. 20 übersichtlich zusammengestellt. Die nach den Minimalstärken der Probetafeln

der ersten Versuchsreihe berechneten Bruchbelastungen (Ia

in Fig. 15) sind etwas gröſser als die aus den mittleren Glasstärken

berechneten (Ib). Bei Tafeln von über 15mm Stärke ist die Bruchbelastung nach dem

Ergebniſs der ersten Versuchsreihe constant etwa = 200k zu setzen. Auch die Resultate der zweiten Versuchsreihe sind in Fig.

15 angegeben (II); doch legt Schwering selbst

auf diejenigen der ersten Versuchsreihe gröſseres Gewicht. Nach den letzteren stellt

er die Bruchfestigkeitscoefficienten des gegossenen Rohglases in zwischen 5 und

15mm gelegenen Stärken x durch die Formel dar:

k_x=200+(15-x)^2\,\times\,1,6.

Die nach dieser Formel berechneten Coefficienten sind in Fig.

15 punktirt angedeutet.

Die Abnahme der Festigkeit des gegossenen Glases bei

zunehmender Stärke ist einestheils aus den mit der Dicke sich ändernden inneren

Spannungen im Glase, anderntheils daraus zu erklären, daſs die äuſseren Schichten

eine höhere Festigkeit haben als der innere Kern, dessen Einwirkung bei groſsen

Dicken besonders hervortritt. Probeplatten, welche sogen. „Haarrisse“

zeigten, hatten eine verhältniſsmäſsig geringe Festigkeit; die eine von 6mm,8 Dicke brach bei 192k/qc, die andere

von 6mm,21 Dicke schon bei 108k/qc. Solches Glas

sollte deshalb für Dachbedeckungen oder ähnliche Zwecke nicht benutzt werden.

Haarrisse – feine Risse von oft nur geringer Länge und zackiger Form – sind dadurch

charakterisirt, daſs sie sich bei einem leichten Schlag mit einem Hammer auf die

betreffende Stelle der Glastafel vergröſsern.

Für Preſshartglas ergab sich aus den 4 Versuchen ein

mittlerer Bruchmodul von 1000k. Dagegen zeigt sich

der aus zwei Versuchen im Mittel zu rund 7800 berechnete Elasticitätsmodul desselben

nicht wesentlich verschieden von dem des gewöhnlichen Glases; denn für geblasenes Glas wurde als

Mittelwerth aus 11 Proben von 3 bis 5mm Stärke E = 7473 und für gegossenes Glas als Mittelwerth aus 9

besonders hervorgehobenen Proben E = 7638 bestimmt.

Weil nun Dachplatten nicht nur eine ruhende Last, sondern auch erhebliche

Stoſswirkungen bei Hagelschlag u. dgl. auszuhalten haben, ist neben hoher Festigkeit

auch eine groſse Elasticität von Wichtigkeit, und aus diesem Grunde müſste das

Preſshartglas für Bedachungen als ganz besonders geeignet erscheinen. Allein der

ausgedehnteren Verwendung desselben steht nicht nur der hohe Preis (5 bis 12 M. für

1qm 2 bis 5mm starker Tafeln zweiter Sorte und 3,50 bis 6 M. für 1qm 2 bis 3mm,5

starker Tafeln dritter Sorte), sondern auch die geringe Gröſse entgegen, in welcher

sich die Tafeln herstellen lassen. (Nach Angaben von F.

Siemens in Dresden kann dieselbe bei 4mm

Dicke 350 × 550 bis 685mm und bei 5mm Dicke 640 × 400 bis 430mm betragen.) Ueberdies ist auch die

wahrscheinlich durch innere Spannungen bedingte Möglichkeit des Zerspringens von

Hartglastafeln ohne äuſsere Veranlassung sowie der Umstand in Betracht zu ziehen,

daſs sich dieselben mit dem Diamant in der gewöhnlichen Weise nicht schneiden

lassen.

Bezüglich der Frage, ob geblasenes oder gegossenes Rohglas für Bedachungen

vorzuziehen sei, kommt Schwering zu keiner allgemeinen

Entscheidung. Während geblasenes Glas eine gröſsere Festigkeit zeigt, hat das

gegossene den Vortheil, daſs es sich in gröſseren Dimensionen herstellen läſst; auch

wird hervorgehoben, daſs die Fehler, welche dünnen Rohgläsern anhaften, bei

sorgfältiger Herstellung bis zu einem gewissen Grade vermieden werden können.

Ob eine Riffelung des Glases auf die Festigkeit Einfluſs hat, ist fraglich;

angestellte Versuche scheinen zu ergeben, daſs stärker

geriffelte Platten fester als glatte oder schwach geriffelte sind. Jedenfalls

empfiehlt es sich, die Riffeln rechtwinklig zum Auflager zu legen, was bei wenig

geneigten Dächern allerdings den Uebelstand zur Folge hätte, daſs sich in den

Riffeln Schmutz ansetzt. Was das Schleifen des Glases betrifft, so läſst sich

annehmen, daſs dasselbe die Festigkeit vermindert, weil die härtere, bezieh. festere

Oberfläche entfernt wird. Es müſsten deshalb die Tafeln so gelegt werden, daſs die

geschliffene Fläche auf der Druckseite, also bei Bedachungen oben liegt.

Schlieſslich macht Schwering den Vorschlag, bei groſsen

Bestellungen eine bestimmte Festigkeit und Elasticität des zu liefernden Materials

vorzuschreiben und die Güte desselben durch Prüfungen jeweilig festzustellen. Von

einer derartigen Maſsregel verspricht er sich bezüglich der Fortschritte in der

Fabrikation den besten Erfolg.

Tafeln