| Titel: | Zur Herstellung und Verwendung von Leuchtgas. |

| Fundstelle: | Band 236, Jahrgang 1880, S. 237 |

| Download: | XML |

Zur Herstellung und Verwendung von

Leuchtgas.

(Fortsetzung des Berichtes "S. 161 dieses Bandes.)

Mit Abbildungen auf Tafel 22.

Zur Herstellung und Verwendung von Leuchtgas.

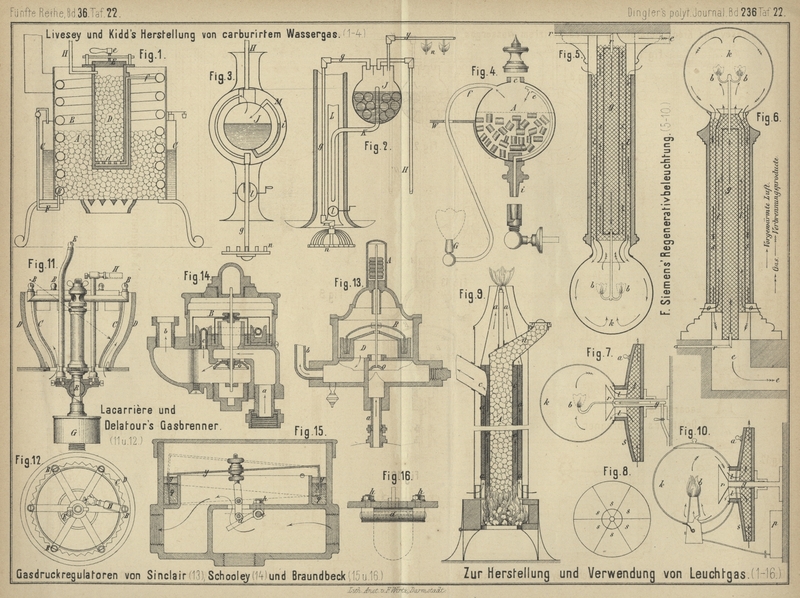

Herstellung von Wassergas und Carburirung desselben von

J. Livesey und J. Kidd in

London (* D. R. P. Kl. 26 Nr. 2075

vom 1. Februar 1878 und Zusatz * Nr. 8644 vom 8. Juli 1879). Der Ofen A (Fig. 1 Taf.

22) ist von einem Behälter C umgeben; der hier

entwickelte Wasserdampf geht durch eine Röhre F in den

unteren Theil der im Feuer liegenden Schlange B, deren

oberes Ende mittels des Rohres f und eines Kanales in

den unteren Theil der Retorte D mündet, welche mittels

eines durch Schraube e angepreſsten Deckels E geschlossen wird. Die Retorte wird mit Kokes

angefüllt und zum Glühen erhitzt. Der in der Schlange B

überhitzte Wasserdampf tritt durch die mit Löchern versehene Platte d in die glühende Kohle, bildet hier ein brennbares

Gasgemisch, welches durch das Rohr H in den zur

Verstärkung der Leuchtkraft dienenden Theil des Apparates geleitet wird.

Dieser Apparat besteht aus einem cylindrischen Behälter J (Fig. 2 Taf.

22), welcher mit festem Naphtalin angefüllt wird. Um das Naphtalin zu erhitzen, wird

in den Behälter J der obere Theil einer Metallstange

oder einer geschlossenen, mit etwas Wasser gefüllten Metallröhre K eingeführt, deren unterer Theil in das Rohr L mündet, welches mit einer Klappe l zur Regelung der Temperatur versehen ist. Die von H aus einströmenden Gase mischen sich mit den

Naphtalindämpfen und werden dann durch die Röhre g den

Brennern n zugeführt.

Der Behälter J kann auch direct von den

Verbrennungsgasen der Brenner erhitzt werden, indem er, wie Fig. 3 Taf.

22 andeutet, innerhalb eines Rohres M angebracht wird,

welches ebenfalls mit einer Klappe l zur Regelung der

Wärme versehen ist. Um Kohlenwasserstoffdämpfe in kurzer Zeit nach Anzündung der

Brenner zu erhalten, kann an der Seite des Behälters J

ein mit demselben in Verbindung stehendes Rohr i

angebracht werden, so daſs die kleine Menge von geschmolzenem Naphtalin, welches in

dem Rohr i enthalten ist, bald erhitzt wird und somit

Dämpfe abgibt, ehe dies bei der gröſseren Masse im Behälter selbst geschieht.

Um die Leuchtkraft des Leuchtgases zu vermehren, wird das feste Naphtalin durch die

mit einer Kapsel luftdicht verschlieſsbare Oeffnung c

(Fig. 4 Taf.

22) in den kugelförmigen Behälter A eingeführt, während

das Leuchtgas von i aus durch das Rohr e eintritt und mit Naphtalindämpfen beladen durch das

Rohr f zum Brenner G

geführt wird. Durch die Platte W wird die erforderliche

Wärme dem Behälter A zugeführt.

Leuchtgasersparniſs. G. Iseler in

Reudnitz-Leipzig (* D. R. P. Kl. 26

Nr. 8092 vom 27. Mai 1879) will den Leuchtgasverbrauch dadurch

einschränken, daſs er dem Gase vor dem Eintritt in den Brenner Gelegenheit gibt,

sich mit Gasolindämpfen zu sättigen. Zu diesem Zweck leitet er das Gas durch ein

Gefäſs, in welchem es durch einen spiralförmig gewundenen Einsatz gezwungen wird,

längere Zeit mit dem Gasolin in Berührung zu bleiben.

Regenerativbeleuchtung. F. Siemens in

Dresden (* D. R. P. Kl. 4 Nr. 8423

vom 25. März 1879) erzielt dadurch wesentlich höhere Leuchtkraft, daſs er

Verbrennungsluft und Leuchtgas durch die abgehende Hitze der Flamme vorwärmt. Zu

diesem Zweck besteht die in Fig. 5 Taf.

22 im Durchschnitt dargestellte Hängelampe aus drei in einander gesteckten Röhren,

von denen das innere Rohr g das durch ein gewöhnliches

Röhrchen r zugeführte Brenngas aufnimmt, während durch

die ringförmigen Räume der äuſseren Röhren s die

Verbrennungsproducte abgeleitet und durch l die zur

Verbrennung erforderliche Luft zugeführt werden. Alle drei münden nach unten in die

groſse Glaskugel k, welche mit der Oeffnung nach oben

an der Bekleidung des äuſseren Rohres l luftdicht

befestigt ist. Die drei concentrischen Räume g, s und

l innerhalb der Röhren sind mit Drahtgeweben oder

sonstigen lockeren Stoffen gefüllt. Die durch die Flammen b erzeugten Verbrennungsproducte geben beim Aufsteigen die mitgeführte

Wärme an die den Raum s ausfüllenden Drahtgewebe ab und

zwar vorzugsweise unten, bevor sie durch das Rohr e zu

einem Hausschornstein entweichen. Die von oben zugeführte Luft und das Leuchtgas

nehmen in umgekehrter Richtung einen groſsen Theil der abgegebenen Wärme wieder auf,

indem die an die Drahtnetze im Rohre s abgegebene Wärme

durch die Rohrwandungen hindurch mittels Leitung und Strahlung auf die übrigen

Drahtnetze in den Röhren g und l übertragen werden. Die Gasflammen in der Kugel k werden also sowohl durch vorher hoch erwärmte Luft, wie auch durch

vorgewärmtes Gas unterhalten, wodurch Temperatur und Lichtstärke bedeutend erhöht

werden.

Die stehende Lampe (Fig. 6 Taf.

22) ist in so fern etwas abweichend eingerichtet, als hier Leuchtgas und die von o aus eintretende Luft in den beiden inneren Röhren

aufsteigen, während die Verbrennungsgase in dem äuſseren Rohre s herunterfallen, um durch den Kanal e nach einem Schornstein zu entweichen.

Die Wandlampe (Fig. 7 Taf.

22) stellt eine Scheibe aus Eisenblech dar mit einem cylindrischen Ansatz in der

Mitte, welche sich auf einer feststehenden, als Gasrohr dienenden Hohlachse g dreht. Die Scheibe s und

der cylindrische Ansatz sind hohl und inwendig mit radial laufenden Rippen (vgl.

Fig. 8) versehen, so daſs Durchlässe gebildet werden, welche von dem

Umfang der Scheibe nach dem Mittelpunkt zu und von da durch den Ansatz in die davor

angebrachte Glaskugel k führen. Die offenen, durch die

Rippen gebildeten Durchlässe sind auch hier mit Drahtgeweben u. dgl. gefüllt. Wenn

nun die Luft in der Pfeilrichtung an dem unteren Theil der Regeneratoren eintritt

und durch die Durchlässe im Ansatz l in die Glaskugel

k gelangt, um dort mit dem durch das Gasrohr g eingeführten, den Brennern entströmenden Brenngas zu

verbrennen, so gehen die Verbrennungsgase nach oben und erwärmen die entsprechenden

Kanäle mit den Drahtnetzfüllungen. Durch Drehung der Scheibe s mittels des Handgriffes a oder eines

Uhrwerkes kommen nun die oben erwärmten Regeneratoren nach unten und vermitteln auf

diese Weise die Vorwärmung der Luft, während das Gas durch die Wandungen des Rohres

g erwärmt wird. Der hinter der Flamme aufgestellte

Reflector r wirft das Licht vollkommen zurück.

Fig.

9 Taf. 22 stellt eine Gaslampe mit Retorte dar, welche namentlich zur

Beleuchtung im Freien verwendet werden soll. Die innere der drei in einander

gesteckten Röhren (A) ist mit Kohlen, die beiden

ringförmigen Räume der äuſseren Röhre a und c sind mit Regeneratoren gefüllt. Das äuſserste, unten

geschlossene Rohr steht auf dem Ofen und schlieſst mit demselben ab, die beiden

inneren, unten offenen Rohre ragen frei in den Ofen hinein. Das innerste Rohr trägt

an seinem oberen Ende einen Rohransatz n, welcher durch

die Wandungen der äuſseren Rohre hindurch schräg nach oben und am oberen Ende in

einen Wasserverschluſs mit Deckel ausläuft. Dieser Ansatz mit Deckel dient zur

Aufnahme der Kohlen, welche durch das ganze innere Rohr hindurch frei auf den Rost

des Ofens fallen. Am oberen Ende über dem Rohransatz ist das innerste Rohr mit einem

dichten Boden versehen, durch welchen ein Gasrohr reicht und nach oben geführt wird.

Das zweite unten offene Rohr ist oben ebenfalls verschlossen. Unter dem Verschluſs

führt ein Zweigrohr durch die Wandungen des äuſsersten Rohres hindurch, welches dazu

dient, die auf dem Rost gebildeten Verbrennungsproducte abzuführen. Das äuſserste

Rohr, welches unten auf dem Ofen aufsitzt, ohne jedoch mit demselben in Verbindung

zu stehen, dagegen mittels eines Kranzes Löcher Luft von auſsen in den ringförmigen

Raum zuläſst, erhält oben eine haubenartige Verengung, welche sich um das Gasrohr

derart legt, daſs beide concentrisch fast in einer horizontalen Ebene nach oben zu

ausmünden. Das äuſserste Rohr und der Ofen sind noch mit einer Isolirschicht

versehen, um die Wärme möglichst festzuhalten.

Wenn nun das innerste Rohr durch den oberen Ansatz mit Kohle gefüllt, der Deckel auf

den Wasserverschluſs gesetzt und Feuer auf den Rost gelegt ist, so muſs die so gebildete Flamme das

innerste Rohr umspülend durch den ringförmigen, mit Regeneratorflächen gefüllten

Raum des mittleren Rohres streichen, um bei c durch das

obere Zweigrohr zu entweichen. Die Flamme wird also nicht nur den Regenerator des

mittleren Rohres, sondern auch das innerste als Retorte dienende Rohr mit dessen

Kohleninhalt und den Luftregenerator des äuſsersten Rohres erwärmen und endgültig

die Kohlen zur Vergasung bringen. Die leuchtende Flamme entweicht in diesem Falle in

die äuſsere Atmosphäre, ohne daſs die Hitze derselben weiter ausgenutzt wird, was

aus dem Grunde auch überflüssig ist, weil man durch die Verbrennung der in der

Retorte gebildeten Koke eine hinreichende Wärmequelle besitzt, um nicht nur die

Kohlen zu vergasen, sondern auch noch die zur Verbrennung des Gases dienende Luft

vorzuwärmen.

Damit beim Gebrauch der Ofen nicht jedesmal neu angesteckt zu werden braucht, löscht

man die Flamme durch einen luftdicht aufgesetzten Deckel und schlieſst gleichzeitig

das Abzugsrohr für die Verbrennungsproducte, sowie das Schürloch unten am Ofen. Es

findet dann keine weitere Verbrennung der Kohlen statt, wohl aber erhält sich auf

dem Rost mehrere Tage eine Glühhitze, so daſs man nur nöthig hat, alles wieder zu

öffnen und Kohlen einzuschütten, um nach etwa 1 bis 2 Stunden das Gas wieder

anstecken zu können.

Eine Regenerativ-Erdöl-Beleuchtung zeigt der Durchritt

Fig. 10 Taf. 22. Sie unterscheidet sich von dem in Fig. 7

dargestellten Apparat nur dadurch, daſs die Scheibe s

drehbar ist, während die Kugel k nebst cylindrischem

Ansatz l auf der Hohlachse g feststehen. Von dem Erdölbehälter p führt

ein Rohr zum Brenner b, dessen Schraube unterhalb der

Kugel angebracht ist. Um leicht zur Flamme gelangen zu können, befindet sich oben in

der Kugel eine Oeffnung, welche durch einen passenden Deckel verschlossen wird.

Daſs durch eine solche Vorwärmung die Leuchtkraft bedeutend erhöht werden kann, ist

wohl zweifellos.

Neue Gasbrenner. Die „Rue du quatre septembre“ in Paris ist seit kurzer Zeit mit Lampen

von Lacarrière und Delatour (Technologiste, 1879 S. 369)

beleuchtet, welche aus 6 Schnittbrennern B (Fig.

11 und 12 Taf. 22)

in einem Kreise von 15cm Durchmesser bestehen. Die

beiden Glaskamine C und D

unterhalten einen Luftstrom innerhalb und einen auſserhalb des Flammenkreises, deren

Querschnitt so gewählt ist, daſs eine möglichst groſse Leuchtkraft erzielt wird. Die

Druckschwankungen werden durch ein Giroud'sches Rheometer G (* 1874 212 458) ausgeglichen. Um Mitternacht

werden durch entsprechende Drehung des Hahnes R die 6

Flammen verlöscht, während sich gleichzeitig der höher stehende Brenner E entzündet. Der kleine Brenner H wird überhaupt nicht ausgelöscht, so daſs des Abends das Oeffnen des

Hahnes R

genügt, die Flammen zu

entzünden. Die Laterne gibt eine Leuchtkraft von 13 Carcellampen bei einem

stündlichen Gasverbrauch von 1400l. Gasdruckregulator. Der von J.

Sinclair in London nach dem Iron, 1879 Bd. 14

S. 773 in Fig. 13

Taf. 22 dargestellte für 1 bis 1000 Flammen gelieferte Regulator läſst das Leuchtgas

von a aus eintreten, an dem Ventil o vorüber in den Raum D

und in der Pfeilrichtung durch das Rohr b zum Brenner.

Bei steigendem Gasdruck wird die in eine Rinne mit Quecksilber tauchende Glocke B und damit auch das Ventil gehoben, der Gaszufluſs

somit entsprechend vermindert. Durch Abnehmen oder Auflegen kleiner Gewichtstücke

bei A kann der Gasverbrauch genau geregelt werden (vgl.

Barbary * 1868 187 40.

Liebau 1875 216 * 142.

544. Teclu * 1877 223

379).

Bei Schooley's Gasregulator (Engineer, 1879 Bd. 48 S. 153) geht das Gas, wie in Fig.

14 Taf. 22 zu sehen, in ähnlicher Weise von a

aus an dem Kegelventil o vorüber durch das Rohr b zum Brenner. Bei steigendem Gasdruck wird von dem

ringförmigen Rohre c aus die mit Wasserverschluſs

versehene Glocke B gehoben und damit der Gasdurchlaſs

bei o entsprechend verringert.

Der Gasregulator von E. Braundbeck in

Hamburg (* D. R. P. Kl. 26 Nr. 6126

vom 20. August 1878) hat eine ähnliche Einrichtung als der von Judkin (* 1872 205 30); nur

bewegt sich hier die Klappe d (Fig. 15 und

16 Taf. 22) in zwei mit den Muttern h

befestigten Gelenken e. Um das die Glocke y abschlieſsende Quecksilber q vor Oxydation zu schützen, wird dasselbe mit einer Schicht Glycerin g bedeckt.

Aehnlich ist der Druckregulator von W. Ritter in

Altona (* D. R. P. Kl. 26 Nr. 6154

vom 6. November 1878).

Tafeln