| Titel: | Proell's Expansions-, Regulir- und Absperrapparat mit Corlissmechanismus. |

| Autor: | G. H. |

| Fundstelle: | Band 236, Jahrgang 1880, S. 277 |

| Download: | XML |

Proell's Expansions-, Regulir- und Absperrapparat

mit Corliſsmechanismus.

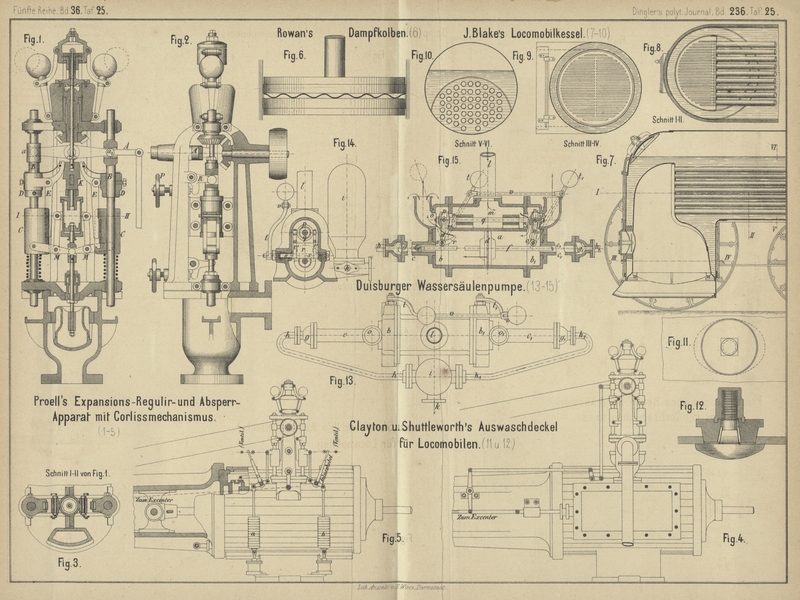

Mit Abbildungen auf Tafel 25.

Proell's Expansions-, Regulir- und Absperrapparat.

Der im Nachfolgenden erläuterte Expansions-, Regulir und Absperrapparat von Dr. R.

Proell in Dresden (* D. R. P. Kl. 14 Nr. 1919 vom 4. November 1877) basirt auf

dem Princip der Corliſsauslösung und hat den Zweck, eine Dampfmaschine mit

Schiebersteuerung ohne erhebliche Betriebstörung binnen kurzer Zeit mit

Präcisionssteuerung auszurüsten bezieh. in eine Corliſsmaschine zu verwandeln (vgl.

Fig. 1 bis 5 Taf.

25).

Der ganze Apparat, zu einem geschlossenen Ganzen verbunden, wird als Armaturstück

fertig hergestellt und an Stelle des Drossel- oder Absperrventiles aufgesetzt. Es

bedarf dann nur einer entsprechenden Hebelverbindung desselben mit dem die bisherige

Steuerung bethätigenden Organ (beispielsweise mit dem Excenter einer

Schiebersteuerung, vgl. Fig. 4)

nebst einer Riemenzuführung von der Schwungradwelle zum Antrieb des gleich im

Apparat befindlichen Regulators und der gewünschte Zweck, die Leistung der Maschine

quantitativ und qualitativ erhöht zu haben, ist erreicht.

Es ist eine durch die Erfahrung festgestellte Thatsache, daſs Doppelsitzventile zum

Zweck der Expansion höchst zweckdienlich sind. Die Eröffnungen für den

Dampfdurchgang erfolgen schnell. Die Hebung des Ventiles geschieht mit dem geringsten Kraftaufwande

und der Dampfabschluſs ist auſserordentlich präcis. Diese Eigenschaften haben

jedenfalls den Erfinder des Apparates für die Anwendung eines Doppelsitzventiles

bestimmt, welches den Dampfzutritt zur Maschine regulirt.

Die Hebung des Ventiles (Fig. 1)

erfolgt für jeden Kolbenhub durch den Steuerapparat vermöge einer durch die

Stopfbüchse heraustretenden Stange, deren oberes Ende durch einen Luftcylinder

geführt und innerhalb desselben mit einem Luftkolben versehen ist, um bei schnellem

Fall des Ventiles ein weiches Aufsitzen zu erzielen. Den schnellen und präcisen

Schluſs bewirken (auſser dem Dampfdruck und dem Eigengewicht des Ventiles) zwei

unter die Gleitstücke C gepreſste Spiralfedern, welche

während der Hebung des Ventiles gespannt werden und in Folge der Hebel Verbindung

M, einerseits mit den Gleitstücken, andererseits

mit der geschlitzten Ventilstange, das Bestreben haben, das Ventil zu schlieſsen.

Die Hebel m erhalten in etwas mehr als ein Drittel

ihrer Länge, von der Ventilstange aus gemessen, ihre Unterstützung durch zwei am

Luftcylinder angebolzte Hängeeisen.

Die Steuerung des Expansionsventiles erfolgt, wie schon erwähnt, durch den sogen,

äuſseren Steuerapparat, welchem der Erfinder den Kamen „Corliſsmechanismus“

beilegt, in seiner Wesenheit aber auch an die M. A.

Starke'sche Präcisionssteuerung (vgl. * D. R. P. Kl. 14

Nr. 3529 und 4242 vom 13. April 1878) erinnert.

Die Gleitstücke C erhalten ihre Führung auf den beiden

diametral gegenüber angeordneten senkrechten Stangen B,

die ebenfalls verschiebbar und in dem am Ventilgehäusedeckel angegossenen Ständer

geführt sind. Auf diesen Stangen sitzen noch die Nüsse D, welche zwei herabhängende Auslösungshebel E drehbar tragen; letztere werden mit ihrem oberen etwas aufgebogenen Ende

durch Blattfedern gegen einen im Deckel des Luftcylinders stangenartig geführten

Stellkeil K gedrückt, während der untere mit

Stahlplatten armirte Theil der Klinken E in Nuthen der

Gleitstücke C geführt wird. Wie aus der Zeichnung

erhellt, bewirken diese Klinken die Auslösung der Steuerung und stoſsen zu diesem

Zweck abwechselnd mit ihren Anlagebacken so lange gegen die ebenfalls mit

Stahlplatten versehenen Angriffsflächen der Gleitstücke C, bis sie bei Bewegung des Hebels A und

Abwärtsbewegung der Stangen B den Stellkeil K zur Auslösung zwingt. Die gespannten Spiralfedern

werden dann zum Theil entlastet und schlieſsen das Ventil. Die wechselnde

Abwärtsbewegung der Stangen B ist durch die pendelnde

Bewegung des Hebels A um seine Mittellage bedingt;

derselbe greift mit seinen beiden Köpfen a, a1 in die mit Stahlplatten ausgelegten Schlitze der

Stangen B und bringt bei jedem Kolbenhub eine der

Klinken E zur Wirkung.

Die Höhenlage des Keiles K bedingt die Füllungsdauer und

ist beim Gang der Maschine von dem gleich am Apparat befindlichen

Proell'schen Regulator (vgl. * 1878 227 13), in dessen Hülse die den Stellkeil tragende

Regulirstange geführt ist, abhängig. Die Hülse hat oben einen dem Kugelausschlag

angepaſsten Schlitz; durch diesen ist ein Querstück gesteckt, welches, auf der

Belastungsurne befestigt, als Träger der Regulirstange dient. Schlieſslich ist

oberhalb des Querstückes auf die Regulirstange ein kleiner, mit Labyrinthenliderung

versehener Kolben aufgeschraubt und in einem Luftcylinder geführt, um die Wirkung

des Regulators zu begünstigen. Den Ausschlag des Regulators und gleichzeitig die

Minimalfüllung, begrenzt die in den Deckel des Luftcylinders gesetzte

Kopfschraube.

Wie erwähnt, vertritt das Expansionsventil zugleich das Absperrventil. Zur Erreichung

dieses Zweckes ist noch eine geeignete Absperrvorrichtung angebracht, welche durch

zwei Griffräder bethätigt wird. Hierzu gehört zunächst der am Ständer angelenkte

obere Winkelhebel R; derselbe greift mit dem Auge des

horizontalen Hebelarmes in den geschlitzten Stellkeil, während sich der

herabhängende Hebelarm gegen die mit dem Griffrad P

versehene Stellschraube anlegt. Eine analoge Vorrichtung dient zum Anlassen und wird

durch das untere Griffrad bewerkstelligt.

Soll also die Maschine in Gang gesetzt werden, so wird die obere Stellschraube

zurückgedreht, der Stellkeil senkt sich und eine der Klinken tritt in Eingriff mit

ihrem Gleitstück C; zugleich wird die untere

Stellschraube angezogen, der auf sie drückende Winkelhebel erfaſst die Ventilstange

und öffnet das Ventil, die Maschine kommt in Bewegung und nach dem ersten Hub tritt

die Steuerung in Thätigkeit. Nun werden beide Griffräder einige Mal zurückgedreht,

das Ventil gelangt zum Aufsitzen und die Steuerung kann ohne jedes Hinderniſs

wirken.

Das Abstellen der Maschine geschieht selbstredend in umgekehrter Weise.

Fig.

5 seigt die Anwendung des Apparates auf Corliſsmaschinen; hier sind die

Federn unter den Gleitstücken C in Wegfall gekommen und

durch die an die Hebel der Steuerhähne angehängten Gegengewichte a, b ersetzt.

Die Theorie des Apparates ist in unserer Quelle, Zeitschrift des Vereines deutscher

Ingenieure, 1879 S. 389 ff., gegeben.

G.

H.

Tafeln