| Titel: | Duisburger Wassersäulenpumpe. |

| Fundstelle: | Band 236, Jahrgang 1880, S. 282 |

| Download: | XML |

Duisburger Wassersäulenpumpe.

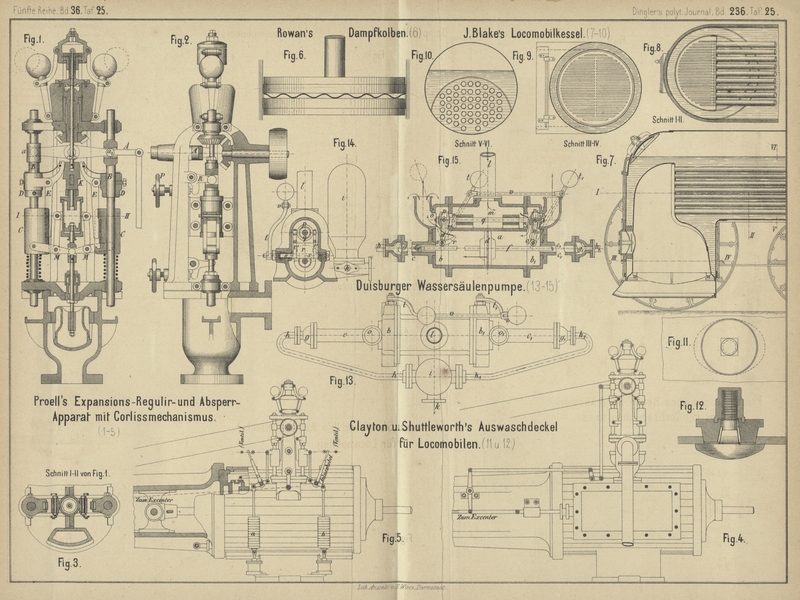

Mit Abbildungen auf Tafel 25.

Duisburger Wassersäulenpumpe.

Mit diesem Namen läſst sich die Vereinigung einer Wassersäulenmaschine mit einer

Pumpe bezeichnen, welche den Zweck hat, eine Wasserkraft so auszunutzen, daſs ein

Theil des Aufschlagwassers auf eine die Gefällshöhe übersteigende Förderhöhe gehoben

wird. Eine solche Pumpe, wie sie in Fig. 13 bis

15 Taf. 25 angedeutet ist, wird von der Duisburger

Maschinenbau-Actiengesellschaft, vormals Bechern und Keetman

(* D. R. P. Kl. 88 Nr. 5199 vom 1. October 1878)

ausgeführt.

Diese Wassersäulenpumpe besteht aus einem Druckcylinder a, an dessen Deckeln zwei Pumpencylinder c,

c1 angebracht sind, deren einfach wirkende

Ventilkolben e, e1 an

den Enden der Stange f des Arbeitskolbens d sitzen. Die Pumpencylinder sind durch Druckklappen

g, g1 von den

Druckrohren h, h1

getrennt, welche sich hinter dem gemeinschaftlichen Windkessel i in das Steigrohr k

vereinigen. Das Betriebswasser wird durch ein Rohr l

zunächst einem Kasten m zugeführt und dann durch die

Ventile p, p1

vertheilt, welche auf der gemeinschaftlichen Stange q

sitzen und gleichzeitig die Ausströmungskanäle o, o1 steuern. Ist das Ventil p,

p1 offen, so treibt das in den Cylinder a tretende Wasser das Kolbensystem ede1 nach links in der

Richtung des Pfeiles, wobei ein Theil des Aufschlagwassers in den Cylinder c1 gesaugt wird,

während der Kolben e das den Cylinder c erfüllende Wasser verdrängt. Nahe am Ende seines Hubes stöſst der

Arbeitskolben d gegen den Daumen r, auf dessen durch eine Stopfbüchse ins Freie

tretender Achse der Gewichtshebel t befestigt ist. Beim

Heben des Daumens r gelangt der Hebel t endlich etwas über seine verticale Lage, er kippt

dann um und nimmt mittels des Daumens r, dessen

Anschläge r' (Fig. 13)

sich mittlerweile gegen die Stützen u des Ventiles p gelegt haben, letztere mit, wodurch das Ventil p nach links geschoben wird. Dieses schlieſst daher den

Austrittkanal o, durch welchen während des eben

behandelten Spieles das überschüssige Wasser vor dem Kolben d entweichen konnte, ab und öffnet gleichzeitig die linksseitige

Einströmungsöffnung, wogegen die rechtsseitige durch das ebenfalls nach links

geschobene Ventil p1 abgesperrt wird. Das Pumpen- und

Arbeitskolbensystem wird nun nach rechts gedrückt, das Wasser vor dem Arbeitskolben

entweicht durch den nunmehr geöffneten Kanal o1, der Kolben e saugt

und aus dem Cylinder c1

wird das früher angesaugte Wasser verdrängt. Endlich stöſst der Kolben d gegen den Daumen r1, wodurch der Hebel l1 so weit mitgenommen wird, daſs er

vermöge seines Uebergewichtes wieder umsteuern kann. Da beide Gewichtshebel durch

die Stange v mit einander gekuppelt sind, wird durch

das Fallen des einen der andere immer wieder aufgezogen.

Nachdem die Hubgeschwindigkeit unter sonst gleichen Umständen offenbar von dem

Widerstand abhängt, den die Pumpenkolben zu überwinden haben, so hat man offenbar

Verringerungen dieser Geschwindigkeit durch Drosseln des Steigrohres in der Hand.

Das Umsteuern muſs bei jeder Geschwindigkeit zuverlässig erfolgen, da dasselbe

unabhängig von derselben lediglich mittels der Schwerkraft herbeigeführt wird.

Schlieſst man das Steigrohr gänzlich, so bleibt die Pumpe stehen; beim Oeffnen des

Rohres kommt sie von selbst wieder in Gang. Selbstredend stehen Förder- und

Betriebswassermenge im umgekehrten Verhältniſs zur Förder- und Gefällhöhe.

Tafeln