| Titel: | Neuerungen an Feuerungsanlagen. |

| Fundstelle: | Band 236, Jahrgang 1880, S. 285 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Feuerungsanlagen.

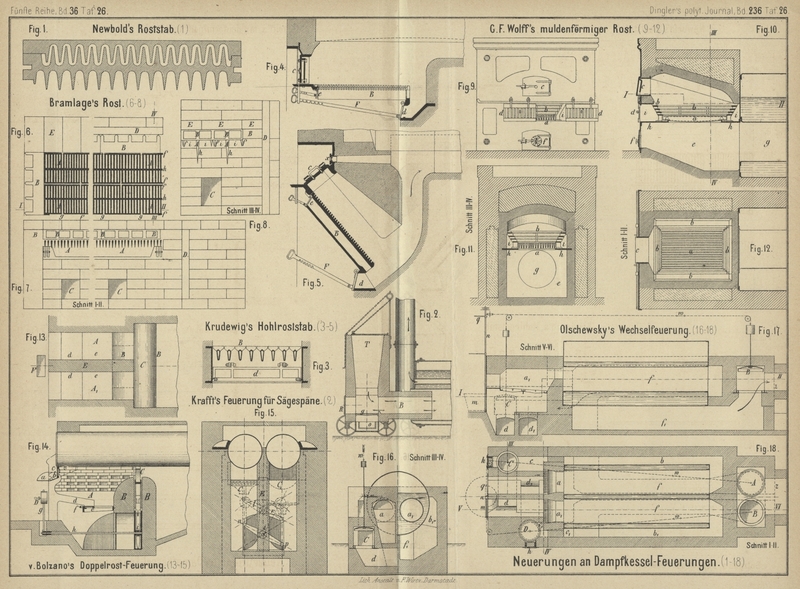

Mit Abbildungen auf Tafel 26.

(Fortsetzung des Berichtes S. 437 Bd.

233.)

Neuerungen an Feuerungsanlagen.

E. Newbold's Roststäbe werden von W. Frömbling zu Bielefeld in einer Flugschrift

empfohlen, weil sie wegen ihrer zackigen Gestalt, wie die Draufsicht Fig. 1 Taf.

26 zeigt, eine vollständige Verbrennung und mindestens 10 Proc. Kohlenersparniſs

geben sollen. – Wie wenig letztere Angabe berechtigt ist, wurde bereits in D. p. J. 1879 232 346. 233 183 gezeigt.

Treppenrost mit Wasserkühlung. Th. D'Ester in Berlin (* D. R. P. Kl. 24 Nr. 6166 vom 14. Januar 1879) macht den

Vorschlag, Roste dadurch vor dem raschen Verbrennen zu schützen, daſs er durch die

einzelnen Roststäbe fortwährend Wasser leitet. – Der Vorschlag ist weder neu (vgl.

1876 220 369), noch empfehlenswerth.

Fahrbarer Treppenrost C. Gröbe in

Berlin (* D. R. P. Kl. 24 Nr. 7003

vom 20. December 1878) will einen Treppenrost, welcher auf vier längs

Schienen laufenden Rädern ruht, verwenden, um durch Vorwärts- und Rückwärtsschieben

des ganzen System es die Brennmaterialschicht beliebig verstärken und schwächen, bei

Gefahr aber den ganzen Rost herausfahren zu können.

Feuerungsanlage für Sägespäne.Fig.

2 Taf. 26 zeigt den Durchschnitt der Vorrichtung von Krafft (Revue

industrielle, 1880 S. 125) zum Verbrennen von Sägespänen für Locomobilen.

Die durch den mit Deckel versehenen Trichter T

eingeworfenen Sägespäne lagern sich auf den durch die Thüre R

zugänglichen Rost g. Die hier entwickelte Flamme geht

durch den Ansatz B, welcher in das Flammrohr des

Locomobilkessels eingeschoben ist, während sich die gebildete Asche in dem Kasten

o sammelt.

Hohlroststab. M. Krudewig in Frankfurt a. M. (* D. R. P. Kl. 24 Nr. 7713 vom 20. März

1879) verwendet, wie Querschnitt und Längsschnitt Fig. 3 und

4 Taf. 26 zeigen, für Planfeuerung wie auch für Schüttfeuerung (Fig.

5) hohle Roststäbe B, damit die

durchstreichende Luft dieselben kalt halte und die Verbrennung des Rauches

begünstige (vgl. 1879 233 268. 353). Dieselben sind mit

einer Luftregulirungsklappe e versehen, während die

Klappe d zum Aschenfall mittels der Stange F eingestellt wird. Die Beschickung geschieht von der

Thür c aus; bei x (Fig.

5) ist eine Glasscheibe zur Beobachtung des Feuers eingesetzt.

Beim Feuerungsrost von A.

Bramlage in Lohne, Oldenburg (* D. R. P. Kl. 24 Nr. 3325 vom 18. Juli 1877) werden, wie

Draufsicht und Schnitte Fig. 6 bis

8 Taf. 26 darstellen, 4 Roststäbe A mit

Nebenrosten B verwendet, denen die in die Oeffnungen

C eintretende Luft durch die Kanäle D zugeführt wird, und welche mit den Steinen E überdeckt sind. Damit sich die Roste nicht ziehen,

sind an dem breiten Hauptstabe h und den bei g mehrfach unterbrochenen zwei Seitenstäben f die kleinen, nur 4 bis 6mm dicken Stäbe i angegossen.

Muldenförmiger Feuerungsrost. G. E. Wolff in

Hamburg (* D. R. P. Kl. 24 Nr. 7575 vom 19.

März 1879) will, wie die Vorderansicht und drei Schnitte Fig.

9 bis 12 Taf. 26

zeigen, durch Vereinigung eines Planrostes mit einem System von Treppenrosten es

ermöglichen, daſs die zur Verbrennung erforderliche Luft den Brennstoffen durch die

Spalten der Treppenroste zugeführt wird, während die durch Berührung mit den

glühenden Brennstoffen völlig verbrannten Gase durch den Planrost nach den unter

diesem angebrachten eigentlichen Feuerzügen zur Wärmeabgabe gelangen. Das

Feuerungsmaterial wird durch die gut schlieſsende Heizthür c den glühenden Brennstoffen zugeführt, welche auf dem von den

Treppenrosten b umschlossenen Rost a gelagert sind. Die entwickelten Gase müssen durch die

glühende Schicht hindurchstreichen, um auf ihrem Wege zum Kamin in den ersten

unterhalb des Rostes a beginnenden Feuerzug g zu gelangen. Die durch die Thür d eintretende Luft wird durch die horizontalen Spalten

der Treppenroste, oder auch durch das in der Thür f

befindliche Zugregister dem Feuer zugeführt. Die Platte h trägt die hohlen Roststäbe a und trennt den

Aschenraum e vom Luftraum i.

Doppelrostfeuerung. Th. v. Bolzano in Schlan, Böhmen (* D. R. P. Kl. 24 Nr. 6964 vom 14. März

1879) trennt die beiden Roste A, A1 (Fig. 13 bis

15 Taf. 26) durch die Zwischenwand E, in

welcher bis zur Höhe der Feuerbrücke B Oeffnungen

gelassen sind, welche eine Verbindung zwischen beiden Feuerräumen herstellen.

Dieselben sind versehen mit Aufschütttrichter a und b, Verschluſsschieber c,

Rost d und e mit Stocher

f. Damit die Feuergase des Rostes A über die Kohlen des später beschickten zweiten Rostes

hinwegstreichen (vgl. 1879 233 355), wird der Schieber

C gehoben, so daſs er den Kanal in der Mitte der

Feuerbrücke B verschlieſst. Sind die Gase aus A durch die Oeffnungen der Wand E längere Zeit über die frische Beschickung des zweiten Rostes gestrichen,

so ist einestheils das Brennmaterial in A aufgezehrt

und erfordert neue Beschickung; andererseits sind die Kohlen auf A1 so weit vorgewärmt

und zur Gasentwicklung gebracht, daſs sie in lebhafteste Verbrennung gerathen. Es

wird nun der Rost A beschickt, sodann der Schieber C, welcher A nach dem

Kanal hin abschlieſst, geöffnet und endlich C,

geschlossen, welcher letztere Schieber den Rost A von

dem Kanal unter dem Kessel abschneidet. So werden die Feuergase gezwungen, durch die

Oeffnungen der Wand E nach der Feuerung A überzugehen, und es wiederholt sich der beschriebene

Gang der Verbrennung. Dieser ist indessen nur für sehr nasses Brennmaterial

anzuwenden. Sonst beschickt man zunächst beide Roste und läſst sie in vollen Brand

kommen. Dann beschickt man den Rost A mit frischem

Brennstoff bis oben hin und schlieſst den Schieber C.

Die Feuergase von A müssen daher durch die Oeffnungen

in E nach dem Rost A

streichen. Hier treffen sie auf die in voller Verbrennung stehenden glühenden

Kohlen, wodurch eine vollständige Verbrennung der Gase entsteht. Ist das Feuer auf

A1 weit

niedergebrannt, so hat sich inzwischen auf A die

Verbrennung vollständig eingeleitet und, wenn A mit

frischem Brennstoff' beschickt ist und der Schieber Q

geschlossen wird, so treten die Gase aus A durch die

Oeffnungen von E nach A

und verbrennen hier vollständig. Die einzelnen Oeffnungen in E sorgen für eine Mischung der durchstreichenden Gase und leiten dieselben

also in einzelnen Strömen in die Glut.

Zur Umstellung der Schieber führt die Achse h im

Aschenloch nach vorn vor die Feuerung, wo der Arm g mit

Gewicht D angebracht ist. In der Feuerbrücke trägt die

bei i gelagerte Achse h

den Balancier np, welche durch Verbindungsstangen mit

dem zweiten Doppelhebel lr zusammenhängt. Je nach

Umstellung von g schieben die Verbindungsstangen die

damit verbundenen Schieber C oder C1 empor.

Denselben Zweck verfolgt M. Olschewsky in

Berlin (* D. R. P. Kl. 24 Nr. 6959

vom 28. Februar 1879) mit seiner Wechselfeuerung (Fig. 16 bis

18 Taf. 26), welche ebenfalls zwei getrennte Rostflächen a und a1 hat. Es sei zunächst der Aschenfall von a1 durch die Thür m geschlossen, der von a

aber offen. Die auf dem frisch beschickten Rost a

gebildeten Verbrennungsgase ziehen nun durch das Flammrohr des Kessels, gehen durch

den Kanal b und, da durch Schluſs der Glocke A der Abfluſs zum Schornstein z durch den

Kanal f nicht erfolgen kann, nach dem Raum c und durch die geöffnete Glocke C und Kanal d zum

Aschenfall des Rostes a1. Die Rauchgase müssen somit durch die auf diesem Rost befindlichen

glühenden Brennstoffe streichen, um durch das Feuerrohr, den seitlichen Kanal b1, den untern f1 und die geöffnete

Glocke B zum Schornstein zu gelangen. Nach einiger Zeit

wird die Thür m herumgeworfen, so daſs der Aschenfall

von a geschlossen, der von o, geöffnet ist, ferner durch den Hebel q auf

der Achse n mittels der über Rollen führenden Ketten

w die Glocken B und

C geschlossen, A und

D aber geöffnet, so daſs nach Neubeschickung des

Rostes a1 die Feuergase

nunmehr den umgekehrten Weg einschlagen.

Tafeln