| Titel: | Bigge's Instrument zur Bestimmung der Durchmesser und Mittelpunkte von Kreisen. |

| Fundstelle: | Band 236, Jahrgang 1880, S. 296 |

| Download: | XML |

Bigge's Instrument zur Bestimmung der Durchmesser

und Mittelpunkte von Kreisen.

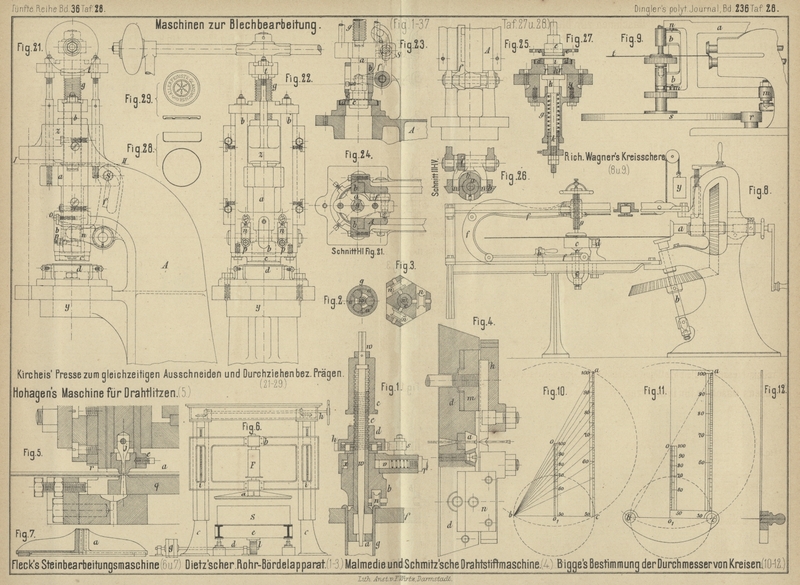

Mit Abbildungen auf Tafel 28.

Bigge's Bestimmung der Durchmesser und Mittelpunkte von

Kreisen.

Auf die bekannten Lehrsätze der Geometrie, daſs die über dem Durchmesser eines

Kreises beschriebenen Peripheriewinkel rechte Winkel sind und daſs parallele Linien

die Eigenschaft haben, von einem Punkte ausgehende Grade proportional zu theilen,

hat Karl L.

C.

Bigge in Ehrenfeld bei Köln (* D. R. P. Kl. 42 Nr. 6188 vom 25. Januar 1879) ein einfaches

Instrument zur Ermittelung der Durchmesser und Mittelpunkte gegebener Kreise

gegründet. Dasselbe besteht aus einem Gelatinplättchen, in welches die

rechtwinkligen Dreiecke bac und boo1 (Fig. 10

Taf. 28) eingeritzt sind, so daſs bo1 = o1

c, also o der Mittelpunkt

des um bac beschriebenen Kreises ist. Die Hypothenuse,

bezieh. der Durchmesser ba hat eine Länge von 100mm, während die Seite bc 50mm lang gewählt ist. Zwischen

denselben sind noch in Abstufungen von 5 zu 5mm

abwärts andere Durchmesser aufgetragen und ihre Längen bei den Schnittpunkten mit

den Parallelen ac und oo1 bemerkt. Legt man

nun das Plättchen so auf einen Kreis, daſs die Punkte b

und c in denselben fallen, so gibt der den Schnittpunkt

der Seite ac mit dem Kreis deckende Theilstrich auf

jener den Durchmesser und der entsprechende Theilstrich auf oo1 den Mittelpunkt des Kreises an.

Für den Werkstättengebrauch erhält das Instrument die aus den Fig. 11 und

12 Taf. 28 ersichtliche Einrichtung. Es besteht dann aus einem hölzernen

oder metallenen Winkel mit den nach dem eben erläuterten Princip hergestellten

Theilungen an den parallelen Kanten des einen Schenkels und zwei ausschraubbaren

Stahlnadeln, welche die beiden Punkte b und c bezeichnen.

Tafeln