| Titel: | Neuerungen an Wärmemessern. |

| Autor: | F. |

| Fundstelle: | Band 236, Jahrgang 1880, S. 303 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Wärmemessern.

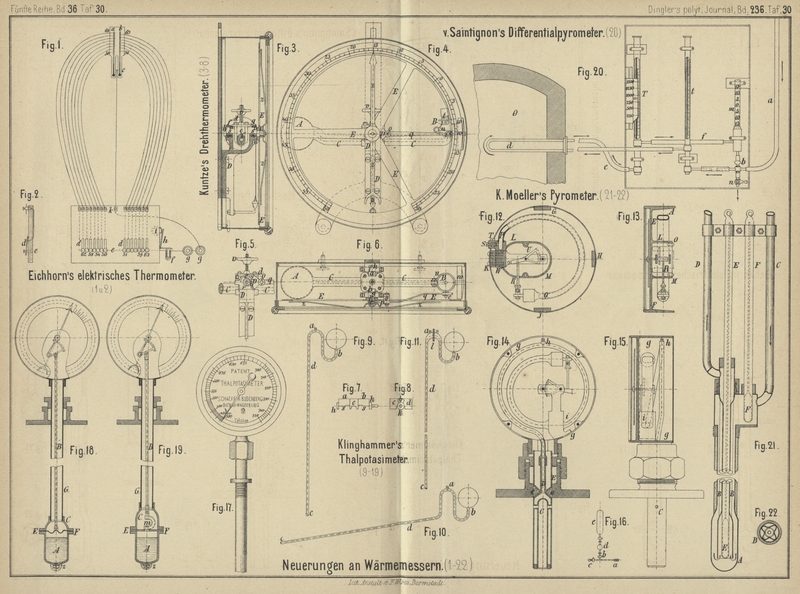

Mit Abbildungen auf Tafel 30.

Neuerungen an Wärmemessern.

Metallthermomeier. C. L. Strube in

Buckau-Magdeburg (* D. R. P. Kl. 42

Nr. 8562 vom 29. Juli 1879) befestigt im unteren Ende einer Metallhülse

eine linksgängige Spirale, bestehend aus einem zusammengelötheten Streifen

Messingblech mit darauf liegendem Stahlblech. Diese Spirale ist mit einem

Messingcylinder G verbunden, welcher nach oben an einer

rechtsgängigen Spirale hängt, die nach auſsen aus Messing, nach innen aus Stahlblech

besteht. Bei Temperaturänderungen drehen sich demnach beide Spiralen nach derselben

Richtung, die durch den Messingcylinder G und eine

Achse auf einen Zeiger übertragen wird. – Daſs derartige Metallspiralen sehr

unzuverlässige Wärmemesser sind, wurde bereits früher (1877 225 274) gezeigt.

Thermometer mit elektrischem Gradanzeiger. Folgende

Vorrichtung von A. Eichhorn (*

D. R. P. Kl. 42 Nr. 6937 vom 30. März 1879) soll auf

gröſsere Entfernungen hin die Temperatur genau angeben. Die beiden Thermometer a und b (Fig. 1 Taf.

30) haben in dem Theile der Scalen, innerhalb welchem die dem beabsichtigten Zweck

entsprechende Temperatur wechseln kann, eingeschmolzene Platindrähte, für eine Darre

z.B. zwischen 50 und 64°. Das Thermometer a zeigt die

Platindrähte eingeschmolzen bei 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64°, das Thermometer b bei 51, 53, 55, 57, 59, 61 und 63°. Auſserdem ist

unterhalb der Scalen noch ein Draht c eingeschmolzen,

welcher mit dem Quecksilber der Thermometer immer in Berührung bleibt. Sämmtliche

Drähte führen nach den Klemmschrauben eines Brettes, auf welchem Tasten d angebracht und auf deren Knöpfe die Zahlen

aufgetragen sind, welche den Graden entsprechen, mit denen sie in metallisch

leitender Verbindung stehen. Der Schnitt durch das Brett Fig. 2 zeigt

die leitende Verbindung von den Klemmschrauben nach den Tasten d, welche ähnlich wie Federn oder in beliebiger anderer

Weise angeordnet sein können. Ein Draht e ist quer

unter die Tasten hinweggeführt und kann mit diesen durch Niederdrücken derselben in

leitende Verbindung gebracht werden. Derselbe geht über einen Elektromagnet f nach den Elementen g.

Ein Winkelhebel h wird durch den Elektromagnet f bei Schlieſsung des Stromes aus den Zähnen des

Sperrrades i eines beliebigen Klingelwerkes ausgerückt

und dieses dadurch in Thätigkeit gesetzt. Vom Platindraht c der beiden Thermometer führt die Leitung nach der Klemmschraube k und von da nach dem Element g. Die Leitungen können somit unterbrochen sein an den in den Scalen

eingeschmolzenen Platindrähten, wenn die Quecksilbersäule im Thermometer noch nicht

bis zu denselben gestiegen ist, und an den Tasten.

Angenommen, die Temperatur stehe auf 57,5° und der Heizer will den Stand des

Thermometers vom Feuerungsraum aus erkennen, so drückt er der Reihe nach von links

nach rechts die Tasten nieder. Sobald die Taste 56 niedergedrückt wird, schlieſst

sich der von dem Elemente g ausgehende Strom, die

Klingel ertönt. Der Heizer weiſs nun, daſs das Quecksilber zwischen 56 und 58°

steht. Um die Höhe noch genauer zu bestimmen, braucht er nur von den ungeradzahligen

Tasten, welche

rechts auf dem Brette angeordnet sind, die mit 57 bezeichnete niederzudrücken; das

Ertönen der Klingel zeigt, daſs die Temperatur über 57° steht, demnach zwischen 57

und 58°.

Der Platindrath, welcher bei 64° in der Scale eingeschmolzen ist, ist nicht mit einer

Taste d, sondern direct mit dem Draht e verbunden. Die Leitung ist also hier nur einmal und

zwar in der Thermometerröhre unterbrochen. Steigt das Quecksilber bis zur

Maximaltemperatur (im vorliegenden Fall ist 64° dafür angenommen worden), so geht

der Strom vom Element g über die Klemme k durch die Quecksilbersäule des Thermometers a, den Platindraht 64 und

seine Leitung, Draht e und Elektromagnet f. Dieser löst wieder den Winkelhebel h aus, worauf der durch ein beliebiges Uhrwerk

getriebene Klingelapparat so lange arbeitet, bis die Temperatur der oberen Grenze

wieder gesunken ist. Die Maximaltemperatur zeigt sich also stets selbstthätig an,

und die gleiche Anzeige einer Minimaltemperatur läſst sich durch ähnliche Anordnung

erreichen.

Telethermometer. Um die Temperaturen auf gröſsere

Entfernungen hin zu ermitteln, verbindet J. Salleron

(Bulletin de Mulhouse, 1879 S. 593) die

Thermometerkugel durch ein beliebig langes kupfernes oder eisernes Capillarrohr mit

dem aus Glas hergestellten Beobachtungsrohr. Neben dieser Capillarrohre liegt eine

völlig gleiche mit derselben Flüssigkeit gefüllte, welche wie die erste in ein

eingetheiltes Glasrohr endigt, aber nicht mit einer Thermometerkugel verbunden ist.

Der Unterschied der Angaben beider Flüssigkeitssäulen entspricht somit derjenigen

der Kugel, welche der zu messenden Temperatur ausgesetzt ist, gibt daher diese

selbst an, nach Scheurer mit einer Sicherheit von

0,5°.

Bei seinem verbesserten Drehthermometer (* 1879 233 121) hat F.

Kuntze in Leipzig (* D. R. P. Kl. 42 Zusatz Nr. 7473 vom 4. April 1879) die

Hohlräume der beiden Glaskungeln A und B (Fig. 3 bis

8 Taf. 30) von denen A geschlossen, B aber mit der äuſseren Luft in Verbindung steht, durch

die Glasröhre C verbunden. Diese Röhre ist derartig

gebogen, daſs sie in der Mitte des Abstandes mit Schneiden versehen werden kann,

deren scharfe Kante bei der mittleren Stellung des Instrumentes mit der Mittellinie

aus A in eine Horizontalebene fällt, wogegen der

Nullpunkt von B um einige Millimeter höher liegt. Die

Schneiden s werden durch die gegenüber liegenden Arme

a und b (Fig.

7) eines kreuzförmigen Körpers gebildet, dessen andere Arme c und d (Fig. 8)

sattelförmig auf das Glasrohr aufgesetzt und mit diesem mittels Bügelschrauben und

Deckel fest verbunden sind. Vermöge dieser Schneiden kann das Rohr C mit Zubehör in den Pfannen m und n (Fig. 3) des

gegabelten Stativs D wie ein Wagebalken spielen, wobei

die die Schneidenrücken umspannenden Bügel f und g ein Versetzen und die die Schneiden fortsetzenden Bunde h und k ein Verschieben in

der Seitenrichtung verhindern. Auf den Bund k ist das

die Scale tragende Rad E befestigt, während auf dem

verlängerten Zapfen bei k das lose aufgeschobene

Getriebe r mit dem Zeiger z frei über der Scale spielen kann. In das Getriebe r greift der gezahnte Bogen des ungleicharmigen Hebels

pq (Fig. 5),

welcher durch den Mitnehmer e der Kugel B genöthigt wird, an seiner Bewegung Theil zu nehmen,

indem er um den Drehpunkt o schwingt und andererseits

eine entsprechende Drehung des Zeigers z verursacht.

Ist das Radialverhältniſs des Getriebes und des Zahnbogens p = 1 : 4, so muſs das erstere nebst dem Zeiger eine Drehung von 240°

machen, wenn die Kugel B einen Bogen von 60° in

entgegengesetzter Richtung beschreibt.

Nachdem der Zeiger z und der Hebel pq, jeder für sich, so angeordnet sind, daſs

Schwerpunkt und Drehpunkt zusammenfallen, wird das ganze Instrument, bevor es mit

Quecksilber gefüllt und die Kugel B mit der Zwinge u nebst Gegengewicht w

versehen wurde, mittels der Mikrometerschraube v (Fig.

5) ins labile Gleichgewicht gebracht. Nun wird das Instrument bei

mittlerer Temperatur mit Quecksilber so gefüllt, daſs die Kugel A und die Röhre C, mit

Ausschluſs aller Luft, gänzlich, die Kugel B dagegen

nur zur Hälfte gefüllt ist. Demnächst wird auf die letztere der Stöpsel und die

Zwinge u aufgesetzt und durch Regulirung des

Gegengewichtes w die Gleichgewichtslage für die

mittlere Temperatur hergestellt. Im Uebrigen bietet die Mikrometerschraube v das Mittel den Schwerpunkt des Instrumentes in den

erforderlichen Abstand unter die Drehachse zu rücken.

Um das gefüllte Instrument transportfähig zu machen, ist der Conus des die Kugel B schlieſsenden Stöpsels einem Zapfhahn ähnlich

durchbohrt, welcher bei einer gewissen Stellung durch das Loch t des Kugelhalses Luft einläſst, in jeder andern aber

die Luft abschlieſst.

Thalpotasimeter. PictetVgl. F. Fischer: Chemische Technologie der Wärme

(Braunschweig 1880), S. 40.machte bereits den Vorschlag, die

Wärme mittels des Druckes zu bestimmen, welchen der Dampf verschiedener

Flüssigkeiten ausübt. In gleicher Weise verwendet nun J. W.

Klinghammer in Braunschweig (* D. R. P. Kl. 42 Nr. 8101 vom 5. Februar 1879 und Zusatz Nr. 8315

vom 27. März 1879) ein enges, unten bei c

geschlossenes, oben S-förmig gebogenes Metallrohr, welches, wie die schematischen

Darstellungen Fig. 9 und

10 Taf. 30 zeigen, mit einem Manometer versehen und dessen Schenkel b von a aus völlig, d aber zu ⅔ des Rauminhaltes mit einer entsprechenden

Flüssigkeit gefüllt ist. Aus der am Manometer abgelesenen Spannung wird die

Temperatur bestimmt:

Diese Bestimmung erfolgt:

1) Von – 65° bis + 12,5° bei Eingabe von flüssiger Kohlensäure in

das Rohr cd. Der Schenkel

ab wird mit Quecksilber gefüllt. Das

Manometer ist von 0 (– 65°) bis 50at (12,5°) zu

theilen.

2) Von – 10° bis + 100° bei Eingabe von Schwefligsäureanhydrid.

Der Schenkel ab wird mit Quecksilber gefüllt. Das

Manometer ist von 0 bis 20at zu theilen.

3) Von + 35° bis 120° bei Eingabe von wasserfreiem Aethyläther in

das Rohr cd. Der Schenkel

ab wird für den Fall, daſs der Apparat in

Räumen benutzt wird, deren Temperatur 20° überschreitet, mit Quecksilber gefüllt.

Das Manometer ist von 0 bis 12at zu theilen.

4) Von 100° bis 226° bei Eingabe von destillirtem Wasser in die

Rohrschenkel ab und cd. Das Manometer ist von 0 bis 25at zu theilen.

5) Von 216° bis 360° bei Eingabe von bei 210° siedenden schweren

Petroleumölen (Tridecan C13H28, Siedepunkt 216°) in beide Rohrschenkel ab und cd. Das Manometer ist von 0 bis 50at getheilt.

6) Von 357° bis 780° bei Quecksilberfüllung.

Da die mit flüssiger Kohlensäure oder Aether gefüllten Instrumente in den Schenkeln

ab unter der Manometerfeder mit Quecksilber

gefüllt werden, dessen Ausfluſs nach dem Schenkel ab verhindert werden muſs, so befindet sich bei a (Fig. 11)

eine Erweiterung, in welcher weiſsgar gegerbtes Leder l

faltig aufgespannt ist und so das Quecksilber absperrt.

Die Eintheilung des Instrumentes geschieht mittels hydraulischer Druckmessung nach

Atmosphären und Eintragen der dem Druck nach Regnault

entsprechenden Temperatur des betreffenden Dampfes auf der Scale.

Die Art der Druckübertragung erläutert Fig. 12 und

13 Taf. 30. Die guſseiserne Unterlage des Zifferblattes EF ist vorn mit einem Rande versehen, in welchem

die den Zeiger und das Zifferblatt deckende Glasscheibe liegt. Die hintere Seite ist

mit 4 Füſsen G bis K

versehen, von welchen der eine den Federapparat trägt. Auſserdem ist die Platte mit

einer guſseisernen Kapsel LM verbunden, welche

zur Aufnahme der Bewegungsübertragung dient und zum Schütze derselben durch eine

Blechplatte O verschlossen wird. In dem mit Fuſs K verschraubten Bronzestück W wird eine mit der Zugstange R verbundene

Bourdon'sche Feder PQ so eingelöthet, daſs die mit

einer Schraube S verschlieſsbare Oeffnung mit dem

Innern der Feder in Verbindung steht. Um diese Schraube S herum befindet sich eine Erweiterung, welche mit der cylindrischen

Oeffnung T in Verbindung steht, die ebenfalls durch

eine Schraube verschlossen werden kann, in welche aber auch nach Entfernung der

Schraube ein Verbindungsrohr a (Fig. 16)

eingeschraubt werden kann, welches durch entsprechende Hahnverbindungen b und c abwechselnd die

Feder mit einer Luftpumpe oder mit dem gläsernen Meſsgefäſs d für eine abgewogene Menge Schwefligsäureanhydrid aus dem Behälter e in Verbindung setzt.

Die Feder PQ wird luftleer gemacht, der Hahn c geschlossen, b geöffnet,

so daſs der Inhalt der Kugel d sich nach der Feder entleert, bis sie zu ⅔

gefüllt ist, worauf sie mittels der Schraube S

abgeschlossen wird. Dann wird das Rohr a ausgeschraubt,

die Oeffnung T geschlossen und die Schrauben S und T mit Zinn

verlöthet. Je nach der Temperatur der Umgebung wechselt die Spannung des

Schwefligsäureanhydrides und damit die Stellung des Federendes Q, dessen Verschiebung durch die Stange R auf den Zahnbogen U

übertragen wird, welcher ein Getriebe in Bewegung setzt, auf dessen Achse der die

Temperatur angebende Zeiger angebracht ist.

Bei dem in Fig. 14 und

15 Taf. 30 dargestellten Apparate für Wärmemessung in Röhren und Gefäſsen

steht der Flüssigkeitsbehälter C, welcher auch durch

ein unten verschlossenes Rohr von beliebiger Länge ersetzt werden kann, mit dem

Rohre D in Verbindung, welches sich in der

Manometerkapsel fortsetzt und dort in einem Bronzestück eingelöthet und durch dieses

hindurch mit einer Bourdon'schen Feder verbunden ist, welche, wie beim vorigen

Apparate, auf einen Zeiger wirkt. Um das Rohr vor Abkühlung zu schützen, ist ein

Rohr E mit Zinnloth bei e

derart eingelöthet, daſs C, E und die verbindende

Löthstelle gleichen Durchmesser haben. Von der Oeffnung h aus wird nun die Feder und das Rohr hi völlig, das Gefäſs C zu ⅔ mit

Kohlenwasserstoff oder Wasser gefüllt, dann wird h

verschraubt und verlöthet. Rohr und Feder werden nun in die Kapsel g eingelegt, schlieſslich wird eine Flansche

angeschraubt zur Befestigung des Instrumentes an den betreffenden Apparaten. Die

Scale ist vor der Füllung des Apparates mit Hilfe pneumatischen Druckes in

Millimeter eingetheilt und sind danach die Wärmegrade eingetragen. Fig. 17

Taf. 30 zeigt die äuſsere Form eines derartigen mit Quecksilber gefüllten

Apparates.

Bei Anwendung längerer Rohre muſs wenigstens ⅓ bis ⅔ der Länge der zu messenden

Temperatur ausgesetzt sein, eine Unbequemlichkeit, welche durch die Einrichtung Fig.

18 und 19 Taf. 30

vermieden wird. Eine Metallbüchse A, welche durch die

Verschraubung z mit Aether, Wasser u. dgl. gefüllt

werden kann, wird für Apparate mit nur 5 bis 6at

Spannung mit einer Wellenfeder EF geschlossen,

welche zwischen den Rand des Gefäſses und den Deckel C

eingeschoben wird. Mit der Wellenfeder wird in üblicher Weise ein Stab B verbunden, welcher die Bewegung auf den Zeiger

überträgt und mit einem Schutzrohr G aus gleichem

Material umgeben ist. Für höheren Druck wird das Gefäſs A mit einem Deckel E F (Fig. 19)

geschlossen, auf welchem eine kleine Bourdon'sche Feder m so aufgelöthet ist, daſs der in A

entwickelte Dampf in die Feder tritt. Die Stange B

führt wieder zum Zeiger.

Die Apparate werden von Schäffer und Budenberg in

Buckau-Magdeburg hergestellt und kosten mit Aetherfüllung 80 M., mit Wasser 110 M.

und mit Quecksilber 120 M.

Bei dem in Fig. 20

Taf. 30 dargestellten Differentialpyrometer von F. Graf von

Saintignon in Longwy, Frankreich (*

D. R. P. Kl. 42 Nr. 5731 vom 22. October 1878)

flieſst durch das Rohr a mit Hahn b ein gleichmäſsiger Strom Wasser zu, dessen Temperatur

durch das Thermometer t bestimmt wird. Derselbe geht

dann durch das im Ofen O liegende Kupfer- oder

Porzellanrohr d, von hier durch das Rohr e zum Thermometer T und

durch das Rohr f nach dem offenen Manometer m, um schlieſslich durch den Hahn n wieder abzulaufen. Die Temperatur des Ofens wird aus

der Wärmeaufnahme des Wassers berechnet, wie sie von den beiden Thermometern

angezeigt wird.

Das Pyrometer von K.

Möller in Kupferhammer bei Brackwede

(* D. R. P. Kl. 42 Nr. 5882 vom 28. November 1878)

besteht im Wesentlichen aus einem kleinen Kessel A und

dem Halse B (Fig. 21 und

22 Taf. 30), welcher diesen mit dem Zuleitungsrohre C und dem Ableitungsrohre D verbindet. Diese Theile sind aus dünnem Kupferblech hergestellt; der

Kessel A ist auſsen vergoldet. Der Hals besteht aus

zwei concentrischen Röhren, von denen die äuſsere cylindrisch, die innere, wie der

Querschnitt Fig. 22

zeigt, cannellirt ist, unten aber cylindrisch ausläuft und hier die Kugel eines

Thermometers E umschlieſst, dessen Glasrohr durch das

cannellirte Kupferrohr nach oben geht. Beim Gebrauche wird der untere Theil des

Apparates der zu messenden Temperatur ausgesetzt, durch das Rohr C aber Wasser eingeführt, dessen Temperatur an dem

Thermometer F abgelesen wird. Das Wasser flieſst

zwischen dem cannellirten inneren und äuſseren Rohr des Halses nach unten, wird an

den Wandungen des Kessels erwärmt, steigt im inneren Rohre, welches das Thermometer

enthält, wieder nach oben und flieſst durch das Rohr D

ab. Die Temperatur wird aus der durch die beiden Thermometer E und F bestimmten Wärmezunahme des

durchflieſsenden Wassers auf Grund vorheriger Versuche berechnet.

Da es wohl kaum ein Wasser gibt, welches nicht wenigstens Spuren eines Niederschlages

absetzt, der aber, wie auch jede noch so geringe Oxydschicht oder Ruſsablagerung,

die Wärmeübertragung beeinfluſst, da es ferner noch zweifelhaft ist, ob der

Wärmeübergang der äuſseren Temperatur proportional ist, so wird man derartige

Temperaturbestimmungen nur mit Vorsicht aufnehmen dürfen.

Nach dem Zusatzpatent * Nr. 7511 vom 20. Mai 1879 soll die heiſse Ofenluft in einem

Rohre aufsteigen, welches von dem herunterflieſsenden Wasser umgeben ist. – Die

Angabe, daſs die Temperatur aus dem Wärmeunterschied des ein- und austretenden

Wassers und der Menge der aus dem Rohr entweichenden Gase zu berechnen ist, also

ähnlich wie Linde (1879 232

339) für Dampfkessel vorgeschlagen, ist nicht richtig.

F.

Tafeln