| Titel: | Neuerungen an Maschinen zur Fassfabrikation. |

| Fundstelle: | Band 236, Jahrgang 1880, S. 368 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Maschinen zur

Faſsfabrikation.

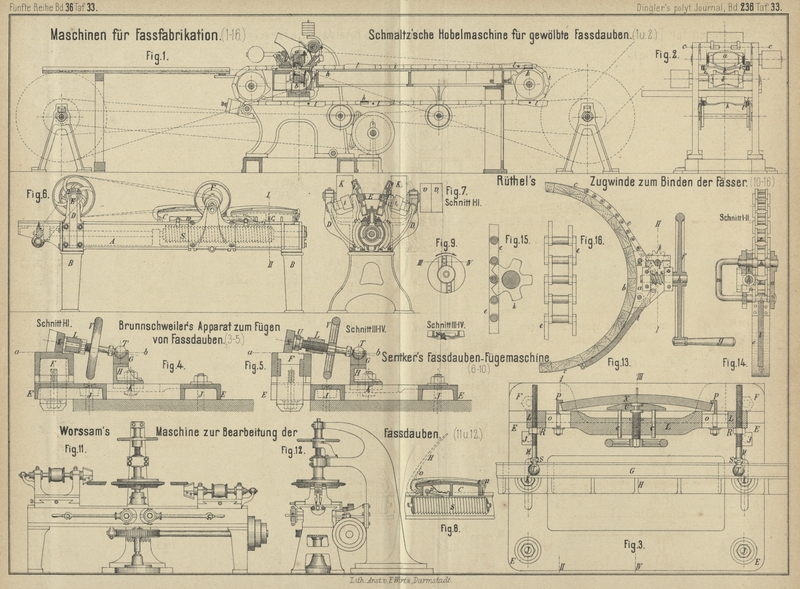

Mit Abbildungen auf Tafel 33.

Neuerungen an Maschinen zur Faſsfabrikation.

Die in Fig. 1 und

2 Taf. 33 dargestellte Hobelmaschine von Gebrüder

Schmaltz in Offenbach (* D. R. P. Kl. 38 Nr. 810 vom 11. October 1877) ist zur Herstellung von gewölbten Faſsdauben mit verstärkten

Köpfen aus gespaltenem Holze bestimmt. Derselben liegt die Bedingung zu Grunde, daſs

das Holz genau parallel der Faserrichtung bearbeitet werden soll, um möglichst

widerstandsfähige Dauben und damit solide Fässer zu erhalten. Fig. 1

stellt einen Längenschnitt der Maschine dar, Fig. 2 die

Vorderansicht vom Kopfe her, unter Weglassung unwesentlicher Theile.

Die Bearbeitung der Daube geschieht durch die beiden vertical über

einander liegenden Walzenhobel a und b, deren Messer wie gewöhnlich eine der Wölbung der

Daube entsprechende Krümmung erhalten. Der obere Hobel ist convex, der untere concav

gekrümmt. Der untere Hobel b ist in einem festen

Spindelstocke gelagert, der obere a dagegen muſs sich

um ein gewisses Maſs heben und senken können, weil die Dauben an beiden Enden dicker

bleiben sollen, während sie in der Mitte, am Bauche, dünner ausgearbeitet werden

müssen. Aus diesem Grunde ist das Lager des oberen Hobels drehbar um die Achse c und wird für gewöhnlich durch den Zug des

Treibriemens an einen verstellbaren Anschlag am Gestell angedrückt. Das Verstellen

dieses Anschlages in verticaler Richtung regulirt die Dicke der Daube.

Die Daube liegt während der Bearbeitung auf den Auflagen d und e auf, von denen die

erstere entsprechend dem noch unbearbeiteten Holze gerade, letztere der fertigen

Daube entsprechend abgerundet ist. Das Andrücken des Holzes auf die Unterlagen

bewirken die beiden Stücke f und g; ersteres ist wieder gerade, letzteres gewölbt.

Das noch unbearbeitete Stück der Daube liegt während des

Vorschubes nur auf einer schmalen Schiene h im

Bettmittel auf. Es ist hierdurch windschiefem Holze ein allmähliches Verdrehen um

seine Längsachse gestattet in dem Masse, als die Daube vorgeschoben wird, und eben

durch diese Einrichtung wird eine der Faserrichtung des Holzes parallele Bearbeitung

erzielt, wie dies bei der Bearbeitung von Hand auch geschieht. Durch die verticale

Uebereinanderstellung der beiden Hobel ist es ferner ermöglicht, eine ebensolche

Bearbeitungsweise bei krumm gewachsenem Holze zu erzielen, falls man nur die

Vorsicht gebraucht, das Holz mit der convexen Seite nach unten in die Maschine

einzulegen.

Der selbstthätige Vorschub des Holzes erfolgt durch zwei

Gelenkketten L welche auf den beiden inneren Seiten des

Maschinengestelles herlaufen und über entsprechende Rollen und Tragrollen geführt

sind (vgl. Ganz 1874 212 *

23. Wood 1878 230 * 220).

Die parallel neben einander herlaufenden Ketten sind durch gekrümmte Stege h mit einander verbunden. Die Krümmung der Stege ist so

gestaltet, daſs sie, gegen den Kopf der Daube andrückend, mit dieser zwischen den

Walzenhobeln durchgehen können. Der oben befindliche Steg ist daher nach oben concav

gekrümmt, wie die Faſsdaube. Um das seitliche Verlaufen des Holzes zu verhindern,

besitzen die Stege in der Mitte einen kleinen Stachel, der sich beim Verschub in das Hirnende

der Daube eindrückt. Die gewölbte Form der hinteren Holzauflage und des hinteren

Andrückers verhindert die seitliche Abweichung des vorderen noch unbearbeiteten

Endes der Daube.

Die Verstärkung an den Kopfenden der Daube wird durch eine

entsprechende Hebung des oberen Walzenhobels erzielt, und zwar erfolgt dies durch

die mit der Kette, bezieh. den Stegen fest verbundenen Schablonen l, welche seitlich unter den mit einem gehärteten

Gleitstücke m besetzten drehbaren Lagern des Hobels

hindurchgehen. Diese Schablonen bilden entsprechende Erhöhungen und heben bei dem

Durchgang unter dem Gleitstück m die Lager des oberen

Walzenhobels, damit derselbe an den Enden der Dauben mehr Holz stehen läſst als in

der Mitte. Es ist klar, daſs hierdurch die Daube eine der Form der Schablone

ähnliche Verstärkung am Kopf erhält.

Die Stege und Schablonen sind zum Verstellen in der Längsrichtung

der Kette eingerichtet, um Dauben von verschiedener Länge herstellen zu können.

Für handwerksmäſsigen Betrieb der Küferei und Böttcherei ohne

Zuhilfenahme eines Motors dürfte sich der in Fig. 3 bis

5 Taf. 33 dargestellte Apparat zum Fügen der

Faſsdauben von T. Brunnschweiler in St. Gallen (* D. R. P. Kl. 38 Nr. 5716 vom 10.

December 1878) als recht zweckmäſsig erweisen. Fig. 3 zeigt

den Grundriſs und Horizontalschnitt desselben, Fig. 4 und

5 sind Verticalschnitte.

E ist ein guſseiserner ebener Rahmen,

welcher auch aus Hartholz hergestellt werden kann und zum Ausschrauben auf eine

Hobelbank, einen Tisch oder eine Werkbank mit den vier Schrauben J versehen ist. Dieser Rahmen dient dazu, um

einestheils den Hobel F aufschrauben zu können, welcher

in der Zeichnung aus Guſseisen construirt dargestellt ist, aber auch aus Hartholz

gemacht werden kann, und anderntheils zur Auflage der Leitrinne G mit deren Support H.

Dieser ist parallel zum Hobel verschiebbar, wofür zwei Schlitze in dem Rahmen

angebracht sind. Mittels der zwei Schrauben K wird der

Support in bestimmter Stellung fixirt.

L ist ein maſsiver Bügel aus Schmied-

oder Guſseisen, der zugleich die Mutter bildet für die zwei langen Stellschrauben

M und für die Schraube N. Die Achsen dieser drei Schrauben befinden sich in einer und derselben

Ebene, o sind Schlitze im Bügel L zur Aufnahme und Verstellung der zwei Hakenkloben P. Bei c sind durchgehende

Löcher für die Führungsstifte c. R sind Fixirmuttern

für die Stellschrauben M; letztere haben bei S ein Vierkant zum Anfassen mit einem Gabelschlüssel

und endigen in einen Stift, um welchen sich die Bronzekugeln T drehen können.

Die Schraube N hat vorn einen Zapfen

und trägt das maſsive Eisenstück U, in welchem sich die

Schraube drehen kann. Die Geradführung durch die Führungsstifte c verhindert, daſs U

selbst sich drehen kann. Am hinteren Ende der Schraube N ist das Handrädchen V aufgekeilt.

Die zwei Hakenkloben P sind da, wo

sie in den Schlitzen o stecken, vierkantig, vorn

dagegen so breit, als der Bügel L dick ist. Der

umgebogene, kurze Schenkel der Hakenkloben ist inwendig auf einen Minimalradius

ausgedreht, damit die hier anliegende Daube, sei sie auf der äuſseren flachen Seite

schon rund gehobelt oder nicht, einen zum Radius rechtwinkligen Anschlag findet. X ist die aufgespannte Daube.

Dieser vorstehend beschriebene Aufspannapparat dient zum Biegen

der zu bearbeitenden Daube und zur Ertheilung der richtigen Stellung derselben

während des Hobelns. Er liegt einerseits mit den Kugeln T in der Leitrinne G und andererseits mit der

aufgespannten Daube auf dem Hobel F auf. Seine Bewegung

ist eine lineare in der Richtung des Hobels.

Das Anspannen der Dauben geschieht, während der Aufspannapparat in

seiner Normallage auf dem Hobel und der Leitrinne liegt, so daſs die Schraube N ungefähr auf die Schneidkante des Hobeleisens zu

liegen kommt. Die zu bearbeitende Daube wird von oben hochkantig hinter die

Hakenkloben P gestellt. Mit der linken Hand wird der

Aufspannapparat um etwas gehoben, so daſs die Daube in ihrer Breite unter und über

dem Hakenkloben ungefähr gleichviel vorsteht, worauf mit der rechten Hand mittels

Drehen des Handrädchens V die Daube in die gebogene

Form gepreſst wird bis zu einer auf der Hobelfläche angebrachten Marke. Diese Marke

ist je nach der gewünschten Bauchung des Fasses verstellbar.

Man hobelt, bis ein vollständiger ganzer Span erscheint, dreht

alsdann den Ausspannapparat mitsammt der aufgespannten Daube um und hobelt die

andere Seite, worauf die Schraube N wieder

zurückgeschraubt und die Daube herausgenommen wird, ohne den Apparat zu heben.

Die losgespannte Daube geht gröſstentheils oder ganz wieder in

ihre frühere gerade Richtung zurück und die Fugen zeigen nun zwei Flächen von

vollständigster Glätte und Continuität.

Die Hobelfläche und die Achse der Leitrinne liegen genau in einer

Ebene und der Aufspannapparat läſst sich mittels seiner Kugeln um die Achse der

Leitrinne drehen bezieh. schwenken, so daſs, mögen die Dauben noch so verschieden

breit sein, die Fuge doch immer in ihrer ganzen Länge genau in den Radialschnitt des

fertigen Fasses zu liegen kommt, was durch die Linie ab

in Fig. 4 und 5

ersichtlich gemacht ist.

Dieser Apparat, obschon für runde Fässer bestimmt, ist auch für

ovale oder selbst für eirunde Fässer anwendbar, wenn seine Einstellung für die

verschiedenen Radien verändert wird. Ebenso ist derselbe geeignet zur Anfertigung

von Bottichen und Kübeln aller Art, zu welchem Zweck eine steife Schiene zwischen

den Hakenkloben befestigt ist, welche so breit sein muſs wie die eigentlichen Haken

selbst und die an ihrer inneren Seite zur besseren Festhaltung der Daube mit rauhen

Stellen versehen ist. Die Schraube N dient dann nur

dazu, die Daube, um sie festzuhalten, an diese Schiene anzupressen. Die Leitrinne

muſs in diesem Falle, anstatt parallel zum Hobel, derart schräg verstellt werden,

wie die Wandung des Gefäſses werden soll.

Die in Fig. 6 bis

10 Taf. 33 dargestellte Faſsdauben-Fügemaschine von L. Sentker in

Berlin (* D. R. P. Kl. 38 Nr. 7062

vom 14. März 1879) ist bestimmt, Faſsdauben an ihren beiden Seitenkanten

auf einem Durchgange so zu bearbeiten, daſs die radialen Fugen des Fasses vollkommen

dicht werden. Der Stab wird auf einer der Form des herzustellenden Fasses

entsprechenden Unterlage so festgespannt, daſs er dieselbe Krümmung erhält, welche

er später im zusammengestellten Fasse hat, und in dieser Lage an schneidenden

Werkzeugen vorbeigeführt, welche derart angeordnet sind, daſs sie bei jeder Breite

des Stabes eine die Mittelachse des Fasses schneidende Ebene berühren. Die

Abbildungen zeigen in Fig. 6 und

7 Seitenansicht und Querschnitt der Maschine, in Fig. 8 ein

Längenschnitt der bogenförmigen Spannstücke, in Fig. 9 und

10 Vorderansicht und Querschnitt des Messerkopfes.

Die auf zwei Füſsen ruhende Wange A

hat einen nahezu kreisförmigen Querschnitt, welcher sich oben zu einer Führung für

die Spannstücke C, C1

abflacht. In der Nähe der schneidenden Werkzeuge wird diese Führung noch durch zwei

seitlich angebrachte Winkelschienen w vervollständigt,

um jedes Schwanken der Spannstücke unmöglich zu machen. Auf der unteren Seite ist

die Wange offen und an den Enden mit entsprechenden Lappen für die Füſse B versehen. Ueber dem Fuſse B ist die Wange auch seitlich durch gerade Flächen begrenzt, damit die

beiden Traglager D, D1

der Vorlegewelle E einen bequemen Anschluſs finden. In

der Mitte der Wange ist die mit Dreieckgewinde versehene und zur Fortbewegung der

Spannstücke C, C1

dienende Schraube S gelagert, welche ihren Betrieb von

der Vorgelegewelle E durch zwei Stufen Scheiben, die

Schnecke und das Schneckenrad k erhält. Die beiden Spindelstöcke, welche die

kegelförmigen Messerköpfe F, F1 tragen, sind um die Mittelachse der Wange A verdrehbar. Die Auflageflächen an letzterer sind

genau centrisch zur Mittelachse überdreht und mit kreisförmigen Spannuthen zur

Aufnahme der Befestigungsschrauben der Spindelstöcke versehen. Die Anordnung der

Messerköpfe ist eine solche, daſs die Messer bei jeder möglichen Neigung des

Spindelstockes, wie schon erwähnt, eine die Mittelachse von A schneidende Ebene berühren, bezieh. erzeugen müssen. Die Messerköpfe

sind nicht als flache Scheiben, sondern kegelförmig gestaltet und treten die Messer,

deren Anordnung aus den Fig. 9 und

10 klar ersichtlich ist, aus diesem Kegelmantel nur ganz wenig heraus.

Die Messer berühren in Folge dieser Kegelform des Messerkopfes die zu erzeugende

Fläche nur in ihrer unteren, verticalen Stellung, werden also bei Beseitigung des

vorstehenden Holzes in günstigster Weise über die Faser wegschneiden und nach dem

Schnitt die hergestellte Fläche nicht länger berühren, sondern frei ausschlagen. Der

Betrieb der beiden Messerköpfe, welche auf ihren Spindeln die Riemenläufe i, i1 tragen, erfolgt

von der Vorgelege welle E durch die Riemenscheiben K und K1. Die Welle E erhält

ihren Betrieb von der Haupttransmission, und dienen zur Aufnahme der Betriebsriemen

die feste und lose Riemenscheibe v und v1.

Die in Fig. 8 im

Längenschnitt gezeichneten Spannstücke C, C1 von denen zum ununterbrochenen Betrieb etwa vier

Stück nöthig sind, passen mit ihrem unteren Theil in die Führung der Wange A hinein und sind oben nach der Wölbung des Fasses

abgerundet. An dem einen Stirnende ist ein schmiedeiserner Winkel t nebst Klinke u

befestigt. Am anderen Ende hat der Hebel H seinen

Drehpunkt und dient zum Niederdrücken des unter den Winkel t geschobenen Stabes. Die am Hebel H

angebrachte Feder o dient zur Ausgleichung von

Differenzen in der Stärke der Stäbe, die Klinke u hält

den Hebel nach dem Niederdrücken sicher fest. Die im Inneren der Spannstücke

befindliche Klinke p vermittelt die Fortbewegung

derselben durch die Schraube S. Bei einer genügenden

Anzahl von Spannstücken wird in so fern ein ununterbrochener Betrieb erzielt, als

die Spannstücke von der einen Seite eingeschoben, nach vollzogenem Durchgänge auf

der andern Seite herausgenommen und mit neuen Stäben versehen der Maschine wieder

zugeführt werden, wie in Fig. 6

gezeichnet.

In Fig. 11 und

12 Taf. 33 ist eine von S. Worssam und Camp.

in Chelsea bereits in mehreren Exemplaren (wovon nach Engineer, 1879 Bd. 48 S. 397 drei bei Baſs und

Comp. in Burton-on-Trent in Verwendung stehen) ausgeführte Maschine zur Bearbeitung der Faſsböden in zwei

Ansichten dargestellt. Dieselbe bearbeitet die Böden am äuſseren Umfang und ist zu

diesem Zwecke mit zwei Messerköpfen versehen, wovon der eine die obere, der andere

die untere Kegelfläche anhobelt. Die Spiodelstöcke der Messerwellen sind auf

Schlitten gestellt und letztere auf einer geraden Wange in Prismen verschiebbar. Der

zusammengefügte Faſsboden ist zwischen zwei Planscheiben eingespannt, welche durch

Schnecke und Schneckenrad mittels Riemen und Stufenscheibe in Umdrehung versetzt

werden. Mit Rücksicht darauf, daſs das Holz, aus welchem der Faſsboden

zusammengesetzt ist, nach der Fasernrichtung mehr Widerstand leistet als senkrecht

dazu, wird derselbe oval gehobelt derart, daſs der gröſste Durchmesser quer zur

Richtung der Fasern zu stehen kommt. Die hierzu erforderliche Bewegung der

Spindelstockschlitten wird durch Excenter und Stangen erzielt, welche in Fig.

11 ersichtlich sind. Die Umdrehungszahl des Faſsbodens läſst sich im

Hinblick auf die vorhandenen Stufenscheiben innerhalb gewisser Grenzen dem

Durchmesser desselben entsprechend reguliren. Auf dieser Maschine können in einem

Arbeitstage 150 Paar Faſsböden bearbeitet werden. Die Detailconstruction dieser

interessanten Maschine ist aus den Abbildungen leicht zu entnehmen.

Zum gleichmäſsigen Zusammenziehen der nach Erwärmung der

Faſsdauben provisorisch zusammengestellten Fässer, um die Reifen auflegen zu können,

dient die in Fig. 13 bis

16 Taf. 33 im Grundriſs und Schnitt mit theilweiser Ansicht dargestellte

Zugwinde zum Binden der Fässer von A.

Ruthel in Berlin (* D. R. P. Kl. 38 Nr. 7077 vom 10. April 1879).

Das Gehäuse a, in welchem das

Getriebe gelagert ist, legt sich mit seiner Flansche an den Faſsdaubenkranz b. Ein schmiedeisernes Zugband c oder Drahtseil ist einerseits mit einem Auge an dem Gehäuse a befestigt, umspannnt das Faſs und schlieſst sich mit

dem anderen Ende an die Schakenkette e an.

Die Bewegung wird durch Handrad f

mittels des Handgriffes g bewirkt, durch die Schnecken

welle h dem Rade i

mitgetheilt, durch das Getriebe k, welches auf

gemeinschaftlicher Welle mit dem Schneckenrade i

verbunden ist, auf die Schakenkette e übertragen und

dadurch ein Zusammenziehen der Faſsdauben bewirkt. Zum Loslösen der Winde, nachdem

ein eiserner Reifen auf das Faſs gezogen worden, wird das Rad f nach entgegengesetzter Richtung gedreht.

Um die willkürlichen Bewegungen des freien Rades der Schakenkette

e zu verhindern, ist eine gewundene Stahlfeder l angebracht, welche einerseits an dem Zugband c und andererseits an der Schakenkette e befestigt ist; es wird dadurch das freie Ende der

Schakenkette tangential an das Faſs gezogen.

Ein Handgriff m dient zum leichten

Handhaben der Zugwinde bei dem Gebrauche derselben.

Tafeln