| Titel: | Strassenramme von S. Ch. Tempel in Schwanebeck bei Halberstadt. |

| Fundstelle: | Band 236, Jahrgang 1880, S. 372 |

| Download: | XML |

Straſsenramme von S. Ch. Tempel in Schwanebeck bei Halberstadt.

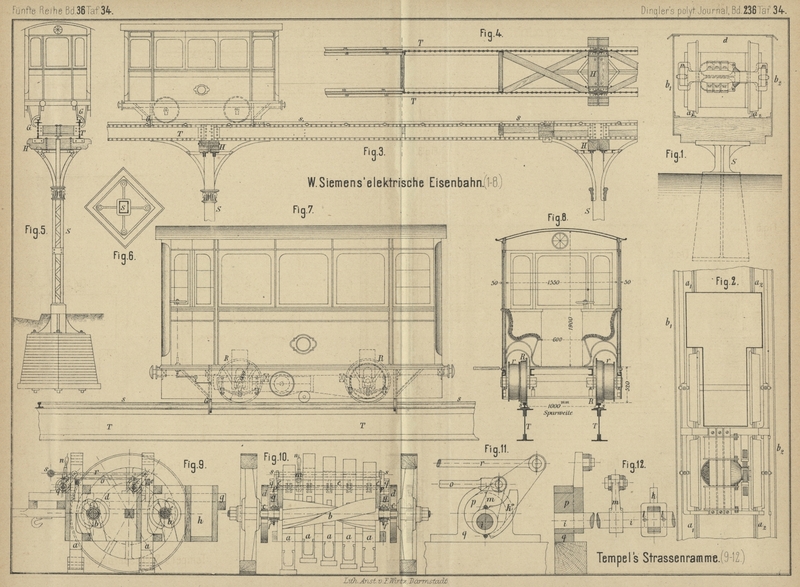

Mit Abbildungen auf Tafel 34.

Tempel's Straſsenramme.

Diese in Fig. 9 bis

12 Taf. 34 dargestellte Maschine (* D. R. P. Kl. 19

Nr. 2548 vom 31. März 1878) bezweckt das Rammen geschotterter und

gepflasterter Straſsen.

In einem Holzgestell, welches auf zwei Laufrädern ruht, sind zehn Rammklötze a in zwei Reihen zu je fünf angebracht, welche durch

die Hebedaumen b der Reihe nach gehoben und fallen

gelassen werden. Die Bewegung der Hebedaumen geschieht durch die Zahnräder c, welche im Eingriff mit den mit den Laufrädern

verbundenen Rädern d stehen. Durch Vorwärtsbewegung

tritt der Apparat in Thätigkeit. Die Entfernung der Rammen, sowie die Tourenzahl der

Daumenwellen im Verhältniſs zu derjenigen der Laufräder sind so gewählt, daſs jeder

Punkt der Straſse über die ganze Breite der Rammenreihen hin bearbeitet wird. Soll

der Apparat weiter geschafft werden, so lassen sich die Rammen durch eine geeignete

Vorrichtung auffangen und so hoch heben, daſs sie von den Hebedaumen nicht mehr

berührt werden.

Die Rammen selbst bestehen aus Klötzen von quadratischem Querschnitt, aus Eichenholz

o. dgl., und sind an ihrem unteren Theile durch eiserne Schuhe armirt. Nach der

Daumenwelle zu haben sie an geeigneter Stelle einen Ausschnitt, über dem ein

eingezapftes Holz hervorragt. Dieses, wie die obere Seite des Ausschnittes, dienen

dem Hebedaumen als Angriffstellen. Um zu verhindern, daſs die Rammen Stellen treffen

können, welche tiefer als die Bahn der Fahrräder liegen, geht durch alle in einer

Reihe liegenden Rammen ein Querbalken e hindurch,

welcher sie nötigenfalls auffängt. Die Schlitze hierfür sind, um den Hub zu

ermöglichen, nach unten passend verlängert.

Ist ein gröſseres Gewicht der Rammen erforderlich, so werden sie am unteren Ende

durch umgelegte Gewichte beschwert. Die Führung der Rammen besteht zum Theil aus den

Wänden des Gestellrahmens selbst, nach den Daumenwellen hin zu einem oberen und

einem unteren, quer durch das Gestell gehenden Balken und endlich aus zwischen den

Rammen fest angebrachten Hölzern; diese sind mit kreisförmigen Ausschnitten

versehen, um den Daumenwellen Platz zu geben.

Die in vorliegendem Falle angewendeten Hebedaumen sind zusammenhängend als Schraube

hergestellt, könnten jedoch ebenso gut für jede Ramme einzeln auf der Welle

befestigt werden. Die Daumenwellen b laufen in

Hängelagern f, welche an den Hauptrahmen g angeschraubt sind. Die Bewegungsübertragung geschieht

auf beiden Seiten.

Um beim Gebrauche den Rammen leicht die nöthige verticale Stellung zu geben, ist es

nöthig, die vor und hinter der Tragachse liegenden Massen möglichst auszugleichen,

und befindet sich zu dem Ende am hinteren Theile des Gestelles ein Kasten h, der mit Eisen oder Steinen nach Bedarf gefüllt

werden kann.

Die einzelnen Theile der Ausrückung sind in Fig. 11 und

12 dargestellt. Zunächst besteht dieselbe aus einer Welle i, welche vor den Rammen liegt und die Klinken k trägt. Diese sitzen lose auf der Welle, werden aber

durch die Mitnehmer l so gehalten, daſs ihnen noch

etwas Spiel nach vorwärts wie nach rückwärts gestattet ist. Auf jeder Welle i befindet sich ein Hebel m, von denen der vordere mit einem Handgriff n versehen ist. Um die Drehung beider Achsen gleichzeitig ausführen zu

können, sind die Hebel durch eine Stange o verbunden.

Sollen die Rammen ausgerückt werden, so dreht man die Wellen i so weit, bis die Klinken k dagegen liegen.

Sind erstere nun durch die Daumenwellen fast bis zur höchsten Stellung gehoben, so

fallen die Klinken durch ihr eigenes Gewicht in die in den Rammen angebrachten

Aushöhlungen und verhindern so ein Herunterfallen derselben. Die Hebedaumen sind

aber jetzt noch im Stande, die Rammen um ein Geringes zu heben. Dies zu beseitigen,

dient folgende Einrichtung: Die Wellen sind auf ihren Enden in Excentern p, welche mit einer Kurbel aus einem Stück gegossen

sind, gelagert. Die Excenter drehen sich in den Lagern q. Eine Drehung der Excenter nach vorwärts bewirkt ein Heben der Rammen.

Um alle Excenter gleichzeitig und gleichförmig zu bewegen, sind die vorderen mit den

hinteren durch die Zugstangen r in Verbindung gesetzt,

welche nach vorn verlängert die Querstange s tragen.

Diese dient einestheils als Handhabe für die Kurbeln, dann auch zur Vermittelung der

Bewegung der beiderseitigen Excenter.

Tafeln