| Titel: | W. Birch's Maschine zum Oeffnen, Ausbreiten und Leiten von Geweben. |

| Autor: | Kl. |

| Fundstelle: | Band 236, Jahrgang 1880, S. 377 |

| Download: | XML |

W. Birch's Maschine zum Oeffnen, Ausbreiten und

Leiten von Geweben.

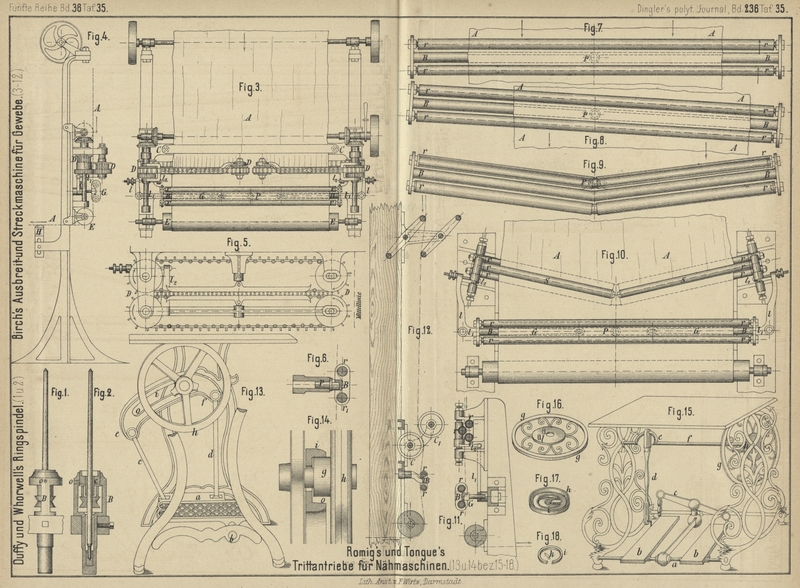

Mit Abbildungen auf Tafel 35.

Birch's Ausbreit- und Streckmaschine für Gewebe.

Auf der Wiener Ausstellung 1873 wurde von Will Birch in

Salford durch das den Kattundruckereien und Färbereien rühmlichst bekannte englische

Haus J. M. Sumner und Comp. in Manchester eine

selbstwirkende Ausbreitmaschine zum Führen, Ausbreiten und Entkräuseln von nassen,

gefärbten oder gebleichten Calicots und anderen Stoffen als eine Neuheit vorgeführt,

über welche damals kurz berichtet worden ist (vgl. 1874 211 395). Dieselbe enthielt einen wirklich neuen Gedanken und kommt einem

thatsächlichen Bedürfniſs der betreffenden Industrien entgegen. Doch fand sie bis

jetzt weder in der Praxis, noch in der Literatur die für eine allgemeine Verbreitung

nothwendige Beachtung, wozu u.a. das damalige, zwar wortreiche, jedoch die

wichtigsten Bestandtheile des Apparates kaum berührende Rundschreiben der Fabrik

seinen guten Theil beigetragen haben mag, – ein gemeinnützlicher Wink für neue

Maschinen, welche wohl bekannt, aber nicht erkannt werden wollen. In jenem

Rundschreiben wurde als wichtiger Bestandtheil der Maschine auch ein Regulator

erwähnt, ohne nähere Beschreibung seiner Einrichtung und Dienstleistung. Auf seine

Verbesserung beziehen sich zunächst die neuesten Abänderungen des Mechanismus, welche W.

Birch in seiner Patentschrift (* D. R.

P. Kl. 8 Nr. 3445 vom 12. Juni 1878) niedergelegt hat. Die

Veröffentlichung der letzteren gibt zugleich einen Einblick in die Zusammensetzung

des gesammten Apparates, wie er vor Trockencylindern für eine Stückbreite in

einfacher, vor solchen für doppelte oder dreifache Stückbreite in zweifacher oder

dreifacher Anordnung und Wiederholung auf bezieh. neben einander gestellt wird.

In Fig.

3 bis 5 Taf. 35

ist der Apparat nur für eine Stückbreite angenommen. Die Waare A kommt über eine 2,5 bis 3m oberhalb desselben gelagerte horizontale Leitwalze zu den Federbrettern

C herunter, geht zwischen diesen hindurch und

gelangt zu den Ausbreiteketten oder Bändern D. Jene

Leitwalze ist durch ein angehängtes Gewicht belastet, um durch diese bekannte

Bremsvorrichtung der Waare die nöthige Spannung zu ertheilen. Die angegebene Höhe

für die Lage der Leitwalze ist für das gute Arbeiten des Apparates nothwendig;

ebenso ist es zu empfehlen, das Gewebe in der genannten Höhe, ehe es zur Leitwalze

gelangt, über und unter mehreren Spannstäben hinweg einen horizontalen Weg von

mehreren Meter machen zu lassen. Auf diese Weise wird dasselbe wohl vorbereitet und

geordnet zwischen die endlosen Kettenpaare geführt und die Arbeit der letzteren

wesentlich erleichtert, wie Referent bei einem Apparat zu beobachten Gelegenheit

hatte, welcher vor einem Naſskalander aufgestellt war.

Indem das Gewebe an die von der Mitte des Apparates aus in entgegengesetzter und

horizontaler Richtung umlaufenden Ketten (vgl. Fig. 5)

angedrückt wird, glätten und streichen dieselben die groſsen und kleinen Falten des

Arbeitstückes von dessen Mitte angefangen gegen die Seiten heraus und geben ihm

geradlaufende, gleichmäſsige Leisten, welche Arbeit sonst von 1 bis 2 Personen in

ziemlich unvollkommener Weise besorgt wird.

Von den Ketten geht die Waare über die gerippten Schienen des Regulators G, dann um die Leitwalze E

herum und gelangt zwischen zwei gerippten Spannstäben H

hindurch unter einem Winkel von ungefähr 25° zur ersten Kupfertrommel des

Trockenapparates. Damit dieser Winkel nicht gröſser ausfällt, ist es eben

nothwendig, daſs die ganze Vorrichtung dem Trockenapparate möglichst nahe

aufgestellt wird.

Der Regulator oder Leiter G bildet nach der

ursprünglichen Anordnung einen aus 3 festen parallelen Stäben zusammengefügten

Rahmen, welcher, um einen in der Mittellinie der Maschine liegenden horizontalen

Zapfen P drehbar, durch jedes seitliche Ausweichen des

durchlaufenden Gewebes eine geneigte Stellung erhält (vgl. Fig. 8).

Läuft letzteres zu weit nach rechts, so verläſst der Rahmen seine horizontale

Gleichgewichtslage, senkt sich auf der rechten, hebt sich auf der linken Seite und

bewirkt gleichzeitig durch die Hebelarme l, l1 und l2, daſs sich auf der linken Seite über ihm die

Ketten schlieſsen und auf der rechten öffnen. Die geschlossenen Ketten werden nun der Waare einen Zug nach

links ertheilen, bis dieselbe wieder den vorgeschriebenen Weg in der Mitte der

Maschine einschlägt, womit der Leiter seine horizontale Gleichgewichtslage und die

Ketten auf beiden Seiten gleichen Schluſs zurückerhalten. Fig. 4 und

5, letztere in gröſserem Maſsstab, zeigen den Umlauf und die Einrichtung

des einen (rechtseitigen) Kettenpaares, sowie das Eingreifen des Hebelarmes l2, welcher, von dem

Leiter G geführt, die Entfernung der Ketten von

einander bald vergröſsert, bald verkleinert.

Dieser Leitrahmen besteht nun nach der neueren Anordnung Birch's zum Theil oder ganz aus Stäben, welche um ihre Längenachse drehbar

sind, und zwar können dieselben glatt oder gerippt, cylindrisch oder conisch geformt

sein. So stellen Fig. 6 bis

8 den Querschnitt und zwei Grundrisse eines Regulators mit drei

parallelen Stäben vor, deren mittlerer B fest eingefügt

ist, während die beiden äuſseren Stäbe r, r drehbar

sind und von dem sich vorwärts bewegenden Arbeitstücke A selbst in Drehung versetzt werden. Der ganze Rahmen selbst schwingt um

den Zapfen P, befindet sich in Fig. 7 in

seiner Gleichgewichtslage und ist in Fig. 8 von

dem nach rechts ausweichenden Gewebe aus derselben verschoben worden. – Ebenso gut

kann auch die mittlere Stange B drehbar und die beiden

äuſseren Stangen r, r fest ausgeführt, oder die feste

mittlere Stange mit zwei oberen und zwei unteren drehbaren Stangen verbunden

sein.

Soll der Leiter zugleich zum Strecken, nicht blos zum Führen des Gewebes dienen, so

erhalten seine Stäbe die Form eines gegen die Mittellinie der Maschine sich

zuspitzenden Winkels, wie Fig. 9

angibt, wo die äuſseren Stäbe die Achsen für die sich drehenden Hülsen abgeben. Da

die Bewegungsrichtung dieser vom Zeuge in Drehung versetzten Rollen mit der

Bewegungsrichtung des Stückes stets einen Winkel bildet, so wird dasselbe durch die

Rollen von seiner Mitte nach auſsen gezogen, gespannt und gestreckt. – Solche

winkelförmige Stäbe lassen sich auch zusammen mit geradlinigen Stäben verwenden, sei

es daſs man alle beweglich oder daſs man sie zum Theil fest ausführt.

Am wirksamsten dürften sich die winkelförmigen Stäbe erweisen, wenn sie so angeordnet

sind, daſs, wie in Fig. 10 und

11, der mittlere Stab aus zwei Theilen zusammengesetzt ist, deren jeder

am äuſseren Ende um einen Zapfen drehbar und mit dem kurzen Hebel l2 verbunden ist.

Dieser steht wieder mit dem Leiter G durch die Hebel

l und l1 im Zusammenhang und hebt oder senkt den einen

Rollenarm r des Streckers S, je nachdem das durchlaufende Stück A auf

den Leiter G einwirkt, während gleichzeitig der andere

Schenkel des Streckers in entgegengesetzter Richtung herauf oder hinunter gerückt

wird. So übt der mittlere Stab r bald auf dieser, bald

auf der anderen Seite einen gröſseren oder kleineren Druck auf das Gewebe aus; der

Druck wird wie bei der

bisherigen Kettenanordnung auf beiden Seiten gleich sein, wenn der mit dem Strecker

immer zusammenarbeitende Leiter sich in der Gleichgewichtslage befindet.

Dieses Streckwerk soll und kann mithin den ursprünglichen Kettenmechanismus in seiner

Wirkung ebenso ersetzen, als die in Fig. 12

Taf. 35 abgebildete Anordnung von zwei Schraubencylindern C und C1 in

Verbindung mit einem Leiter B. Dieselben können, wie

hier angenommen, entweder beide fest, oder einer der Cylinder kann in einem

Schwingrahmen gelagert sein, welcher durch ein Hebelwerk mit dem Leiter

zusammenhängt, wie in einer früheren Mittheilung (1878 230 365) über diesen Mechanismus kurz angegeben worden ist.

Kl.

Tafeln