| Titel: | Neuerungen an Nähmaschinen und Stickmaschinen. |

| Autor: | G. W. |

| Fundstelle: | Band 236, Jahrgang 1880, S. 380 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Nähmaschinen und

Stickmaschinen.

(Patentklasse 52. Fortsetzung des Berichtes S. 28

Bd. 235.)

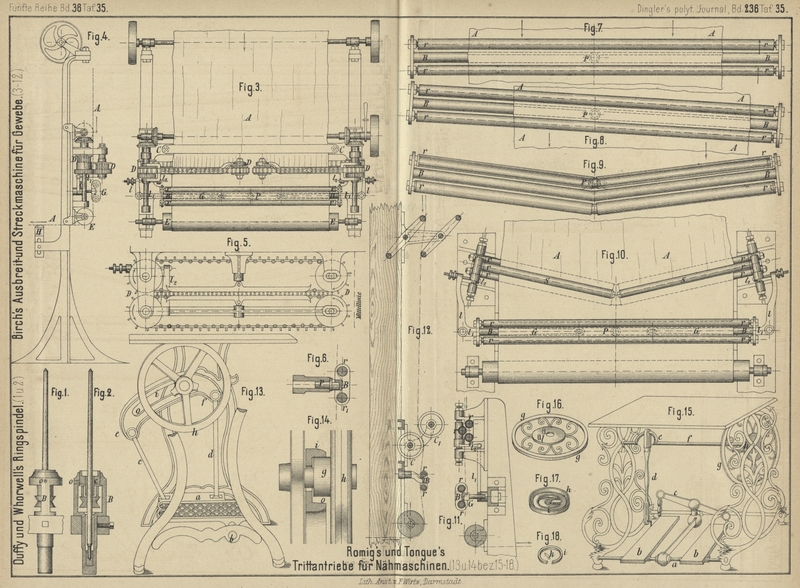

Mit Abbildungen auf Tafel 35.

Neuerungen an Nähmaschinen und Stickmaschinen.

Die Anordnungen für den Handbetrieb der Nähmaschinen von Frister und Roſsmann in Berlin (* D. R. P. Nr. 7254 vom 30. März 1879) zeigen eine neue

Kupplung zwischen Schwungrad und Triebwelle. Das Schwungrad steckt im Allgemeinen

lose auf dieser Welle und dreht sich zwischen einem festen Bunde und einer am Ende

vorgeschraubten Mutter. Seine Nabe trägt auf dem inneren, dem Bunde zugekehrten

Stücke eine Scheibe mit gekerbtem Rande, welche mit Schraubengewinde auf ihr sich

drehen und verschieben läſst; das andere Ende der Nabe enthält ein Stirnrad, welches

durch ein mit der Handkurbel zu bewegendes gröſseres Rad seine Umdrehungen erhält

und damit auch das Schwungrad umdreht. Schraubt man nun die gerändelte Scheibe weit

nach vorn, so drückt sie an den Bundring und preſst zwischen diesen und der äuſseren

Mutter das Schwungrad fest auf die Welle.

Die Spülmaschine

von Louis

Sieſs in Löbtau-Dresden (* D. R. P. Nr. 8056 vom 17. April 1879) ist zur Anwendung an

Nähmaschinen für das Aufspulen des Schiffchenfadens bestimmt; ihr eigenthümlicher

Fadenführertrieb kann jedoch auch an anderen Spulmaschinen Verwendung finden. Der

Fadenführer wird von zwei parallelen Stäben im Gestell getragen und längs derselben

verschoben, wobei er den Faden zwischen beiden Würteln der Spule hin und her führt.

Von ihm reicht ein drehbarer Arm nach abwärts, welcher mit seinen beiden

zugeschärften Seitenkanten beim Hin- und Rückgange abwechselnd an je einer der

beiden Schrauben anliegt, welche unter ihm im Gestell eingelagert sind und von der

Spulenachse aus durch Stirnräder so getrieben werden, daſs ihre Umdrehungsrichtungen

einander entgegengesetzt sind. In der Mitte unter beiden Schrauben liegt eine lange,

nach oben schmäler werdende Schiene, gegen deren Seite der Arm vom Fadenführer sich

anstemmt, so daſs er sicher mit den Schrauben gangen im Eingriff bleibt. Am Ende des

Führerhubes trifft der Führerarm an eine Feder, welche ihn, sobald die untere

Führungsleiste zu Ende ist, auf die andere Seite drängt zum Eingriffe mit der

anderen Schraube, welche ihn in entgegengesetzter Richtung wieder mit zurück nimmt;

er stemmt sich dabei gegen die andere Seite der Führungsleiste.

Der Mechanismus zur Bewegung der Nadelstange an Nähmaschinen von C. A.

Rempen in Linden vor Hannover (* D. R. P. Nr. 8172 vom 13. Mai 1879) besteht darin, daſs in

Singer-Maschinen die Führungsscheibe mit herzförmiger Curve, welche an der

Nadelstange befestigt ist und von dem Kurbelzapfen der Triebwelle erfaſst wird, um

die Nadel zu heben und zu senken, nicht mehr in steifer Verbindung mit der

Nadelstange sich befindet, sondern an einem einarmigen Hebel im Bogen auf und ab

schwingt und erst durch einen Zugarm die Nadelstange mit fort bewegt. Die Verbindung

kann nun so getroffen werden, daſs der höchste und tiefste Stand der Nadel mit den

äuſsersten Ständen des Schiffchens zu gleicher Zeit erreicht, also der obere Faden

mit dem unteren ganz gleichzeitig angezogen wird. Ferner vermeidet diese

Construction den seitlichen Druck fast gänzlich, welchen bei bisheriger Einrichtung

die Kurbel auf die Nadelstange ausübt, und erhält somit den sicheren Gang auf

längere Dauer.

Die Knopfloch-Nähmaschine von Fried. Simmons in

London (* D. R. P. Nr. 7847 vom 15.

März 1879) stellt mit dem Doppelsteppstich einer Schiffchen-Nähmaschine

die Umsäumung der Knopflochkanten her. Der Stoffrücker erhält auſser seiner

fortschreitenden Bewegung nach jedem Stiche noch eine seitliche Schwingung und

verschiebt dadurch den Stoff so, daſs die Nadel abwechselnd in den Schlitz und zur

Seite in die Waare einsticht, also die Kante wie mit überwendlicher Naht umgibt. Die

Schwingungen werden so regulirt, daſs am Ende des Schlitzes Stiche von doppelter

Länge zum Abschluſs der Oeffnung entstehen und dann rückwärts die Schwingungen nach

der entgegengesetzten Seite erfolgen, wobei die andere Kante ihre Naht erhält.

Zwei Patente von G.

Neidlinger in Hamburg (* D. R. P. Nr. 8258 vom 25. März 1879 und Nr. 8264 vom 20. Mai

1879) betreffen solche Transportirvorrichtungen in

Schiffchen-Nähmaschinen, welche den Stoff von oben erfassen und nach jeder Richtung

hin schieben. In beiden Fällen hat man, um die Nahtrichtung im Stoffe zu ändern, den

Stoffrücker direct mit der Hand im Kreise fort zu schieben; dagegen wird er in

Richtung der Stichlänge im ersten Falle durch einen um die Nadelstange herum

liegenden und auf und ab gehenden Kegel nach auswärts gedrängt und von einer Feder

wieder zurückgeschoben und im zweiten Falle zieht ihn ein Winkelhebel direct hin und

her, radial zur Nadelachse gerichtet. Der horizontale Arm dieses Winkelhebels liegt

in der Nuth eines Ringes, welchen die Triebwelle durch eine Curvenscheibe und

Zugstange stetig auf und ab zieht. Die Nadel bewegt sich immer in gleicher Lage und

an gleicher Stelle, ebenso bleibt das Schiffchen unverändert.

Der Spulapparat für

Nähmaschinen von Jos. Wertheim in Frankfurt a. M. (* D. R. P. Nr. 8022 vom 2. April

1879) zeigt eine neue Fadenführung beim Aufwinden des Garnes auf die

Schiffchenspule. Der Fadenführer bildet einen zweiarmigen Hebel, dessen vorderes

Ende den Faden auf die Spule leitet, während das hintere Ende durch eine Zugstange

hin und her geführt wird. Eine Kurbel Scheibe, getrieben von einem Schraubenrade und

einer Schraube der Spulenachse, bewegt diese Zugstange, indem sie deren Endzapfen in

einem radialen Schlitze führt und ihn durch eine Feder stetig an ein fest liegendes

elliptisches Stück andrücken läſst. Der Umfang dieses Führungsstückes ist so

geformt, daſs der Fadenführer eine gleichmäſsige Bewegung erhält.

E. Cornely in

Paris (* D. R. P. Nr. 8481 vom 21.

Juni 1879) hat denjenigen Apparat an der

Bonnaz'schen Tambourirmaschine, welcher zum

Umschlingen des gewöhnlichen Nähfadens mit einem besonderen Zierfaden dient (vgl.

1879 232 39), aus seiner bisherigen Lage und Anordnung

unterhalb der Nähtischplatte herauf gebracht an den Kopf der Maschine. Er besteht

hier aus einer Hülse welche um das Nadelröhrchen drehbar gelagert ist und die

Fadenspule den Führer und Fadenspanner trägt. Diese Hülse wird, ähnlich der früheren

Einrichtung, bei jedem Stiche einmal um die Nadelachse herum gedreht; dabei legt

sich der Zierfaden um den gewöhnlichen Nähfaden und bleibt oben auf dem Stoffe da,

wo der Kettenstich entsteht, sichtbar. Zum Betriebe dieses Apparates enthält das

Gestell oben neben der Triebwelle eine ihr parallel liegende und durch Stirnräder

von ihr getriebene Welle, welche sowohl den oberen Fadenführer, als auch den unteren

gewöhnlichen Führer zum Einlegen des Nähfadens in den Haken der Nadel bewegt.

Ein Nähständer

für die Schirmfabrikation von Berthold Doctor und Comp. in

Berlin (* D. R. P. Nr. 8502 vom 24.

Juni 1879) ist für die Handnäherei beim Ueberziehen des Schirmgestelles

in so fern ein sehr nützliches Geräth, als er den Schirm in irgend einer Lage, den

Stock nach aufwärts gerichtet, zu tragen vermag, so daſs man leicht auſsen und innen

an ihn gelangen kann. Er besteht aus einem Reifen von solcher Weite, daſs ein Theil

der Schirmwölbung im aufgespannten Zustand in ihm Platz findet. Durch gebogene Stäbe

ist dieser Reifen mit einer tiefer liegenden Nabe verbunden, so daſs das Ganze die

Form eines Korbes erhält, welcher mit einer nach abwärts reichenden Schraubenspindel

in einem Fuſsgestell sich nach Art eines Drehstuhles auf und ab bewegt. Ein Kästchen

in dem Nabenstücke und Knöpfe an ihm dienen zum Aufbewahren und Aufhängen von

Nähutensilien und Instrumenten.

Zur Herstellung langer gerader Nähte in

schweren Zeugen, wie z.B. in Segeln oder bei der Zusammensetzung von

Teppichen aus mehreren langen Streifen, haben Rosenberg und Fränkel

in Berlin (* D. R. P. Nr. 8482 vom 24.

Juni 1879) das Nähmaschinengestell zu einem Wagen umgeformt, welcher mit

vier Rädern auf zwei Schienen läuft und auf welchem auch zugleich der Arbeiter

sitzt. Letzterer bewegt in gewöhnlicher Weise durch Tretschemel, Kurbelscheibe und

Schnurentrieb die Hauptwelle der Nähmaschine und diese überträgt durch

Räderübersetzung die Drehung auf die vordere Wagenachse, so daſs gleichzeitig

während des Ganges der Nähmaschine auch das ganze Gestell auf den Schienen

fortfährt, entlang der Kante des zu nähenden und ausgespannten Stoffes. Dabei

entspricht die Stichlänge dem Wege des Wagens während einer Stichzeit. Die hintere

Wagenachse, über welcher sich das Sitzbrett des Arbeiters befindet, ist vertical

drehbar in das Gestell eingelegt, so daſs man mit dem Wagen auch in Curven fahren

kann, wenn die Nahtrichtung nicht eine geradlinige sein soll. Die Rückwärtsbewegung

erfolgt mit gröſserer Geschwindigkeit als der Lauf vorwärts während der Arbeit. –

Derselben Firma sind Neuerungen an

Pechfaden-Nähmaschinen patentirt worden (* D. R. P. Nr.

8379 vom 11. Juli 1879), welche vorherrschend aus verschiedenen

Stoffdrückern bestehen, mit denen man starkes Leder in bestimmte Lagen bringen und

während des Nähens erhalten kann.

Die Vorrichtung zur Bewegung des Schiffchenkorbes in Nähmaschinen von G.

Neidlinger in Hamburg (* D. R. P. Nr. 8569 vom 22. Juli 1879) ist für Cylinder- oder

Armmaschinen anwendbar, welche ein oscillirendes Schiffchen enthalten. Der Träger

oder Korb dieses Schiffchens wird auf eine Scheibe gesetzt und durch einen Stift

fest gehalten, die Scheibe aber mittels einer Kurbel und Stange auf kurze Strecken

vorwärts und rückwärts gedreht. Die betreffende Kurbelstange ist ein zweiarmiger

Hebel, der in der Mitte des Maschinenarmes mit einem Langschlitze an einem Bolzen

hängt und am anderen Ende wiederum von einer Kurbel erfaſst und bewegt wird. Die

Achse der letzteren trägt ein Stirnrädchen, auf welches ein schwingendes Zahnsegment

wirkt, dessen Schwingungen ein Hebel und ein Excenter auf der Triebwelle der

Maschine hervorbringt. – In einem anderen Patente derselben Firma (* D. R. P. Nr. 8589 vom 30. Juli 1879) ist das Segment

entfernt und dadurch ersetzt worden, daſs das Ende des langen Kurbelhebels direct in

der Nuth einer Excenterscheibe läuft und dadurch seitliche Schwingungen erhält. Da

aber auch eine geringe Längsbewegung in der Auflagerung des Hebels erforderlich ist,

so ist er am äuſseren Ende mit einem zweiten Arme verbunden, welcher durch eine andere Curvenführung

derselben Excenterscheibe hin und her gezogen wird. Weiter geben diese Neuerungen

noch eine solche Verbindung zwischen dem Nadelstangenhebel und der Stange selbst an,

daſs bei der Schwingung des ersteren sein vorderes Ende sich gegen die Stange

verschiebt und diese Bewegung wird zur Erzeugung der Fadenspannung benutzt.

Die Vorrichtung an Kettelmaschinen zur

Herstellung sehr langer Maschen von C. A. Roscher in

Markersdorf und Julius Köhler in

Limbach, Sachsen (* D. R. P. Nr. 8572

vom 2. August 1879) ist in derjenigen Nähmaschine verwendbar, welche man

in der Wirkerei sehr vielfach benutzt, um Waarenstücke genau in den Reihen ihrer

Maschen durch eine einfache Kettennaht mit einander zu verbinden. Die Stoffe werden

zu dem Zwecke mit ihren letzten Maschenreihen auf Zähne eines Kammes gehängt, welche

wenig rinnenförmig gebogen sind, so daſs die Nadel längs derselben genau in die

Maschen einstechen kann. Soll nun eine recht lockere Naht entstehen, so legt man

einen zweiten Kamm so in die Maschine ein, daſs dessen dünne Blechzähne zwischen den

Zähnen des Waarenkammes stehen und er sich während der Arbeit mit letzterem

gleichmäſsig fortbewegt. Dann führt die Nadel vor jedem Stiche ihren Faden um einen

solchen Hilfszahn herum, bildet also eine Schleife, welche um so länger wird, je

weiter der Kamm von der Waare entfernt eingestellt und gehalten ist. Anstatt des

Hilfskammes wird vortheilhaft ein Rad mit langen Blechzähnen dann verwendet, wenn an

einer Seite der Maschine Waare aufgehängt werden soll, während die andere schon in

Arbeit ist. Dieses Rad sitzt drehbar an einem Gestellarme, dreht sich während des

Fortschreitens des Waarenkammes und kann gegen denselben verstellt werden; es ist

auch für runde Kettelmaschinen ausschlieſslich anzuwenden, da für diese ein

Hilfekamm nicht angebracht werden kann.

Eine neue Trittbewegung für

Nähmaschinen von J. Romig in Mifflinburg, Pa.,

welche nach dem Scientific American im Engineer, 1880 Bd. 49 S. 190 veröffentlicht ist,

ersetzt die Kurbel am Schwungrade durch folgenden in Fig. 13 und

14 Taf. 35 veranschaulichten Mechanismus: Der Fuſstritthebel a an der Drehachse b ist

durch zwei Zugstangen c und d mit einem geschlitzten Querstücke ef

verbunden, welches mit seinem Schlitze die Nabe g des

Schwung- oder Triebrades h umfaſst. Diese Nabe ist mit

Gummi belegt, damit beim Anliegen der Kanten i oder o eine möglichst groſse Reibung zwischen ihr und diesen

Kanten erzeugt wird. Tritt man nun mit der Fuſsspitze vorn auf den Hebel a, so senkt sich derselbe und zieht durch die Stangen

c und d das Querstück

ef nach vorn hinab; dasselbe drückt dabei mit der

oberen Schlitzkante t auf die Nabe g und dreht, indem es auf ihr entlang gleitet, das Rad

h in der Richtung gegen die Uhr herum. Wenn man

darauf mit der Ferse auf den Hintertheil des Trittbrettes a drückt, so hebt sich dasselbe vorn und hebt durch c, d auch das Querstück ef, welches nun mit der unteren Schlitzkante o

gegen die Nabe g preſst und, indem es längs ihr

zurückgeschoben wird, wiederum das Rad h in derselben

Richtung wie vorher umdreht.

Eine Vorrichtung zum Betriebe von

Nähmaschinen mittels Fuſstrittbewegung von T. S.

Tongue in Birmingham, wie sie sich nach dem Iron, 1880 Bd. 15 S. 183 in Fig. 15 bis

18 Taf. 35 angedeutet findet, verwendet zwei Fuſstritthebel b an gemeinschaftlicher Drehachse a, welche durch einen Hebel c mit einander verbunden sind und mit einer Zugstange d eine Kurbel e und Welle

f umdrehen. Auf der Welle f ist das Schwungrad g fest und die

Triebscheibe h für die Nähmaschine lose angebracht;

beide stehen dicht neben einander und werden bei Drehung nach einer Richtung mit

einander gekuppelt, bei der entgegengesetzten Drehung aber von einander gelöst. Zu

dem Zwecke ist die Scheibe h so ausgedreht, daſs ein

Ring i eingelegt werden kann, welcher gespalten ist und

von einem Keile k zeitweilig ausgetrieben und gespannt

wird. Die beiden Stifte l des Schwungrades g reichen bis in die Aussparung der Scheibe h und einer derselben trifft bei der Drehung des Rades

den Keil k so, daſs er den Ring i festklemmt und die Scheibe k mit umdreht in

der für den Gang der Maschine richtigen Drehungsrichtung. Wird aber die Welle f rückwärts bewegt, so löst sich die Triebscheibe h vom Schwungrade und letzteres kann dann zum Aufspulen

des Garnes benutzt werden.

Der Knopfloch-Verriegelungsapparat

von Julius

Gutmann in Berlin (* D. R. P. Nr. 8833 vom 10. October 1878) ist diejenige

Vorrichtung an einer mit zwei Nähnadeln arbeitenden Knopfloch-Nähmaschine, durch

welche am Ende des Schlitzes die Stichlänge verdoppelt werden kann, so daſs die

Fadenlagen über den Schlitz hinweg reichen und denselben begrenzen. Es ist zu dem

Zwecke erforderlich, daſs die zwei Nadeln, welche gemeinschaftlich die Langseiten

des Knopfloches benähen, am Ende einer jeden solchen Naht auf die doppelte

Entfernung von einander in ihre Nadelstange eingesetzt werden können, damit dann

beide Nadeln in den Stoff zu beiden Seiten des Schlitzes einstechen, während vorher

nur eine derselben in den Stoff und die andere in den Schlitz selbst sich

herabsenkte. Der Nadelstangenfuſs trägt direct die eine Nadel und enthält auſserdem

ein seitlich verschiebbares Klötzchen, in welches die andere eingeklemmt und das von

einer Feder in zwei Stellungen gehalten wird, so daſs die Nadeln entweder in

einfacher, oder in doppelter Entfernung von einander sich befinden. Die Verschiebung

kann leicht und schnell mit der Hand vorgenommen werden. Die Naht, welche die beiden

Nadeln mit ihren zwei Fäden und mit Hilfe eines dritten unten im Schiffchen

geführten Fadens herstellen, besteht aus zwei Doppelsteppstichnähten, welche dadurch

mit einander verbunden sind, daſs der untere oder Schiffchen-Faden durch die

Schleifen beider Nadelfäden geschoben und daſs auſserdem einer der oberen Fäden bei

jedem Stiche einmal um

den anderen herumgeschlungen wird. Die Nadelstange trägt deshalb die eine Nadel in

ihrer Mitte, in der Richtung ihrer Achse und die andere um so viel seitlich davon,

als die Nahtstiche von der Kante des Knopfloches entfernt sind. Beim Drehen der

Nadelstange bleibt die erstere Nadel im Schlitze stehen und die zweite bewegt sich

mit ihrem Faden um sie herum.

Die Einrichtung zur Bewegung des

Schiffchenkorbes an Nähmaschinen von G. Neidlinger in

Hamburg (* D. R. P. Nr. 9044 vom 25.

März 1879) ist in solchen Arm- oder Cylindermaschinen anzuwenden, welche

ein oscillirendes Schiffchen am Ende des als Nähtisch dienenden schmalen Armes

enthalten. Der Schiffchenkorb liegt fest auf einem Stirnrädchen, welches von zwei

Zahnstangen abwechselnd nach links und rechts gedreht wird, und die Zahnstangen

erhalten ihre Bewegung durch ein Getriebe, einen gezahnten Hebel und eine

Curvenscheibe von der Triebwelle der Maschine.

Der Nadelschutz für

Schiffchen-Nähmaschinen von Oswald Winkler in

Dresden (* D. R. P. Nr. 8982 vom 23.

September 1879) besteht aus einem Doppelwinkel von Stahlblech, welcher

mit einem Ende an den Schiffchenträger angeschraubt ist, also mit demselben sich

bewegt und dabei mit dem anderen Ende, welches über die Schiffchen spitze

hinausreicht, dicht an der Schiffchenbahn anliegt. Hierdurch wird der Nadelkanal

verdeckt, ehe die Spitze des Schiffchens an ihm ankommt, und die Nadel kann nicht

aus ihm heraustreten, was sonst beim Nähen dicker Stoffe durch ungleichmäſsige

Fadenspannung leicht geschieht und wodurch Nadel und Schiffchen, welche an einander

stoſsen, sich beschädigen.

Neuerungen an

Nähmaschinen für Strohgeflechte von G. W. Hooper in

New-York (* D. R. P. Nr. 8852 vom 30.

Juli 1879) beziehen sich auf solche Maschinen, welche mit einer

Zirkelnadel und einem Fadenfänger den Einfaden-Kettenstich nähen. Man verwendet da

für Veränderung der Stichlänge Nadeln und Fadenfänger von verschiedener Länge, kann

dieselben schnell auswechseln und braucht ihre Betriebseinrichtung nicht zu ändern.

Der Ausschub des Stoffrückers wird durch einen mit ihm verbundenen Hebel geändert

und der Stoffdrücker trägt zugleich einen als Nadelwächter dienenden Winkel, welcher

die frei schwingende Nadel so führt, daſs sie nicht verbogen werden kann.

An seiner Sohlennähmaschine (vgl. 1879 231 31) hat Herm. Karl

Gros in Reutlingen folgende

Verbesserungen (* D. R. P. Zusatz Nr. 8719 vom 2. September

1879) angebracht: Der Stoffdrücker wird durch eine Feder stetig an den zu

nähenden Gegenstand angedrückt; er ist ferner am vorderen Ende so getheilt, daſs er

sowohl die Sohle abwärts an den Leisten drückt, als auch seitwärts sie führt und

endlich die Lippe des für die Naht vorbereiteten Risses aufrecht stehend, folglich

den Riſs immer geöffnet erhält. Der Apparat zum Ausziehen der Heftstifte hat eine

neue Form und Bewegungsrichtung erhalten, ferner ist die Vorrichtung zur Aenderung

der Fadenspannung verbessert und endlich in Rahmenhobel und ein neues Verfahren zum

Annähen der Sohle angegeben.

Der Bohrapparat mit

verstellbaren Bohrern an Stickmaschinen von G.

Hornbogen in Plauen im Voigtlande (*

D. R. P. Nr. 9043 vom 3. October 1879) unterscheidet

sich von den bisher verwendeten ähnlichen Apparaten dadurch, daſs die Bohrer

lanzenförmig gestaltet und drehbar angeordnet, ferner durch kurze Arme mit einer

gemeinschaftlichen Stange so verbunden sind, daſs man sie alle gleichzeitig drehen

und mit der Breitseite ihrer Lanzen in eine andere Richtung bringen kann. Bisher

muſste man, um einen Schlitz oder ein sogen. Schneidloch in dem aufgespannten

Stoffstücke an einzelnen Stellen zu erzeugen, mit den Bohrern den Stoff an vielen

dicht neben einander liegenden Stellen durchstechen und etwa stehen bleibende Fäden

zerreiſsen; dagegen hat man nun mit dem neuen Apparate nur einmal zu arbeiten und

erhält längere oder kürzere Schlitze, je nachdem man mit den Lanzen mehr oder

weniger weit durch den Stoff hindurch fährt.

G.

W.

Tafeln