| Titel: | Debrun's Capillar-Elektricitätserzeuger. |

| Autor: | E–e. |

| Fundstelle: | Band 236, Jahrgang 1880, S. 392 |

| Download: | XML |

Debrun's

Capillar-Elektricitätserzeuger.

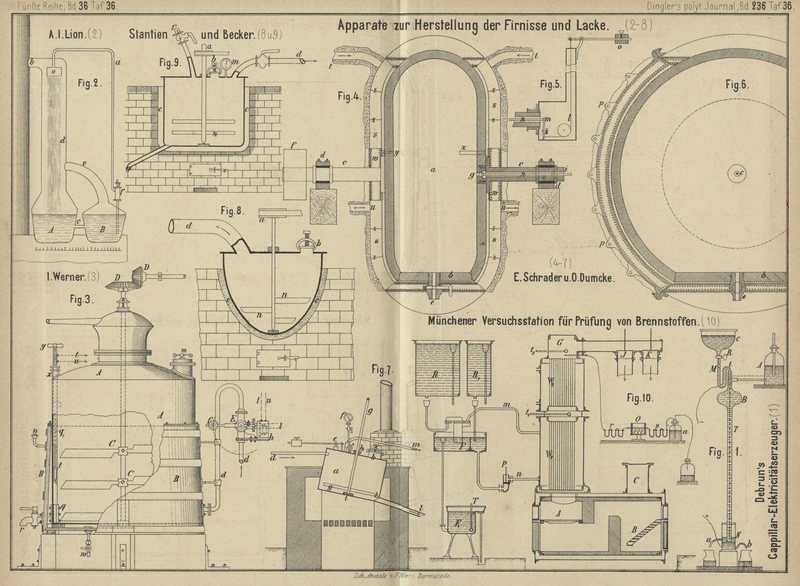

Mit einer Abbildung auf Tafel 36.

Debrun's Capillar-Elektricitätserzeuger.

Als Umkehrung von Lippmann's Elektrometer (1878 227 247)

hat Debrun in Bordeaux den durch Figur 1 Taf.

36 anschaulich gemachten Elektricitätserzeuger construirt. In der Capillarröhre T fällt Quecksilber tropfenweise herab, so daſs sich

angesäuertes Wasser (verdünnte Schwefelsäure) zwischen je 2 Tropfen befindet. Die

obere Quecksilbermasse M bildet die eine, die untere

N die andere Elektrode. Der Ausfluſs des

Quecksilbers aus dem Behälter C wird durch einen Hahn

R regulirt. Das im Verhältnisse 1 : 16 angesäuerte

Wasser wird vom Quecksilber aus der Kugel B mitgenommen

und durch die Mariotte'sche Flasche A beständig auf

derselben Höhe erhalten. Unten flieſst das Wasser durch das Ansatzrohr a, das Quecksilber durch das Röhrchen b in ein untergesetztes Gefäſs. Das untere Ende der

Röhre T muſs in das Quecksilber in N eintauchen, weil sonst die Formänderung der

Quecksilbertropfen einen Gegenstrom erzeugt.

Der Durchmesser der von Debrun benutzten Röhre nimmt

nach unten von 2,5 auf 1mm ab; sie soll 0m,30 Höhe haben und wenigstens 20, aber nicht mehr

als 35 Quecksilbertropfen enthalten; dabei erhält man einen Strom von 1,4 Volts,

welcher Wasser zu zersetzen vermag. Der Kraftaufwand entspricht 2k Quecksilber, fallend um 0m,25 in der Stunde. Debrun hat seinen Erzeuger trotzdem 24 Stunden in Thätigkeit erhalten, um

ein 5-Centime Stück stark zu versilbern, und berechnet bei 0mk,5 Arbeitsverbrauch eine Leistung von 0mk,4. Zum Messen des Stromes ist ein Galvanometer

mit groſsem Widerstände nöthig, wegen des groſsen Widerstandes in der Capillarsäule.

(Nach Engineering,

1880 Bd. 20 S. 257.)

E–e.

Tafeln