| Titel: | Zur Herstellung der Firnisse und Lacke. |

| Fundstelle: | Band 236, Jahrgang 1880, S. 393 |

| Download: | XML |

Zur Herstellung der Firnisse und

Lacke.

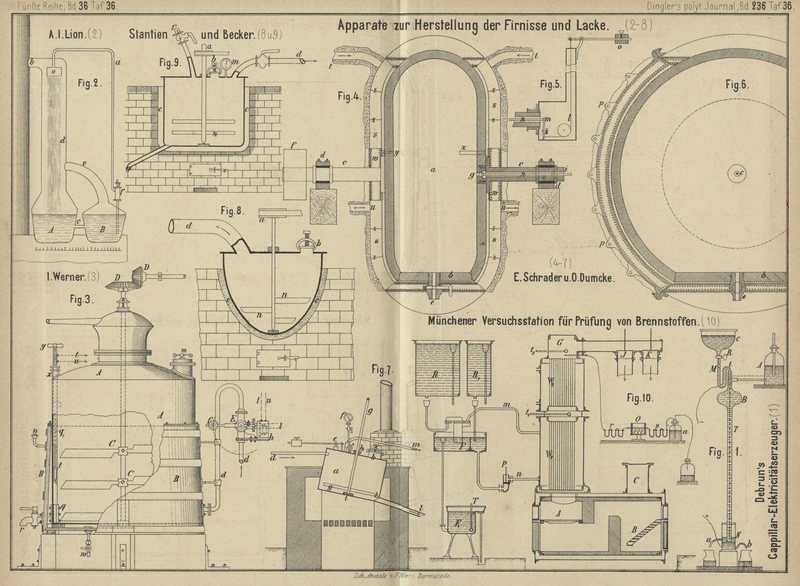

Mit Abbildungen auf Tafel 36.

Zur Herstellung der Firnisse und Lacke.

Apparat zur Herstellung trocknender Oele und Firnisse.

A. I. Lion

in Paris (* D. R. P. Kl. 22 Nr. 2741 vom

10. Februar 1878) kocht die Oele in den beiden Kesseln A und B (Fig. 2 Taf.

36), welche durch das Rohr c mit einander in Verbindung

stehen. Die in B entwickelten Dämpfe entweichen durch

das Rohr e, steigen mit den in dem Kessel A entwickelten Dämpfen in d auf und treten durch den Ansatz b in den

Schornstein. Das heiſse Oel wird mittels der Pumpe f

durch das Steigrohr a in das Sieb o gehoben, aus welchem es in feine Strahlen vertheilt

in dem Rohre d herunterfällt, worauf es dann durch das

Verbindungsrohr c nach B

zurückflieſst. – Ob auſserdem durch das Rohr d

atmosphärische Luft hindurchgetrieben werden soll, ist nicht angegeben.

Dampfkochapparat für die Herstellung von Lacken. I. Werner in

Mannheim (* D. R. P. Kl. 22 Nr. 3235

vom 3. Mai 1878) umgibt den dicht geschlossenen Metallkessel A (Fig. 3 Taf.

36) mit einem starken Holzmantel B und zwischen

liegendem Dampfraum. Im Inneren des Kessels befindet sich das Rührwerk C, welches mittels der Kegelräder D bewegt wird. Die Rohstoffe werden durch m eingeführt, der fertige Lack durch das Rohr r abgelassen. Vor letzterem ist der Sicherheit wegen

noch ein besonderer Schieber q angebracht, dessen mit

Handgriff y versehene hohle Stange q1 bei x durch eine Stopfbüchse in den Kessel geht. Im Inneren

der Stange ist ein Thermometer t angebracht, in dessen

Kugel ein Platindraht eingeschmolzen ist, welcher mit dem anderen Ende auf die hohle

Schieberstange aufgelöthet wird. Oben ist das Thermometer mit einem Korkstöpsel

verschlossen, durch welchen ein Platindraht bis zu der Stelle hindurchgeht, welche

der höchsten zulässigen Temperatur entspricht. Von den beiden mit dem Elektromagnet

h verbundenen Leitungsdrähten t und u ist der eine mit

diesem Platindraht, der andere mit dem Rohr q1 verbunden.

Das Rohr d führt nun Dampf in den Zwischenraum zwischen

Kessel A und Holzmantel B.

Sobald nun die dadurch bewirkte Erwärmung des Kessels zu hoch steigt, wird im

Thermometer der Strom geschlossen, der Elektromagnet h

zieht seinen Anker zurück, worauf sofort das Gewicht f

den Hebelarm fb senkrecht stellt und dadurch den

Dreiweghahn E so richtet, daſs der gesammte Dampf jetzt

durch das seitlich angebrachte Rohr l austritt (vgl.

1879 231 558). Das Röhrchen w führt das

Condensationswasser ab, während das Luftventil n bei

der Dampfabstellung die Bildung eines luftleeren Raumes verhüten soll.

Autoclav zum Lösen von Bernstein. E. Schrader und O.

Dumcke in Königsberg i. Pr. (* D. R. P. Kl. 22 Nr. 4049 vom 26. März 1878) verwenden ein

35at Druck aushaltendes Gefäſs aus Eisen (Fig.

4 bis 6 Taf. 36),

welches innen mit versilbertem Kupfer ausgekleidet ist. Dasselbe trägt bei b ein mit dem Hahn e

versehenes Mannloch und ist mit den in den Lagern d

ruhenden Achsenstücken c fest verbunden; auf der einen

Achse sitzt bei f eine Riemenscheibe und in der

anderen, welche durchbohrt ist, bei g ein Kegelventil,

welches sich unter dem Drucke von 25at in der

Weise öffnet, daſs das Innere des Autoclaven mit dem von g bis i reichenden Theil der eisernen

Hohlachse in Verbindung treten kann, so daſs etwa entweichende Dämpfe auf diese

Weise unschädlich ins Freie geleitet werden können. Die Belastung des Kegelventiles

g ist aus Fig. 5

ersichtlich, wonach sich bei k der Drehpunkt des

zweiarmigen Hebels m befindet, welcher einerseits durch

die Stange n mit dem Ventil g, andererseits durch die über eine Rolle geführte Kette l mit dem Gewicht o

verbunden ist.

Um den Autoclaven liegt ein fester, mit schlecht leitender Packung belegter und durch

Stützen z gehaltener doppelwandiger Mantel aus

Eisenblech, bestehend aus zwei durch Bolzen p so

verbundenen Hälften, daſs der Autoclav frei zwischen ihnen rotiren kann. Bei t tritt in den Mantel überhitzte Luft, welche bei u wieder entweicht. Auſser den Ausschnitten im Mantel

zur Freilegung der Entleerungs- und Füllöffnung sind die seitlichen Ausschnitte w dazu bestimmt, die Achsen vor Erwärmung zu schützen.

Bei x reicht in den Autoclaven eine unten geschlossene

Röhre zur Aufnahme des Thermometers hinein; bei y

befindet sich ein Stutzen, der für gewöhnlich mit einer Kapsel zugeschraubt ist und

einerseits zur Aufnahme des Manometers beim Controliren des Autoclaven, andererseits

dazu dient, das Innere desselben mit einer Druckpumpe in Verbindung zu setzen.

Man bringt nun durch das Mannloch b eine Mischung von 40

Th. Terpentinöl und 60 Th. Bernstein in den Apparat, schlieſst denselben und erhitzt

den Inhalt durch Einführung 400 bis 420° heiſser Luft in den Mantel, während

gleichzeitig der Apparat in Umdrehung versetzt wird. Nach 3 Stunden wird die heiſse

Luft abgestellt, das Mannloch b nach unten gebracht und

der vorher auf 50° erkaltete Inhalt mit Hilfe der Druckpumpe zum Ausflieſsen

gebracht.

Nach einem anderen Vorschlage der Patentinhaber (* D. R. P. Kl.

22 Nr. 4679 vom 29. Juni 1878) wird der Bernstein ohne Anwendung von

Druck mittels überhitzten Wasserdampfes in einem einfacheren Apparate

geschmolzen.

Nach einem dritten Patent (* D. R. P. Kl. 22 Nr. 6322 vom 19.

Januar 1879) verwenden Schrader und Dumcke einen cylindrischen Schmelzkessel a (Fig. 7 Taf.

36), welcher geneigt eingemauert wird. Während des Schmelzens tritt durch das Rohr d Wasserdampf von 1 bis 2at Spannung (oder Kohlensäure bezieh. Stickstoff), welcher die Aufgabe

hat, die vorhandene Luft zu verdrängen und das geschmolzene Harz durch ein am Boden

des Apparates an tiefster Stelle befindliches und mit einer siebartigen Vorrichtung

k versehenes Rohr l zu

entfernen. Dadurch wird das Eintreten einer energischen Oxydation überhaupt

vermieden und jeder bereits geschmolzene Antheil der weiteren Einwirkung höherer

Hitzegrade entzogen, welche, da diese Harze keine einheitlichen Körper sind, bei dem

Fortschreiten der Operation bis zur vollendeten Schmelzung nothwendig eintreten

müssen. Die entstehenden hellen Producte werden in Kanälen aufgefangen, welche

geschlossen sind, damit die Arbeiter nicht belästigt werden, und nur eine

Rohrverbindung mit der freien Luft haben, um Wasserdampf und etwa gebildete Gase

fortzuführen. Am Deckel des Apparates befinden sich Mannloch b, Sicherheitsventil e, Manometer f, ferner ein Rohr m, um

gebildetes Copal- oder Bernsteinöl und Bernsteinsäure zu geeigneten Condensatoren zu

leiten, und ein starkes Rührwerk g, welches bei i in der Spur und bei h in

einer Stopfbüchse geht.

Nach einer kleinen Schrift von Stantien und Becker in Königsberg geschieht

das Schmelzen des Bernsteins theils in offenen Kesseln, besser aber in geschlossenen

Gefäſsen (Fig. 8 Taf.

36) mit Rührwerk n und Füllöffnung b; die flüchtigen Producte entweichen durch das Rohr

d. Damit der Bernstein nicht mit den zu heiſsen

Wänden in Berührung kommt, verwendet man einen Kessel mit doppeltem Boden oder

Sandbad c.

Für gröſsere Anlagen wird der mit Manometer m versehene

Apparat Fig. 9 Taf.

36 empfohlen. Während des Schmelzens wird durch das Rohr f Wasserdampf von 1 bis 2at Spannung

eingeführt, bis der geschmolzene Bernstein durch das mit Siebblech versehene und mit

Lehm beschlagene Rohr g abgeflossen ist. Dieses

Einleiten von Dampf soll aber erst dann stattfinden, wenn die Masse im Schmelzkessel

anfängt, sich zu verflüssigen, weil sonst bei früherem Eindringen desselben ein zu

groſser Wärmeverlust eintreten und die Farbe des Productes durch zu langsames Rösten

keine den Wünschen entsprechende werden würde.

Zur Herstellung von Lacken wird nun das so erhaltene Bernstein-Colophonium in der

nöthigen Menge Leinölfirniſs unter geringem Erwärmen und beständigem Umrühren

gelöst, worauf nach und nach das Terpentinöl zugesetzt wird. Die beste und

empfehlenswertheste Mischung, welche so zu sagen als Grund- und Ausgaogskörper für

alle anderen Bernsteinlacke dienen kann, ist die folgende: 25 Th.

Bernstein-Colophonium, 25 Th. Leinölfirniſs und 50 Th. Terpentinöl. In der Farbe

kann dieses Fabrikat durch eine theilweise Ersetzung des Bernstein-Colophoniums

durch geschmolzenen Copal an Güte erhöht werden; so erhält man ein Product,

welches mit den feinen englischen Kutschenlacken von Nobles

und Hoare übereinstimmt durch Befolgung der nachstehenden Vorschriften:

Bernstein-Colophonium

30 Th.

30 Th.

Geschmolzener Copal

30

–

Leinölfirniſs

60

60

Terpentinöl

120

120

Terpentin-Colophonium

–

30

Tafeln