| Titel: | Das Zellenrad-Gebläse von Georg Wellner, |

| Fundstelle: | Band 236, Jahrgang 1880, S. 444 |

| Download: | XML |

Das Zellenrad-Gebläse von Georg Wellner,

Ingenieur und a. ö. Professor an der k.

k. technischen Hochschule in Brünn.

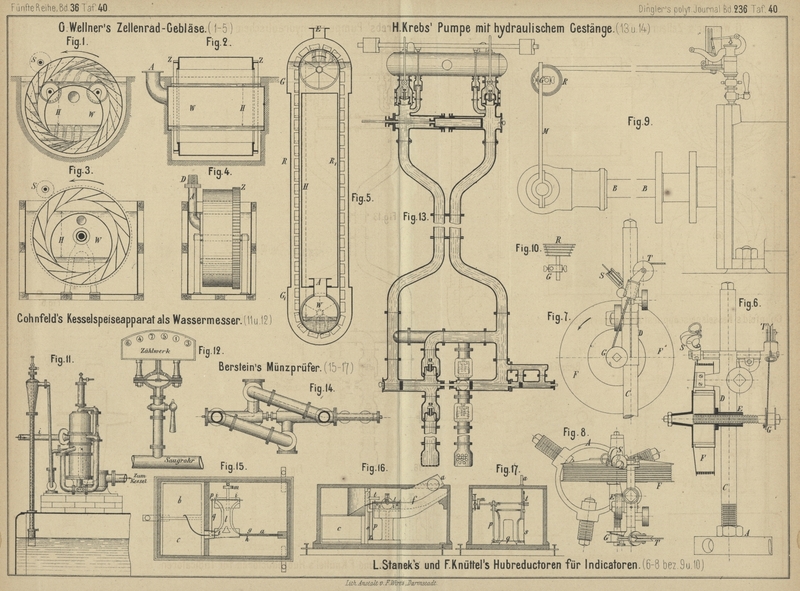

Mit Abbildungen auf Tafel 40.

G. Wellner's Zellenradgebläse.

Unter dem Namen „Zellenradgebläse“ ist kürzlich ein neues einfaches System von

Wassergebläsen, welches sowohl zum Betriebe von Hoch- und Cupolöfen, Frisch- und

Feinfeuern, pneumatischen Aufzügen u.a., als auch für Condensations- und Luftpumpen,

Evacatoren u. dgl. Verwendung findet, im deutschen Reiche (* D.

R. P. Kl. 27 Nr. 10041 vom 10. December 1879), in Oesterreich, Frankreich

und England patentirt worden. Dasselbe besteht im Principe, wie die Fig. 1 und

2 Taf. 40 ersichtlich machen, aus einem über die Hälfte unter Wasser

tauchenden Rade, an dessen Umfang Zellen angebracht sind, welche bei der Rotation

ihren Luftinhalt in die Wassertiefe herabziehen, dabei entsprechend der wachsenden,

darüber lastenden Wassersäule verdichten und schlieſslich unter Wasser in einem

Windsammler W abblasen, von wo die Preſsluft ihrer

Bestimmung zugeführt wird. Die Zellen füllen sich inzwischen unten mit Wasser voll

und gieſsen dasselbe, sobald sie über das Niveau des Wassers im Gefäſse

hervortreten, aus, um neue Luft aufzunehmen, welche wieder unter Wasser herabgezogen

und verdichtet wird u.s.f. Zelle um Zelle functionirt nach einander der Reihe nach

im Kreise continuirlich in gleicher Weise, so daſs die Luftlieferung stetig

andauert.

Die Differenz oder der verticale Abstand zwischen dem Oberwasser- und Unter

Wasserspiegel H stellt unmittelbar das Maſs der

gewonnenen Pressung dar. 1at Ueberdruck entspricht

einer Wassersäule von 10m Höhe; für H = 1m Wasser ergibt

sich also beispielsweise eine erzielte Windspannung von 0at,1 oder 76mm

Quecksilber. Je gröſser der Raddurchmesser, um so höher wird naturgemäſs die

Ueberdruck höhe H, und zwar läſst sich für letztere gut

1

/2 bis ⅝ des

Raddurchmessers erreichen.

Die Zellenradgebläse sind vollständig analog mit den Wasserschöpfrädern, wie solche

häufig zum Zwecke der Wiesen oder Ackerbewässerung in Gebirgsgegenden benutzt

werden. Gerade so wie diese mit dem gröſsten Theile ihres Radkörpers in freier Luft

gehen und mit der untersten Partie in das Wasser eintauchend ihre Eimer mit Wasser

vollschöpfen, dasselbe heben und oben in einen Trog ausschütten, ebenso, nur in

verkehrter Weise, laufen die Zellenradgebläse oder Luftschöpfräder mit dem gröſsten

Theil ihres Radkörpers unter Wasser und nehmen, mit der obersten Partie über Wasser

heraustretend, Luft in ihre Zellen auf, führen dieselbe unter Wasser in die Tiefe

herab und schütten sie, unten ankommend, in Form von Blasen nach oben in den

Windfänger oder Luftsammler aus.

Was die motorische Arbeit betrifft, welche zur Drehung der Zellenradgebläse

nothwendig ist, so besteht dieselbe hauptsächlich in der zwangsweisen Herabführung

der mit Luft erfüllten Zellen in die Wassertiefe, bezieh. in der Bewältigung des

wirksamen Auftriebes dieser Luft. Es ist dies im Allgemeinen genau dieselbe Art von

Arbeitsleistung, wie sie bei gewöhnlichen Cylindergebläsen durch den vorrückenden

Gebläsekolben zum Zwecke der Luftcompression verrichtet wird. Dabei bietet sich hier

der Vortheil, daſs die Lufttemperatur bei der Verdichtung in Folge der reichlichen

Wasserberührung constant erhalten bleibt, während bei Gebläsecylindern, wenn keine

besonderen Kühlvorrichtungen angeordnet sind, die Pressung mit Erhitzung verbunden

ist. Dagegen entspringt ein Arbeitsverlust aus dem Umstände, daſs auf der

herabgehenden Seite des Gebläserades der Luftinhalt der Zellen, bevor er in den

Windsammler abbläst, tiefer ins Wasser herabgezogen werden muſs, als es dem

Ueberdruck der gelieferten Preſsluft entspricht, und daſs andererseits der

Wasserinhalt in den Zellen beim Heraustreten über das Niveau auf eine gewisse Höhe

noch empor gehoben werden muſs, bevor es vollständig ausflieſst. Der Nutzeffect oder

Wirkungsgrad der Zellenradgebläse stellt sich nach zahlreichen Versuchen unter

normalen Verhältnissen auf 60 bis 70 Proc. also etwa gleich hoch oder wenig höher

wie bei gut gewarteten Cylindergebläsen, wenn bei letzteren die Luftverluste an den

Ventilen sowie die bedeutenden Reibungen mit in Rechnung gezogen werden.

Ein eigenartiger Umstand verdient bei den Zellenrad geblasen besondere

Berücksichtigung. Es bleibt nämlich die zur Drehung derselben erforderliche

Umfangskraft und bei gegebener Geschwindigkeit auch die Betriebsarbeit stets gleich

groſs und einzig abhängig von der Tiefe jenes Punktes, an welchem die einzelnen

Zellen ihre Luft unter Wasser abblasen, dagegen vollständig unabhängig von der im

Windsammler vorhandenen Pressung. Der Wasserspiegel im Windsammler kann hoch oder

niedrig stehen, der Windsammler braucht auch gar nicht da zu sein, die drehende

Bewegung würde dennoch die gleiche bleiben. Für die gröſstmögliche Nutzleistung der

Zellenradgebläse ist demnach ein möglichst tiefer Wasserstand im Windsammler

vortheilhaft. Der Windsammler stellt zugleich einen Regulator dar, welcher die

Windpressung gerade auf jene Höhe einstellt, welche von der gelieferten Luftmenge

bei gegebener Düsenmündung für den gleichmäſsigen Betrieb gefordert wird. Es bedingt

dieser Vorgang in manchen Fällen eine sehr schätzenswerthe Eigenschaft.

Als günstig ist weiters bei den Zellenradgebläsen gegenüber den Cylindergebläsen

hervorzuheben: die groſse Einfachheit und Billigkeit in der Anlage und Wartung, der

bequeme Antrieb (zumal bei Wasserrad- oder Turbinenmotor), der Wegfall aller

beweglichen Theile, der uncontrolirbaren Kolbendichtung, der Klappen und Ventile u.

dgl., der ruhige

gleichmäſsige Gang mit stetiger Luftlieferung, endlich die groſse Solidität und

Sicherheit.

Im Vergleich mit den hier und da noch verwendeten Kastengebläsen, Blasbälgen,

Wassertrommelgebläsen, sowie den neuerdings oft aufgestellten Roots'schen Bläsern

bieten die Zellenradgebläse eine weit gröſsere Sicherheit, eine erzielbare höhere

Windpressung und bedeutend günstigeren Wirkungsgrad. Gerade für die mittleren

Pressungen von 1/20 bis ⅓at, d. i. zur Ausfüllung der

Lücke zwischen ganz kleinen Pressungen, wie sie Ventilatoren und Bläser liefern, und

den hohen Pressungen, welche sich durch Cylindergebläse mit Wasserkühlung bewältigen

lassen, erscheinen die Zellenradgebläse in hohem Grade zweckmäſsig und

empfehlenswerth.

Der Feuchtigkeitsgrad der von den Zellenradgebläsen gelieferten Preſsluft, welcher

durch das Wasserbad des Rades und die Berührung der sich verdichtenden Luft mit dem

Wasser bedingt ist, erscheint nach sorgfältigen Beobachtungen äuſserst geringfügig

und beträgt nur Bruchtheile des mittleren Feuchtigkeitsgehaltes der äuſseren Luft.

Wenn man bedenkt, daſs sogar die auſsergewöhnliche Feuchtigkeit des Windes bei

Wassertrommelgebläsen keinen merklichen schädigenden Einfluſs auf den häufig

eingeschalteten Winderhitzungsapparat oder auf den Betrieb selbst ausübt, so

verschwindet dieses Bedenken vollständig beim Zellenradgebläse.

In Betreff des Constructionsmaterials erscheint beachtenswerth, daſs man bei

Verwendung von Holz für die Radzellen durch passende Wahl der Verhältnisse eine

vorzügliche Entlastung erzielen kann, so daſs das Zellenrad im Wasser schwimmt und

die Achsenreibung auf ein Minimum herabsinkt; im Uebrigen empfiehlt sich jedoch

gerade so wie bei Wasserrädern die Blechconstruction wegen ihrer Solidität für alle

wichtigeren Zwecke.

Hinsichtlich der Gesammtanordnung und Aufstellung der Zellenradgebläse können je nach

der Gröſse und Umlaufsgeschwindigkeit verschiedene Methoden benutzt werden. Fig.

1 gibt den Querschnitt, Fig. 2 den

Längsschnitt eines in eine gemauerte Grube oder Cysterne eingebauten

Zellenradgebläses mit gänzlich hindurchgehendem Windsammler W und ohne Achse. Zu beiden Seiten der Radzellen sind Stirnradkränze Z befestigt, welche, durch Vorgelegeräder S angetrieben, die Rotation einleiten und in Laufrollen

am Windsammler gelagert sind. Das Knierohr A dient zur

Fortleitung des Windes.

Die Anordnung Fig. 3 und

4 zeigt ein anderes Zellenradgebläse, dessen Rad in einen Wasserbottich

aus Holz eingesetzt und in gewöhnlichen Bockständern mittels Achse drehbar gelagert

ist. Der Zellenkranz ist von der Seite her an ein Stirnrad Z gefügt, welches durch ein kleines Rad S in

Drehung gebracht ist. Der Windsammler W

greift seitlich in die

Radhöhlung hinein, besitzt in der Achse ein wasserdichtes Absteifrohr zwischen

seinen zwei Stirnwänden, welches von der Achse durchsetzt wird, und leitet die

gelieferte Preſsluft durch ein Knierohr A zur

Düsenmündung D.

Mit einem derartig construirten Zellenradgebläse wurden kürzlich wiederholte

sorgfältige Probeversuche im Fürstlich Salm'schen Hüttenwerke Blansko nächst Brunn

angestellt, welche in Nachfolgendem vorgeführt werden sollen.

Es betrug:

der Auſsendurchmesser des

Zellenrades

2m,5

die Zellenbreite

0m,75

die Anzahl der Zellen im Umfang

16

die Zellentiefe

0m,36

der geeichte Inhalt in einer Zelle

105l

die Innenlänge des Holzbottichs

2m,8

die innere Breite

1m,5

die Höhe

2m,4

die Zahnradübersetzung

1 : 6

die lichte Weite des Rohres A

150mm.

Die Düse D bestand aus 8

über einander gesteckten guſseisernen Scheiben von je 10mm Stärke, welche eine contische Bohrung von 48 auf 40mm in sich ausgebohrt enthielten derart, daſs man

die Düse auf verschiedene Masse einzustellen vermochte. Mit Fortnahme je einer

solchen Scheibe wächst die Düsenmündung um je 10mm. Die Preſsluft puffte ins Freie ab und der Ueberdruck wurde an einem

gewöhnlichen Quecksilbermanometer beobachtet und durch die abgelesenen Wasserstände

controlirt.

Der Antrieb geschah mittels Riementrieb von einer Locomobile aus,

welche verschiedene Umlaufsgeschwindigkeiten gestattete, und wurde jedesmal die

Tourenzahl des kleinen Stirnrades S notiert.

Zur Bestimmung der gelieferten Luftmenge diente einerseits die

beliebig variable Düsenmündung mit der bekannten Pressung unter Zuhilfenahme der

Windtabellen, andererseits der durch die Zellenanzahl berechnete Inhalt der unter

Wasser gezogenen Lufträume.

In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Versuchswerthe

zusammengestellt. Es enthält:

Spalte

1 die Versuchszahlen in ihrer fortlaufenden

Reihenfolge,

„

2 und 3 die

Nummern und lichten Weiten der Düsen in

Millimeter,

„

4 und 5 den

Ueberdruck der Preſsluft in Millimeter Quecksilber

undMillimeter Wassersäule.

„

6 und 7 die

Abstände des Radmittels vom Oberwasser und

Unter-wasserspiegel in Millimeter.

„

8 und 9 die

Umlaufszahlen des kleinen und groſsen Stirnrades

inder Minute,

„

10 und 11

die theoretische und empirische Luftlieferung in

Cubik-meter für die Minute, wobei die letztere aus J. v. Haue'svorzüglichen Windtabellen

entnommen, die erstere ausder bekannten Tourenzahl, der Zellenzahl im

Kreiseund dem Inhalt je einer Zelle durch die Gröſse(16 × 105 ×

n) : 1000 = 1,68 n berechnet ist.

„

12 enthält

das Verhältniſs der Zahlen der vorangehenden zwei

Spalten,ausgedrückt in Procent und liefert hierdurch den

an-fänglichen Füllungsgrad der Zellen.

Aus den Tabellenwerthen, welche zwar nicht auf vollkommenste

Genauigkeit Anspruch erheben, deren Zahl und gewissenhafte Aufschreibung jedoch

verlassige Schlüsse zu ziehen gestattet, ergeben sich mittlere günstige

Luftlieferungen von 8 bis 10cbm in der Minute,

Windpressungen von 60 bis 80mm Quecksilbersäule

und die Umlaufszahlen 6 bis 8 des Gebläserades.

Versuche mit einem Zellenradgebläse im Fürstlich Salm'schen Hüttenwerke Blansko.

Textabbildung Bd. 236, S. 448

Versuchszahl; Düse; Windpressung;

Wasserstand von Radmitte bei zum; Minutliche Tourenzahl; Minutlich geliefertes

Luftvolumen; Anmerkungen; Nummer; Mündung; Quecksilber h; Wasser;

Oberwasserspiegel H'; Unterwasserspiegel; des kleinen Zahnrades n'; des groſsen

Zahnrades; theoretisch; empirisch; Procent; 1. Beste Füllung bei niedriger

Tourenzahl. 2. Gröſste Windlieferung bei mittler Tourenzenzahl. 3. Vollkommen

ruhiger Gang. 4. Das Manomenter schwankt sehr. 5. Höchste Windpressung. 6.

Schlechteste Füllung bei höchster Tourenzahl.

Bei sorgfältiger Prüfung der Zahlenreihe der letzten Spalte zeigt

sich, daſs das Füllungsverhältniſs der Zellen bei langsamem Gang besser, bei raschem

Gang schlechter ausfällt; dasselbe sinkt bei 9 Touren des groſsen Rades schon unter

70 Proc. wie dies aus den Versuchen Nr. 14 und 48 deutlich hervorgeht, und fällt bei

noch rascherem Gang, wie die Proben ergaben (für 12 und mehr Touren), noch

beträchtlicher herab. Dabei finden nämlich die rasch umlaufenden Zellen nicht mehr

die Zeit, ihren Wasserinhalt vollständig auszuschütten, sie können demnach auch

nicht genügend viel Luft aufnehmen; die Rotation des Gebläses absorbirt in diesem

Fall trotz der beschleunigten Bewegung immerfort weniger Arbeitskraft und die

Luftlieferung entfernt sich von dem wünschenswerthen erreichbaren Maximum.

Das besprochene Gebläse, mit welchem obige Versuche gemacht

wurden, bildet nur die eine Hälfte eines Projectes. Die doppelseitige ganze

Anordnung, bei welcher rechts und links an das treibende groſse Stirnrad symmetrisch

je ein Zellenkranz angefügt wird, ist dazu bestimmt, 6 gröſsere Frischfeuer mit 16

bis 18cbm Wind von ungewöhnlich hoher Pressung zu

versorgen.

Zum Schlusse seien noch in Kürze die allgemeinen Methoden erörtert, nach welchem sich

mittels der Zellenradgebläse einerseits höhere Compressionsgrade, andererseits

Depressionen erzielen lassen. Die gewöhnliche Anordnung der Zellenradgebläse führt,

wie aus den vorstehenden Betrachtungen hervorgeht, bei hohen Pressungen auf

übergroſse Raddurchmesser, denn je 1at Ueberdruck

verlangt 10m Wassersäulenhöhe, folglich etwa 20m Raddurchmesser, d. s. Dimensionen, welche der

praktischen Brauchbarkeit zuwiderlaufen.

Die einfachste Methode, um bei kleineren Abmessungen des Zellenrades höhere

Spannungen zu gewinnen, wäre die Verwendung specifisch schwererer Flüssigkeiten

anstatt des Wassers; doch gibt es leider keine solchen Flüssigkeiten, welche für

praktische Zwecke im Groſsen mit Vortheil benutzt werden könnten. Ein in Quecksilber

badendes Zellenradgebläse möchte z.B. schon für 760mm Niveaudifferenz 1at Ueberdruck

liefern, so daſs mäſsige Radgröſsen bereits bedeutende Compressionsgrade ermöglichen

würden; der praktischen Ausführung steht jedoch der riesige Kostenpreis für die

erforderliche Menge von Quecksilber im Wege.

Eine andere Methode besteht in der Zusammenreihung mehrerer Zellenradgebläse neben

einander in der Art, daſs eines dem anderen die Luft zuführt und hierdurch die

Verdichtung derselben immerfort steigert. Zu diesem Behufe müssen die Wassergefäſse,

worin die Gebläse rotiren, nach oben hin abgeschlossen und der Windsammler jedes

vorhergehenden Rades mit dem oberen Räume des nächstfolgenden durch ein Rohr

verbunden sein. Die Gesammtwirkung addirt sich in diesem Falle aus den

Einzelwirkungen aller neben einander liegenden Zellenfader, so daſs der Unterschied

der Luftspannung zwischen dem ersten und letzten Rade der Summe sämmtlicher

dazwischen befindlicher Niveaudifferenzen entspricht, genau ebenso, wie dies bei

einem mehrfach hin und her gebogenen Röhrenmanometer der Fall ist.

Eine dritte für mancherlei Zwecke vorzügliche und bequeme Methode zur Erreichung

höherer Compressionsgrade beruht auf der Verwendung von Zellenkettenwerken, welche in analoger, nur umgekehrter, Weise

functioniren, wie es bei Paternosterwerken und Elevatoren geschieht. Fig. 5

veranschaulicht diese Anordnung.

Um zwei vertical von einander abstehende Scheiben ist ein endloses Bandseil oder eine

Kette mit beweglich daran befestigten Becherzellen geschlungen. Die Scheiben

befinden sich in abgeschlossenen Gehäusen G, G1, zwischen welchen zwei Rohre R, R1 zur Aufnahme des

herab- und hinaufgehenden Theils der Zellenkette dicht eingesetzt sind. Der ganze

Apparat wird bis ungefähr zur Mitte des oberen Gehäuses mit Wasser oder mit sonst

einer tropfbaren Flüssigkeit angefüllt und, während sich nun die Kette in der

geschlossenen Linie ununterbrochen fortbewegt (als treibende Scheibe kann dabei

sowohl die untere, als auch die obere Scheibe dienen), tauchen die einzelnen

Becherzellen eine nach der anderen mit ihrer Mündung voraus unter Wasser, verdichten

ihren Luftinhalt, je tiefer sie herabkommen, immer mehr, bis endlich in der

untersten Lage dort, wo sich die Zellenkette wendet diese Luft nach oben ausbläst

und von einem seitlich in den Kettenbug hineinragenden Windfänger oder Luftsammler

W aufgefangen wird, von wo dann die gewonnene

Preſsluft mittels des Rohres A ihrer Verwendung

zugeführt wird. Der verticale Abstand des Wasserspiegels im oberen Gehäuse von jenem

im Windfänger (nämlich die Höhe H in Fig. 5) gibt

wieder das Maſs des erzielten Luftüberdruckes an. Der Wirkungsgrad oder Nutzeffect

dieses Zellenradgebläses ist bei constructiv richtiger Anordnung der Zellenkette und

ihrer Scheiben überaus günstig und kann bis 90 Proc. und mehr betragen.

Die Zellen der hinaufgehenden Kette sind mit Wasser gefüllt und gieſsen dasselbe,

sobald sie oben angelangt sind, aus, um neue Luft aufzunehmen und wieder in die

Wassertiefe herabzuziehen. Der Vorgang wiederholt sich bei jeder Zelle und der

vollkommen gleichmäſsige Gang des Gebläses bringt eine stetige ununterbrochene

Luftlieferung mit sich.

Das nämliche Zellenradgebläse (Fig. 5)

läſst sich auf bequeme Art auch als Condensations- oder Luftpumpe oder Evacator zur

Erzielung bedeutender Luftverdünnung benutzen und zwar in der Weise, daſs man den zu

evacuirenden Raum mit dem oberen Gehäuse mittels des Rohres 22, dagegen den

Windfänger W mittels des Rohres A mit der äuſseren atmosphärischen Luft in Verbindung bringt. Die

Flüssigkeitshöhe H liefert in diesem Falle das Maſs der

gewonnenen Depression. Bei Wasserfüllung würde z.B. für eine Wassersäule H = 8m im oberen

Gehäuseraum eine absolute Spannung von etwa 0at,2

herrschen. Dabei ergibt sich gegenüber anderen Vorrichtungen zur Luftverdünnung ein

wesentlicher Vortheil dadurch, daſs sich das Maſs der gewünschten Evacuation durch

das Niveau der eingeschlossenen Flüssigkeit auf einer bestimmten Höhe fixiren und

einstellen läſst. Auſserdem ist bei diesem Zellenkettenwerk der günstige Umstand bemerkenswerth, daſs

die zum Betrieb erforderliche Arbeitsleistung gleichzeitig und genau entsprechend

mit der vorschreitenden Evacuation abnimmt, während bei den gewöhnlichen Luftpumpen

mit Cylinder und Kolben auch bei erreichtem Vacuum immerfort noch eine namhafte

Arbeit zu leisten ist.

Von erhöhter Bedeutung ist ferner der Wegfall aller Kolbendichtungen, Packungen und

Ventilklappen, weil durch undichte Liderung und Luftverluste an den Klappen die

überhaupt noch erreichbare Grenze des Vacuums beträchtlich herabgemindert wird.

Mit derartigen Zellenkettenwerken werden in gegenwärtiger Zeit gerade umfassende

Versuche angestellt, welche vorzüglich die Verwendbarkeit derselben in

Zuckerfabriken darthun sollen. Für gewünschte kleinere Depressionen von bestimmter

Höhe lassen sich die Zellenkettenwerke selbstverständlich durch einfache gewöhnliche

Zellenräder mit festen Zellen am Umfang, wie sie vorher schon besprochen wurden,

ersetzen.

Tafeln