| Titel: | Cohnfeld's Patent-Kesselspeiseapparat als Wassermesser. |

| Fundstelle: | Band 236, Jahrgang 1880, S. 453 |

| Download: | XML |

Cohnfeld's Patent-Kesselspeiseapparat als

Wassermesser.

Mittheilung aus dem Ingenieurbureau von Dr. Proell und Scharowsky in Dresden.

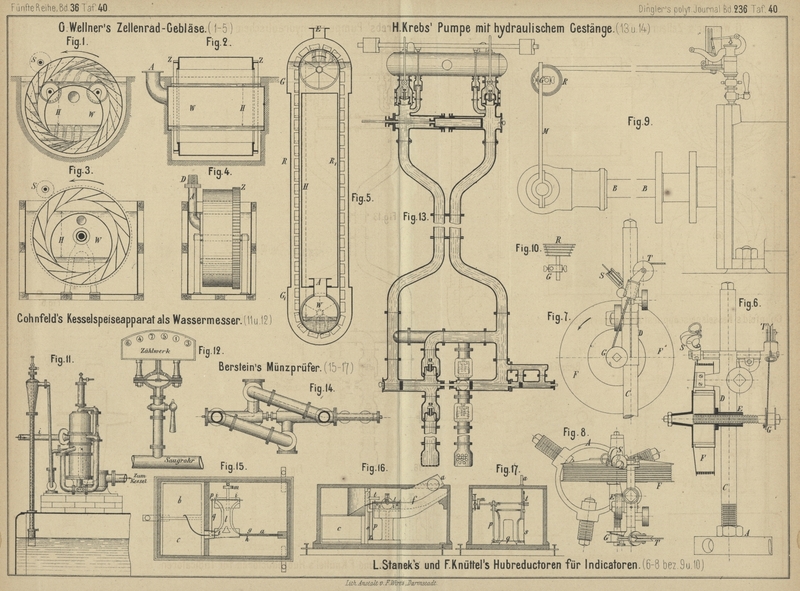

Mit Abbildungen auf Tafel 40.

Cohnfeld's Patent-Kesselspeiseapparat als Wassermesser.

Die Einrichtung und Wirkungsweise des Cohnfeld'schen

Kesselspeiseapparates haben wir in D. P. J. 1879 232 * 310 (vgl. auch 1879 233 171) eingehend erörtert.

Neuerdings hat Cohnfeld seinen Apparat mit einem

Zählwerk versehen, welches die Spielzahl des Apparates für jeden beliebigen Zeitraum

angibt.

Durch die eingehendsten Versuche und Messungen am

Speisewasserbehälter ist nämlich festgestellt worden, daſs der Apparat bei jedem

Spiel eine genau gleich groſse Wassermenge in den Kessel drückt; dieselbe ist also

für den Apparat eine Constante. Multiplicirt man die Menge mit der Anzahl Spiele,

welche der Apparat in einem gewissen Zeitraum gemacht hat und welche dem Zählwerk

durch Subtraction der Anfangszahl von der Endzahl entnommen werden kann, so hat man

die ganze Speisewassermenge, welche in einem gewissen Zeiträume in den Kessel

gedrückt ist. Dividirt man diese Zahl in das Gewicht der in demselben Zeitraum

verbrauchten und genau gemessenen Kohlenmenge, so erhält man die

Verdampfungsfähigkeit des Kessels.

Die experimentelle Feststellung derselben über einen längeren

Zeitraum ist von groſsem Werthe. Denn man kann dadurch nicht allein den Heizwerth

der verwendeten Kohle bestimmen, sondern auch die Thätigkeit des Heizers

controliren, auf die es bekanntlich in hohem Grade ankommt, ob mehr oder weniger

Kohle verbraucht wird. Die directe Zumessung der Kohle gibt noch keinen Anhalt, da

ja zeitweise in Folge gröſserer Belastung der Maschine thatsächlich mehr Dampf

erzeugt werden muſste. Das Zählwerk am Cohnfeld'schen

Apparat setzt uns aber auch in den Stand, durch Vergleich mit erfahrungsmäſsig

gewonnenen Zahlen einen Schluſs auf die Güte der Kesselanlage und der Dampfmaschine

zuziehen, festzustellen, woran es liegt, falls zu viel Dampf verbraucht wird, ob die

Kesselanlage oder die Maschine zu verbessern sei u. dgl. m. Eine derartige

Erkenntniſs und Auffindung des Fehlers kann Ott zu Verbesserungen führen und diese

wieder zu so erheblichen Ersparnissen, daſs in kürzester Zeit die Anschaffungskosten

des Cohnfeld'schen Speiseapparates mit Zählwerk erspart

werden.

Wir geben in Folgendem eine kurze Erläuterung zu der Art und Weise, wie das Zählwerk

am Cohnfeld'schen Apparat angebracht ist und arbeitet.

Auf Taf. 40 stellt Fig. 11 den

Speiseapparat in Ansicht dar; das in Fig. 12 im

Längsschnitt dargestellte Zählwerk ist direct auf das Saugrohr des Apparates (etwa

bei i in Fig. 11)

gesetzt, oder mit diesem durch ein dünnes Kupferrohr verbunden. Bei offener

Hahnstellung unter dem Zählwerk tritt das Wasser in ein calottenförmiges Gehäuse

unter eine Gummiplatte, die zwischen Flanschen eingespannt ist und den

linsenförmigen Raum in zwei Theile theilt. Auf der Gummiplatte ist in deren Mitte

ein Metallplättchen aufgekittet und dieses trägt einen kleinen Stift, welcher in das

eigentliche Zählwerk reicht. Im Saugrohr wechselt bei jedem Spiel des Apparates der

Druck. Sobald der Apparat saugt, ist der Druck im Saugrohr geringer als 1at, entsprechend der Saughöhe unterhalb des

Zählwerkes. Wegen dieses theilweisen Vacuums biegt sich die Gummiplatte nach unten

durch, wobei der Stift sich senkt. Sobald sich das Saugventil schlieſst und Dampf in

das obere Gefäſs des Speiseapparates tritt, theilt sich der ganze Kesseldruck auch

dem Saugrohr mit. In Folge dessen biegt sich die Gummiplatte nach oben durch und

legt sich an die innere Wölbung der oberen Gehäusewand. Der Stift wird gehoben und

rückt mittels eines Ankers das Einerrädchen um eine Einheit weiter. Dies bewegt,

sobald das Rädchen von 9 auf 0 gedreht wird, das nächste Zahnrädchen um eine Einheit

weiter u.s.w. wie bei einem Hubzähler. Wenn der Speisewasserbehälter hoch steht, was

oft der Fall ist und sein muſs, wenn der Speiseapparat mit heiſsem Wasser (80° und

darüber) den Kessel speisen soll, biegt sich die Gummiplatte nicht nach unten durch.

In diesem Falle drückt eine kleine Feder die Gummiplatte während der Saugperiode

nach abwärts. Der hierbei ins Saugrohr gelangende Dampfdruck ist allemal so stark,

die Spannung der Feder zu überwinden und den Stift zu heben.

Tafeln