| Titel: | H. Krebs' Pumpe mit hydraulischem Gestänge. |

| Autor: | H–s. |

| Fundstelle: | Band 236, Jahrgang 1880, S. 455 |

| Download: | XML |

H. Krebs' Pumpe mit hydraulischem

Gestänge.

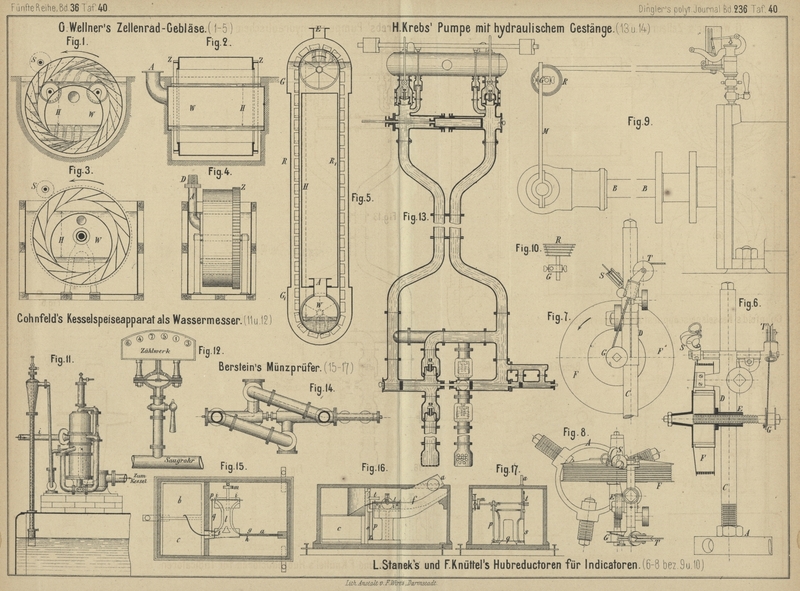

Mit Abbildungen auf Tafel 40.

H. Krebs' Pumpe mit hydraulischem Gestänge.

Bei einer Wassersäule, welche statt eines festen Gestänges zum Antrieb einer Pumpe

dient, müssen, wenn sie in unveränderter Weise wirksam bleiben soll, die wegen der

Undichtheit der Kolben namentlich unvermeidlichen Wasserverluste immer wieder

ersetzt werden. In einfachster Weise genügt die Pumpe dieser Notwendigkeit ganz von

selbst, wenn die Wassersäule abwechselnd die Rolle der fördernden und geförderten

übernimmt, wie dies bei der in Fig. 13 und

14 Taf. 40 abgebildeten Pumpe von H. Krebs in

Trier (* D. R. P. Kl. 59 Nr. 6854 vom

11. Februar 1879) der Fall ist.

Dieselbe besteht aus zwei doppelt wirkenden Pumpen, welche sich nach der bekannten

Girard'schen Anordnung aus je zwei einfach wirkenden Cylindern zusammensetzen. Die

ober Tags angeordnete, durch einen Motor zu bethätigende Treibepumpe ist mit

durchgehendem Plunger versehen, in den beiden zur Wasserförderung dienenden

Schachtpumpencylindern bewegen sich dagegen gewöhnliche auf einer gemeinschaftlichen

Stange sitzende Kolben. Jeder dieser Cylinder ist in gewöhnlicher Weise mit einem

Saug- und Druckventil verbunden und steht durch ein besonderes Steigrohr mit einer Seite

der Treibepumpe, aber auch mit dem Raum hinter dem Kolben des benachbarten Cylinders

in Verbindung. Oben münden die Steigrohre in einem gemeinschaftlichen, als

Windkessel dienenden Behälter-, doch sind sie oberhalb der Treibepumpe nochmals

durch Druckventile abgeschlossen, welche jedoch nicht selbstthätig wirken, sondern

durch eine Steuerung vom Motor aus bewegt werden. Jedes dieser Ventile wird

geschlossen gehalten, so lange sich der Treibeplunger gegen dasselbe bewegt. In

Folge dessen wird das Wasser vor dem Plunger durch das eine Steigrohr nach abwärts

gegen den einen Pumpenkolben getrieben, welcher, dem auf ihn ausgeübten Druck

folgend, das vor ihm eingeschlossene Wasser in das andere Steigrohr und durch das

geöffnete obere Druckventil in den Windkessel drückt, während der mit ihm gekuppelte

Kolben des zweiten Cylinders ansaugt. Das von diesem Kolben verdrängte Wasser kommt

nicht zum Ausfluſs, sondern füllt lediglich den hinter dem Treibeplunger frei

werdenden Raum aus. Am Ende des Kolbenhubes werden die oberen Druckventile

umgesteuert, damit die beiden Steigrohre, der umgekehrten Bewegung des

Treibeplungers entsprechend, ihre Eigenschaften als Druckleitungs- und Förderrohr

vertauschen können.

Der Hub der beiden unteren Pumpenkolben wird durch einen kleinen Hilfskolben

begrenzt, welcher nicht weiter bewegt werden kann, wenn er einen der beiden Kanäle

bedeckt, durch welche sein Cylinder mit einem Steigrohr in Verbindung steht. Sollte

in Folge einer etwa eintretenden Unregelmäſsigkeit in der gegenseitigen

Kolbenstellung der Pumpenkolben vor dem Treibplunger sein Hubende erreichen, so kann

sich der letztere doch noch weiter bewegen, da in diesem Falle dem Druckwasser durch

angebrachte Sicherheitsventile ein Ausweg geöffnet wird. Selbstverständlich muſs das

ganze Pumpen- und Rohrsystem vor dem Anlassen der Pumpe vollständig mit Wasser

gefüllt werden.

H–s.

Tafeln