| Titel: | Lorimier's Fahrkunst. |

| Autor: | S–l. |

| Fundstelle: | Band 236, Jahrgang 1880, S. 455 |

| Download: | XML |

Lorimier's Fahrkunst.

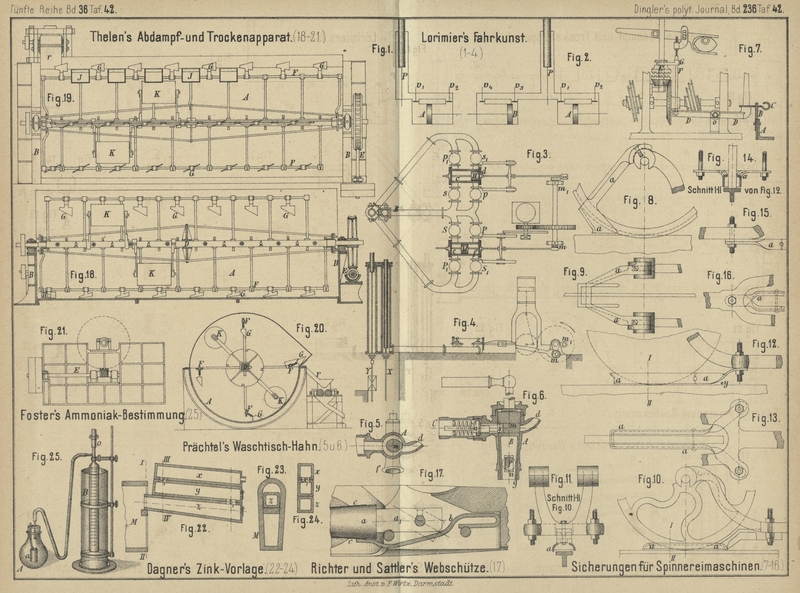

Mit Abbildungen auf Tafel 42.

Lorimier's Fahrkunst.

In der Revue universelle des Mines, 1879 Bd. 5 S. 130

finden wir eine kurze Beschreibung der i. J. 1878 in Paris ausgestellt gewesenen

Fahrkunst von Lorimier, deren wesentlichste

Verschiedenheit von anderen Fahrkünsten darin gipfelt, daſs sie, unter Anwendung der

auch bei Guinotte's System benutzten Rotationsmaschine, Schwungrad und Expansion zur

Bewegung gebraucht und durch Einschaltung einer hydraulischen Transmission zwischen

Bewegungsmaschine und Gestänge zu erzielen sucht, daſs letzteres, im mittleren Gange sich

mit ziemlich groſser Geschwindigkeit bewegend, zu Anfang und Ende jedes Aufganges

eine kurze Zeit in absolute Ruhe versetzt wird.

Ueber Princip und Construction bemerken wir Folgendes: Wenn in einem von zwei mit

einander in Verbindung stehenden, mit Wasser gefüllten Cylindern (Fig. 1 Taf.

42) ein Mönchskolben P sich bewegt, in dem anderen

neben dem mit der Umtriebsmaschine in directer Verbindung stehenden Kolben A die Ventile v1 und v2 eingebracht sind, so wird, wenn Kolben A von rechts nach links geht und das Ventil v1 geöffnet, dagegen

v2 geschlossen ist,

der Kolben P aufwärts gehen, dagegen, wenn v1 geschlossen und v2 offen ist, seinen

Weg abwärts nehmen, unter der Voraussetzung, daſs die andere Kolbenseite, also im

ersten Fall die rechte, im zweiten die linke, auf irgend welche Weise, am

einfachsten durch entsprechende Ventile, mit einem Raum in Verbindung steht, aus

welchem Wasser angesaugt, bezieh. in welchen Wasser hineingepreſst werden kann.

Stehen beide Ventile v1

und v2 gleichzeitig

offen, so wird bei Bewegung des Kolbens A der Kolben

P im Zustand der Ruhe verbleiben.

Combinirt man mit dieser Vorrichtung nach einem zweiten Cylinder (Fig. 2) mit

dem Kolben B und den Ventilen v3 und v4 derart, daſs, wenn beide Kolben A und B von einer Umtriebsmaschine aus in Bewegung gesetzt werden,

die beiden Kurbelzapfen rechtwinklig zu einander stehen, so arbeitet dieser Apparat,

kommen nur die Ventile v1 und v2

Betracht, ganz wie im vorigen Falle. Oeffnet man aber gleichzeitig die Ventile v1, v3 und v4 so geht der Kolben

P aufwärts; ist der Kolben A am linken Ende seines Weges angelangt und es wird v2 geöffnet, so tritt

Ruhe für den Kolben P ein; schlieſst man dann, wenn

auch B am Ende seines Weges angelangt, v3 und geht B nach rechts, so muſs auch P seinen Weg abwärts nehmen und zwar so lange, bis v3 wieder geöffnet wird und abermals Ruhe

eintritt.

Von dieser einfachen Anordnung ausgehend, construirt Lorimier seine Maschine aus zwei Cylindern mit darin beweglichen Kolben

und je 4 Ventilen, welche beide mit den die Mönchskolben X und Y (Fig. 4)

enthaltenden Cylindern in Verbindung stehen, und es ist das sich auf 3 Umdrehungen

der Umtriebsmaschine vertheilende Spiel in den 12 Abschnitten, in welche es sich

theilt, das folgende: Es stehe die Kurbel m im todten

Punkte, m1 auf dem 4. Theil ihres Weges und es seien

die Ventile s, s1, S1, und P1 (Fig. 3)

geöffnet.

Während der zwei ersten Viertel des Spieles der Umtriebsmaschine geht der Kolben der

Pumpe H von rechts nach links; dabei wird das Wasser

aus dem Räume c in den Cylinder B gedrückt und das Wasser aus der Abtheilung A nach der anderen Seite des Kolbens H

gesaugt, es steigt also der Kolben X und gleichzeitig

sinkt Y; dabei bewegt sich der Kolben M anfänglich von links nach rechts, dann

entgegengesetzt. Mit

Schluſs des zweiten Spielviertels befindet sich M

wieder in seinem anfänglichen Stande, m1 über dem todten Punkte (während es sich anfangs

darunter befand), m im anderen todten Punkte. Wird nun

Ventil s geschlossen und p1 geöffnet, so verläuft das dritte

Spielviertel in der Weise, daſs das Wasser von d nach

c und von e nach f geht, die Kolben X und

Y aber still stehen.

Kommt nun die Kurbel m1

auf den linken todten Punkt und wird Ventil S geöffnet,

dagegen p1 geschlossen,

so geht im 4. und 5. Zeitabschnitt das Wasser von einer Seite des Kolbens H nach der anderen, der Kolben M bewegt sich von links nach rechts, drückt Wasser von f nach A und saugt Wasser

von B nach e, so daſs also

der Kolben X sinkt und Y

steigt. Sind beide letztere Kolben am Ende ihrer Wege und ist damit M rechts angekommen, wird Ventil S geschlossen und P1 geöffnet; der 6. Zeitabschnitt ist ein solcher der

Ruhe, da das Wasser von c nach d und von e nach f läuft.

Jetzt befindet sich die Kurbel m im linken todten

Punkte, es wird Ventil s1 geschlossen und p geöffnet. worauf H während des 7. und 8. Zeitabschnittes von links nach

rechts geht, das Wasser von d nach B treibt und solches aus A

nach c saugt, so daſs abermals der Kolben X steigt und Y niedergeht,

worauf Ventil p geschlossen und s1 geöffnet wird. In der neuen Pause der

9. Zeitperiode geht das Wasser von c nach d und von nach e; es

öffnet sich nun Ventil P und schlieſst sich S1, so daſs wieder, und

zwar während der 10. und 11. Periode, der Kolben Y

steigen und X fallen muſs. Hiernach wird das Ventil S1 geöffnet und P geschlossen und der 12. Zeitabschnitt ist ein solcher

der Ruhe für die Mönchskolben, an dessen Schlüsse sich das Ventil s öffnet und p1 schlieſst, wodurch der erste Stand wieder

hergestellt ist und das Spiel von Neuem beginnt.

Der Erfinder der eben beschriebenen Vorrichtung will mit seiner Maschine den

Gestängen 6m Hub zutheilen und soll die

jedesmalige Ruhepause an deren Weganfang und Ende 1½ Secunden betragen, genug um

geübter Mannschaft Zeit zum Uebertritt von einem Gestänge auf das andere zu gönnen.

Für jeden Kurbelumgang folgt aus der Pausenlänge eine Zeit von 6 Secunden, oder für

die Umtriebsmaschine die Spielzahl 10 in der Minute, in welcher Zeit ein auf der

Kunst fahrender Mann auf 90m Teufe befördert wird.

Unter Berücksichtigung der Ruhepausenwürde die mittlere Geschwindigkeit des

Gestänges 1m,58 betragen.

Als Vortheile der beschriebenen Fahrkunst werden folgende angeführt: 1) Vollste

Sicherheit in Folge der gleichen Ruhepausen; 2) gröſsere Beförderungsgeschwindigkeit

als bei Maschinen anderer Construction; 3) die Füglichkeit, durch Oeffnung der

entsprechenden Ventile die Maschine in jedem Augenblicke anzuhalten und 4)

Sparsamkeit im Dampfverbrauch als Folge der Verwendung von Schwungrad und

Expansion.

Als Nachtheil freilich müssen wir die groſse Anzahl der beweglichen Theile bezeichnen

und die für richtiges Oeffnen und Schlieſsen der Ventile nothwendige complicirte

Einrichtung.

Die am Schlüsse des betreffenden Aufsatzes sich findenden Vergleiche zwischen der

Beförderungsgeschwindigkeit der Mannschaft eines Werkes mittels Fahrkunst oder auf

dem Seile dürfen wir, so interessant sie an sich sind, hier füglich übergehen, da ja

ohnehin zur Genüge bekannt ist, daſs, wiewohl das Fortkommen eines einzelnen Mannes auf dem Seile ein wesentlich rascheres

als auf der Fahrkunst ist, doch bei Beförderung ganzer Belegschaften letztere

bezüglich der Geschwindigkeit entschieden den Vorrang behauptet.

S–l.

Tafeln