| Titel: | Ueber neuere Extractionsapparate. |

| Fundstelle: | Band 246, Jahrgang 1882, S. 22 |

| Download: | XML |

Ueber neuere Extractionsapparate.

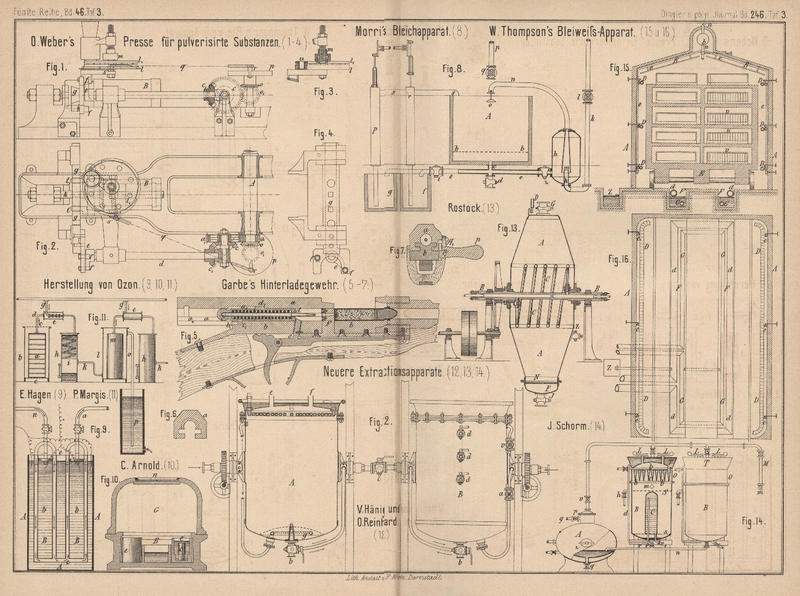

Patentklasse 12. Mit Abbildungen auf Tafel 3.

Neuere Extractionsapparate.

V. Hänig in Dresden und O.

Reinhard in Loschwitz (*D. R. P. Nr. 18922 vom 26. November 1881) verwenden

zwei mit einander verbundene Apparate A und B (Fig. 12

Taf. 3), welche mit Probirhähnen d, sowie mit Luft- und

Sicherheitsventilen e und f versehen sind.

Man füllt die Apparate mit dem auszuziehenden Material, läſst durch die Dreiwegehähne

c und b eine

verhältniſsmäſsig geringe Menge heiſses Wasser in den Apparat A eintreten und führt durch Ventil a und das durchlöcherte Schlangenrohr g dem Apparate Dampf zu. Die sich entwickelnden Dämpfe

durchdringen das darüber liegende Material, werden am Rückfluſskühler verdichtet und

tropfen durch das Material zurück, wobei die oberen Schichten desselben ausgelaugt

werden. Um die Auslaugung derselben zu beschleunigen, kann man durch Ventil v noch etwas direkten Dampf in diese treten lassen,

welcher ebenfalls am Rückfluſskühler condensirt wird. Hat man auf diese Weise einen

oder zwei starke Absude gewonnen, welche durch die Dreiwegehähne b und c mittels Dampfdruck

nach einem Behälter befördert werden, so werden die später erhaltenen dünneren

Lösungen mittels Dampfdruck durch die Dreiwegehähne b

und c nach Apparat B

befördert, wo sie zur Extraction von frischem Material dienen. Apparat A wird nun entleert und frisch gefüllt; hierauf dient

B als erster und A als

zweiter Apparat und so fort. (Vgl. 1880 238 * 332.)

Der Extractionsapparat von Rostock und Comp. in Leipzig (*D. R. P. Nr. 17101 vom 7. August 1881)

besteht aus einem länglichen, an beiden Enden zugespitzten Cylinder A

(Fig. 13 Taf. 3), welcher mittels der Achse B

gedreht werden kann und mit Manometer D,

Sicherheitsventil und Ablaſshahn J versehen ist. Die

mit der Hohlachse B in Verbindung stehende

Dampfschlange C hat den Zweck, die

Extractionsflüssigkeit anzuwärmen. Die das Mannloch F

verschlieſsende Klappe enthält einen Siebboden N und

läſst sich zur vollständigen Entleerung des Cylinders leicht öffnen. Die

Extractionsflüssigkeit wird durch Hahn G in den Apparat

gelassen, durch Hahn Z kann die Flüssigkeit über dem

Extractionsmaterial abgelassen werden.

Der Apparat zum Ausziehen von Farbhölzern, Gerbstoffen

o. dgl. von J. Schorm in Wien (Oesterreichisches Patent

vom 10. November 1881) besteht aus einem geschlossenen Kessel A (Fig. 14

Taf. 3) mit Mannloch z und einer Anzahl damit

verbundener Extractionsgefäſse B mit

Sicherheitsventilen L. In dem oberen Theil O sind Kühlvorrichtungen angebracht, welche aus zwei

durchlöcherten Platten b bestehen, deren über einander

liegende Oeffnungen durch conische Düsen c mit einander

verbunden sind.

Die zu extrahirenden Stoffe bringt man zwischen die beiden Siebe S, setzt die Haube O auf

die Gefäſse B und füllt den Trichteraufsatz T durch das mit Hahn h

versehene Rohr d mit Wasser, welches die Düsen c kühlt. Hierauf erhitzt man durch Einleiten von Dampf

in den Doppelboden des Kessels A die in denselben

eingefüllte Extractionsflüssigkeit, z.B. Spiritus. Die Dämpfe steigen durch die

Rohrleitung M auf, treten bei m in den Extractionsapparat, werden in den Düsen c der Haube O verdichtet und tropfen durch

das Sieb S auf die zu extrahirenden Stoffe. Der

herabflieſsende Spiritus wird durch das kalte Wasser im Gefäſs C noch weiter gekühlt, sammelt sich unter dem Siebe s und flieſst durch Rohr n

wieder zum Kessel A zurück. Die Extracte, Gerbstoffe o.

dgl. bleiben im Kessel zurück, der Spiritus verdampft von neuem und durchzieht

nochmals auf die beschriebene Weise die zu extrahirenden Stoffe.

Dieser Vorgang wird so lange fortgesetzt, bis die durch das Rohr r entnommene Probe anzeigt, daſs der Spiritus keine

Extracte, Gerbstoffe o. dgl. mehr löst. Man arbeitet auf die angegebene Weise stets

mit mehreren Extractionsgefäſsen B und leitet die

Spiritusdämpfe mittels in der Rohrleitung M passend

angebrachter Hähne nach Belieben in die einzelnen Gefäſse. Während ein Gefäſs B entleert und ein anderes gefüllt wird, arbeiten die

noch übrigen Gefäſse stets fort, so daſs die Arbeit erst dann unterbrochen wird,

wenn die Extracte aus dem Kessel entleert werden sollen. Man schlieſst dann Hahn v der Rohrleitung M,

öffnet Hahn p und läſst den Dampf durch Rohr g entweichen. Ist so die gewünschte Concentration der

Extracte erreicht, so läſst man sie durch Hahn q

abflieſsen.

Bei warmer Extraction von Farbhölzern, Holzrinden, Knoppern o. dgl. wird in das

Gefäſs C, dessen Wände dann durchlöchert sind und durch

Rohr M in die Haube O Dampf

eingeleitet, welcher die betreffenden Stoffe durchzieht, sich verdichtet und unter

dem Siebe s sammelt.

Tafeln