| Titel: | C. Cario's Bestimmung des Wassergehaltes im Dampf. |

| Autor: | Whg. |

| Fundstelle: | Band 246, Jahrgang 1882, S. 62 |

| Download: | XML |

C. Cario's Bestimmung des Wassergehaltes im

Dampf.

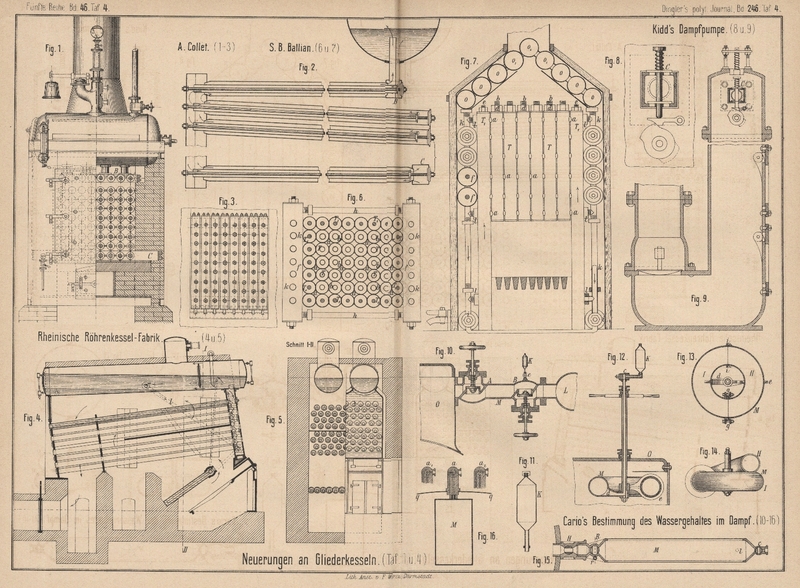

Mit Abbildungen auf Tafel 4.

Cario's Bestimmung des Wassergehaltes im Dampf.

Während bei den Apparaten von Brocq (1881 242 * 317) und von Boye und

E. Müller (1882 244 *

199) die in einer abgeschlossenen Dampfmenge enthaltene Wassermenge dadurch bestimmt

wird, daſs man den nassen Dampf durch Volumenvergröſserung unter constanter

Temperatur in trockenen Dampf verwandelt und die Volumenvergröſserung miſst, schlägt

C. Cario in Chemnitz (*D. R. P. Kl. 42 Nr. 18480

vom 22. Oktober 1881) vor, den Feuchtigkeitsgehalt des Dampfes aus dem Gewicht

desselben abzuleiten.

Kennt man das Gewicht, die Spannung und den Rauminhalt einer gewissen Menge nassen

Dampfes, so braucht man von dem Gewichte desselben nur das Gewicht einer gleichen Raummenge

trockenen Dampfes von gleicher Spannung abzuziehen, um das Gewicht des in dem Dampfe

enthaltenen Wassers festzustellen. Cario bestimmt nun

das Gewicht einer gewissen Menge des zu untersuchenden

Dampfes in der Weise, daſs er den Dampf durch Abkühlung vollständig zu Wasser

verdichtet und den Rauminhalt dieses Wassers miſst. Die hierzu benutzten

Vorrichtungen sind in Fig. 10 bis

16 Taf. 4 dargestellt.

Will man, wie es am häufigsten vorkommt, den Feuchtigkeitsgehalt des auf dem

Dampfkessel in die Leitung übertretenden Dampfes ermitteln, so werden in das Rohr

M (Fig. 10),

das den Kesseldom O mit dem Hauptdampfrohr L verbindet, zwei Niederschraubventile A und B eingeschaltet,

welche während des Betriebes immer offen sind. Bei der Untersuchung werden dieselben

nach einander geschlossen, zuerst B, dann A, so daſs zwischen denselben eine bestimmte Dampfmenge

abgesperrt ist. An einem bei c angebrachten Hahn wird

darauf ein kleines Kühlgefäſs K angeschraubt, welches

in Fig. 11 im Schnitt dargestellt ist. Dasselbe wird vorher nach Abschrauben

der aufgesetzten Kapselmutter zunächst vollständig mit Wasser gefüllt, worauf, etwa

mit Hilfe einer eingetheilten Glasröhre, eine bestimmte Menge des Wassers möglichst

genau zurückgemessen wird. Nachdem das Gefäſs oben wieder verschlossen und mit dem

unteren Ende auf dem Hahn c geschraubt ist, wird

letzterer geöffnet. Der zwischen den Ventilen befindliche Dampf strömt dann in das

in K befindliche Wasser ein, welches durch äuſsere

Abkühlung auf einer niedrigen Temperatur (etwa 15°) gehalten wird, und condensirt.

Gleichgewicht tritt ein, wenn die Spannung des in M

verbliebenen Dampfes bis auf die Spannung der in K

befindlichen, ein wenig zusammengepreſsten Luft gesunken ist. Dabei ist zu beachten,

daſs aus dem Dampfe etwas Luft ausgeschieden ist. Wird nun auch die Spannung, wenn

nur der Luftraum in K genügend groſs genommen wurde,

nicht viel gröſser als die Atmosphärenspannung sein, so darf doch der in M verbleibende Dampf jedenfalls nicht vernachläſsigt

werden, wie Cario angibt. Dieser Dampf wird etwas

überhitzt, jedenfalls trocken sein, da die Wände wohl genügend Wärme hergeben, um

bei der schnell abnehmenden Spannung das vorhandene Wasser zu verdampfen. Da jedoch

der Grad der Ueberhitzung sich jeder Bestimmung entzieht, so wird schon hierdurch

das Ergebniſs sehr ungenau. Wäre z.B. der in M

bleibende Dampf von atmosphärischer Spannung noch gesättigt und hätte die Spannung

anfangs 5at betragen, so würde der zurückbleibende

Dampf ungefähr 22 Procent der ursprünglichen Dampfmenge ausmachen.

Besser sind in dieser Hinsicht die in Fig. 12 bis

15 Taf. 4 dargestellten Vorrichtungen. Das Rohr M (Fig. 15),

welches an beliebiger Stelle eines Dampfkessels, einer Dampfleitung oder eines

Dampfcylinders angeschraubt werden kann, ist von

einem Heizmantel umgeben, in welchen durch den Hahn r

Dampf eingelassen wird. Das sich im Mantel niederschlagende Wasser kann durch einen Hahn bei

l abgelassen werden. Um das Rohr M mit Dampf zu füllen., werden die Hähne H, R und c geöffnet,

letzterer jedoch nur wenig, damit die Geschwindigkeit des durchblasenden Dampfes

gering ist, Sobald man annehmen kann, daſs alle Luft aus M entfernt ist, wird zuerst c, dann R geschlossen, darauf bei c das Kühlgefäſs K angeschraubt, c wieder geöffnet u.s.w. In diesem Falle ist der Grad

der Ueberhitzung bekannt, so daſs die zurückbleibende Dampfmenge wenigstens

annähernd berücksichtigt werden kann.

Dasselbe gilt auch von der in Fig. 12 bis

14 gezeigten Vorrichtung, welche dazu dienen soll, von einem beliebigen

Punkte des Dampfraumes im Kessel den Dampf zu entnehmen. Ein aus zwei Theilen I und II bestehender

Hohlring M ist an einem Doppelrohr im Inneren des

Kessels aufgehängt. Das innere Rohr, welches durch einen Kanal d mit dem Inneren des Ringes M verbunden ist, trägt am oberen Ende den Hahn c und das Kühlgefäſs K. An dem äuſseren,

unten offenen Rohr, welches als Heizmantel für das innere dient, ist ein den Theil

H umgreifender Reifen e befestigt, Durch Stopfbüchsen ist das innere gegen das äuſsere Rohr und

dieses gegen den Kessel abgedichtet. Die beiden Theile I und H sind bei g gegen einander drehbar, so daſs sie in die Lage Fig. 14

gebracht werden können. Soll nun der in den Hohlring M

eingetretene Dampf abgesperrt werden, so werden die Theile I und H wieder in die Schluſsstellung

gebracht und dann wird mittels einer vorher auf den Theil H aufgebrachten Kittflechte, welche durch Drehen des äuſseren Rohres

mittels des Reifens e angepreſst wird, die Dichtung bei

i hergestellt.

Die Menge des Wassers, welches sich in K aus dem Dampfe

gebildet hat, bezieh. von diesem mitgerissen wurde, wird in der Weise sehr genau

bestimmt, daſs man Glasstäbe und dünne Messingdrähte von genau bekanntem

körperlichen Inhalt in das Gefäſs einsenkt, bis dasselbe wieder vollständig gefüllt

ist. Durch direkte Wägung würde wohl ein eben so genaues Resultat gewonnen werden

können. Der Fehler, welcher, wie oben erwähnt, daraus hervorgeht, daſs die Menge des

in dem Meſsgefäſs M verbleibenden Dampfes nur sehr

ungenau zu ermitteln ist, würde sehr klein werden, wenn man in dem Kühlgefäſs über

dem Wasser einen möglichst luftleeren Raum herstellte und in diesen den Dampf

eindringen lieſse; der in dem Meſsgefäſs zurückbleibendezurückbleikende Dampf würde dann auch nur eine sehr geringe Spannung besitzen.

Der Rauminhalt des Meſsgefaſses M läſst sich mit genügender Genauigkeit, etwa durch Ausmessen mit Wasser,

ermitteln. Dagegen liegt eine Hauptschwierigkeit noch in einer hinreichend genauen

Bestimmung der Spannung des zu untersuchenden Dampfes,

wozu die gewöhnlichen Federmanometer kaum ausreichen werden. Um dieser Schwierigkeit

auszuweichen und von der Dampfspannung ganz unabhängig zu werden, schlägt Cario vor, zu gleicher Zeit mit dem zu untersuchenden

Dampfe eine gewisse Menge

trockenen Dampfes zu messen, welcher mit Hilfe der in Fig. 16

dargestellten Vorrichtung folgendermaſsen gewonnen werden soll: Das Hahngehäuse wird

von auſsen in die Kesselwand q und an dasselbe von

innen das Meſsgefäſs M geschraubt. Bei der Hahnstellung

a tritt der Dampf in das letztere ein. Ehe jedoch

die volle Spannung in M erreicht ist, wird der Hahn in

die Stellung a2

gebracht, worauf der abgesperrte Dampf in Folge der Wärmemittheilung von auſsen

überhitzt wird. Cario macht nun die kaum haltbare

Annahme, daſs nach Zurückdrehung des Hahnes in die Stellung a gerade so viel Dampf noch in M eintritt,

daſs das Gemisch gesättigt, aber trocken ist. Das Gefäſs wird dann gleichzeitig mit

dem anderen, den nassen Dampf enthaltenden Behälter abgesperrt und sein Inhalt

ebenfalls in einem Kühlgefäſs K niedergeschlagen

(Hahnstellung a1

Fig.

16). Die Differenz der auf gleiche Raumgröſsen berechneten Gewichte beider

Dampfmengen gibt dann den Wassergehalt. Es ist leicht ersichtlich, daſs hierbei ganz

erhebliche Fehler unterlaufen können.

Sonach dürfte die beschriebene Methode noch in mehrfacher Hinsicht zu wünschen übrig

lassen und kaum eine befriedigende Lösung der gestellten Aufgabe liefern.

Whg.

Tafeln