| Titel: | Sortir- und Waschapparat für Kohlen und Erze. |

| Autor: | S–l |

| Fundstelle: | Band 246, Jahrgang 1882, S. 78 |

| Download: | XML |

Sortir- und Waschapparat für Kohlen und

Erze.

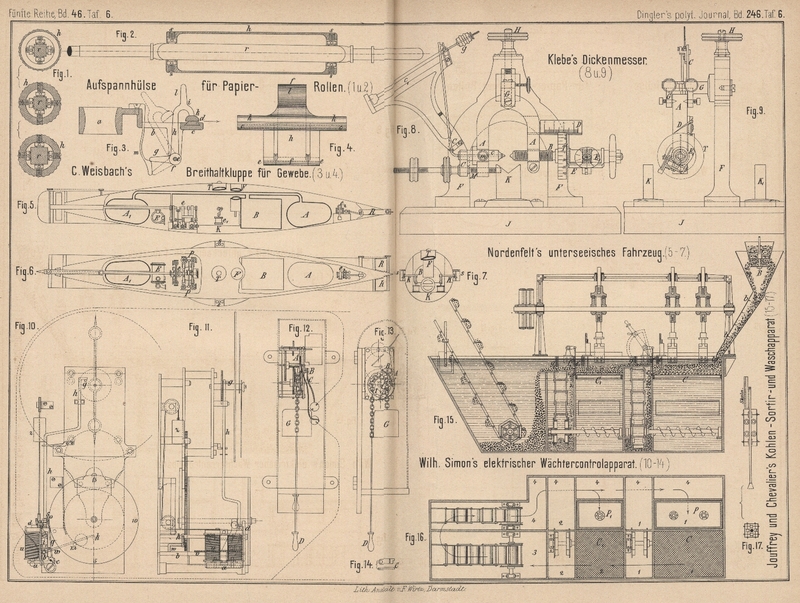

Mit Abbildungen auf Tafel 6.

Jouffrey und Chevalier's Sortir- und Waschapparat für Kohlen

u.a.

Für das Setzen gemengter Haufwerke haben Cl. Jouffrey

und J. Chevalier in Vienne (Isère, Frankreich) das

alte, wohl zuerst am Harz angewendete Setzen mit Ueberfall erneut aufgenommen,

dasselbe mit dem Abtragen durch den Spalt vereint und sonst einige Abänderungen und

Zusätze an der betreffenden Maschine (*D. R. P. Kl. 1 Nr. 17930 vom 3. August 1882)

angebracht, so daſs dieselbe dadurch die in Fig. 15 bis

17 Taf. 6 ersichtliche Einrichtung erhalten hat.

Ein groſser Behälter ist in mehrere, verschiedene Gruppen bildende, in Fig.

16 durch die Ziffern 1 bis 4 bezeichnete Abtheilungen geschieden, unter denen

zwei, C und C1, als eigentliche Setzmaschinen mit hinter

den Sieben liegenden Kolben P und P1 eingerichtet sind.

Die mit einander in direkter offener Verbindung stehenden Abtheilungen tragen

gleiche Ziffern und richtet sich die Gruppen- und Siebzahl nach der Anzahl der zu

trennenden Sorten. Aus der untersten Abtheilung jeder Gruppe schafft ein Becherwerk

das fertige Produkt heraus. Zwischen den beiden Setzsieben befindet sich ein

Ueberfall mit abgeschrägter Krone, über welchen das Wasser, sobald der Apparat im

Gange ist, hinwegströmt; ferner ist an der entgegengesetzten Seite des zweiten

Siebes ein ebensolcher, nur etwas weniger hoher als der erste Ueberfall angebracht.

Im unteren Theile des Ueberfalles befindet sich der Spalt c bezieh. c1,

vor welchem eine vertikale stellbare Schütze angebracht ist; auſserdem hat man vor

und über dem Ueberfalle noch die an den Seitenwänden des Kastens befestigten

Schützen e, f und g

bezieh. e1, f1 und g1 angeordnet und zwischen Abtheilung 3 und 4 noch eine mit der

Hand stellbare Schütze eingeschoben; endlich kann auch Abtheilung 4 mit den Gruppen 1 und

2 durch unterhalb der Kolben angebrachte Ventile in

offene Verbindung treten.

Um die zu verarbeitenden Massen in der vollen Siebbreite aufgeben zu können, läſst

man sie auf das Sieb durch den in einen rechteckigen Kanal auslaufenden Rumpf B treten. Ersterer verbreitet sich nach unten

allmählich bis zur vollen Siebbreite und trägt im Inneren die zur Vertheilung der

Massen dienenden Querleisten b, sowie am Ende für

denselben Zweck die vertikale Wand b1.

Der Vorgang selbst ist der, daſs die Bewegung der Kolben die auf das Sieb

auftretenden Massen dem gewöhnlichen Setzprozeſs unterwirft, wobei die schwersten,

auf dem ersten Sieb sich zuunterst lagernden Massen durch den Spalt c nach und nach hinausgeschoben werden, um einem

Becherwerk zuzugehen. Die übrigen Massen überschreiten den Ueberfall, um auf dem

nächsten Siebe C1 einer

ähnlichen Trennung unterworfen zu werden.

Um die vor den Spalten stehenden Schützen möglichst genau der Stärke der unter ihnen

hinweggehenden Schicht anpassen zu können, befindet sich auf dem Siebe noch eine Art

Sonde, ein zwischen zwei Reihen von Rollen sich frei bewegendes Stäbchen (vgl. Fig.

17), welches in einen Fuſs ausläuft, der genau mit Rücksicht auf die

Dichtigkeit der zu trennenden Massen hergestellt, sich auf der schwersten Schicht

aufsetzt, wodurch das Ende des Stäbchens an einer entsprechenden Skala die Höhe der

Schicht und damit die Weite, welche der Spalt haben soll, angibt.

S–l.

Tafeln