| Titel: | Elektrischer Wächtercontrolapparat. |

| Autor: | Schg. |

| Fundstelle: | Band 246, Jahrgang 1882, S. 82 |

| Download: | XML |

Elektrischer Wächtercontrolapparat.

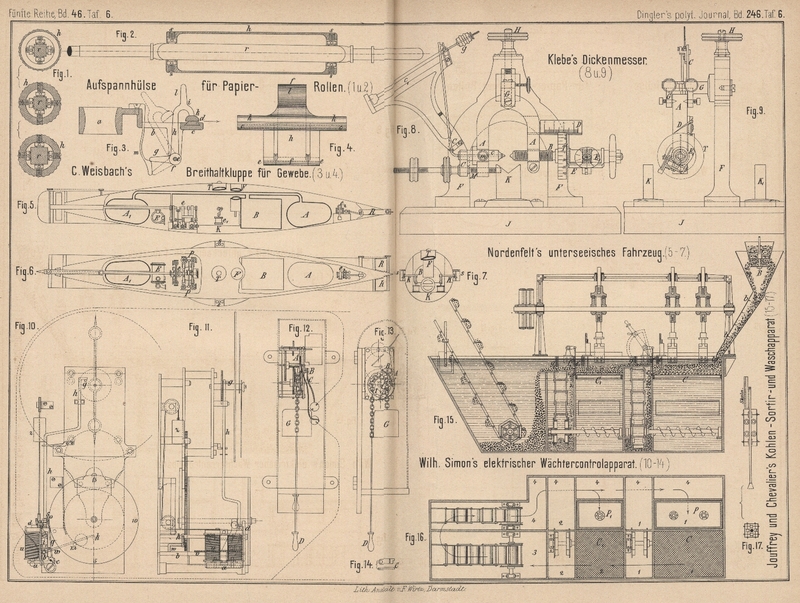

Mit Abbildungen auf Tafel 6.

Simon's elektrischer Wächtercontrolapparat.

Der Apparat von Wilhelm Simon in

Nürnberg (* D. R. P. Kl. 83 Nr. 17

270 vom 28. Juni 1881) besteht aus einer im Bureau oder einem sonstigen

dem Wächter unzugänglichen Lokale aufzustellenden Uhr (Fig. 10 und

11 Taf. 6) und andererseits aus einem oder mehreren in den zu bewachenden

Räumlichkeiten aufzuhängenden Apparaten (Fig. 12 bis

14). Die letzteren stehen mit der Uhr durch eine Drahtleitung in

Verbindung.

Was die Einrichtung der Uhr mit dem Registrirwerk anlangt, so ist in erster Linie der

Elektromagnet u zu erwähnen, welcher nicht fest, wie es

gewöhnlich bei elektrischen Werken der Fall, sondern sowohl vertikal, als auch

horizontal verschiebbar angeordnet ist. Die Beweglichkeit in der letzteren Richtung

ermöglicht die Anwendung einer breiten Papiertrommel zum Zweck, eine gröſsere Anzahl

Markirungslinien auf dem Trommelumfang entsprechend langen Papierblatt zu erhalten.

Das Aufzeichnen der Striche oder Punkte auf der Trommel geschieht bei Stromschluſs,

den der Wächter durch Ziehen an dem Griff D (Fig.

12) hervorzubringen hat, indem hierdurch der bei c drehbare Anker a vom Magnet angezogen und

in Folge dessen der an dem anderen Arm q des

Winkelhebels acq angebrachte Stift s gegen die sich drehende Trommel gedrückt wird.

Letztere wird vom Uhrwerk alle 20 Minuten einmal herumgedreht, nach welchem

Zeiträume jedesmal eine kleine seitliche Verschiebung des Magnetes sammt

Ankerwinkelhebels stattfindet. Es stöſst zu diesem Zwecke der an der Trommel

befindliche Stift k an den auf der Stiftstange b befestigten Arm w, hebt

ihn bei der Weiterdrehung so weit, bis er abgleitend, in Folge der Beschwerung durch

ein Gewicht wieder auf seinen Ruhestift m zurückfällt.

Die dadurch veranlaſste Bewegung jener Stiftstange b

bewirkt die Schaltung, indem eine am Anker befindliche Zange i auf kurze Zeit auſser Eingriff mit der Stiftreihe v gelangt und der Magnet, gezogen von dem Gewicht z, in horizontalen Schienen verschoben wird.

Behufs Aufziehens der Uhr ist es nöthig, den Anker zu heben. Damit dies nun aber

nicht während der Controlzeit zu geschehen braucht, sondern zu einer beliebigen

anderen Stunde vorgenommen werden kann, wird der Magnet beim Nichtgebrauch mit

seinem Vorsprung d an der niedergeschobenen Stange h aufgehängt und erfolgt dann die Auslösung bei Beginn

des Wachtdienstes, indem der mit dem Stundenzeiger sich bewegende Stift g unter den Stangenvorsprung b greift, die Stange hebt und dadurch den Magnet freigibt. Derselbe senkt

sich in Folge seines Eigengewichtes so weit, bis die Zange i auf den ersten Stift der Reihe trifft.

Wie schon erwähnt, hat der Wächter zu beliebigen Zeiten an dem Griff D zu ziehen; dadurch wird das Gewicht G gehoben und beim Loslassen das Kettenrad und die auf

der gleichen Achse sitzende Contactscheibe zu einer Umdrehung veranlaſst. Die

letztere hat an ihrem Umfange, je nach den auf der Trommel abzugebenden Zeichen,

lange oder kurze Vorsprünge, auf welchen der Contacthebel A schleift. Bei seinem jedesmaligen Einfallen in die Lücken berührt Hebel

A den isolirten Stift B, wodurch der Strom geschlossen wird.

Mit Hilfe des auf der Kettenradachse sitzenden Plättchens C (Fig. 14)

wird erreicht, daſs beim Aufziehen des Laufwerkes der Strom geöffnet bleibt und daſs

das erstere immer vollständig aufgezogen werden muſs. Es sitzt deshalb das Plättchen

C lose auf der Achse und wird kurz vor dem Ablaufe von dem an der

Contactscheibe befindlichen Stift I gegen den

Contacthebel gedrückt, wodurch der letztere so weit gehoben wird, daſs er den

isolirten Stift B nicht berührt. Beim vollständigen

Aufziehen des Laufwerkes wird durch den zweiten Stift N

das Plättchen C gehoben und der Hebel schleift wieder

beim Ablauf auf der Contactscheibe; bei theilweisem Aufzug dagegen bleibt das

Plättchen unter dem Hebel liegen.

Schg.

Tafeln