| Titel: | Neuerungen an Abstellvorrichtungen für Dampfmaschinen. |

| Autor: | Whg. |

| Fundstelle: | Band 246, Jahrgang 1882, S. 161 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Abstellvorrichtungen für

Dampfmaschinen.

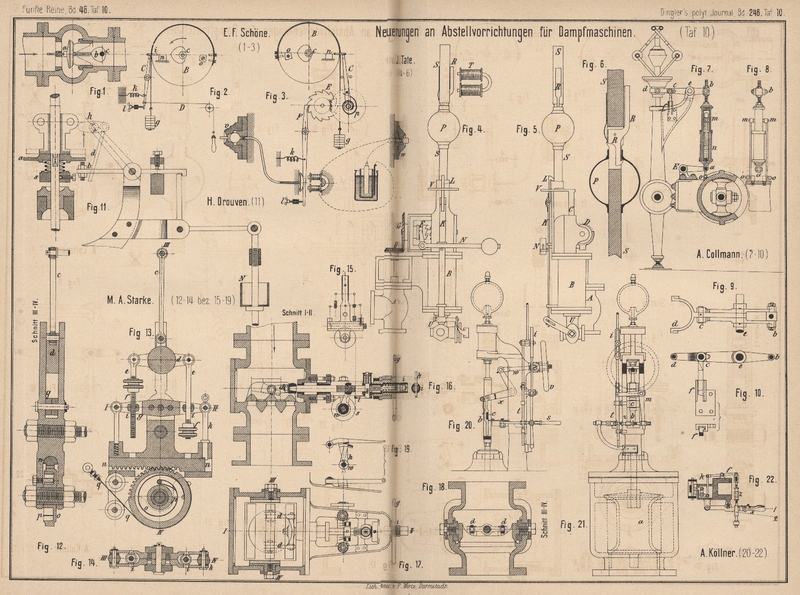

Patentklasse 14. Mit Abbildungen auf Tafel 10.

Neuerungen an Abstellvorrichtungen für Dampfmaschinen.

Die nachstehend beschriebenen Einrichtungen sollen dazu dienen, einen schnellen

Schluſs eines Dampfabsperrorganes herbeizuführen und dadurch die Dampfmaschine zum

Stillstand zu bringen, um drohenden Gefahren vorzubeugen. Der Schluſs des

Absperrorganes wird dabei durch Auslösen einer Sperrung eingeleitet und durch ein

fallendes Gewicht oder eine Feder oder auch durch Dampfdruck ausgeführt. Das

Auslösen der Sperrung erfolgt entweder von Hand und zwar von beliebigen Punkten aus,

oder auch selbstthätig durch den Regulator. Die Einrichtungen zur Absperrung von

Hand erscheinen als die wichtigsten * sie ermöglichen es, sobald an den

Wellenleitungen, den Getrieben oder den Arbeitsmaschinen ein Unfall eintritt, von

beliebigen leicht zugänglichen Punkten der Arbeitsräume aus die Betriebsmaschine

abzustellen. Die Absperrung durch den Regulator wird namentlich für den Fall benutzt

und ist auch dann sehr wichtig, wenn der Antrieb des Regulators (z.B. durch Reiſsen

des Riemens) unterbrochen wird, mithin der Regulator in seine tiefste Lage fallt. Ist derselbe mit einer

Drosselklappe verbunden, so wird diese bei einer solchen Störung ganz geöffnet

werden; wirkt er auf die Expansion ein, so wird die Maschine die gröſstmögliche

Füllung erhalten, in jedem Falle also durchgehen. Dies kann durch die selbstthätigen

Absperrvorrichtungen vermieden werden. Dieselben führen auch dann ein Abstellen der

Maschine herbei, wenn sie überlastet ist. Aber auch für den Fall, daſs etwa in Folge

eines Bruches in den Wellenleitungen die Maschine plötzlich vollständig entlastet

wird und aus diesem Grunde durchgeht, wobei der Regulator in seine höchste Lage springt, kann die selbstthätige Abstellung

erreicht werden.

Die Fig. 1 bis 3 Taf. 10

zeigen einige zur Abstellung von Hand bestimmte Einrichtungen von E. F.

Schöne in Groſsröhrsdorf, Sachsen (*

D. R. P. Nr. 14603 vom 11. Januar 1881). Als

Absperrorgan ist ein einfaches Kegelventil a benutzt,

welches von einer Herzscheibe b so lange offen gehalten

wird, bis deren Welle c um 180° gedreht wird. Der

durchströmende Dampf bewirkt dann selbst den Schluſs des Ventiles. Die Drehung der

Herzscheibe wird durch ein Gewicht g (Fig. 2)

veranlaſst. Dasselbe hängt an einem Stahlbande, welches an einer auf der Welle c befindlichen Scheibe B

befestigt ist. Letztere ist für gewöhnlich durch einen Hebel C abgestützt, auf dessen oberes gekröpftes Ende sich ein in B befestigter Stahlstift i

auflegt. Eine Feder k drückt den Sperrhebel gegen den

verstellbaren Anschlag l. Soll das Ventil geschlossen

werden, so ist also nur nöthig, den Sperrhebel auszurücken, was mit Hilfe eines

Drahtzuges D geschehen kann. Die Drehung der Scheibe

B wird durch die Knagge o begrenzt, die sich auf den Anschlag n

aufsetzt.

Für gröſsere Entfernungen, für welche ein Drahtzug ungeeignet ist, soll eine der

beiden in Fig. 3

veranschaulichten Einrichtungen Verwendung finden. Bei der einen wird zur Auslösung

der Luftdruck, bei der anderen ein Elektromagnet in bekannter Weise benutzt. Damit

die zur Auslösung nöthige Kraft möglichst gering ausfalle, ist hier der Hebel C durch Zahnräder mit einer zweiten Sperrung EF verbunden und wird nach Auslösung derselben durch eine Spiralfeder p ausgerückt. In die Luftdruck wie auch in die

elektrische Leitung können beliebig viele Knöpfe v

bezieh. w, welche in den Arbeitsräumen passend

vertheilt sind, eingeschaltet sein.

Auch bei der in Fig. 4 bis

6 Taf. 10 dargestellten Vorrichtung von J. Tate in

Bradford, England (* D. R. P. Nr.

11974 vom 11. März 1880) wird zur Auslösung der Sperrung aus beliebiger

Entfernung ein elektrischer Strom und zur Schlieſsung des Ventiles der Dampfdruck

benutzt. Diese Anordnung ist jedoch weniger einfach. Wird in Folge des

Stromschlusses der obere Arm des Sperrhebels R von dem

Elektromagnet T angezogen, so wird die auf dem

hakenförmigen unteren Arm von R hängende Hohlkugel P frei (vgl. Fig. 6),

gleitet auf der Stange S nieder und löst den Haken L aus; letzterer ist durch die Stange K mit einem Dreiweghahn U

verbunden, welcher in ein nach dem kleinen Dampfcylinder B führendes Dampfrohr eingeschaltet ist. Auf einem an K befindlichen Stift ruht ein belasteter Hebel N (vgl. Fig. 4),

welcher, sobald der Haken L ausgerückt ist, die Stange

K abwärts drückt, dadurch den Hahn U öffnet und gleichzeitig noch die Zahnkupplung F einrückt. Der in den Cylinder B einströmende Dampf hebt den Kolben, dessen Kolbenstange zu einer

Zahnstange C ausgebildet ist; diese greift in ein

Zahnrad D, von welchem durch die Kupplung F und die Kegelräder G und

H die Bewegung weiter auf das in A befindliche Absperrventil übertragen wird. Beim

Aufgang des Kolbens wird durch den an der Stange C

befindlichen Ring V auch die Kugel P gehoben und wieder an R

aufgehängt. Die Umstellung des Hahnes U behufs

Auslassens des Dampfes muſs durch Anheben der Stange K

von Hand geschehen. Dabei wird auch gleichzeitig die Kupplung F wieder ausgerückt, so daſs beim Abwärtsgang des

Kolbens das Ventil geschlossen bleibt. Beim darauf folgenden Ingangsetzen der

Maschine muſs dasselbe ebenfalls von Hand geöffnet werden.

Die beiden beschriebenen Vorrichtungen würden sich in einfacher Weise derart

erweitern lassen, daſs der Stromschluſs nicht nur von Hand, sondern auch durch den

Regulator in seiner höchsten und in seiner tiefsten Lage hergestellt werden kann.

Wie bei allen Sicherheitsvorrichtungen, bei welchen elektrische Ströme benutzt

werden, so dürfte es indessen auch bei den eben besprochenen empfehlenswerth sein,

die Auslösung nicht durch den Stromschluſs, sondern durch die Strom Unterbrechung zu

veranlassen, da es im ersten Falle leicht vorkommen könnte, Maſs in Folge einer

nicht bemerkten Störung in der Leitung der Stromschluſs nicht erfolgt. Es sollte

also im normalen Zustande dauernd ein Strom durch die Leitung gehen und durch

Unterbrechung desselben die Sicherheitsvorrichtung in Wirkung treten. Eine derartige

Einrichtung haben Siemens und Halske in Berlin

getroffen (vgl. Wochenschrift des

Vereins deutscher Ingenieure, 1882 S. 94). Ein dünner Leitungsdraht läuft

oberhalb der Fensterbögen durch das ganze Gebäude. Sobald an irgend einem Punkte

Gefahr entsteht, bedarf es nur des Zerreiſsens dieses Drahtes durch den

nächststehenden Arbeiter, um durch die Stromunterbrechung ein im Dampfmaschinenraum

befindliches Läutewerk zum Ertönen zu bringen, so daſs die Abstellung sofort

erfolgen kann.

Die Abstellung der Maschine durch den Regulator will A.

Collmann in Wien (* D. R. P. Nr. 4451 vom 2. Februar 1878, Zusatz zu Nr.

2714) mit Hilfe der in Fig. 7 bis

10 Taf. 10 abgebildeten Vorrichtung bewirken. Der Hebel db, durch welchen der Regulator auf die Steuerung

einwirkt, besteht aus 2 Haupttheilen., dem die Hülse umfassenden Hebel de und dem doppelt ausgeführten Hebel cb. An de ist bei c eine

Schiene f angehängt, welche mit ihrem unteren

umgebogenen Ende vertikal geführt wird und oben mit einem in cb eingreifenden Daumen verbunden ist, wodurch

die Verbindung zwischen beiden Theilen hergestellt wird. In die Zugstange ba ist ein verhältniſsmäſsig schwerer

Bremscylinder eingeschaltet, dessen Kolben n mit dem

Gestell durch zwei Zugstangen mo verbunden ist.

Sobald bei einer der festgesetzten Grenzlagen des Regulators das untere Ende von f aus der Führung oben oder unten heraustritt, bilden

de und cb

nicht mehr einen starren Arm. Der Bremscylinder sinkt langsam nieder und bringt

dadurch die Welle E, durch deren Drehung der

Füllungsgrad geändert wird, in eine Lage, welche der Nullfüllung entspricht. Mit

Hilfe einer passenden Vorrichtung kann beim ordnungsmäſsigen Abstellen der Maschine

eine Platte unter die Regulatorhülse geschoben werden, um in diesem Falle die

Auslösung der Schiene f zu vermeiden.

H. Drouven in Aachen hat zu dein letztgenannten Zweck

die in Fig. 11

Taf. 10 nach dem Praktischen Maschinen-Constructeur,

1882 S. 195 gezeichnete Einrichtung getroffen. Auf der Regulatorspindel ist ein Ring

s festgeklemmt, auf dem unter Einschaltung einer

Schraubenfeder eine Scheibe a ruht. Wird die Maschine

ordnungsmäſsig abgestellt, so daſs die Regulatorhülse langsam sinkt, so setzt sich

dieselbe zuletzt ruhig auf die Scheibe a auf, ohne die

Feder wesentlich zusammenzudrücken. Wenn jedoch, etwa in Folge Zerreiſsens des

Antriebriemens, der Regulator plötzlich fällt, so übt die Hülse auf die Scheibe a einen Stoſs aus, drückt die Feder zusammen, trifft

den Stellstift b einer Sperrklinke und löst dieselbe

aus, worauf durch ein fallendes Gewicht N, welches auf

eine besondere Drosselklappe wirkt, die Abstellung der Maschine erzielt wird. Soll

der Regulator auch nach oben auslösen, so kann der punktirt gezeichnete Hebel h mit Stoſsstange d

benutzt werden.

Wie bei der eben beschriebenen, so soll auch bei der in Fig. 12 bis

14 Taf. 10 dargestellten Einrichtung von M. A.

Starke in Hirschberg, Schlesien (Erl. * D. R. P. Nr. 4581 vom 15. August

1878), ein besonderes unter dein gewöhnlichen Absperrventil einzuschaltendes

Abschluſsorgan verwendet

werden. Wird dasselbe durch eine Klappe oder ein Ventil gebildet, so soll der

Abschluſs durch eine Feder oder ein Gewicht ausgeführt werden; bei Anwendung eines

Flachschiebers aber soll der Dampfdruck selbst den Schluſs bewirken. Mit der in Fig.

12 bis 14

gezeigten Sperrvorrichtung, welche am Regulatorständer anzuschrauben ist, wird das

Abschluſsorgan durch einen Zugdraht verbunden, und zwar wird dieser an dem

Stahlbande q befestigt, welches die Scheibe o auf der unteren Hälfte umgibt. Der obere Theil von

o ist verzahnt und greift in einen runden Bolzen

n, welcher unten zahnstangenartig ausgefräst ist.

Die Verschiebung dieses Bolzens nach rechts, welche durch die Schluſskraft erstrebt

wird, verhindert der Sperrstift k so lange, bis

derselbe durch Anstoſsen einer der beiden Doppelmuttern f an die Querstücke i des Hebels g ausgehoben wird. Die beiden Stangen e, welche die Muttern f

tragen, sind an einem vertikal geführten Träger d

aufgehängt, welcher durch eine Zugstange c mit dem

Regulatorgestänge in Verbindung gebracht ist. Es wird mithin die Auslösung sowohl

bei einer höchsten, wie bei einer tiefsten Lage des Regulators erfolgen, die beide

mit Hilfe der Muttern f bequem festgestellt werden

können. Bei der Schluſsbewegung wird durch die den Schluſs bewirkende Kraft auch die

in o befindliche schwache Spiralfeder p gespannt, welche den Bolzen n wieder in die gezeichnete Lage zurückführt und den Sperrstift k einfallen läſst, sobald das Absperrorgan von Hand

wieder geöffnet wird.

Die Auslösung erfolgt auch jedesmal beim ordnungsmäſsigen Abstellen der Maschine und

es soll deshalb der Maschinist beim Anlassen das Abschluſsorgan von Hand öffnen und

so lange in der geöffneten Lage feststellen, bis der Regulator genügend gestiegen

ist. Erst dann ist dasselbe für die Einwirkung der Sperrvorrichtung freizugeben.

Diese Einrichtung dürfte nicht zu empfehlen sein. Ist es schon unbequem, daſs beim

jedesmaligen Anlassen der Maschine auſser dem gewöhnlichen noch ein besonderes

Abschluſsorgan zu öffnen ist, so wird es noch lästiger, dasselbe zunächst

festzustellen und nach einer Weile wieder zu lösen.

Als Absperrorgan wurde von Stakte zunächst eine

gewöhnliche Drosselklappe, später der in Fig. 15 bis

18 Taf. 10 abgebildete Gitterschieber (Erl. * D. R. P. Nr. 10515 vom 1.

November 1879) benutzt. Derselbe wird mit seitlich angegossenen Keilen zwischen

Leisten, welche an der Wandung des Gehäuses befestigt sind, so geführt, daſs er beim

Oeffnen von der Dichtungsfläche abgehoben wird. Es hat dies den Zweck, die

Reibungswiderstände für die Schluſsbewegung, welche von dem auf den Querschnitt der

Schieberstange wirkenden Dampfdruck hervorgebracht wird, möglichst zu vermindern. Um

diese Aufwärtsbewegung des Schiebers zu gestatten, ist die Schieberstange mit

demselben durch zwei kurze Gelenkstangen d verbunden.

Geöffnet wird der Schieber mit Hilfe eines Handrades g, welches im

Gestell unverschiebbar gelagert ist und bei der Drehung die Hülse i hin- und herschraubt. Letztere ist mit der

Schieberstange durch einen Querkeil k so lange

gekuppelt, als der obere breitere Theil des Keiles (vgl. Fig. 18) in

eine entsprechende Ausklinkung der Schieberstange eingreift. Wird der Schieber ganz

geöffnet, so steigt der Keil unten auf der schrägen Fläche l auf, wird dadurch ausgehoben und der Schieber würde dann frei sein und

dem auf Schluſs wirkenden Dampfdruck folgen können, wenn er nicht in der geöffneten

Stellung durch eine Sperrung fest gehalten würde.

In Fig. 15 ist angedeutet, wie die Verbindung mit der oben beschriebenen

Sperrvorrichtung herzustellen ist. Soll statt der Auslösung durch den Regulator eine

Auslösung von beliebigen Orten aus eingerichtet werden, so kann statt der Scheibe

s, welche mit dem von der Sperrvorrichtung

kommenden Zugorgan verbunden ist, der mit einer gewöhnlichen Klinke in Eingriff

stehende Hebel h (vgl. Fig. 19)

auf der Welle w befestigt werden. Auſserdem kann aber

auch mit dem Sperrstift k (Fig. 13)

ein Drahtzug o. dgl. verbunden werden, um diesen von einem beliebigen Orte aus

auszulösen. Beim Anlassen der Maschine muſs der Schieber mittels des Handrades

zunächst nur so weit geöffnet werden, daſs der Keil k

noch in Eingriff mit der Schieberstange bleibt, und erst wenn eine bestimmte

Geschwindigkeit erreicht ist, kann der Keil k

ausgehoben werden.

A. Köllner in Neumühlen bei Kiel hat die in D. p. J. 1880 236 * 93

beschriebene Absperrvorrichtung weiter ausgebildet (Erlosch. * D. R. P. Nr. 11889

vom 8. Juni 1880, Zusatz zu Nr. 8397). Die neue Anordnung ist durch Fig. 20 bis

22 Taf. 10 veranschaulicht. Zunächst ist die Vorrichtung von der

Steuerung getrennt und mit einem besonderen Absperrventil a verbunden, welches wie die Steuerventile mit einem Belastungsgewicht und

Oelkatarakt versehen ist. Dasselbe kann mit Hilfe des Handrades v, der Schraubenspindel w,

des Winkelhebels x und der Klinke b, welche über den in der Ventilstange befestigten

Querkeil c greift, geöffnet und geschlossen werden. Um

einen plötzlichen Abschluſs herbeizuführen, ist nur nöthig, die Klinke b von dem Keil c mit Hilfe

des Riegels k (Fig. 22)

abzuwerfen. Dies kann entweder mittels eines mit dem Hebel f verbundenen Zugorganes von einem beliebigen Funkte aus oder durch den

Regulator mittels der Stangen i und t (Fig. 20)

geschehen. In seiner höchsten Lage hebt der Regulator die Stange i an, welche durch den in die Zugstange z eingreifenden Winkelhebel m (Fig. 21)

auf den Hebel f einwirkt; in seiner tiefsten Lage wirkt

die Stange t auf eine in dem Handhebel s gelagerte Rolle und mit s ist die Stange z durch eine Sperrklinke

verbunden. Soll bei der tiefsten Stellung des Regulators die Klinke b (Fig. 20)

nicht ausgehoben sein, wie es beim Anlassen der Maschine erforderlich ist, so muſs

der Handhebel s aus der Lage 1 in die Lage 2 gebracht werden, wodurch die

Rolle in s

aus dein Bereich der

Stange t kommt. Die Unbequemlichkeit des Ausrückens der

Absperrvorrichtung beim Anlassen der Maschine findet sich also auch hier; im

Uebrigen dürfte diese Vorrichtung, so lange sie in gutem Zustande ist, allen

billigen Anforderungen entsprechen.

Whg.

Tafeln