| Titel: | Neuerungen an elektrischen Lampen und Apparaten zum Messen elektrischer Ströme. |

| Fundstelle: | Band 246, Jahrgang 1882, S. 175 |

| Download: | XML |

Neuerungen an elektrischen Lampen und Apparaten zum Messen elektrischer Ströme.

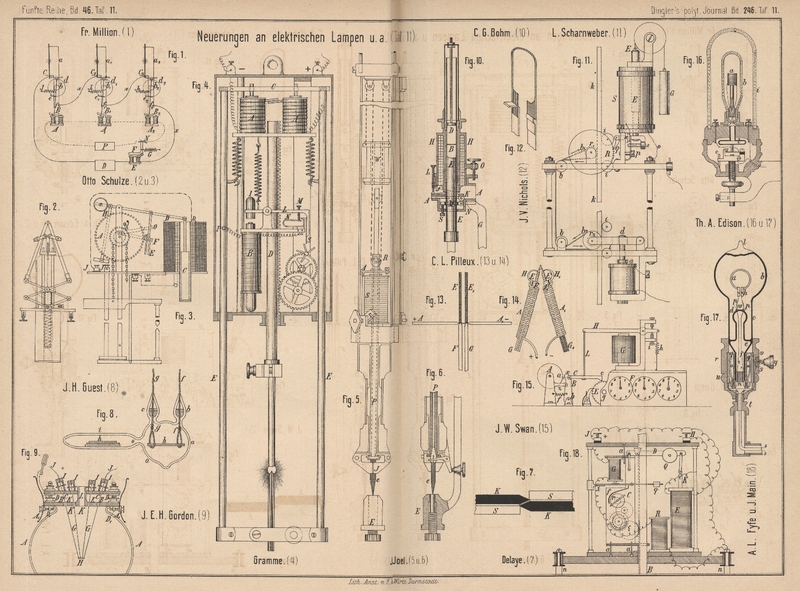

Patentklasse 21. Mit Abbildungen auf Tafel 11.

Neuerungen an elektrischen Lampen u. dgl.

1) Fr. Million in Lyon (Erl. * D. R. P. Nr. 11261 vom 8.

August 1879) löst die Aufgabe der Theilung des elektrischen Lichtes ohne Anwendung

einer elektrischen Differentialwirkung in der folgenden Weise: Die Kohlenhalter C bis C2 (Fig. 1 Taf.

11) sind gezahnt und stehen mit den kleinen Zahnrädern b bis b2 in

Eingriff. Auf derselben Achse mit jedem dieser Räder sitzt noch je ein gröſseres

Zahnrad d bis d2, auf welches der an dem Pendel f bis f2 angebrachte regulirende Daumen e bis e2 einwirkt. Die Pendel sind unten mit

eisernen Ankern B bis B2 versehen, welche von den darunter

befindlichen Elektromagneten A bis A2 angezogen werden,

sobald durch diese Strom geht. Den Elektromagneten entgegen wirken die Federn J bis J2, so daſs, wenn kein oder nur ein

schwacher Strom durch die Elektromagnete flieſst, die Anker von den Magneten

losgerissen und dadurch die Daumen e bis e2 auſser Eingriff mit

den Rädern d bis d2 gebracht werden. In Folge ihres Gewichtes

nähern sich dann die Kohlen. Der von D gelieferte

Hauptstrom, welcher zur Speisung der Lampen dient, geht auf dem Wege x, a, a1 und a2 durch die Lampen und

den Elektromagnet E. Da die Kohlen vor Beginn des

Betriebes einander berühren, so wird der Strom zuerst stark genug sein, um den

Elektromagnet E seinen Anker F anziehen und die Gegenwirkung der Feder G

überwinden zu lassen. Dadurch schlieſst aber der Arm N

den Stromkreis einer Batterie P, in Folge dessen die

Elektromagnete A die Anker B anziehen, wobei die Daumen e in die Räder

d eingreifen, die Kohlen von einander entfernt und

die Lichtbögen hergestellt werden. Beim Abbrennen der Kohlen wächst der Widerstand

des Hauptstromes, so daſs schlieſslich der Anker F

durch die Feder G wieder losgerissen und dadurch der

Stromkreis der Batterie P unterbrochen wird. Die Folge

davon ist, daſs auch die Anker B der Elektromagnete A losgerissen und die Kohlen einander wieder genähert

werden. Es beginnt dann von Neuem dasselbe Spiel.

2) E. M.

Barton in Chicago (* D. R. P. Nr. 12726 vom 25. März 1880) benutzt zur

Regulirung der Entfernung der Kohlen in seiner Lampe zwei Elektromagnete, einen von

schwachem Widerstände im Hauptstromkreise und einen von groſsem Widerstände im

Nebenstromkreise. Beide Elektromagnete haben Anker, an welchen je zwei Spiralfedern

von ungleicher Spannung der Anziehung durch die Elektromagnete entgegenwirken und

die sich in Folge dessen bei der Anziehung stets schief einstellen; durch beide

hindurch führt der obere Kohlenhalter. Wird nun der Anker des ersten Elektromagnetes

angezogen, so klemmt er, indem er sich schief stellt, den Kohlenhalter fest und

nimmt ihn so weit mit,

bis sich der Anker horizontal an den Elektromagnet anlehnt. Durch eine Federzange,

welche das Gewicht der Kohle und des Kohlenhalters zu überwinden im Stande ist, wird

die Kohle in dieser Stellung so lange erhalten, bis der zweite Elektromagnet zu

wirken beginnt. Dies geschieht erst dann, wenn in Folge des Abbrennens der Kohlen

der Widerstand im Hauptstromkreise so groſs geworden, daſs die Stärke des

Nebenstromes, dessen Widerstand unverändert bleibt, eine gewisse Gröſse erreicht

hat. Der Anker dieses zweiten Elektromagnetes befindet sich oberhalb desselben,

nähert also, wenn er angezogen wird, die Kohlen. Damit diese Annäherung nicht über

eine gewisse Grenze hinausgeht, ist eine Einrichtung getroffen, durch welche der

Nebenstromkreis im geeigneten Augenblick unterbrochen wird. Dieses Spiel wiederholt

sich nun, so oft der Lichtbogen zu groſs und demgemäſs der Nebenstrom entsprechend

stark wird.

3) Felix

Nysten in Paris (* D. R. P. Nr. 12262 vom 31. Oktober 1879) wendet zur

Regulirung der Entfernung der Kohlen in seiner Lampe einen Elektromagnet mit

Selbstunterbrechung an. Derselbe wird in eine Zweigleitung eingeschaltet und ist mit

einem Anker versehen, der um einen festen Punkt drehbar ist. Der Anziehung desselben

wirkt eine Spiralfeder entgegen. Die Anordnung des Elektromagnetes ist nun derart,

daſs, wenn durch das Abbrennen der Kohlen die Entfernung derselben eine gewisse

Gröſse erreicht hat, die Stärke des Zweigstromes, welcher den Elektromagnet erregt,

so groſs geworden ist, daſs derselbe seinen Anker anzieht. Durch die Anziehung des

Ankers wird mechanisch ein Uhrwerk ausgelöst, welches die Kohlen einander wieder

nähert. Gleichzeitig wird aber auch der Stromkreis des Elektromagnetes unterbrochen,

der Anker desselben deshalb wieder losgerissen, das Uhrwerk gehemmt und derselbe

Vorgang wiederholt sich. Bei jeder Schwingung des Ankers schlieſst sich der Strom

auf einem neuen Wege durch den kleinen Elektromagnet des Regulators, dessen Anker

die Schwingungen des ersten Ankers nachmacht. Die Schwingungen dieses zweiten Ankers

werden in dem Regulator in geeigneter Weise in andere Bewegungen umgesetzt und

halten die Kohlenstäbe in nahezu unveränderter Entfernung von einander.

4) Bei einem zur Beleuchtung feindlicher Stellungen u. dgl.Aehnliche

Versuche wurden schon i. J. 1855 auf dem Kriegsschiffe Jérome-Napoléon mit Apparaten von Sautter und Lemonnier in Paris

gemacht. von dem französischen Obersten Mangin construirten Apparat (Armangaud's Publication industrielle, 1881 Bd. 27 * S. 296) wendet

derselbe eine elektrische Lampe an, bei welcher die Kohlen mit ihren Achsen nicht

zusammenfallen, sondern um etwa 3mm gegen einander

verschoben sind; auſserdem sind sie ungefähr unter 20° gegen die Vertikale geneigt.

Würden die Kohlen senkrecht und genau über einander stehen, so würde ein groſser Theil des Lichtes, das

vorzugsweise sieh in horizontaler Richtung verbreiten soll, verloren gehen, da sich

bekanntlich die obere positive Kohle, welche am hellsten glüht, kraterförmig

aushöhlt und der erhabene Rand der Höhlung die Ausbreitung des in ihr entwickelten

Lichtes hindert. Dadurch, daſs die untere Kohle etwas weiter vom Spiegel steht,

gestaltet sich die Aushöhlung in der oberen Kohle so, daſs sie ihre Oeffnung in der

Spiegelungsrichtung liegen hat und von selbst das Licht in dieser Richtung strahlt.

Die Bewegung der Kohlen erfolgt auf mechanischem Wege und zwar so, daſs der

Lichtbogen immer an derselben Stelle bleibt. Zu dem Zwecke sind die Kohlenhalter mit

zwei Schraubenmuttern fest verbunden, welche durch dieselbe Spindel, welche mit

zweierlei Gewinde versehen ist, von denen das eineeine eine doppelt so starke Steigung besitzt wie das andere, bewegt werden und zwar

in entgegengesetzter Richtung.

5) Im Anschluſs hieran sei eine von der Anglo-American Brush

Electric Light Company in London entworfene, besonders für Eisenbahnzwecke

berechnete, vollständige, fahrbare Einrichtung zur Erzeugung elektrischen Lichtes

erwähnt. In einem eisernen Eisenbahnwagen enthält dieselbe Dampfkessel,

Dampfmaschine, eine Brush-Maschine für vier 3000-Kerzen-Lampen, Lampen, dreifüſsige

Röhren, Lampenträger u.s.w. Bezüglich der näheren Ausführung verweisen wir auf Engineering, 1882 Bd. 33 * S. 110.

6) Otto Schulze in Straſsburg (Erl. * D. R. P. Nr. 11604

vom 13. Februar 1880) hat die in Fig. 2 Taf.

11 skizzirte elektrische Lampe angegeben, in welcher er die sogen. Nürnberger Schere

anwendet. Auf einer Grundplatte sind zwei Leitstangen befestigt, welche zwei

scherenartig zu einander gestellte Hebelpaare tragen, die unten feststehen, an ihrem

Kreuzungspunkte mittels eines eisernen Schlitzschiebers senkrecht bewegt werden

können und an ihren oberen Enden die Kohlenhalter tragen. Ein Querstück, durch

welches die Leitstangen an ihren oberen Enden in gewissem Abstande von einander

gehalten werden, trägt noch zwei weitere Kohlenführungen, aus zwei durch einen Bügel

verbundenen, mit Nuthen versehenen Rollen bestehend. Ein am Schlitzschieber

angebrachter Eisenkern ragt unterhalb der Grundplatte in eine Magnetisirungsspirale.

Der Kern ist hohl; am unteren Ende desselben und an dem Querstück der Leitstangen

ist eine Spiralfeder befestigt, welche die Schere zu strecken, also die Kohlen zur

Berührung zu bringen sucht. Sobald durch die Spule ein Strom geleitet wird, saugt

sie den Eisenkern ein, die Kohlen werden von einander entfernt und der Lichtbogen

bildet sich.

7) In einer anderen Lampe von Otto Schulze (* D. R. P.

Nr. 15784 vom 15. Januar 1881) werden die Kohlenstäbe zur Herstellung des

Lichtbogens selbstthätig durch das Gewicht des Eisenkernes C (Fig. 3 Taf.

11) unabhängig von der jeweiligen Stromstärke von einander entfernt, während die Regulirung des

Lichtbogens durch die elektromagnetische Wirkung zweier zwischen die Kohlenstäbe

geschalteter Spulen D, D1 auf den Eisenkern C bewirkt wird. Der

Strom geht zunächst in die Spule D von dünnerem Draht,

welche den Kern C entgegen seinem Gewichte hebt und

also das Steigrad A mittels der Gabel E von dem Hebel F mit Zahn

x entlastet. Gleichzeitig schlieſst die Stange H den Contact J, wodurch

der Nebenschluſs D1 von

dickem Draht eingeschaltet wird, welcher den Kern C nun

in seiner gehobenen Lage hält. Da das Steigrad A

entlastet wurde, so kann der obere Kohlenhalter sinken und der Strom durch die

Kohlen gehen. Dabei schwächt sich die Wirkung des Nebenschlusses D1 auf den Kern C, so daſs dieser sinken kann, wodurch der Contact bei

J unterbrochen und der Hebel F mit dem Zahn x aus der

punktirten Stellung bei O nach unten bewegt wird. Dann

wird das Steigrad A rechts umgedreht und der obere

Kohlenhalter in Folge dessen gehoben.

8) Wesentlich umständlicher sind die Vorgänge bei Regulirung der Entfernung der

Kohlenstäbe von einander mittels eines dritten von Otto

Schulze (* D. R. P. Nr. 14849 vom 29. September 1880) angegebenen

Mechanismus.

9) Bei dem von Gramme construirten Regulator für

elektrisches Licht ist nach der Revue industrielle,

1881 S. 173 der Mechanismus, welcher die Kohlen anfänglich von einander entfernt, um

den Volta'schen Bogen zu bilden, vollständig getrennt

von dem die Länge des Lichtbogens regulirenden. Der erste Mechanismus besteht aus

einem Elektromagnet A (Fig. 4 Taf.

11), dessen Windungen aus dickem Drahte gebildet sind und von dem Hauptstrome,

welcher die Lampe speist, durchflössen werden. Dieser Magnet steht auf einem fest

mit dem Lampengehäuse verbundenen Querriegel; sein Anker C wird von den Stangen E getragen, welche

sich bis zu dem unteren Kohlenhalter fortsetzen. Der Strom geht von der positiven

Klemme aus zunächst nach der gezahnten Stange D,

alsdann durch die obere und untere Kohle, weiter durch die Stangen E, von hier nach dem Elektromagnet A und nach der negativen Klemme. Sobald der Strom die

Windungen des Elektromagnetes A durchflieſst, zieht

dieser den Anker C an, entfernt dadurch die Kohlen von

einander und der Lichtbogen bildet sich.

Der Mechanismus zur Regulirung der Länge des Lichtbogens besteht aus einem

Elektromagnete B, der mit feinem Draht bewickelt ist,

also einen groſsen Widerstand besitzt; derselbe ist in einen Zweigstrom geschaltet,

welcher von einem Punkte P der Stange E nach dem Elektromagnete B, von da nach der von ihrer Unterlage durch Kautschuk isolirten Feder N und durch die Schraube M

zum Hebel L geführt wird, der mit der Stange D in leitender Verbindung steht. Der Anker I dieses Magnetes ist an dem Hebel L befestigt, dessen anderer Arm die Schraube M und die Stange S trägt.

Wenn der Hebel L in seiner tiefsten Stellung rechts sich befindet, so

arretirt S ein Triebwerk, welches, so lange der Anker

I von dem Elektromagnet B angezogen bleibt, thätig ist und die gezahnte Stange D nach unten treibt, also die Kohlen einander

nähert.

Das Spiel des Apparates ist nun folgendes: Sobald die Lampe in den Stromkreis

eingeschaltet wird, werden durch die Wirkung des Elektromagnetes A die Kohlen von einander entfernt und der Lichtbogen

bildet sich. So lange der Lichtbogen eine gewisse Länge nicht überschreitet, ist der

Zweigstrom, welcher den Elektromagnet B umflieſst, zu

schwach, um seinen Anker anzuziehen, das Triebwerk zur Annäherung der Kohlen also

arretirt. Wächst jedoch durch Abbrennen der Kohlen die Länge und damit der

Widerstand des Lichtbogens über eine gewisse Grenze, so zieht der Elektromagnet B seinen Anker I an, das

Triebwerk wird ausgelöst und die Kohlen nähern sich einander, jedoch nur während

einer sehr kurzen Zeit, weil ja zugleich durch die Anziehung des Ankers I auch der Zweigstrom an der Berührungsstelle zwischen

der Feder N und der Schraube M unterbrochen wird. In Folge dessen läſst der Elektromagnet den Anker

wieder los, das Triebwerk wird arretirt und es hat nur eine sehr geringe Annäherung

der Kohlen stattgefunden. Ist die Länge des Lichtbogens dadurch noch nicht genügend

verkleinert worden, so wiederholt sich das Spiel von Neuem, so daſs beim

regelmäſsigen Betriebe die Länge des Lichtbogens durch den regulirenden Mechanismus

constant erhalten wird.

10) Die Weston'sche Lampe enthält nach Engineering, 1881 Bd. 32 * S. 43 zwei unter einander

liegende horizontale Elektromagnete, von denen jeder von zwei Spiralen aus dünnem

und einer Spirale aus dickem Draht umgeben ist. Die Spiralen aus dem dünnen Draht

sind sämmtlich hinter einander in einen Zweigstromkreis geschaltet, die beiden

Spiralen aus dem dicken Drahte werden hinter einander von dem Lampenstrome

durchflössen. Der Anker der Elektromagnete wird durch zwei Federn parallel geführt

und steht vertikal vor den Elektromagneten, jedoch nicht genau symmetrisch zu ihnen,

sondern ein wenig tiefer, so lange die Elektromagnete nicht erregt sind. Mit dem

Anker ist noch ein Hebel verbunden, welcher eine Oeffnung hat, durch welche der

obere Kohlenhalter mit geringem Spielraum hindurchführt.

Sobald die Lampe in den Stromkreis eingeschaltet wird, ziehen die Elektromagnete den

Anker in die Höhe, der mit demselben verbundene Hebel stellt sich schräg, der durch

ihn hindurchführende obere Kohlenhalter klemmt sich in dem Hebel fest, wird in Folge

dessen mit gehoben und der Lichtbogen bildet sich. Brennen nun die Kohlen ab, so

wächst der Widerstand des Lichtbogens, die Stärke des Zweigstromes, welcher die

Elektromagnete in der entgegengesetzten Richtung wie der Hauptstrom durchläuft,

nimmt zu, die Elektromagnete lassen den Anker sinken, der Kohlenhalter löst sich von

dem Hebel los und gleitet vermöge seines Gewichtes herab, dadurch den Lichtbogen so lange verkürzend, bis

die Elektromagnete wieder stark genug sind, den Anker anzuziehen und dadurch die

Kohle festzuklemmen. Die Länge des Lichtbogens läſst sich durch eine Feder

reguliren, welche der Anziehung der Elektromagnete entgegenwirkt. Um eine zu

plötzliche Bewegung des Ankers, welche namentlich beim Anzünden der Lampe eintreten

könnte, zu verhindern, ist mit dem Anker noch ein Kolben verbunden, der sich in

einem mit Glycerin gefüllten Cylinder bewegt und dessen Geschwindigkeit durch

diejenige bedingt ist, mit welcher das Glycerin von einer Seite des Kolbens auf die

andere treten kann; auch diese läſst sich noch reguliren.

11) Joël's elektrische Lampe nimmt nach Iron, 1881 Bd. 17 S. 273 eine Mittelstellung ein

zwischen den elektrischen Bogen- und den Glühlichtlampen. In Fig. 5 und

6 Taf. 11 ist E ein Kupferblock, welcher als

negative, e ein Kohlenstift, der als positive Elektrode

der Lampe dient. Der Kohlenstift kommt durch den elektrischen Strom zum Glühen;

gleichzeitig aber bilden sich von den der Berührungsstelle der Kohle mit dem Kupfer

benachbarten Punkten des Kupferblockes zur Kohle hin kleine Lichtbögen. Der

Kohlenstift wird von den Backen J festgeklemmt, die als

zweiarmige Hebel wirken, auf deren andere Arme die Flansche der Röhre P einwirkt, welche durch das Gewicht W gehoben wird; dieses Gewicht hängt an einer Schnur,

welche unter den an P befestigten Rollen R hindurchführt. Um ein Nachschieben der Kohle, also

ein Lösen der Backen J zu bewirken, wenn die Kohle zu

weit abgebrannt ist, befindet sich in einem Zweigstrom der Elektromagnet S von sehr groſsem Widerstände eingeschaltet, welcher,

sobald die Stärke des Zweigstromes groſs genug geworden ist, den Anker A anzieht, der ebenfalls an der Röhre P befestigt ist und diese dadurch herabdrückt. Die

Backen J öffnen sich durch ihr Eigengewicht und lassen

den Kohlenstift herabsinken, bis er wieder auf dem Kupferblock aufliegt. Es ist auch

eine Vorrichtung getroffen, welche, sobald die Kohle verbraucht ist, die Lampe

selbstthätig kurz schlieſst. – Eine damit ganz zusammenfallende Anordnung wurde an

J. Fyfe (* D. R. P. Nr. 17667 vom 14. April 1881,

vgl. auch 1882 243 430) patentirt.

12) In der Lampe von Solignac (Revue industrielle, 1881

* S. 115) wird die im Schlieſsungskreise erzeugte Wärme zur Regulirung des Abstandes

der Kohlen von einander benutzt. Unter den beiden 50cm langen, fast horizontal mit den Spitzen etwas nach oben liegenden

Kohlenstäben sind entlang der ganzen Länge derselben je ein dünner Glasstab

angebracht, welcher mit dem einen Ende in der Fassung des Kohlenstabes befestigt

ist, mit dem anderen freien Ende sich gegen einen Anschlag aus Nickel anstemmt. An

jeder Fassung befindet sich ein Röllchen, über welches ein von einer

Federhaustrommel kommendes Kettchen bis nach einem zugleich die Führung der Kohle

vermittelnden Träger läuft. Wird nun der Lichtbogen zu groſs, so wird die Hitze

vorübergehend so groſs,

daſs die Glasstäbchen an ihrer Spitze erweichen und dem von den Triebfedern mittels

der Kettchen ausgeübten Drucke nachgeben, wobei sich die Kohlenstäbe einander

nähern.

13) In der Lampe Solaire von Delaye (Fig. 7 Taf.

11), welche sich als „Kerze ohne Zwischenschicht“ ansehen läſst, geht der

Bogen nicht von Spitze zu Spitze, sondern von Fläche zu Fläche über und zwar

seitwärts; die Kohlen K werden durch Gewichte mit ihren

Spitzen gegen festliegende Steinstücke S

angedrückt.

14) In der Lampe von E. de Mersanne (vgl. 1882 243 429) wird das die meist horizontal liegenden

Kohlenstäbe gegen einander bewegende Federtriebwerk durch die von der Entfernung der

Kohlen von einander abhängige Stromstärke regulirend beeinfluſst, mittels eines in

einer Nebenschlieſsung liegenden Elektromagnetes. Ein zweiter ebenfalls in die

Nebenschlieſsung eingeschalteter Elektromagnet vermittelt das selbstthätige Anzünden

der Lampe. (Génie civil, 1882 Bd. 2 * S. 261.)

15) Otto

Moses in New-York (* D. R. P. Nr. 17999 vom 8. November 1881) verbindet die

Enden der Kohlenfasern elektrischer Lampen mit den Enden der Zuleitungsdrähte

dadurch, daſs er beide in eine geeignete Form einbringt und dann entweder

geschmolzenes Metall in die Höhlungen eingieſst, oder diese mit Kupferspänen o. dgl.

ausfüllt und letztere von der Seite her durch eine Stichflamme zum Schmelzen

bringt.

16) J. H. Guest in Brooklyn (Erl. * D. R. P. Nr. 13677

vom 18. März 1880, vgl. 1880 238 351) verhütet das

Zerspringen des Glases an den Einführungsstellen der Drähte dadurch, daſs er je zwei

oder mehrere sehr dünne Drähte f und g (Fig. 8 Taf.

11) in die luftleer gemachte Glasglocke a einführt,

innerhalb derselben zusammendreht und zu Schlingen biegt. Vorher gehen die Drähte

f und g durch zwei mit

Quecksilber gefüllte Gefäſse c und b. Neben der Glasglocke a

ist ein Magazin i, welches eine Anzahl Conductoren h enthält, von denen bei Verbrauch je ein neuer durch

die Oeffnung o durch Neigen der Lampe in die Schlingen

der Drähte f und g

gebracht werden kann.

17) J. Edw.

H. Gordon in Dorking (* D. R. P. Nr. 16431 vom 7. Januar 1881) versieht behufs der

Wiedergewinnung der in Glühlichtlampen verflüchtigten werthvollen Metalle (z.B.

Iridium) die Glocke, in welcher sich die Iridium knöpfe befinden, mit einem über

diesen Knöpfen befindlichen schornsteinartigen Aufsatze, welcher mit einem weder

durch die Luft, noch durch die sich absetzenden Metalltheilchen chemisch

angreifbaren Material, wie z.B. Glaswolle, angefüllt ist. Durch eine am unteren

Theile der Glasglocke befindliche Oeffnung tritt kalte Luft ein und der entstehende

Luftzug reiſst die verflüchtigten Metalltheilchen mit sich fort und führt sie durch

die Glaswolle, woselbst sie sich absetzen und wieder gewonnen werden. Damit die

aufsteigende Luft möglichst durch die Mitte des Aufsatzes strömt, ist dieser auf

seiner inneren Wandung mit horizontalen Rippen versehen.

18) Gordon (* D. R. P. Nr. 16522 vom 24. Juni 1880)

benutzt die secundären Ströme von Inductionsspiralen, welche durch eine

magneto-elektrische oder dynamo-elektrische Maschine mit Wechselströmen erregt

werden, in einer Lampe, welche folgende Construction hat: Eine Glaskugel A (Fig. 9 Taf.

11) wird mittels Schrauben A1, die durch die Enden D1 der Schrauben D gehen, an einer Platte B festgehalten. Mit

dieser ist durch die Schrauben D eine Hartgummiplatte

C verbunden, welche die röhrenförmigen Halter I für die vier Stiele G

aus Platindraht tragen. An den unteren Enden dieser Stiele G sitzen Kügelchen H aus Iridium. Die beiden

äuſseren Stiele G sind mit den Leitungsdrähten J verbunden. K sind

Oeffnungen in den Platten B und C, welche den Drähten G den Durchgang

gestatten und gleichzeitig Luft in das Innere der Glaskugel A gelangen lassen. Durch den Kanal L kann die

erwärmte Luft ausströmen.

19) C. G. Bohm in Fredersdorf (* D. R. P. Nr. 16237 vom

12. Januar 1881, Zusatz zu Nr. 10332 vom 29. Oktober 1879; vgl. 1881 239 * 124) ersetzt den Hufeisenmagnet durch einen

röhrenförmigen bezieh. durch Drahtspulen, unter Anwendung eines neuen Hemmapparates

und Umgestaltung des Kohlenhalters. Fig. 10

Taf. 11 zeigt eine Lampe mit einem Elektromagnete, dessen Anker regulirend auf den

oberen Kohlenhalter wirkt; bei Anwendung von Drahtspulen wird der Anker durch einen

Eisenkern ersetzt. In das kastenförmige Gestell A ist

ein aus zwei concentrischen Rohren mit zwischenliegender Drahtumwickelung gebildeter

Elektromagnet H eingesetzt, welcher durch die

Stellvorrichtung O höher oder tiefer gestellt werden

kann. Sein Anker K wird durch die Spann Vorrichtung L gehalten und wälzt sich, wenn er vom Elektromagnet

angezogen wird, an dem Curvenstück J ab. Durch ein

Gelenkstück N ist er mit einer ringförmigen Platte M verbunden, die auf der stellbaren Schraube S ihren Auflagepunkt findet. Bei nicht angezogenem

Anker liegt die Hemmplatte M so, daſs der aus einem

Messingrohr gebildete obere Kohlenhalter E bequem durch

sie hindurchgleiten kann. Letzterer hat in der Hälfte seiner Länge einen Boden B und der so gebildete obere Raum desselben dient zur

Aufnahme von Glycerin, in welches hinein ein am Deckel des Kapselrohres befestigter

Kolben D ragt. Der untere Kohlenhalter G ist isolirt am Gehäuse A

befestigt. Wird nun der Anker K angezogen, so wälzt er

sich am Stück J ab, bringt dadurch die Hemmplatte M in eine schiefe Lage, so daſs sie sich am

Kohlenhalter E festklemmt, und nimmt schlieſslich M und E mit in die Höhe,

wodurch sich der Lichtbogen bildet. Wird dieser zu groſs, so fällt der Anker K ab, M legt sich auf die

Schraube S, kommt dadurch wieder in die horizontale

Lage und läſst nun den Kohlenhalter E in dem Maſse

durchgleiten, als Glycerin zwischen Rohr E und Kolben

D hindurch über letzteren tritt.

(Schluß folgt.)

Tafeln