| Titel: | Drehofen für chemische Zwecke. |

| Fundstelle: | Band 246, Jahrgang 1882, S. 191 |

| Download: | XML |

Drehofen für chemische Zwecke.

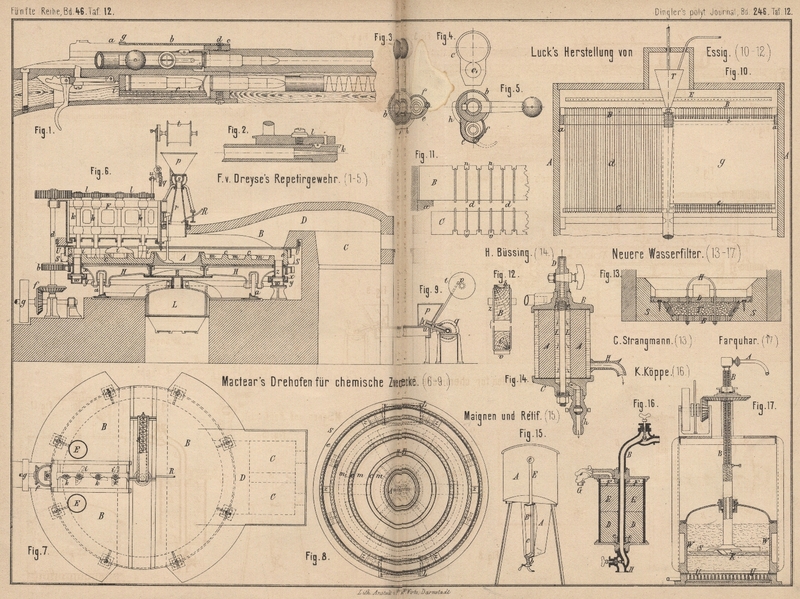

Mit Abbildungen auf Tafel 12.

Mactear's Drehofen für chemische Zwecke.

Der Drehofen zur Herstellung von Sulfat u. dgl. von J. Mactear in

Glasgow (* D. R. P. Kl. 75 Nr. 18627

vom 31. December 1880) hat meist einen flachen, kreisförmigen Herd H (Fig. 6 bis

9 Taf. 12), dessen eisernes Rahmenwerk auf Rädern a ruht und durch ein Stirnrad b getrieben

wird, mit welchem ein Getriebe an einer senkrechten Welle d in Eingriff steht, letztere erhält ihre Bewegung durch Kegelräder f von einer wagrechten Welle mit Riemenscheibe g. Die Mitte des Herdes H

wird von einer guſseisernen Schale A eingenommen,

welche mit feuerfesten Ziegeln ausgefüttert werden kann. Vom Rande der mittleren Schale

A bis zum äuſsersten Rande e ist die Oberfläche des Herdes aus feuerfesten Steinen gebildet und durch

niedere, kreisförmige Mauern c in concentrische

Abtheilungen m geschieden.

Der Herd wird von einer Kuppel aus Ziegelwerk B bedeckt,

so daſs der Raum zwischen denselben eine Flammofenkammer bildet, welche durch Oefen

C geheizt wird. Die Feuergase gehen von hier durch

einen Zug D über den Herd zu der gegenüber liegenden

Seite und verlassen hier die Kammer durch zwei Auslaſsöffnungen E. Der zwischen diesen beiden Oeffnungen angebrachte

Rahmen F trägt senkrechte Rührerspindeln k, deren Zinken i zum

Umrühren der auf dem Herde befindlichen Stoffe so geformt sind, daſs sie die

Obertheile und Seiten der Scheidemauern c abschaben.

Diese Spindeln k stehen durch Stirnräder l mit einander in Eingriff und werden durch ein Zahnrad

von der Welle d getrieben.

Das in den Trichter p (Fig. 6 und

9) geschaffte Chlornatrium wird mittels Schnecke s zu einer senkrechten Röhre r über die Mitte

des Ofens geleitet. Diese Schnecke wird mittels Schaltrad q gedreht, dessen Achse durch Kegelräder mit der Welle der Schnecke in

Eingriff steht. Das Schaltrad wird durch einen auf derselben Welle befindlichen

Schalthebel u in Thätigkeit gesetzt, welcher durch eine

Stange mit einem rotirenden Kurbelstift v an einer

Scheibe vor der Trommel t verbunden ist. Diese Trommel

trägt das obere Ende eines Becherwerkes, welches das Chlornatrium in den Trichter

p hebt. Der Schalthebel u ist geschlitzt, so daſs der Angriffspunkt der Zugstange mit Hilfe einer

Schraubenspindel verstellt und damit die Speisung vergröſsert oder verkleinert

werden kann.

Die Schwefelsäure wird durch ein Rohr R zugeführt,

gelangt mit dem Chlornatrium zusammen in die mittlere Schale A, so daſs das Gemisch nach und nach in die concentrischen Abtheilungen

m überflieſst. Die äuſserste dieser Abtheilungen

ist mit einer Anzahl abwärts steigender Entleerungsleitungen z versehen, unter denen sich ein feststehender ringförmiger Kanal w befindet. Diese Entleerungsleitungen stehen mit einem

an ihnen befestigten, ringförmigen, umgekehrten Kanalstück x in Verbindung, welches einen Deckel für den Kanal w bildet, indem seine Seiten in Kittführungen y eintauchen, die an den Seiten des Kanales w angebracht sind. Als kittende Massen können hier die

verarbeiteten Stoffe, Sand u. dgl. in die Führungen x

hineingegeben werden, um den Zutritt der Luft in den Ofen oder das Entweichen von

Dämpfen aus demselben zu verhindern.

Der Kanal w hat mit Bodenthüren versehene

trichterförmige Entleerungsbüchsen L, um das Sulfat

oder die sonstigen verarbeiteten Stoffe periodisch in Rollwagen zu entleeren. Der

äuſsere Rand des rotirenden Herdes befindet sich unter einer von Pfeilern getragenen

ringförmigen Platte U, welche die Kuppel B ganz oder theilweise trägt. Der untere Ring an dieser Platte taucht

abwärts in ein am Drehherd angebrachtes Kanalstück S,

welches ebenfalls mit geeigneten Stoffen, z.B. Mineralöl, gefüllt ist, um einen

Gasaustritt zu verhindern.

Die Form der Herdoberfläche kann in verschiedenster Weise geändert werden. Ferner

kann statt der beschriebenen Entleerungs- oder Umwendevorrichtungen an einem oder

mehreren Punkten eine feststehende geneigte Führung oder ein Pflug angeordnet

werden, welcher das Material veranlaſst, an demselben emporzusteigen und über den

äuſseren Rand e des Herdes in eine Entleerungsrinne zu

fallen, die in einen Behälter hinabtaucht, welcher so angeordnet ist, daſs die

Entweichung von Gas verhindert wird, oder am Boden mit einer Thür versehen ist,

welche zeitweilig geöffnet wird. (Vgl. 1879 231 *

153.)

Tafeln