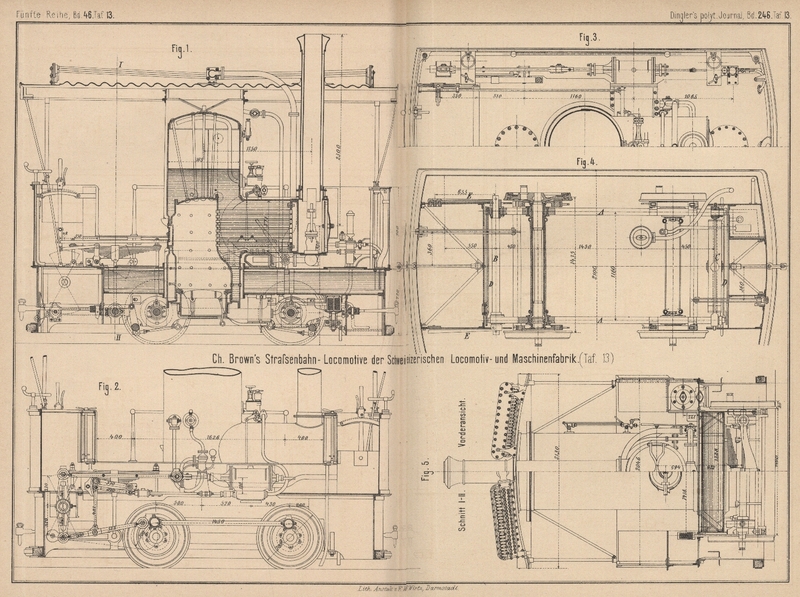

| Titel: | Brown's Strassenbahn-Locomotive. |

| Fundstelle: | Band 246, Jahrgang 1882, S. 205 |

| Download: | XML |

Brown's Straſsenbahn-Locomotive.

Mit Abbildungen auf Tafel 13.

Brown's Straſsenbahn-Locomotive.

In Fig.

1 bis 5 Taf. 13

ist nach Engineering, 1882 Bd. 33 S. 109 bezieh. Revue industrielle, 1882 S. 214 die neueste Anordnung

der von der Schweizerischen Locomotiv- und

Maschinenfabrik in Winterthur gebauten Straſsenbahn-Locomotive dargestellt.

Kessel und Maschine haben die gleiche Einrichtung, wie sie schon seit einer Reihe

von Jahren in der genannten Fabrik für Straſsenbahnmaschinen angewendet ist und

welche sich, so viel bekannt, sehr gut bewährt hat. Der Kessel ist aus einem

stehenden und einem kurzen liegenden Kessel zusammengesetzt. Die Feuerbüchsplatten

sind mit auſsenliegenden Flanschen verbunden, so daſs sich keine Nietköpfe im

Feuerraum befinden. Die Cylinder liefen über den Rädern: die Kolbenstangen sind mit

Lenkstangen verbunden, von welchen die Bewegung durch Hebel auf die Kurbelstangen

übertragen wird. Die Steuerungsbewegung ist von einem mittleren Punkte der

Kurbelstangen abgeleitet, die Steuerung selbst ist die bekannte Brown'sche Lenkersteuerung (* D. R. P. Kl. 14 Nr. 295

vom 28. Juli 1877; vgl. 1878 229 * 500). Der Regulator,

wie auch Steuerung und Bremse können von beiden Enden der Locomotive aus bedient

werden.

Neu und sehr beachtenswerth ist die Anordnung des Gestelles (D. R. P. Kl. 20 Nr.

14104 vom 12. März 1880). Die beiden Achsen sind in einem besonderen Rahmen

gelagert, welcher aus zwei seitlichen schmiedeisernen Balken A und den Querstücken B und C besteht. Letztere sind jedoch mit den Balken A nicht fest, sondern durch Zapfen verbunden, und zwar

sind die von C senkrecht zu denen von B, so daſs eine etwas windschiefe Stellung des Rahmens,

d.h. eine geringe Neigung der beiden Achsen gegen einander möglich ist. Das

Querstück C trägt in seiner Mitte zwei neben einander

liegende Querfedern, während zwei Längsfedern sich auf die Enden von B stützen. Das Gestell ist also in drei Punkten

unterstützt. Die Verbindung zwischen dem Achsenrahmen und dem Gestell ist durch die

an den Enden mit Ringzapfen versehenen Lenkstangen D

und E hergestellt. Erstere verhindern eine

Querverschiebung, letztere eine Längsverschiebung des auf den Federn schaukelnden

Gestelles. Auf diese Weise sind zunächst die Gleitflächen der Achsbüchsen, welche

wegen des eindringenden Staubes besonders starker Abnutzung ausgesetzt sind, in

Fortfall gebracht. Um ferner den Staub und Schmutz von den Zapfenreibungsflachen

fern zu halten, bilden die beiden Achsbüchsen jeder Achse ein die letztere

vollständig umschlieſsendes Rohr, welches aus zwei Theilen zusammengeschraubt ist.

Die Enden desselben sind auſsen mit Kugelflächen in die Lagerkörper eingepaſst und

innen mit Weiſsmetall ausgegossen. Die Reibungsflächen sind auſserordentlich lang. Jede

Achse ist an einem Ende mit zwei Bundringen versehen, um sie gegen seitliche

Verschiebungen fest zu legen.

Die Anordnung des besonderen Achsrahmens ermöglichte auch eine sehr vortheilhafte

Anordnung der Bremse. Die Achsen tragen innen neben den Rädern besondere Bremsringe,

welche zugleich das Eindringen des Staubes in die Lager von auſsen verhindern. Die

von zwei Seiten gegen dieselben wirkenden Bremsklötze sind an dem Achsrahmen

aufgehängt, so daſs die schaukelnde Bewegung des Gestelles keinen Einfluſs auf die

gegenseitige Lage von Scheibe und Bremsklötze hat. Es braucht also, wenn die Bremse

gelöst ist, nur ein sehr geringer Zwischenraum zwischen beiden zu sein. Andererseits

behindert die angezogene Bremse nicht die federnde Bewegung; es werden mithin alle

Theile mehr geschont.

An dem Triebwerk ist noch beachtenswerth, daſs die Kreuzkopfführung ganz fortgelassen

ist. Dies ist hier möglich, weil die mit der Kolbenstange verbundene Lenkstange an

einem schwingenden Hebel angreift und auſserdem verhältniſsmäſsig lang ausgeführt

ist, so daſs sie nur sehr geringe Pendelschwingungen macht. Besondere Sorgfalt ist

den Zapfen des Triebwerkes gewidmet, um dieselben vor Staub und Abnutzung zu

bewahren. Dieselben werden auch an den Stirnflächen von den Stangenköpfen

umschlossen oder sind mit besonderen Staubdeckeln versehen. Alle Oelbehälter

enthalten Filter, da sich herausgestellt hat, daſs die Deckel der Schmierbüchsen den

Staub nicht genügend zurückhalten.

Durch alle diese Neuerungen wird die Abnutzung der Theile ganz wesentlich vermindert,

so daſs eine Reparaturbedürftigkeit viel seltener als sonst sich einstellen

wird.

Tafeln