| Titel: | Rotirende Maschine von Daniel Gallafent in Woolwich (England). |

| Autor: | S–n. |

| Fundstelle: | Band 246, Jahrgang 1882, S. 207 |

| Download: | XML |

Rotirende Maschine von Daniel Gallafent in

Woolwich (England).

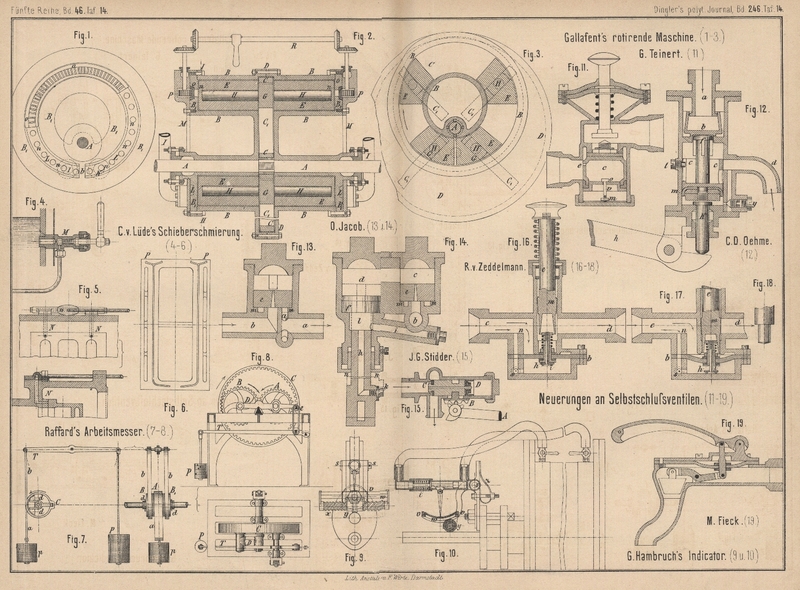

Mit Abbildungen auf Tafel 14.

Gallafent's rotirende Maschine.

Auf Taf. 14 stellt Fig. 2 einen

vertikalen Längsschnitt dieser Maschine (* D. R. P. Kl. 59 Nr. 14817 vom 30. Januar

1881) dar, Fig. 1 eine

Seitenansicht bei abgenommenem Deckel M und Fig.

3 einen Querschnitt nach der Linie I-II Fig. 2. Der

Arbeitsraum wird von zwei centrisch in einander gesteckten Cylindern B gebildet, welche einen ringförmigen freien Raum

zwischen sich lassen und an den beiden Enden durch ringförmige Deckel B1 geschlossen sind. In

der Mitte durchdringt die Cylinder B eine runde Scheibe

C, welche von allen Seiten umschlossen ist und zu

den Cylindern B mittels der Welle A excentrisch gelagert ist. Diese Scheibe dreht sich

mit der mit ihr fest verbundenen Welle A dampfdicht

zwischen den Endscheiben D der Cylinder B, welche in ihrer Mittellinie, wie Fig. 2

zeigt, durch Flanschen mit einander verbunden sind. Die Scheibe C besitzt 4 radiale Schlitze C1, welche unter sich Winkel von 90°

bilden und alle gleich lang sind. In diesen Schlitzen gleiten Schuhe G, welche nach beiden Seiten mit Zapfen H in das Innere der Arbeitsräume hineinragen. Auf

diesen Zapfen H drehen sich die Kolben E, welche den Querschnitt der Arbeitsräume genau

ausfüllen und senkrecht zu den Zapfen H die in Fig.

3 gezeichnete Gestalt besitzen.

Denkt man sich nun auf der linken Seite der Figur 3 den

zwischen den einzelnen Kolben E liegenden Räumen Dampf

zugeführt, so wird eine Drehung der Kolben E, Scheibe C und Welle A in der Pfeilrichtung

stattfinden; dabei werden die linksseitigen Arbeitsräume gröſser, die rechtsseitigen

dagegen kleiner, weshalb für letztere Oeffnungen zur Abgabe des verbrauchten Dampfes

vorgesehen werden müssen. Diese Dampfeinlaſs- und Auslaſsöffnungen liegen in Rinnen

L der Deckel B1. Die Rinnen L sind jedoch nicht ganz geschlossen, sondern sie besitzen an der der

Welle zunächst liegenden Stelle Brücken b (Fig.

1), welche auf jeder Seite der Maschine den Dampfeinlaſs von dem Auslaſs

trennen. Von b aus sind in die Rinne nach beiden Seiten

in das Innere der Arbeitsräume führende Oeffnungen n

gebohrt. Die Entfernung zwischen den letzten oberen Oeffnungen n ist etwas gröſser als der Maximalzwischenraum

zwischen den Kolben E, so daſs die Einlaſs- und

Auslaſsöffnungen nie mit einander in Verbindung treten können. In den Rinnen L bewegen sich dampfdicht über die Oeffnungen n hinweg 2 fast halbkreisförmige Schieber o, deren äuſsere Flächen versenkte Verzahnung besitzen.

In letztere greifen Zahnräder P, die in Aussparungen

der die Rinnen bedeckenden Platten M gelagert sind und

mittels der Welle R und zweier Kegelräderpaare

gleichzeitig verschoben werden können. Rechts und links neben der Brücke b münden in die Rinnen L

auf jeder Seite der Maschine je ein Dampfeinlaſs- und je ein Auslaſsrohr I und K.

Je nachdem nun bei der Drehung der Scheibe C die

einzelnen Oeffnungen n durch die Fortbewegung der

Kopfflächen der Kolben hinter ihnen frei werden, je nachdem tritt auch der Dampf in

die Arbeitsräume ein oder aus. Durch entsprechende Verschiebung des Schiebers o kann mit und ohne Expansion gearbeitet werden.

Wechselt man Dampfeinlaſs und Auslaſs z.B. durch Drehung eines Vierwegehahnes, so

kann man die Drehungsrichtung der Maschine umkehren. Als treibendes Agens kann

Dampf, gepreſste Luft und Wasser benutzt werden und soll die Maschine mit geringen

Abänderungen als Motor, Pumpe, Gebläse und Wassermesser Verwendung finden.

S–n.

Tafeln