| Titel: | J. Raffard's Arbeitsmesser. |

| Autor: | Whg. |

| Fundstelle: | Band 246, Jahrgang 1882, S. 209 |

| Download: | XML |

J. Raffard's Arbeitsmesser.

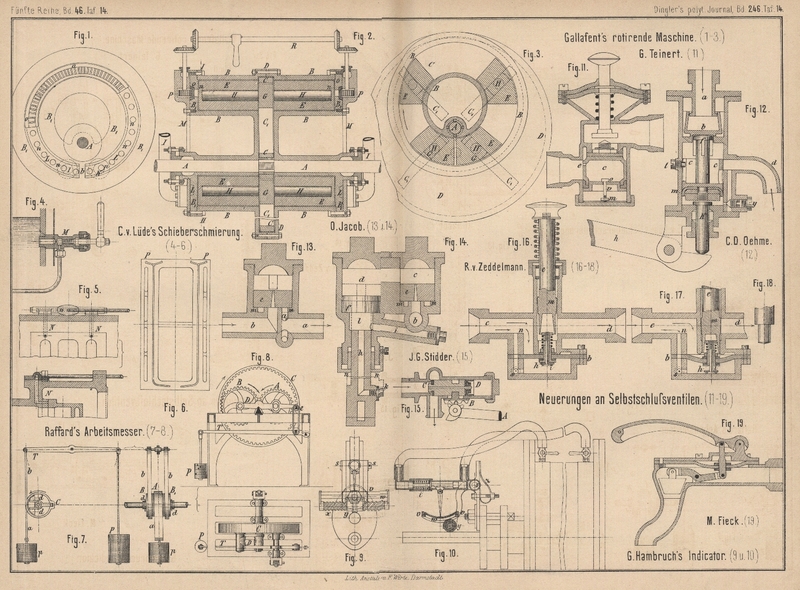

Mit Abbildungen im Text und auf Tafel 14.

J. Raffard's Arbeitsmesser.

Das in neuerer Zeit auftretende Bedürfniſs nach zweckmäſsigen, möglichst einfachen

und doch genaue Angaben liefernden Arbeitsmessern hat hauptsächlich wohl seinen

Grund in der schnell zunehmenden Verwendung von kleinen

Kraft- und Arbeitsmaschinen, namentlich aber der dynamo-elektrischen Maschinen zu

Beleuchtungs- und anderen Zwecken. Es sind daher fast alle jetzt auftauchenden neuen

Anordnungen von Arbeitsmessern (Dynamometern) hauptsächlich für kleine Kräfte und

groſse Geschwindigkeiten geeignet. Dies gilt auch von den beiden in Fig. 7 und 8

Taf. 14 nach der Revue industrielle, 1882 S. 213 abgebildeten

Vorrichtungen von J. Raffard.

Textabbildung Bd. 246, S. 210Fig.

7 zeigt einen Bremsapparat mit Gurtbremse, welcher zur Messung der

Leistung kleiner Kraftmaschinen dienen soll und viel Aehnlichkeit mit dem Imray'schen Bremszaun hat, auch wie dieser

selbstregulirend wirkt. Eine Welle, welche auf einem Bocke gelagert ist, trägt an

einem Ende ein Kreuzgelenk und einen mit Klemmschrauben versehenen Muff behufs

Verbindung mit der Kurbelwelle der zu untersuchenden Maschine. Auf dieser Welle

befinden sich zwei Losscheiben B, B1 und zwischen beiden eine breitere feste

Riemenscheibe A. Die Losscheiben werden auf ihrer

unteren Seite von je einer Gurte b umschlungen, deren

eines Ende an einem gleicharmigen Hebel T befestigt

ist, während das andere Ende an einen Bügel C angreift,

welcher die Naben der Scheiben B und B1 lose umfaſst und an

den Armen d ein Gegengewicht trägt. Mit dem Bügel ist

andererseits auch das Bremsband a verbunden, welches

die obere Seite der Scheibe A umgibt und durch ein

Gewicht p gespannt wird. Dem letzteren sammt der bei

der Drehung der Welle erzeugten Reibung muſs durch die am Hebel T hängende Belastung P das

Gleichgewicht gehalten werden, oder mit anderen Worten, im Falle des Gleichgewichtes

ist die Reibung gleich der Differenz P – p. Diese

Differenz hat man so zu wählen, daſs die gewünschte Geschwindigkeit der zu

untersuchenden Maschine erreicht wird. Von der Summe P

+ p hängt der vom Bremsband a umspannte Bogen ab; denn die Reibung ändert sich mit diesem Bogen und

mit dem von P + p

abhängigen Druck zwischen Bremsband und Scheibe im entgegengesetzten Sinne; bei

gleicher Differenz P – p muſs der umspannte Bogen um so

gröſser sein, je kleiner die Summe P + p ist, und umgekehrt. Es wird nun zweckmäſsig sein, die

Summe P + p so zu wählen,

daſs der umspannte Bogen etwa gleich dem halben Umfang (wie gezeichnet) ist und der

Hebel T horizontal steht. Durch selbstthätige Aenderung

des umspannten Bogens wird das Gleichgewicht stets erhalten bleiben. Die auf den

Apparat übertragene und von demselben verbrauchte Arbeit ist gleich dem Product ans

der Reibung (= P – p) und der Umfangsgeschwindigkeit der Bremsscheibe.

Es kommt also nur darauf an, die letztere genau zu messen.

Der Apparat wird in drei Gröſsen ausgeführt, wobei die Bremsscheibe A einen Umfang von bezieh. 1m, 0m,5 und 0m,2 erhält. Bei dem gröſsten Apparate ist dann

z.B. die Umfangsgeschwindigkeit = 1/60

n (n = Umdrehungszahl in

der Minute) und die gemessene Arbeit in der Sekunde 1/60 (P – p) n.

Vor dem Arbeitsmesser von Imray hat der vorstehend

beschriebene die Vorzüge, daſs die Aenderung des umspannten Bogens innerhalb sehr

weiter Grenzen (nahezu von 0 bis 360°) möglich ist und daſs der Achsendruck bis auf

den unbedeutenden, vom Eigengewicht der Welle und der Riemenscheiben herrührenden

vollständig aufgehoben, also die Reibung in den Lagern bedeutend vermindert ist. Zur

Schmierung und Kühlung ist unter den Riemenscheiben eine kleine, mit reinem oder mit

Seifenwasser gefüllte Zinkschale angebracht, in welche die Scheiben eintauchen. Die

Bänder a und b erhalten

eine Dicke von 1 bis 2mm.

Der zweite in Fig. 8 Taf.

14 dargestellte Apparat, welcher für die Untersuchung von Arbeitsmaschinen bestimmt,

ist eine dynamometrische Wage, ähnlich der von Hachette. Wie bei jener sind auch hier drei in einander greifende

Zahnräder benutzt, von denen zwei, A und C, fest gelagert sind, während das dritte B mit beweglicher Achse die Bewegung von dem einen auf

das andere überträgt. Die Welle des einen festgelagerten Rades A wird mit der treibenden (Transmissions-) Welle, die

Welle des anderen Rades C mit der Welle der zu

untersuchenden Arbeitsmaschine verbunden. Statt der letzteren Verbindung kann auch

eine solche mittels Riemen gewählt werden, wobei das Rad C zugleich als Riemenscheibe dient. Die Achse des Rades B ist in einem auf Schneiden ruhenden Hebel D gelagert, welcher am anderen Ende, bei e, durch Heilungen mit dein Belastungshebel T verbunden ist. Im Zustande des Gleichgewichtes müssen

die Achsen der drei Räder in einer Ebene liegen. Der Stützpunkt des Hebels D befindet sich dann genau in der Mitte zwischen dem

Berührungspunkt der Theilriſskreise von B und C und der Schneide e, so

daſs bei e unmittelbar der Theilriſsdruck gewogen

werden kann. Das Product aus dem letzteren und der Umfangsgeschwindigkeit gibt die

auf die zu untersuchende Maschine übertragene Arbeit, einschlieſslich der in

Betracht zu ziehenden Reibungsarbeit im Apparat. Als solche tritt hier nur die

Zahnreibung zwischen B und C und die Achsenreibung des Rades C auf,

wobei für letztere (wegen des Drehungssinnes, der entsprechend den Pfeilen zu nehmen

ist) nur die Differenz zwischen Theilriſsdruck und Eigengewicht von C zu berücksichtigen ist. Der Theilriſsdruck zwischen

A und B fällt aus der

Rechnung fort, weil die Gröſse des Rades B so gewählt

ist, daſs die Verlängerung der Schneidenkante, auf welcher D ruht, durch den Berührungspunkt der betreffenden Theilkreise geht, das

Moment des Zahndruckes also Null ist.

Es wird nach dem Gesagten eine Arbeitsmessung mit dieser Raffard'schen Wage viel genauer ausfallen als bei Anwendung der Wage von

Hachette oder auch der mit Kegelrädern von White; auſserdem wird sie im Allgemeinen bequemer sein.

Um die Rechnung möglichst zu vereinfachen, wird der Apparat so ausgeführt, daſs der

Umfang des Theilkreises von C genau ganze Meter von 1

bis 6m beträgt. Ersetzt man das Gewicht P durch eine Feder und bringt mit dem Hebel T einen Schreibstift in Verbindung, so kann der

Apparat, wie alle ähnlichen auf dem gleichen Grundgedanken beruhenden, als

totalisirender Arbeitsmesser benutzt werden.

Whg.

Tafeln