| Titel: | Neuerungen an Selbstschlussventilen. |

| Autor: | Mg. |

| Fundstelle: | Band 246, Jahrgang 1882, S. 213 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Selbstschluſsventilen.

(Patentklasse 85. Fortsetzung des Berichtes Bd.

242 S. 9.)

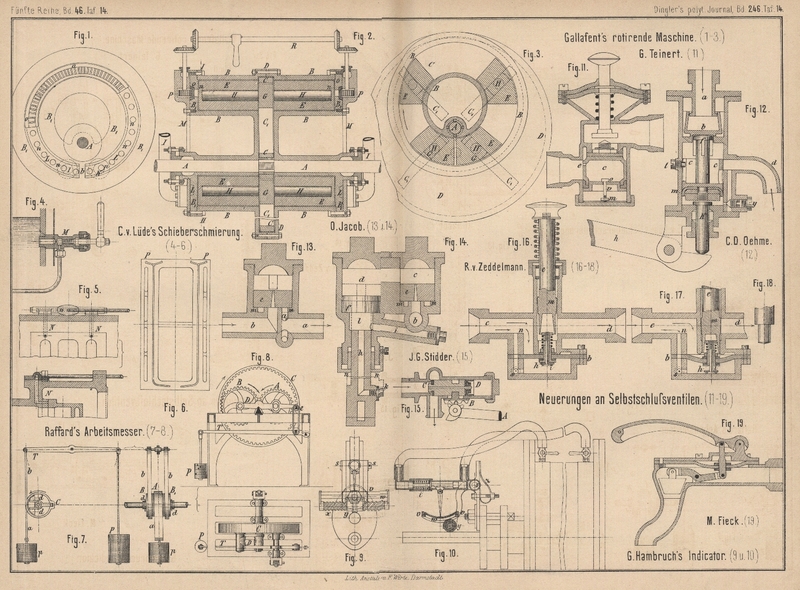

Mit Abbildungen auf Tafel 14.

Neuerungen an Selbstschluſsventilen.

Eine Verbesserung an dem Mücke'schen Ventil (1881 242 * 95) ist von W. Krüger in

Berlin (* D. R. P. Nr. 15186 vom 14.

December 1880) vorgeschlagen. Dieselbe bezweckt den Ersatz des nur

unvollkommen wirkenden Ventilchens x (vgl. Bd. 242 Taf.

9 Fig. 19) durch eine konische Schraube mit theilweise fortgenommenem

Gewinde; diese Schraube wird an derselben Stelle angebracht wie das kleine Ventil.

Es ist jetzt die Möglichkeit gegeben, durch eine entsprechende Einstellung der

Schraube eine beliebig zu vergröſsernde, ganz bestimmte Wassermenge bei jedem

Kolbenhub zum Ausfluſs zu bringen.

Eine gleichfalls für Spülzwecke bestimmte Construction gibt G. Teinert

in Breslau (* D. R. P. Nr. 17041 vom 28.

Juni 1881 und Zusatz Nr. 17862 vom 7. Oktober 1881) an. In der

Construction des Hauptpatentes ist der hohle Kolben c

(Fig. 11 Taf. 14) mit einer gröſseren und einer kleineren Oeffnung e und o für das

abschlieſsende Druckwasser gedacht, welches sich durch beide Löcher unter den Kolben

drängen und diesen zum Abschluſs bringen sollte; dies hatte aber ein Festsetzen des

Kolbens und einen bedeutenden Kraftaufwand zum Oeffnen des Ventiles zur Folge.

Deshalb ist in die untere Durchbohrung o des Kolbens

c ein kleines Ventil v

eingesetzt, welches sich sofort ganz öffnet, wenn die Ventilstange den Kolben

niederdrückt und dann vom Wasserdruck bis zur Mutter m

gegen den Kolben mitgenommen wird. Damit dann die Muller m nicht als Ventil dient, hat dieselbe eine kleine Einkerbung zum

Durchlaſs des Wassers erhalten. Das Ventil v darf nicht

dicht schlieſsen, sondern muſs im abschlieſsenden Zustand eine geringe Wassermenge

zur Schlieſsung des groſsen Ventiles unter den Kolben c

gelangen lassen.

Eine interessante Construction ist von C. D. Oehme in

Dresden (* D. R. P. Nr. 17442 vom 11.

August 1881) vorgeschlagen. Es wirkt in derselben der durch einen

cylindrischen Ansatz an der Schraube t (Fig. 12.

Taf. 14) geführte Kolben c gleichzeitig als

Abschluſsschieber für die Abfluſsleitung d und als

Bremskolben. Ein zweites Ventil b befindet sich im

oberen Theil des Gehäuses; dasselbe schlieſst einmal zum Theil am oberen Ende ab, wo

es die Flansche des Zufluſsrohres a umgibt, und dann

gänzlich am eigentlichen Sitz f. Beim Anheben des

Handhebels h steigt der Stift K; dieser schiebt den Kolben c und die

Ventilstange f in die Höhe, so daſs sich Ventil b allmählich für den Durchfluſs öffnen kann. Während

des Wasserauslaufes wird sich in dem kegelförmigen Hohlraum des Ventiles b ein gröſserer Wasserdruck erhalten müssen als in den

übrigen Theilen des Apparates, da dieser Ventilaufsatz die erste ungehemmte

Zuströmung des Wassers empfängt.

Den Schluſs des Ventiles b beim Loslassen des Handhebels

bewirkt nun der in seinem Inneren vorhandene Druck in kräftiger Weise. Als Bremse

dient der Kolben c, der in bekannter Art mit einem

nachgiebigen, von oben nach unten durchlassenden, umgekehrt abdichtenden Stulpen m versehen ist, sowie die Regulirschraube y.

Die Construction von O. Jacob in Flauen i. V. (* D. R. P. Nr. 17630 vom 26. Mai

1881) ist für Straſsenbrunnen bestimmt und in Fig. 13 und

14 Taf. 14 dargestellt. Wird die Gummischeibe f durch die Griffstange n gehoben, so ist die

Verbindung zwischen den Räumen d und l hergestellt, das über der Scheibe f angesammelte Wasser wird durch die seitlichen Kerben

nach l treten und in den Kanal i flieſsen, da die Oeffnung der Bohrung h

durch die Scheibe f abgeschlossen ist. Aus dem Kanal

i gelangt das Wasser in das Steigrohr. Die so

hergestellte Verbindung von d nach i hebt auch den Gegendruck gegen den vom Einfluſsrohr

b herkommenden Druck auf, so daſs die Scheibe e vom Wasserdruck gehoben werden kann. Das Wasser kann

nun durch den Ringkanal m nach dem Ausfluſs a abgehen. Ein kleiner Theil des durchflieſsenden

Wassers gelangt durch die Bohrung der Scheibe e nach

c und d, von hier

durch die absaugende Wirkung durch f, l, i und a1 nach a.

Wird nun der Griffhebel n wieder gesenkt, so drückt das

Wasser die Scheibe f nieder. Das in den Räumen c und d befindliche Wasser

nimmt durch die Durchbohrung von e den Druck des

Leitungswassers an, bis e endlich geschlossen wird, was

wegen der geringen Flächenunterschiede nur sehr langsam vor sich gehen wird. Der

jetzt erzielte Abschluſs wird ein sehr kräftiger sein.

Eine selbstthätige Entleerung des im Steigrohr befindlichen Wassers erfolgt mittels

des Kanales h im Griffhebel n, in welchen es auf dem Wege ail

gelangt. Wird keine Entleerung gewünscht (z.B. während der Sommerzeit), so wird eine

Verschluſsschraube k aufgesetzt.

Ein Ventil, bei welchem kein eigentlicher Selbstschluſs stattfindet, vielmehr nur der

Wasserdruck mittels eines Differentialkolbens einen sicheren, dichteren Abschluſs

herbeiführen soll, wird nach dem Engineer 1882 Bd. 54

S. 152 von J. G. Stidder und Comp. in London

ausgeführt. Der Differentialkolben CD (Fig.

15 Taf. 14) wird vom Hebel A aus mittels der

Verzahnung B hin- und herbewegt, also das Ventil C geöffnet oder geschlossen. In letzterem Falle wird

durch die Bohrung in CD Druckwasser in den

hinteren Raum treten und auf die gröſsere Fläche des Kolbens drückend einen guten

Abschluſs sichern. – Die Oeffnung des Ventiles kann kaum leicht bewerkstelligt

werden.

Die Bengen'sche Membran benutzt R. v.

Zeddelmann in Berlin (* D. R. P. Nr. 18296 vom 8. September 1881). In derselben ist

die gewöhnlich vorhandene Oeffnung mit einem vollständigen Ventil i (Fig. 16

Taf. 14) versehen, welches durch eine Hülse h gut

geführt wird. Für die Zwecke einer beschränkten Spülung wird das Ventil i durch die glockenförmige Ausbohrung des Ventilstiftes

e niedergedrückt und geöffnet, während am Ende der

Bewegung des Ventilstiftes e auch die Membran b gesenkt wird. Es könnte nun der Ausfluſs nach d stattfinden, wenn nicht die Verstärkung m des Ventilstiftes das Ausfluſsrohr d abgesperrt hätte (vgl. Fig. 17).

Wird jedoch der Stift e wieder gehoben, so erfolgt der

Wasserdurchfluſs von c nach d, während gleichzeitig das kleine Ventil i

durch die Wirkung einer Spiralfeder geschlossen wird. Durch den seitlichen Kanal n wird nun nach Maſsgabe der mehr oder weniger

eingestellten Regulirschraube s Druckwasser unter die

Membran treten und diese endlich abschlieſsen lassen. – Wünscht man einen längeren

Durchfluſs als bei dieser für Closetspülung bestimmten Construction angängig ist, so

verwendet man einen Ventilstift der in Fig. 18

dargestellten Form. Beim Niederdrücken eines solchen Stiftes auf Ventil und Membran

wird sofort der Durchfluſs beginnen, da das Ausfluſsrohr d nicht verschlossen ist.

Eine eigenthümliche Construction von M. Fieck in

Königsberg (* D. R. P. Nr. 17 552 vom

3. Juli 1881) ist in Fig. 19

Taf. 14 skizzirt. Im Ausfluſsgehäuse sitzt ein Ventil, welches durch einen

doppelarmigen Hebel mit einer Membran in Verbindung steht, während diese selbst

direkt an den Handhebel angeschlossen ist. Wird letzterer niedergedrückt, so senkt

sich die Membran und gleichzeitig wird das Ventil gehoben; der Ausfluſs kann

stattfinden. Wird der Hebel freigelassen, so wirkt der Wasserdruck im Inneren des

Gehäuses sowohl auf Hebung der Membran, wie auf Senkung des Ventiles; beide

Bewegungen vereinigen sich in dem Bestreben, das Ventil zum Abschluſs zu bringen, da

sie durch den Hebel in Wechselwirkung stehen.

Mg.

Tafeln