| Titel: | Ueber Neuerungen an Wirkereimaschinen. |

| Autor: | G. W. |

| Fundstelle: | Band 246, Jahrgang 1882, S. 216 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an

Wirkereimaschinen.

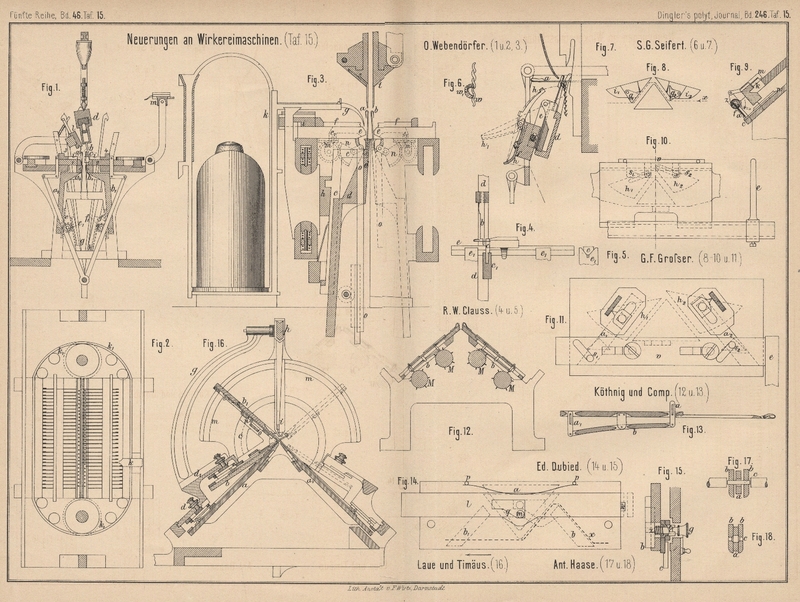

Mit Abbildungen auf Tafel 15.

(Patentklasse 25. Fortsetzung des Berichtes S. 152

Bd. 245.)

Ueber Neuerungen an Wirkereimaschinen.

Für die Herstellung rund geschlossener regulärer

Wirkwaaren hat Oscar Webendörfer in Kappel bei Chemnitz (* D. R. P. Nr. 18031 vom 18. Juni

1881) zwei Einrichtungen von Kulirstühlen angegeben, welche in so fern

von einander verschieden sind, als der eine Stuhl (Fig. 1 und

2 Taf. 15) bewegliche Nadelbarren und der andere (Fig. 3)

einzeln bewegliche Nadeln enthält. Beide sind dagegen in Bezug auf die gegenseitige

Stellung der Nadeln einander gleich; denn in beiden sind zwei Reihen dieser Nadeln

enthalten, welche parallel neben und so nahe an einander liegen, daſs die Endnadeln

eine Platinenmasche der gewöhnlichen Art bilden. Es stehen also beide Reihen nicht

durch zwei Querreihen wie im alten Eisenstuck'schen

Stuhle oder durch sonstige etwa halbrunde Verbindungen wie in Christoffer's Strickmaschine mit einander in

Zusammenhang; zwei einander gegenüber stehende Nadeln a

und b (Fig. 1) sind

aber auch einander nahezu parallel und nicht soweit geneigt, daſs der Fadenführer

wie in Lamb's Strickmaschine ein und denselben Weg

durchlaufen könne, um beide Reihen zu belegen. Dieser Führer c muſs vielmehr erst längs der einen Reihe b

hingehen, dann nach der anderen Reihe a

hinüberschwingen und dieser entlang zurückkommen.

Nach der ersten Einrichtung (mit beweglichen Nadelbarren) wird der Führer c (Fig. 1) auf

einer horizontalen Schiene d genau so wie am

Pagetstuhle verschoben und die Schiene d am Ende des

Hubes gewendet, so daſs c durch die Nadelreihen

hindurchschwingt. Die Nadelbarren a1, b1 werden durch Zahnstangen e, f und Räder der Wellen e1, f1 bewegt, wenn man mit den Zahnstangen g, h diese Wellen dreht; während die eine Reihe a sinkt, um die erhaltenen Schleifen zu Maschen

auszuarbeiten, hebt sich die andere Reihe b, um eine

nächste Maschenreihe zu beginnen. Excenter der im unteren Gestell liegenden

Triebwelle bewegen die Zahnstangen zum Heben und Senken der Nadelbarren. In

Schlitzen der Preſschienen 1 und 2 liegen die Platinen i,

welche direkt durch ein Röſschen k (Fig. 2)

getrieben werden; die Mühleisen 3 und 4 wirken zugleich als Platinenpressen. Das Röſschen k läuft in geradliniger Bahn längs der einen

Platinenreihe, geht dann leer im Halbkreise k1 zur anderen Platinenreihe, während

welcher Zeit die erstere auf ihren Nadeln die Schleifen schon zu Maschen ausarbeiten

kann, wenn beide Reihen getrennte flache Waarenstücke liefern sollten. In letzterem

Falle können zwei Fadenführer und zwei Röſschen, für jede Seite ein solches,

Verwendung finden. Zwei Minderapparate l und m sollen selbstthätig die rund geschlossene oder auch

die flache Waare mindern.

Bei der Einrichtung mit einzeln beweglichen Nadeln ist jede der letzteren, a und b (Fig. 3), an

einen Blechwinkel c gelöthet, mit welchem feie im

Abschlagkamm d geführt wird. Ueber dem letzteren liegen

Preſshebel ee1 um e1 derart drehbar, daſs

sie beim Aufsteigen der Nadeln sich wenig heben, beim Sinken derselben aber fest

liegen und auf die Nadelhaken wie eine Streichpresse wirken. Zwischen den Pressen

e liegen die Platinen f, über welche der Fadenführer g hingeführt

wird. Zum Bewegen der Nadeln und der Platinen sind Schlösser h und i vorhanden, ähnlich denjenigen der Lamb'schen Strickmaschine, welche, miteinander

verbunden, an gemeinschaftlichen Ketten um die Nadelreihen herum gezogen werden,

sich längs derselben also geradlinig und an den Enden in Halbkreisen bewegen, wie

das Röſschen der ersten Anordnung in Fig. 2. Mit

dem Schloſsapparate ist auch der Fadenführer g und

Spulenträger k verbunden und beide laufen stetig mit um

die Nadelreihen herum. Ein Minderapparat l mindert

selbstthätig die rund geschlossene Waare und eine unterhalb der Nadelführungsbleche

c liegende Jacquardvorrichtung zieht diejenigen

Nadeln, welche nicht mehr arbeiten sollen, aus dem Bereich der Schlösser herab. Die

Ketten können so viele Schloſsapparate führen, als der Platz um die Nadelreihen

herum gestattet, wenn ungemindert rund gearbeitet wird, bei Herstellung regulärer

Waare aber nur so viele, als auf den Halbkreisbahnen Platz linden, da während des

Minderns die Nadelreihen frei sein müssen. Die Pressen e werden während des Minderns durch Räder und Zahnstangen m, Segmente n und Zugarme

o von den Nadeln zurück bewegt, um der

Mindermaschine Platz zu machen.

Der Kulirwirkstuhl von W. R. Clauſs in

Chemnitz (* D. R. P. Nr. 18775 vom 9.

November 1881), welcher zu den Stühlen mit beweglicher Nadelbarre nach

der von Mossig angegebenen allgemeinen Einrichtung

gehört, enthält als wesentliche Neuheiten eine sehr einfache Form der Kulirplatinen

b (Fig. 4 Taf.

15) mit durchaus geradliniger Begrenzung ohne alle Einschnitte. Es ist ferner der

Abschlagkamin cc1 mit

dem Hängewerke d verbunden, also auch mit ihm

beweglich; die Führungsschienen e der Nadelbarre gehen

in offenen Lagern e1

(Fig. 5), können sich also nicht festklemmen; die Bewegung der

Bufferstücke für den Fadenführer wird ihnen von der Minderwelle aus durch einen

einzigen Hebel mitgetheilt und die Antriebwelle liegt in gleicher Achsenrichtung mit

der Arbeitswelle, von welcher sie eine Art Verlängerung bildet. – Neuerdings ist dem

Stuhle auch eine Rändermaschine beigefügt und seine Einrichtung, namentlich der

Kulirapparat durch Anwendung eigenthümlich bewegter Schwingen dahin vervollständigt

worden, daſs der Stuhl als Ränderstuhl vortheilhaft zu werden verspricht.

Eine Preſsmustervorrichtung an Wirkstühlen von Albin

Beyer in Gornsdorf bei Meinersdorf (*

D. R. P. Nr. 19100 vom 22. November 1881) ist im

Principe mit derjenigen von Hilscher und Hertel (1882

245 155) übereinstimmend, da sie auch unterhalb der Stuhlnadelreihe

eine Musterschiene enthält, um nur diejenigen Nadeln zu heben, welche gepreſst

werden sollen, die Anordnung ist aber in so fern eine einfachere, als die glatte

Presse über und die Musterschiene unter der Nadelreihe durch Hebel mit einander

verbunden sind und beide durch den gewöhnlichen Pressenzug bewegt und einander

genähert werden. Sehr vollkommene Zähl- und Regulirungsvorrichtungen wirken auf die

Musterschiene, um deren Ein- oder Ausrückung und seitliche Verschiebung zu bewirken,

sowie auf die Presse, welche für glatte Reihen tiefer gesenkt wird wie für

Musterreihen.

Die Fadenführeranordnung für die Fangmaschine des

Wirkstuhles von S. G. Seifert in Taura bei Burgstädt (* D. R. P. Nr. 18052 vom 1. November

1881) gestattet die Verwendung der sonst schon bekannten

Jacquardfadenführer h (Fig. 7 Taf.

15) zur Herstellung eigenthümlicher Wirkmuster, welche darin bestehen, daſs an

einzelnen Stellen der Waare w (Fig. 6)

kurze Doppelrand stücke w1 als Erhöhungen angebracht werden. Die Fangmaschine d trägt, an Armen e

beweglich und auf dem Stabe g verschiebbar, die

Holzschienen f, auf welcher eine Anzahl Fadenführer h in beliebiger Vertheilung befestigt sind, so daſs man

sie zurückklappen (h1)

oder herabschieben kann, wenn sie nicht gebraucht werden. Mit diesen Führern legt

man die Fäden auf einzelne Nadeln oder Nadelpaare a,

kulirt gar nicht, sondern preist die Nadeln sofort mit einer Musterpresse und

schlägt die Waare ab, bildet also nur glatte Maschen auf der Stuhlseite der Waare an

einzelnen Stellen, aus welcher nach einigen Reihen die kleinen Erhöhungen oder

Doppelränder w1

entstehen. Sollen dieselben mehr wie zwei Maschen Breite erhalten, so müssen die von

h gelegten Fäden über mehrere Nadeln reichen und

dann auch kulirt werden, ehe man Maschen aus ihnen bilden kann.

Schloſsconstruction und Apparat zum Abschlagen an

Strickmaschinen von G. F. Groſser in Markersdorf bei Burgstädt (* D. R. P. Nr. 17733 vom 18.

Januar 1881) enthalten zwei Einrichtungen, durch welche verhindert wird,

daſs das vorangehende Seitendreieck eines Schlosses die Nadeln, welche eben ihre

Maschen vollendet haben und von der Waare etwas empor gezogen werden, nochmals

wieder nach unten hinab drückt, wodurch Ungleichheit der Maschen und Fadenbruch

entsteht. Der Schieber v (Fig. 10

Taf. 15) auf der Schloſsplatte faſst mit zwei Armen und Stiften s1, s2 in Schlitze der

Dreiecke h1, h2 und stöſst am Ende des Hubes gegen einen

Arm e, welcher ihn verschiebt, so daſs jedesmal das in

der nächsten Reihe vorangehende Dreieck gehoben und das nachfolgende gesenkt wird.

Oder es enthält, wie Fig. 8

zeigt, jedes Seitendreieck i1, i2 ein

bewegliches Stück g1, g2 so angeordnet, daſs beim Vorangehen

desselben die Nadelfüſse in Richtung des Pfeiles x an

das Stück g2 stoſsen

und dasselbe leicht umklappen, ohne von ihm gesenkt zu werden, während im

nachgehenden Dreieck das Stück g1 die Nadeln richtig zum Abschlagen herabzieht. An Ränderstrickmaschinen ist es,

entsprechend dem Vorgange bei der Maschenbildung am Ränderwirkstuhle, als

vortheilhaft erachtet worden, die eine Nadelreihe nicht gleichzeitig mit der

anderen, sondern erst nach der Arbeit der letzteren abschlagen zu lassen. Zu dem

Zwecke haben die Nadeln n (Fig. 9) am

unteren Ende nochmals kurze Haken c, über welchen eine

drehbare Platte a so gelagert ist, daſs sie durch eine

Feder f nach oben gezogen, durch einen Hebel z und Zughaken m aber am

Ende des Schlittenhubes von dem auf der Schloſsplatte sitzenden Keilstücke k nach abwärts gewendet werden kann, wobei sie alle

Nadeln der einen Reihe herabzieht und deren Maschen alle mit einem Male abschlägt,

wie es in der Maschinenreihe des Ränderstuhles geschieht.

In den Neuerungen an der Lamb'schen Strickmaschine von G. F. Groſser in

Markersdorf (* D. R. P. Nr. 18401 vom

15. März 1881) ist die oben genannte Vorrichtung, am Ende eines Hubes das

für die nächste Reihe vorangehende Dreieck zu heben und das nachlaufende zu senken,

noch dahin verbessert worden, daſs man trotzdem auch die beiden Dreiecke für

Herstellung fester oder lockerer Waare beliebig hoch oder tief stellen kann. In

diesem Falle sind in die Schloſsplatte die Schienen a1, a2 (Fig.

11 Taf. 15) eingelassen, auf welche man die Seitendreiecke h1, h2 in beliebiger Höhe befestigen, also für

dichte oder lockere Waare einstellen kann. Der darüber liegende Schieber v enthält schräge Schlitze, in welche die Stifte s1, s2 von den Schienen a1, a2 eingreifen. Stöſst nun am Ende des Hubes der

Schieber v gegen die Riegel e, so wird er geradlinig verschoben und bewegt durch s1, s2 die Dreiecke in der gewünschten Weise.

Hiervon ist als Abweichung noch die Einrichtung angegeben, daſs der Schieber v durch zwei Hebel mit den Dreiecken h1, h2 verbunden ist, deren Stellung gegen v man leicht ändern kann, so daſs auch darin ein Mittel

liegt, die Dreiecke für dichte oder lockere Waare beliebig zu verstellen.

Die Strickmaschinennadel von Köthnig und

Comp. in Hainichen (* D. R. P. Nr. 18075 vom 2. August 1881) trägt an ihrem

unteren Schaftstücke einen Hebel b (Fig. 13

Taf. 15) mit zwei kurzen Armen a, a1, welche je nach der Stellung von b abwechselnd durch Schlitze des Schaftes empor reichen

und die Arbeitshaken der Nadel bilden, die mit dem Schlosse in Eingriff kommen. Es

können entweder zwei Schlösser über einander wirken, oder man kann ein Schloſs so

theilen, daſs sein Mitteldreieck erheblich tiefer liegt als die Seitendreiecke;

jedenfalls werden Preſsmuster entstehen, je nachdem man a oder a1 zur

Wirksamkeit in bestimmter Abwechslung kommen läſst, Diesen Wechsel führen

Musterwalzen M (Fig. 12)

mit aufgesteckten Stiften, welche man unterhalb der beiden Enden von b anbringt, herbei, indem sie bei periodischer Drehung

a oder a1 heben.

Die Neuerungen an der Lamb'schen Strickmaschine von Ed. Dubied in Couvet, Schweiz (* D. R. P. Nr. 17812 vom 1. December

1880) sind für Herstellung von Ränder- und Fangwaaren bestimmt. Da für diese letzteren immer

beide Nadelreihen und alle vier Seitendreiecke beider Schlösser abwechselnd

paarweise thätig sind, so müssen dieselben auch immer auf genau gleicher Höhe

stehen, um gleiche Maschenlängen zu erzielen. Dubied

hält dies für schwierig und kehrt deshalb jedes Schloſs um; er nimmt die

Seitendreiecke b, b1

(Fig. 14 Taf. 15) zu Nadelhebern und hat dann nur das Mitteldreieck a als einzigen Nadelsenker für Hin- und Rückgang des

Schlosses; es sind dann also nicht mehr vier, sondern nur zwei Dreiecke gleich hoch

zu stellen. Hierbei ist freilich nothwendig, daſs abwechselnd je ein Seitenheber b, b1 aus seiner Ebene

heraus und in die Schloſsplatte zurückgezogen wird, damit er nicht an die von a herabgezogenen Nadeln anstöſst. Wenn z.B. das Schloſs

Fig. 14 nach rechts geht, so steigen die Nadeln x an b empor und sinken an a herab; dann muſs b1 zurückgezogen sein. Zu dem Zwecke hängt

jeder Nadelsenker, wie Fig. 15

zeigt, an einem Bolzen g, der durch eine Feder z hinabgedrückt und durch Drehen eines Hebels ce, dessen keilförmiges Stück e unter einen Stift von g

greift, gehoben wird. Beide Hebel c, für b und b1, sind mit einem Schieber verbunden,

welcher genau so wie der bekannte Regulirungsschieber für das Mitteldreieck

gewöhnlicher Schlösser am Ende des Schloſshubes an die Riegel stöſst und durch seine

Verschiebung die Aus- und Einrückung der Seitenheber regelmäſsig bewirkt. Zur

Herstellung von Fangwaare ist erforderlich, daſs der Nadelsenker a während einer Reihe tief und während der nächsten

höher steht, um abwechselnd Maschen und Doppelmaschen zu bilden. Es reicht deshalb

ein Bolzen m des Dreieckes a in den Ausschnitt q eines Schiebers l, welcher beim Ende des Schloſshubes an einen Riegel

k anstöſst, verschoben wird und dabei durch q das Dreieck für eine Reihe hebt und für die nächste

von einer Feder p herabdrücken läſst.

Eine ganze Reihe von Neuerungen an Lamb'schen Strickmaschinen haben Laue und

Timäus in Löbtau bei Dresden angegeben und in vier Patenten sich schützen

lassen:

* D. R. P. Nr. 18242 vom 29. Juni 1880 enthält einen in zwei Theile getheilten

Schlitten, dessen Theile derart mit einander verbunden sind, daſs man die Schlösser

der Vorder- und Rückseite gegen einander verstellen kann, angeblich zur Erzeugung

gewisser Muster und gröſseren Production von Preſsmustern. Es sind ferner die

Abschlagkämme nicht fest mit ihren Nadelbetten verbunden, sondern an besondere

bewegliche Schienen befestigt, welche man mit Handhebeln senken kann, um die

Abschlagzähne aus den Maschenreihen der Waare zu entfernen. Endlich ist der

Fadenführerapparat zur Herstellung hinterlegte!' Fangwaaren geeignet und die

Nadelbetten sind durch einen besonderen Zählapparat regelmäſsig zu verstellen.

Das Patent Nr. 18327 vom 5. Februar 1881 enthält eine Abänderung der Einrichtung

beweglicher Abschlagkämme in solchen Strickmaschinen, in denen auf jeder Seite zwei

Nadelbetten über einander liegen, so weit geneigt gegen einander, daſs ihre Nadeln

im Abschlagkamme sich kreuzen, auſserdem eine Stiftentrommel, welche die vorhandenen

4 Nadelbetten nach bestimmter Reihenfolge verschiebt, sie auch derart zusammenlegt,

daſs zwei auf jeder Seite wie eine einzige Nadelreihe wirken, deren Theilung nun

doppelt so fein ist wie diejenige eines einzelnen Nadelbettes.

Die Neuerungen des Patentes * Nr. 18473 sollen die Strickmaschine zur

Ränderfabrikation geeignet und concurrenzfähig mit den Breitränderstühlen machen.

Das Maschinengestell ist sehr lang und trägt mehrere Maschinen, also

Nadelplatten-Paare neben einander, deren Schlösser auf einem gemeinschaftlichen

Schlitten befestigt sind. Die Ränder werden wie am Wirkstuhle an einander hängend

gearbeitet und später durch Schneiden getrennt. Die Verbindung zweier Ränder besteht

aus einer oder mehreren glatten Rundmaschenreihen, für welche ein Zählapparat

selbstthätig die Umstellung der Schloſsdreiecke und Verschiebung der Nadelbetten

vornimmt; dieser Zählapparat kehrt auch nach Vollendung eines Randes in seine

Anfangsstellung wieder selbstthätig zurück. Eine periodisch wirkende Wickel

Vorrichtung rollt jedes Band der an einander hängenden Ränder auf; sie besteht aus

einer mit Klinkrad versehenen Waarenrolle, deren Klinkzähne im Allgemeinen durch

einen Blechwinkel überdeckt sind, und dieser Winkel ist mit einer schweren

Abzugsrolle in Verbindung. Letztere liegt zwischen Waarenwalze und Maschine in einer

Schleife der Waare und sinkt mit dem länger werdenden Waarenbande, bis sie endlich

den Blechwinkel vom Klinkrade hinwegzieht und der Klinke nun ein Drehen der

Waarenrolle und Aufwickeln des Bandes gestattet.

* D. R. P. Nr. 18958 endlich zeigt einen neuen Vorschlag, die Lamb'sche Strickmaschine in eine Rundrändermaschine umzuwandeln (vgl. auch

Dubied's Maschine 1882 244 * 126). Den zwei gewöhnlichen Nadelplatten a,

a1 (Fig. 16

Taf. 15) sind noch zwei weitere Platten b, b1 beigegeben, welche durch den Winkel c in fester Verbindung mit einander stehen, in den

Nuthen zweier Stirnwände m sich führen und um die

Kreuzungslinie der Nadelreihen wie um eine Schwingungsachse herumgedreht werden

können. In der gezeichneten Stellung arbeiten nun die Nadelreihen b und a1 und bilden eine Rand- oder Fangreihe; in

der punktirt angegebenen Stellung arbeiten nur die Platten a und b1

deren Maschenreihe mit der vorigen an beiden Enden durch gewöhnliche Platinenmaschen

verbunden ist, so daſs eine Rundreihe der Ränder- oder Fangwaare entsteht. Die

gekröpfte Schloſsplatte d, d1 einer jeden Seite enthält zwei Schlösser, von denen bei jedem

Ausschube immer nur das eine thätig ist, entsprechend der arbeitenden Nadelreihe.

Der Fadenführer i gleitet mit einem Kästchen auf der

Schiene h entlang und wird durch g von einer Schloſsplatte mitgenommen; wenn die

Maschine nicht Zungen-

sondern Hakennadeln enthält, so trägt i noch ein

vorangehendes und ein nachlaufendes Preſsrad. Damit die Nadeln während des

Schwingens der Platten b, b1 nicht aus denselben herabgleiten, sind sie in der Mitte ihrer Länge

zu einem Vorsprunge n umgebogen, vor welchem eine

genuthete Deckschiene o liegt. Während der Arbeit der

Nadeln liegt diese Schiene mit den Nuthen über den Nadeln, so daſs die Vorsprünge

n hindurch gleiten können; vor der Drehung der

Platten b, b1 werden

aber die Schienen um eine halbe Theilung verschoben und halten dann die Nadeln an

den Vorsprüngen n zurück.

Durch ein neues Verfahren zur Herstellung von

Zungennadeln will Ant. Haase in Hohenstein (*

D. R. P. Nr. 19232 vom 3. November 1881, vgl. 1882 245

43) das Lockern und Herausfallen der Nieten verhindern. Er bohrt zu dem Zwecke das

Loch in der Zunge a (Fig. 17 und

18 Taf. 15) weiter als in den Nadelwänden b,

versenkt die letzteren und erweitert den Schlitz, ehe er die Zunge und den Nietdraht

c einführt. Wird letzterer nun durch eine Presse

von beiden Seiten her zugleich mit den Nadelwänden b

wieder zusammengedrückt, so wird er gestaucht und verdickt sich in der Mitte so

viel, daſs er die Oeffnung in a ausfüllt und zu beiden

Seiten an die Wände b sich anstemmt, in denen nur die

dünnen Endzapfen stecken.

G. W.

Tafeln