| Titel: | Neuerungen an Kleindampfmaschinen. |

| Fundstelle: | Band 246, Jahrgang 1882, S. 253 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Kleindampfmaschinen.

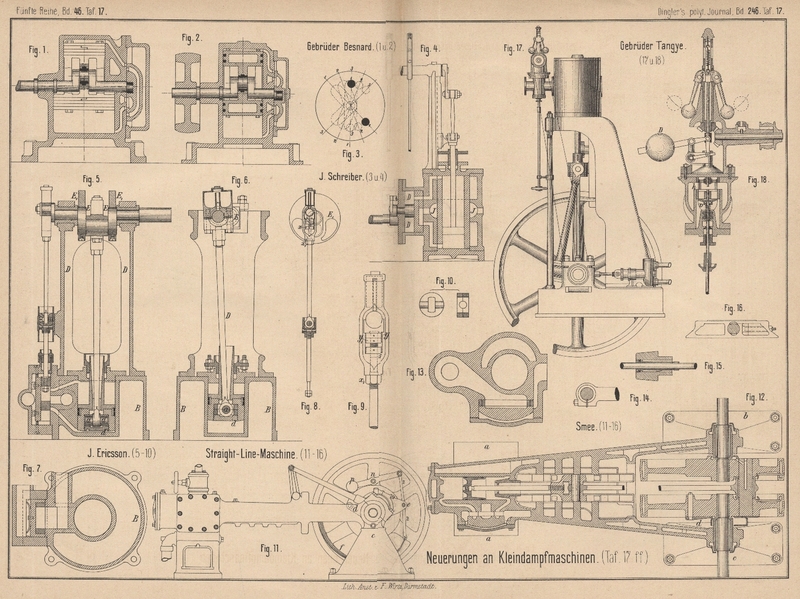

Patentklasse 14. Mit Abbildungen auf Tafel 17 ff.

Neuerungen an Kleindampfmaschinen.

Auſser den früher (1882 245 * 277. * 313. 246 * 113) besprochenen, direkt mit einem Dampferzeuger

verbundenen Kleindampfmaschinen ist eine ganze Reihe neuerer Constructionen von

kleinen schnell laufenden Dampfmotoren zu verzeichnen, welche zum Betrieb von

Centrifugalpumpen, Ventilatoren, Centrifugen, Holzbearbeitungsmaschinen,

Schiffsschrauben u.s.w., jetzt namentlich auch zum Betrieb der dynamoelektrischen

Maschinen, eine ausgedehnte Anwendung finden. Um die Maschinen mit hin und her

gehendem Kolben (die rotirenden Maschinen sind hier auſser Betracht gelassen) für

einen schnellen Gang geeignet zu machen, sind zunächst die hin und her gehenden

Massen möglichst gering zu nehmen, damit der mit dem Quadrat der Geschwindigkeit

wachsende Beschleunigungsdruck nicht zu groſs werde. Aus dem gleichen Grunde ist der

Kolbenhub im Vergleich zum Cylinderdurchmesser klein zu wählen. Das Gestell muſs

fest und steif, alle Reibungsflächen müssen recht groſs sein. Sehr wesentlich ist

auch, daſs die Dampfkanäle genügend weit und nicht zu lang gemacht werden. Bei 1000

Umdrehungen in der Minute und einem Kurbelradius von 150mm beträgt die mittlere Kolbengeschwindigkeit 10m und die gröſste Geschwindigkeit (auf Mitte Hub)

über 15m. Erhalten nun die Dampfkanäle einen

Querschnitt von nur 1/20 des Kolbenquerschnittes, wie es zuweilen auch bei diesen kleinen

schnell laufenden Maschinen vorkommt, so wird die mittlere Geschwindigkeit des

Dampfes in den Kanälen 200m und die gröſste über

300m. In Folge dessen treten dann ganz enorme

Verluste, einmal durch den zur Erzeugung so groſser Geschwindigkeit nöthigen

Ueberdruck und zweitens durch die bedeutende Reibung ein. Dies wird selten genügend

beachtet. Ferner ist für eine ausgiebige Schmierung zu sorgen, damit ein Warmlaufen

vermieden wird. Endlich ist möglichste Einfachheit in der ganzen Anordnung,

namentlich auch in der Steuerung wünschenswerth; als Steuerungsorgane sind Schieber

oder Hähne zu verwenden.

Aeuſserst einfach ist die in Fig. 1 und

2 Taf. 17 dargestellte Maschine von Gebrüder Besnard in

Nantes (* D. R. P. Nr. 15515 vom 2.

Februar 1881). Sie besteht wie die Kühne'sche Maschine (1881 240 * 416) nur aus

Cylinder, Kolben, Schieber und Kurbelwelle. Letztere geht quer durch die Mitte des

Cylinders, ist mit dem Kolben durch eine Kurbelschleife verbunden und bewegt durch

einen excentrischen Stirnzapfen den Schieber. Der Cylinder besteht aus zwei in der

horizontalen Mittelebene mit einander verschraubten Theilen, welche mit den Deckeln,

der untere auſserdem mit dem Sockel, in einem Stück gegossen sind. Der Kolben

besteht gleichfalls aus zwei Theilen, die mittels vier durchgehender Bolzen

zusammengehalten werden. Haben die beiden Cylindertheile gleichen Durchmesser wie in Fig.

2, so muſs auf jeder Kolbenseite frischer Dampf zugeführt werden; der

Schieber erhält dann die gleiche Anordnung wie bei der Kühne'schen Maschine. Gibt man aber, wie in Fig. 1

gezeichnet ist, dem unteren Cylindertheil und dementsprechend auch dem unteren

Kolbenkörper einen gröſseren Durchmesser und dem Schieber die dargestellte

Einrichtung, so arbeitet dieser Motor als Woolf'sche

Maschine.

Die in Fig. 3 und 4 Taf. 17

abgebildete Anordnung von J. Schreiber in

Wien (* D. R. P. Nr. 9524 vom 7.

Oktober 1879) dürfte in manchen Punkten zu wünschen übrig lassen. In

einem mit dem Schieberkasten zusammengegossenen Mantel steht der guſsstählerne

Cylinder, in welchen ein massiver Stahlkolben eingeschliffen ist. Zur Steuerung

dient ein schwingender Scheibenhahn aus Stahl, welcher ebenfalls in den

cylindrischen Dampfkasten sorgfältig eingeschliffen werden soll. Derselbe ist mit

zwei Durchbohrungen und auf seiner Unterfläche mit einer stumpfwinkelförmigen Rinne

versehen (vgl. Fig. 4),

wodurch bei seiner Schwingung die beiden Cylinderkanale abwechselnd mit der

Dampfkammer D und dem Ausströmkanale J in Verbindung gebracht werden. Derartige

Scheibenhähne werden bekanntlich wegen der ungleichmäſsigen Abnutzung; leicht

undicht. Die Pleuelstange ist nur wenig; länger als die Kurbel; sie macht mithin

sehr starke seitliche Schwingungen und übt einen bedeutenden Seitendruck auf die

Gleitführung aus. Das unpassenderweise auf dem Cylinderdeckel angebrachte Gestell

ist zu wenig fest.

Sehr zweckmäſsig erscheint dagegen in allen Theilen die in Fig. 5 bis

10 dargestellte amerikanische Maschine von J.

Ericsson in New-York (* D. R. P. Nr. 18806 vom 5. Oktober 1881). Der Cylinder ist

mit dem Mantel B in einem Stück gegossen. Auf demselben

steht das kräftige, die Kurbelwelle tragende Gestell D.

Der Kolben ist als Trunkkolben ausgeführt. Die Pleuelstange hat 18 Kurbellängen,

macht folglich nur geringe Pendelschwingungen. Die hohle Kolbenstange, durch welche

die Pleuelstange hindurchgreift, konnte daher auch verhältniſsmäſsig dünn genommen

werden. Der in dem unteren Auge der Kurbelstange befestigte Zapfen a bewegt sich in einem zweitheiligen scheibenförmigen

Lager (vgl. Fig. 10),

welches sich oben gegen einen Vorsprung im Kolbenkörper stützt und durch die

Verschluſsplatte d (Fig. 5 und

6) gehalten wird. Die den unteren Kopf der Kurbelstange umgebende Höhlung

wird ganz mit Schmiermaterial angefüllt, welches durch die hohle Kolbenstange bequem

eingebracht werden kann. Der rahmenförmige Schieber, welcher sich unter einer

⊓-förmigen, leicht nachstellbaren Platte bewegt und so möglichst gut entlastet ist,

wird von einer Stirnkurbel statt von einem Excenter bewegt. Der obere Kopf der

Schieberkurbelstange (Fig. 8 und

9) ist mit Hilfe zweier Muttern x, x1 auf der Stange befestigt; die auf dem

Ende der Stange befindlichen Muttern y, y1 dienen zum Nachstellen der Lagerschale.

Der Kreuzkopf der Schieberstange ist kolbenförmig und mittels Lederstulpliderung

in einem am Gestell befestigten Führungscylinder abgedichtet. In diesen wird

oberhalb des Kolbens eine Schicht Schmieröl eingegossen. Auf den beiden Kurbelannen

sind genau aufgepafete, theilweise durchbrochene Scheiben E und E1

concentrisch zur Welle festgeklemmt, welche als Gegengewicht des Kurbelzapfens und

der Arme dienen und zugleich die Stelle eines Schwungrades vertreten. Zur Schmierung

der Kurbelzapfen sind nicht die gewöhnlichen Dochte verwendet, sondern es ist in das

Schmierröhrchen (vgl. Fig. 6) eine

Rolle, aus einem ziemlich fest zusammengewickelten Streifen Leinwand o. dgl.

bestehend, eingeschoben. Diese Rolle wird durch einen Stift so gehalten, daſs sie

den Kurbelzapfen berührt. Beim Gange der Maschine wird das in der Schmierkammer

befindliche Oel in das Röhrchen hineingeschleudert und gelangt dann je nach der

Wickelung der Rolle in gröſserer oder geringerer Menge an den Zapfen. Auf diese

Weise soll sich eine bessere und sparsamere Schmierung als mit Dochten erreichen

lassen.

Eine zweite amerikanische Maschine von ganz eigenartiger Anordnung ist nach dem American Engineer, 1881 S. 229 in Fig. 11 bis

16 Taf. 17 abgebildet. Dieselbe – zuerst vor etwa 10 Jahren von Smee in Syracuse, N.-Y., gebaut – wurde unter dem Namen

Straight-Line-Engine bekannt, mehrfach verbessert

und wird jetzt von der Straight-Line-Engine-Company in

Syracuse ausgeführt. Auf der Ausstellung zu Chicago 1881 diente sie zum Betrieb von

dynamo-elektrischen Maschinen für Beleuchtungszwecke. Die Haupteigenthümlichkeit

dieser liegenden Maschine besteht darin, daſs nahezu alle unbeweglichen Theile,

nämlich der Cylinder mit dem Mantel, dem Schieberkasten und dem inneren Deckel,

ferner das ganze Gestell mit der Kreuzkopfführung und die beiden Wellenlager,

zusammen ein einziges Guſsstück bilden. Dasselbe ruht auf 3 Böcken a, b und c und zwar bei

b und c in

Kugellagern. Der äuſsere Cylinderdeckel und der Schieberkastendeckel sind

aufgeschabt und ohne Packung gedichtet. Kolben und Kreuzkopf (vgl. Fig. 16)

sind lang; ersterer ist statt der Liderung mit nur zwei Ringnuthen versehen. Alle

Packungen sind vermieden. Die Kolben- und die Schieberstangen werden in langen

Büchsen aus Babbitt-Metall geführt, welche die Stopfbüchsen ersetzen. Fig.

15 zeigt die Abdichtung der Kolbenstange. Die Hülse legt sich, ein wenig

beweglich, dicht gegen einen abgeschliffenen Vorsprung des Guſskörpers; ihr

Eigengewicht wird durch eine Feder getragen. Alle Stangen und Bolzen sind aus Stahl.

Der Kreuzkopfzapfen ist drehbar im Kreuzkopf und in der Kurbelstange, welche einen

elliptischen Querschnitt hat, mittels Schraube festgeklemmt (Fig. 14).

Der Schieber ist in ähnlicher Weise wie bei der vorigen Maschine entlastet. Er ist

mit der Excenterstange nicht direkt, sondern mittels eines doppelarmigen Hebels

verbunden.

Die Maschine ist mit einer selbstthätigen Regulirung und zwar durch Veränderung des

Schieberhubes versehen. Der hierzu dienende Regulator

wirkt in ähnlicher Weise

wie der in England vielfach gebräuchliche Hartnell'sche

Regulator (vgl. 1871 202 * 1. 1873 207 * 447). Die Excenterscheibe ist nicht auf der Welle fest, sondern an

einem Arm de (Fig. 11),

welcher bei d um einen in der Nabe des einen

Schwungrades steckenden Bolzen drehbar ist, angebracht. Das andere Ende e ist durch Zugstangen z

einerseits mit dem um n drehbaren, ebenfalls am

Schwungrad gelagerten Centrifugalpendel p, andererseits

mit einer kräftigen Feder f verbunden. Die

Excenterscheibe ist nun so angeordnet, daſs die Excentricität, folglich auch der

Schieberhub durch Drehung um d um so kleiner wird, je

weiter in Folge zunehmender Geschwindigkeit das Pendelgewicht p sich von der Welle entfernt. Die Lagerschalen der

Kurbelwelle und des Kurbelstangenkopfes sind mit Babbitt-Metall ausgegossen. Die

Schwungräder erscheinen übrigens für sehr hohe Umlaufzahlen unnöthig groſs.

Zweckmäſsig würde es sein, den Cylinderdurchmesser gröſser, den Kolbenhub kleiner zu

nehmen.

Eine kleine vertikale Maschine mit oben liegendem Cylinder von Gebrüder Tangye in Soho bei Birmingham ist in Fig.

17 Taf. 17 veranschaulicht. Dieselbe ist speciell zur Anwendung für

elektrische Beleuchtung bestimmt. Das Gestell besteht aus einem Sockel, einem

kräftigen Hohlguſsständer mit der Kreuzkopfführung und zwei schmiedeisernen Säulen.

Der Cylinder ist von einem Dampfmantel umgeben. Der einseitig geführte Kreuzkopf ist

von Schmiedeisen und mit einem Schuh aus Bronze versehen. Die Maschine arbeitet mit

Meyer'scher Schiebersteuerung, wobei die Füllung

von Hand zwischen den Grenzen 0 und ¾ verändert werden kann. Der Regulator (vgl.

1870 196 * 108) wirkt auf einen cylindrischen

Drosselschieber k (Fig. 18).

v ist das Absperrventil. Die Belastungsfeder des

Regulators ist ziehend statt drückend angeordnet, um Reibungen in der Feder zu

vermeiden. Durch ein stellbares Gegengewicht D läſst

sich die Belastung verändern.

(Forts. folgt.)

Tafeln