| Titel: | Neuerungen an Pumpen. |

| Autor: | S–n. |

| Fundstelle: | Band 246, Jahrgang 1882, S. 257 |

| Download: | XML |

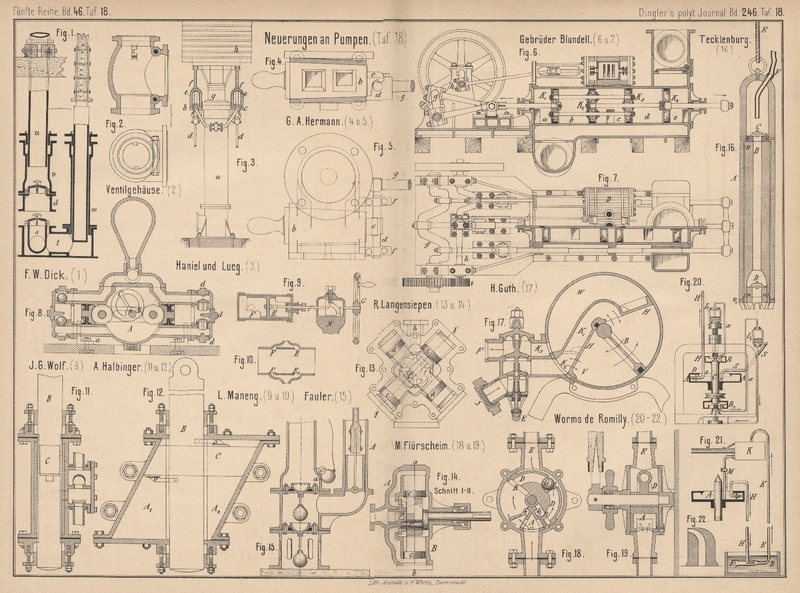

Neuerungen an Pumpen.

Patentklasse 59. Mit Abbildungen im Text und auf

Tafel 18.

Neuerungen an Pumpen.

Die schwächste Stelle von Bergwerkspumpen mit groſser

Förderhöhe ist das Ventilgehäuse des Drucksatzes, weil dasselbe als

tiefster Punkt den gröſsten Druck auszuhalten hat und durch die Anbringung der

bekannten Zugangsthüren zum Auswechseln und Reinigen der Ventile sehr geschwächt

wird. F. W.

Dick in Lohmannsfeld bei Neunkirchen

(* D. R. P. Nr. 19159 vom 10. December 1881) vermeidet

bei seiner Construction den ungünstigen eckigen Querschnitt des Ventilgehäuses und

macht dasselbe zugänglich, ohne die Wand desselben zu durchbrechen. Er erreicht dies

durch Verbindung des runden Ventilgehäuses mit dem feststehenden Steigerohr u durch ein Stopfbuchsenrohr v. Wie aus Fig. 1 Taf.

18 ersichtlich, wird das oben das Saugventil tragende Saugrohr s durch das den Pumpenstiefel w mit dem Steigrohr verbindende Stück t

hindurchgeführt, so daſs das Saugwasser um das Saugrohr herum durch das Saugventil

in den Stiefel tritt. Ueber dem Säugventil ist der das Druckventil tragende Stutzen

d angebracht und auf diesem ruht das sich an das

Steigrohr mittels einer Stopfbüchse anschlieſsende Rohrende v. Sollen die Ventile zugänglich gemacht werden, so löst man die

Verbindungen zwischen v und d bezieh. d und t und schiebt v bezieh. v und d am Steigrohr in

die Höhe. Es ist diese Neuerung, falls für eine ausreichende Dichtung des

Stopfbüchsenrohres v Sorge getragen wird, eine ganz

praktische.

Nach der Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und

Salinenwesen, 1882 8. 241 verstärkte man das mit Zugangsthür versehene Ventilgehäuse eines Drucksatzes der Steinkohlenzeche

Von der Heydt in Westfalen dadurch, daſs man, wie

Fig. 2 zeigt, über und unter der Zugangsthür zwei starke Schraubenbolzen

handwarm einzog. Die Schrauben hatten bei einem Plungerdurchmesser von 432mm einen Kerndurchmessser von 55mm und setzten dem Wasserdruck eine Zugspannung

von 35640k entgegen.

Gewöhnlich wird das Uebergewicht des Gestänges von

Bergwerkspumpen durch einen Balancier mit Gegengewicht ausgeglichen. Haniel und

Lueg in Düsseldorf (* D. R. P. Nr. 19461 vom 17. Februar 1882) benutzen statt

dieser direkten Ausgleichung das Wasser in der Weise, daſs sie an das Pumpengestänge einen Plunger

anschlieſsen, welcher in einen Cylinder taucht, der mit einem Accumulator mit der

Last des Gestänges entsprechendem Belastungsgewicht in Verbindung steht. Geht das

Pumpengestänge hoch, so sinkt der Accumulatorkolben; umgekehrt steigt derselbe, wenn

sich das Gestänge senkt. Um nun die durch die beiden Stopfbüchsen entweichenden

Wassermengen beim Betriebe selbstthätig zu ersetzen, wenn die in dem Cylinder und

Accumulator enthaltene Wassermenge zu klein wird, der Accumulatorkolben also zu tief

sinkt, sind an dem Accumulatorcylinder a (Fig.

3 Taf. 18) eine oder mehrere einfach wirkende Speisepumpen b und c angebracht.

Dieselben bestehen aus dem Stiefel, einem in einen Wasserbehälter tauchenden

Saugrohr d mit Saugventil, dem in den Accumulator

einmündenden Druckrohr mit Druckventil und dem Plunger e, welch letzterer durch eine starke Schraubenfeder f hochgehalten wird. Sinkt der Accumulatorkolben g beim Steigen des Pumpengestänges zu tief, so drückt

das Belastungsgewicht h die Plunger der Speisepumpen

nieder und befördert damit das eben angesaugte Wasser in den Accumulator. Steigt das

Belastungsgewicht, so heben die Federn die Plunger, wobei wiederum ein Ansaugen von

Wasser erfolgt. Dieses Spiel dauert so lange, bis der Accumulator die normale

Wassermenge enthält und das Belastungsgewicht beim höchsten Stande des

Pumpengestänges die Plunger der Speisepumpen nicht berührt.

Um eine leichte Lösung und Wiederbefestigung der Ventilkegel

von Feuerspritzen zu ermöglichen, wendet G. A. Hermann in

Schweinfurt (* D. R. P. Nr. 19477 vom

14. März 1881) folgende einfache und praktische Vorrichtung an. An dem

Ventilgehäuse werden auf der dünneren Seite des Ventilkegels b (Fig. 4 und

5 Taf. 18) 2 Lager f angebracht, in welchen

eine durch die Handhabe g drehbare Welle d gelagert ist. Diese Welle besitzt in der Verlängerung

der Mittellinie des Ventilkegels ein Nasenexcenter, welches unter einen Hakenansatz

c des Ventilkegels faſst. Dreht man die Handhabe

aus der gezeichneten Lage um 90° nach oben, so wird der Ventilkegel durch das

Excenter zurückgedrückt und kann dann leicht aus dem Gehäuse entfernt werden. Dreht

man die Handhabe wieder in die horizontale Lage, so zieht das Hakenexcenter den

Ventilkegel fest in seinen Sitz. Die Lösung des Ventilkegels wird hiernach auf eine

einfache und sehr schnelle Weise erreicht.

Im Engineering, 1882 Bd. 34 S. 651 ist von Gebr. Blundell in London eine Dampfpumpe mit einem Pumpencylinder und 4 Kolben beschrieben, bei welcher

je zwei Kolben mit einander gekuppelt sind und sich die beiden Kolbenpaare in

entgegengesetzten Richtungen bewegen. Wie aus Fig. 6 und

7 Taf. 18 ersichtlich, ist der Dampfcylinder D rechts über dem Pumpencylinder angeordnet. Die Pleuelstange des

Dampfkolbens greift an die einfach gekröpfte Welle h

ein, welche auf der einen Seite ein Getriebe, auf der anderen Seite ein Schwungrad

trägt. Mit dem Getriebe steht die 3fach gekröpfte Welle g durch das Zahnrad i in Eingriff. Von den 4 massiven Kolben

ist der vorderste K1

durch Kolben- und Pleuelstange mit der mittleren Kröpfung der Welle g verbunden. An den Kolben K1 ist durch 2 Zugstangen der Kolben K3 angeschlossen. Ueber

diese Stangen gleitet der Kolben K2, dessen Kolbenstange den Kolben K3 durchdringt und in

fester Verbindung mit dem Kolben K4 steht. Die Kolbenstange ist endlich durch das hintere

Cylinderende geführt und mittels eines Querhauptes und zweier Zugstangen mit den

äuſseren, gegen die mittlere um 180° verstellten Kröpfungen der Welle g verbunden. Das Ventilgehäuse enthält 2 Ventilsätze

mit je einem Saug- und einem Druckventil; der eine Ventilsatz ist mit den Räumen b und d verbunden, der

andere mit den Räumen a, c und e.

Bewegen sich die Kolben K1 und K3

nach vorn und die Kolben K2 und K4

nach hinten, so wird das in den Räumen a, c und e befindliche Wasser durch das Steigventil entfernt, in

b und d dagegen findet

ein Ansaugen des Wassers statt. Die umgekehrte Wirkung tritt bei entgegengesetzter

Bewegung der Kolben ein.

Eine zu Kanalisationszwecken gebrauchte gröſsere Pumpe mit einem Saugrohrdurchmesser

von 355rnm förderte in der Minute 9cbm. Dabei arbeitete sie ohne Saugkorb, so daſs

die Abwässer mit den in ihnen enthaltenen festen Körpern ungehindert in das

Cylinderinnere gelangen konnten. Die ganz leere Pumpe lieferte bei einer Saughöhe

von 4m,3 nach 4 oder 5 Umdrehungen ihre normale

Wassermenge.

Textabbildung Bd. 246, S. 259 Der Techniker, 1882 Bd. 17 S. 41 beschreibt

eine von J. G. Wolf in New-York construirte, für Hausgebrauch und andere Zwecke bestimmte Pumpe, welche sich weniger durch neue Theile, als durch

die praktische Anordnung der einzelnen Theile auszeichnet und eine Benutzung und

Bedienung auch durch Nichtsachverständige ermöglicht. Die Einrichtung an und für

sich ist einfach. Durch das mittlere Guſsstück A (Fig.

8 Taf. 18), welches die beiden Cylinder und die 4 Saug- und Druckkanäle

umschlieſst, ist die horizontale Betriebswelle B

gelegt, welche mittels des Excenters C die durch eine

Schleife fest mit einander verbundenen Kolben bewegt. Zur Verminderung der Reibung

sind an den Enden der Schleife Rollen angebracht; auſserdem wird der ganze

Bewegungsmechanismus vom Saugwasser umspült. In den Cylinderdeckeln sind die Ventile

angebracht, welche auf jeder Seite durch 3 Verschraubungen d leicht zugänglich gemacht worden sind. Die Deckel sind mit dem Guſsstück

A durch vier ganz gleichmäſsig auf dem Umfange

vertheilte Schrauben verbunden, so daſs immer je zwei zur Befestigung eines Stuhles

a (vgl. Textfigur) dienen können. Es wird dadurch eine

Befestigung der Pumpe in jeder Lage ermöglicht.

L.

Maneng in Carcassone, Frankreich (*

D. R. P. Nr. 17528 vom 26. Juli 1881) construirte

eine Pumpe mit hin- und hergehendem und gleichzeitig

rotirendem Kolben. Der beiderseitig geschlossene Cylinder besitzt je zwei

sich diametral gegenüber liegende Saug- und Drucköffnungen ohne Ventile (vgl. Fig. 9 und

10 Taf. 18). Der Kolben, welcher als Ventil wirkt, besitzt einen den

Cylinder ausfüllenden Querschnitt, ist von bedeutender Länge und hat an den beiden

Enden rechtwinklige Ausschnitte. Auf der Kolbenstange ist eine Verstärkung

angebracht, in welche eine in sich geschlossene schraubenförmige Nuth eingedreht

ist. In diese Nuth reicht ein mit einer Laufrolle versehener, am Gehäuse N befestigter Stift. Dreht man nun den Kolben mittels

des Schwungrades G, so dreht sich auch der Kolben;

gleichzeitig muſs er aber der Steigung der Nuth folgen und deshalb eine hin- und

hergehende Bewegung machen. Angenommen, der Kolben rotire in der Richtung des

eingezeichneten Pfeiles, so findet bei der ersten Hälfte der Umdrehung auf der

rechten Seite des Kolbens ein Ansaugen von Wasser durch die in der Fig. 9 nicht

ersichtliche Oeffnung E1 statt, da die Oeffnung E vom Kolben

überdeckt wird. Auf der linken Seite des Kolbens dagegen wird F1 vom Kolben überdeckt

und in Folge dessen Wasser durch die Oeffnung F in das

Steigrohr gedrückt. Die umgekehrte Wirkung findet in der zweiten Hälfte der

Umdrehung statt.

Statt die Schraubennuth auf einer Verstärkung der Kolbenstange anzubringen, kann man

dieselbe auch auf der Kolbenoberfläche direkt anordnen und befestigt dann den

Führungsstift in der Cylinderwandung, oder aber man keilt eine ebene kreisrunde

Scheibe schräg auf die Kolbenstange auf und führt die Scheibe an einem Punkte

zwischen zwei feststehenden Laufrollen.

Die rhombische Kastenpumpe von A.

Halbinger in Arbing bei Neu-Oetting, Bayern (* D. R. P. Nr. 18494 vom 26. Oktober

1881) zeichnet sich weniger durch ihren praktischen Werth, als durch das

derselben zu Grunde liegende eigentümliche Constructionsprinzip aus. Sie besitzt

nämlich einen Stiefel von viereckigem Querschnitt und rhombischem Aufriſs. Die

vierseitig prismatische Kolbenstange B (Fig. 11 und

12 Taf. 18), welche durch Stopfbüchsen in den Deckeln und durch Nuthen in

den Seiten wänden geführt wird, theilt den Arbeitsraum des Stiefels in zwei genau

gleiche Hälften A1 und

A2, welche mit

einander in keiner Verbindung stehen. In der Kolbenstange B gleitet mittels der Führungen o der Kolben

C, welcher eine geringere Breite als der Stiefel

hat und nur an den Breitseiten des Stiefels anliegt. Die auf einer

Kolbenstangenseite über und unter den Kolbenstücken C

befindlichen Flüssigkeitsmengen stehen also in direkter Verbindung mit einander.

Bewegt man nun die Kolbenstange B aus der gezeichneten

Stellung nach unten, so verschiebt sich der Kolben in seiner Stange von rechts nach

links. Der Inhalt des rechtsseitigen Arbeitsraumes wird demnach um den Unterschied

der aus der Kolbenstange hervortretenden Kolbentheile gröſser, der linksseitige um

dasselbe Maſs kleiner. Verbindet man beide Arbeitsräume mit einem VentilgehäuseVentilgegehäuse, so ist die Wirkung der Pumpe sofort erklärlich. Der Kolben ist also von

allen Seiten gleich belastet.

Gegen eine praktische Verwerthung dieser Pumpe sprechen die groſsen Reibungsverluste

des Kolbens in der Kolbenstange und an den beiden Stiefelwandungen, sowie die

Schwierigkeit einer zuverlässigen Dichtung des Kolbens in der Kolbenstange und

letzterer in den Stopfbüchsen.

Die Vier-Cylinder-Maschine von Rich.

Langensiepen in Buckau-Magdeburg (*

D. R. P. Nr. 17 538 vom 9. Oktober 1881) kann sowohl

als Pumpe, wie auch als Motor und Flüssigkeitsmesser Verwendung finden. Die 4

kreuzweise angeordneten Cylinder werden durch ein zweitheiliges Gehäuse AB (Fig. 13 und

14 Taf. 18) gebildet, dessen Theilungsfuge ab mit den Cylinderachsen in eine Ebene fällt. Je 2 Cylinder werden von

einer Seite ausgebohrt und die betreffenden Oeffnungen durch Deckel verschlossen.

Von den 4 Kolben c und d

sind je 2 durch eine Kurbelschleife fest mit einander verbunden. In die

Kurbelschleifen greift der Kurbelzapfen f, dessen

äuſserstes Ende den mit entsprechenden Oeffnungen versehenen Drehschieber g dreht.

Bei der in der Zeichnung dargestellten Anordnung bildet der mit dem Räume zwischen

den Cylindern in Verbindung stehende Stutzen h den

Einlaſs für den Motor oder den Flüssigkeitsmesser, bezieh. den Druckrohranschluſs

der Pumpe, während der mit dem Hohlraum des Schiebers communicirende Stutzen i als Auslaſs bezieh. als Saugrohranschluſs der Pumpe

dient. Durch die Umkehr der Drehungsrichtung des Schiebers tritt natürlich die

entgegengesetzte Wirkung ein.

Die Fauler'sche Jauchepumpe

besitzt nach der Revue industrielle, 1882 S. 105 einen

Stiefel A (Fig. 15

Taf. 18) mit einem topfartigen Kolben. In den Boden des letzteren ist ein Stahlband

eingegossen, an welches das hölzerne Pumpengestänge befestigt wird. Die Länge des

Kolbens und die Biegsamkeit des Stahlbandes sichern eine genügende Liderung und

Beweglichkeit des Gestänges. Die Ventile, welche in dem verhältniſsmäſsig weiten

Ventilgehäuse liegen, bestehen aus schalenförmigen Halbkugeln, welche durch

Gegengewichte in senkrechter Lage gehalten werden. Zwischen Stiefel und Druckrohr

ist in letzterem eine Oeffnung a mit Kugelverschluſs

angeordnet. Behufs Vermeidung des Einfrierens kann man durch Heben der Kugel mittels

einer Schnur die Flüssigkeit aus dem Steigrohr ablassen.

Die Senk- oder Bohrpumpe von Tecklenburg in Darmstadt (* D. R. P. Nr. 18997 vom 31. Januar 1882) dient zum Heben von

Bohrlochsoolen, kann jedoch auch gleichzeitig zum Abbohren von Bohrlöchern benutzt

werden. Sie besteht aus einem holden Plunger B (Fig.

16 Taf. 18), dessen unteres Ende die Gestalt einer Bohrkrone hat und über

dieser ein Ventil D mit Ventilsitz trägt, lieber diesen

Plunger schiebt sich saugend ein oben geschlossener Cylinder A, welcher in Höhe des oberen Plungerendes das Steigventil C trägt und unten ebenfalls als Bohrkrone ausgebildet

ist. Der Cylinder A ist mit einem bis über Tage

gehenden Seile E verbunden, an welches entlang ein in

den oberen Cylindertheil hineinführender Schlauch F

befestigt ist. Wird der Cylinder A an dem Seile

gehoben, so bleibt der Plunger B zurück, bis der Ansatz

v des Plungers an den Vorsprung v1 des Cylinders

stöſst; dabei findet ein Ansaugen des Wassers durch das Ventil D statt, Beim Loslassen des Seiles schlägt zuerst die

zuletzt ebenfalls gehobene Bohrkrone des Plungers auf die Bohrlochsohle auf; dann

schiebt sich der Cylinder über den Plunger und drückt das Wasser durch den Schlauch

bis über Tage. Es wird dabei natürlich vorausgesetzt, daſs das Gewicht des Cylinders

im Wasser gröſser ist als die im Steigschlauch über dem Wasserspiegel stehende

Flüssigkeitsmenge. Der praktische Werth dieses Apparates zum Niederbringen von

Bohrlöchern ist gering, da nur die am Plunger befestigte Bohrkrone in Wirkung treten

kann, nicht aber die Bohrkrone des verhältniſsmäſsig langsam sinkenden Cylinders.

Die Folge hiervon wird sein, daſs sich der Plunger in das Gebirge einarbeitet und

den Cylinder hinter sich zurückläſst. Dadurch wird eine Verwendung des Apparates als

Pumpe unmöglich, wenn nicht nachgebohrt wird.

Die Kapselpumpe von Heinr. Guth in

Neustadt a. d. Haardt (* D. R. P. Nr.

19475 vom 14. März 1882) besteht aus einem cylindrischen Gehäuse, welches

durch eine Wand H (Fig. 17

Taf. 18) in zwei Theile, den Windkessel W und den

Pumpenraum V, geschieden wird. In letzterem ist der

oscillirende, gegen die Scheidewand und die Gehäusewandungen abgedichtete Kolben B gelagert. Ueber und unter dein letzteren münden in

den Pumpenraum, die Scheidewand durchbrechend, die Kanäle K1 und K2, welche zwischen dem Saug- und

Druckventil in das Ventilgehäuse auslaufen. Der Raum über dem Druckventil steht

einerseits mit dem Druckrohr F, andererseits durch den

Kanal K3 mit dem

Windkessel W in Verbindung. Unterhalb des Saugventiles

mündet in das Ventilgehäuse das Saugrohr J. Die Wirkung

der Pumpe ist hiernach leicht verständlich.

Um nach Benutzung der Pumpe aus dem Steigrohr, Windkessel und Pumpraum die

Flüssigkeit abzulassen, können die Saug- und Druckventile mittels einer unter dem

Ventilgehäuse gelagerten Welle E gehoben werden.

Dieselbe besitzt unter den Ventilen Excenter. Dreht man die Welle, so heben diese

Excenter die Saugventile und, weil letztere den Druckventilen als Führung dienen,

beim weiteren Drehen der Welle auch diese. Die Pumpe soll vornehmlich als Bierpumpe Verwendung finden.

Von vorbeschriebener Pumpe wesentlich verschieden ist die oscillirende Pumpe von Mich. Flürscheim in

Grageenau (* D. R. P. Nr. 16778 vom 24. Mai

1881). Hier liegen die Saugventile innerhalb des Gehäuses in einem

seetorähnlichen Körper A (Fig. 18 und

19 Taf. 18) über dem Saugrohr. Der Kolben B

ist zweiflügelig und oben mit zwei kreisförmig gebogenen Druckkanälen D versehen, zwischen deren Enden eine Kugel G als Druckventil spielt. Gegenüber dem Saugrohr mündet

in das Gehäuse das Druckrohr E. Setzt man den Kolben

B mittels eines auf seiner Welle befestigten Hebels

in eine oscillirende Bewegung, so legt sich die Ventilkugel G bald auf den einen, bald auf den anderen Sitz und findet dadurch ein

abwechselndes Ansaugen und Hochdrücken des Wassers statt.

Eine eigenthümliche Wasserhebevorrichtung lieſs sich H. L. Felix Worms de Romilly in Paris patentiren. Die

Wirkung des Apparates beruht auf der Centrifugalkraft des Wassers. Nach dem

Hauptpatente (* D. R. P. Nr. 3753 vom 23. Juli 1878) wird auf einer vertikalen Welle

C (Fig. 20 bis

22 Taf. 18) ein Gefäſs A befestigt, welches

aus einem niedrigen cylindrischen Mantel, einem vollen Boden und einem ringförmigen

Deckel D besteht. Dieses Gefäſs kann mittels der Welle

C in schnelle Umdrehung versetzt werden. Von oben

taucht durch die freie Deckelöffnung hindurch ein feststehendes Rohr H in das Gefäſs ein, welches innerhalb dieses bei e zuerst radial und am Ende tangential umgebogen ist.

An der Spitze besitzt dieses Rohr eine Oeffnung (vgl. Fig. 22).

Leitet man nun durch das Rohr S Wasser in das Gefäſs

A, versetzt letzteres in sehr schnelle Rotation und

stellt den horizontalen Arm des Rohres H so, daſs die

Oeffnung in der Spitze der Drehungsrichtung entgegensteht, so wird das Wasser durch

die Centrifugalkraft gegen die Wandung des Gefäſses gedrückt und durch die ihm

entgegenstehende Oeffnung in das Rohr H hineingepreſst.

Dreht man den horizontalen Arm des Rohres H um 180°

herum, so daſs die Oeffnung in der Spitze nach der Drehungsrichtung zeigt, so findet

in dem Rohre H eine Saugwirkung statt.

Nach dem Zusatzpatente (*Nr. 17615 vom 18. August 1881) versieht Worms de Romilly die Lager der Welle mit

Schmierapparaten, von denen jeder einen dem eben beschriebenen gleich construirten

Apparat im Kleinen darstellt. Es werden nämlich am oberen und unteren Ende der Welle

C zwei kleine Gefäſse R,

R1 (Fig. 20)

angebracht, in welche die zu den Oelkammern L, L1 führenden Steigrohren x hineinreichen. Die durchbohrten Stiftzapfen stehen

mit den Böden der Oelbehälter in Verbindung. Aus diesen flieſst das Oel zu den

Zapfen, wird hier, soweit es nicht verzehrt wird, durch die Centrifugalkraft gegen

die Wandung geschleudert und durch die Steigröhren x

wieder in die Oelbehälter zurückgedrückt.

Nach den Annales des Ponts et Chaussées, 1881 Bd. 2 S.

172 soll der Apparat Wasser bis zu fast beliebiger Höhe heben, da die

Umdrehungsgeschwindigkeit des Gefäſses, soweit es die Festigkeit des Materials zuläſst, beliebig

gesteigert werden kann. Bei Versuchen im Kleinen soll Wasser bis auf 190m gehoben worden sein. Für den Fall die

Aufstellung des Apparates höher erfolgen muſs, als der Spiegel des durch Rohr S zuflieſsenden Wassers beträgt, führt man das

Steigrohr H (Fig. 21).,

nachdem es das Gefäſs A verlassen hat, senkrecht nach

unten und läſst es hier in einem Behälter B in eine

Saugdüse F endigen, welche an das eigentliche zu dem

Behälter K führende Steigrohr E angeschlossen ist. Aus K wird ein Theil des

geförderten Wassers zur Speisung des Apparates durch das Rohr M entnommen. Die Wirkung des Apparates ist hiernach

leicht ersichtlich.

Um die Schieberkolben von rotirenden Pumpen, Gebläsen

u.s.w., bei welchen sich innerhalb eines cylindrischen Gehäuses excentrisch eine

Walze dreht, in deren Schlitzen sich die Schieberkolben aus- und einschieben, in

fortwährender Berührung mit der Gehäusewand zu halten, empfiehlt Eduard

Prager in Wien (* D. R. P. Nr. 19090 vom 17. Juli 1881) die Köpfe der Schieber „in

einer Magnetisirungsanstalt magnetisch machen zu lassen“. Nähere Angaben

über das hierbei einzuschlagende Verfahren und über die Einrichtung der betreffenden

Pumpen gibt die Patentschrift nicht.

Ein eigentümliches Mittel zur Uebertragung der hin- und

hergehenden Bewegung eines Dampfmaschinenkolbens in eine rotirende gibt J. E.

Outridge in Egham, England (* D. R. P. Nr. 19163 vom 18. Januar 1882) an. Danach wird der

Dampfmaschinenkolben direkt mit einem Pumpenkolben verbunden. Diese direkt wirkende

Dampfpumpe saugt Wasser aus einem Behälter an und drückt dasselbe in irgend einen

rotirenden Motor, von wo es wieder in den Behälter zurückflieſst. Diese Art der

Bewegungsübertragung soll besonders bei Schiffen Verwendung linden und es

ermöglichen, das Schiff unabhängig vom Maschinenpersonal von der Commandobrücke aus

zu führen. Dabei wird die Propellerschraube auf die Welle des rotirenden Motors

aufgekeilt.

S–n.

Tafeln