| Titel: | Neuerungen an elektrischen Lampen und Apparaten zum Messen elektrischer Ströme. |

| Fundstelle: | Band 246, Jahrgang 1882, S. 270 |

| Download: | XML |

Neuerungen an elektrischen Lampen und Apparaten

zum Messen elektrischer Ströme.

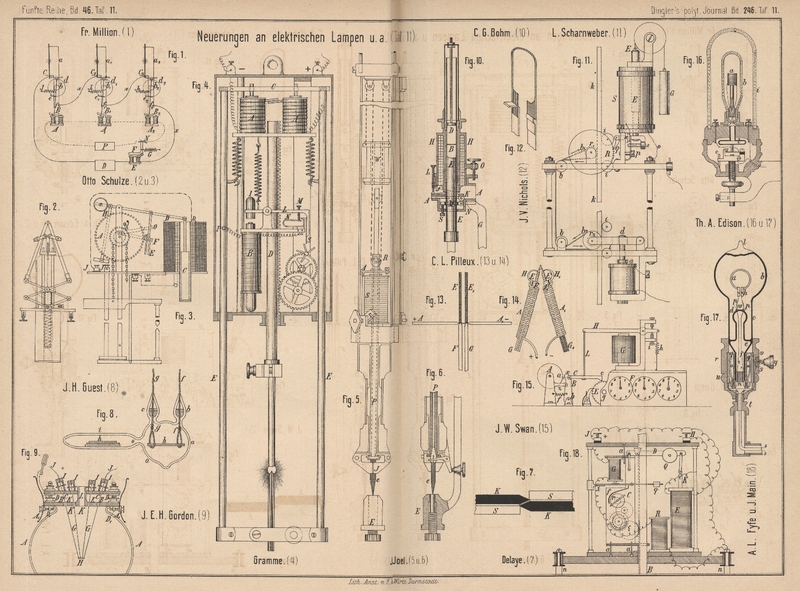

Patentklasse 21. Mit Abbildungen auf Tafel 11.

(Schluſs der Abhandlung S. 175 d. Bd.)

Neuerungen an elektrischen Lampen u. dgl.

20) L. Scharnweber in Karlsruhe i. B., welcher für

Lampen von langer Brenndauer die Anwendung von drei durch Messingstücke von einander

getrennte Eisenkerne in Vorschlag (Erl. * D. R. P. Nr. 15323 vom 19. Oktober 1880)

gebracht hat, welche bei fortschreitendem Abbrennen der Kohlen nach einander behufs

der Regulirung zur Wirkung kommen., bezweckt neuerdings (Erl. * D. R. P. Nr. 16 298

vom 9. Februar 1881) einestheils die Erhaltung des Lichtbogens an ein und derselben

Stelle und anderentheils die Möglichkeit, lange Kohlenstäbe zu verwenden, um eine

lange Brenndauer der Lampe zu erzielen. Die Kohlenstäbe k (Fig. 11

Taf. 11) werden von je drei Reibungsrollen i, r1 und i, r2 gehalten. Den unteren Kohlenstift zieht

behufs Bildung des Lichtbogens ein in den Lampenstromkreis eingeschalteter

Elektromagnet von geringem Widerstand herab, dessen Anker a an dem die untere Reibungsrolle r2 tragenden Hebel d

befestigt ist. Das Nachschieben beider Kohlenstäbe bewirkt das in einem Nebenschluſs

no eingeschaltete Solenoïd S, dessen Kern E durch ein

über einer Rolle hängendes Gegengewicht G beeinfluſst

wird. Wird beim Abbrennen der Kohlen der Widerstand im Lampenstromkreis zu groſs, so

zieht das Solenoïd seinen Kern in sich hinein und hierbei schiebt die an einem

Querarme des Kernes befestigte Klinke q das mit der

oberen Reibungsrolle r1

auf einer Achse sitzende Sperrrad R um einige Zähne

rückwärts. An dieser Drehung nimmt auch die auf derselben Achse sitzende

Schnurscheibe b1 theil

und durch die über Rollen b geführte Schnur ohne Ende

wird auch die untere Schnurscheibe b2 gedreht, welche entsprechend dem ungleichen

Abbrennen der Kohle einen doppelt so groſsen Durchmesser hat wie b1. Beim Einziehen des

Kernes in das Solenoïd wird aber gleichzeitig dem federnden Contact p durch Herabgleiten des Stiftes s in einem Schlitz von p

gestattet, das isolirte Contactstück x zu verlassen,

wodurch der Nebenschluſs no unterbrochen und der

Kern von dem Gewicht G wieder aus S herausgezogen wird, ohne Aenderung der Stellung der

Kohlenstifte k. Beim Heben des Kernes drückt der Stift

s, in dem Schlitz von q aufgleitend, diesen Contact wieder auf s,

worauf das Solenoïd von neuem eingeschaltet ist und die Kohlen einander abermals nähert, sobald der

Widerstand zu groſs wird.

21) J. V. Nichols in Brooklyn (*D. R. P. Nr. 17640 vom

28. Juli 1881) schlägt zur Befestigung des Kohlenbügels einer Incandeszenzlampe an

den Enden der Zuleitungsdrähte folgendes in Fig. 12

Taf. 11 skizzirte Verfahren vor: Die verbreiterten Enden des Kohlenbügels werden vor

der Carbonisirung mit rechteckigen Oeffnungen versehen, durch welche dann, nachdem

der Bügel carbonisirt ist, die abgeflachten Enden der Leitungsdrähte

hindurchgesteckt und umgebogen werden. Um den Contact zwischen den Leitungsdrähten

und dem Kohlenbügel noch inniger zu machen, können die Verbindungsstellen noch mit

einem elektrolytischen Ueberzug von Kupfer, Platin, Nickel o. dgl. versehen

werden.

22) J. A.

Mandon in Limoges (* D. R. P. Nr. 14257 vom 15. Mai 1880) erhält den leuchtenden

Punkt dadurch auf stets gleicher Höhe, daſs er die kreisförmig gekrümmten, mit den

freien Enden sich nahe stehenden und den Lichtbogen bildenden Kohlenstäbe in Haltern

befestigt, welche auf zwei Säulen an zwei Achsen befestigt sind. Halter und

Kohlenstäbe sind durch zwei Gegengewichte ausgeglichen und ebenso durch zwei andere

Gegengewichte zwei krumme Metallstäbe, welche in zwei ebenfalls kreisförmige Gefäſse

mit Quecksilber eintauchen und an ihrem unteren Ende mit einem Schwimmer versehen

sind. Die Kohlen heben sich beim Abbrennen und es stellt sich das Gleichgewicht

dadurch wieder her, daſs die Metallstäbe jetzt weniger tief in das Quecksilber

eintauchen.

23) C. W.

Harrison in London (* D. R. P. Nr. 13491 vom 26. März 1880) stellt die Elektroden

aus Lampenruſs, gemischt mit fein pulverisirtem Holzstoff (Ganzzeug) oder Stärke und

einer plastischen Masse aus Naphtalin, Pech oder Harz, in kochendem Theer gelöst,

her und setzt sie dann 24 Stunden der Weiſsglühhitze aus. Die Entfernung der

Elektroden von einander wird in eigenthümlicher Weise regulirt. Von zwei Trommeln

von verschiedenem Durchmesser auf einer gemeinschaftlichen Achse wickeln sich

biegsame Ketten oder Drähte ab, welche über entsprechende Leitrollen laufen und an

ihren Enden die Elektrodenhalter tragen. Zur Herstellung des Lichtbogens dient ein

kleiner Elektromagnet, welcher, wenn ihn der Strom umkreist, seinen Anker anzieht,

dadurch eine Leitrolle hebt und die Elektroden so lange nähert, bis der Strom die

Nadel eines Galvanoskops ablenkt, so daſs der mit dieser verbundene Bremsklotz gegen

das auf der Trommelachse sitzende Bremsrad angedrückt wird und eine weitere Näherung

der Elektroden verhindert.

24) J. C. Jamin hat ein weiteres Zusatzpatent (*Nr.

13669 vom 13. Oktober 1880) auf eine Vorrichtung zur Einschaltung eines neuen

Kohlenpaares genommen, in welcher, wenn ein Paar abgebrennt ist, sich eine

Nebenschlieſsung herstellt, worauf der Anker eines Elektromagnetes abfällt und das

nächste Paar zur Berührung bringt und entzündet. (Vgl. 1879 233 427. 1881 239 125).

25) A. G.

Desquiens in Paris (* D. R. P. Nr. 17072 vom 7. Mai 1881) hat eine Einrichtung

für den nämlichen Zweck angegeben, wobei jedoch der Vorgang ein rein mechanischer

ist, indem das abgebrannte Kohlenpaar einen Messingstift schmilzt und dadurch einen

Contactarm der Wirkung einer Feder überläſst, so daſs nun der Strom zum nächsten

Paare geführt wird.

26) C. L.

Pilleux in Paris (* D. R. P. Nr. 12581 vom 17. Februar 1880) führt in dem Räume

zwischen zwei sich gegenüber stehenden Leitern die Spitze eines dünnen Kohlenstabes

ein und erhält an den Berührungspunkten Funken bezieh. einen ununterbrochenen Bogen.

Für gröſsere Lichter nimmt er zwei Kohlenstäbe E und

E1 (Fig. 13 und

14 Taf. 11), welche sich auf Stäbe F, G aus

Magnesia, Zirkonerde oder ähnlichem unschmelzbarem Material stützen und je einen der

Leiter A, A1 berühren.

In Fig. 14 geht der Strom nicht durch die ganze Länge der Kohlenstäbe

hindurch, tritt vielmehr erst nahe an den Enden der Kohlenstäbe E, E1 durch die von den

Leitungsdrähten A, A1

ausgehenden Klauen H und H1 in die Kohlen ein. Diese sind in Röhren

F, F1 gelagert, in

denen sie durch Federn G, G1 vorgeschoben werden. (Vgl. 1882 243

429.)

27) J. W.

Swan in Newcastle (* D. R. P. Nr. 17189 vom 10. Juni 1881) miſst und registrirt

den elektrischen Strom, welcher zum Betrieb einer Anzahl Lampen gebraucht wird,

folgendermaſsen: Eine Walze A (Fig. 15

Taf. 11) welche sich, durch ein Laufwerk getrieben, in einer gewissen Zeit einmal

umdreht, ist mit so viel Stiften a versehen, als Lampen

vorhanden sind. Vor dieser Walze ist ein um b drehbarer

Hebel B angebracht, welcher durch eine Feder f gegen den festen Anschlag z gehalten wird und an seinem oberen Ende bei x drehbar einen Sperrkegel C trägt; letzterer

hat am Ende einen Zahn c, mit welchem er jedesmal, wenn

der Hebel B durch den Stift a zurückgedrängt wird, ein Sperrrad E

fortrückt, das auf ein Zählwerk F wirkt. Ueber diesem

ist ein Elektromagnet G angebracht, dessen Ankerhebel

H für gewöhnlich durch eine Feder h auf die Anschlagsehraube i niedergehalten wird. Eine Zugstange L hält

in diesem Zustande dann auch den Sperrhebel C äuſser

dem Bereiche des Sperrrades E. Auf der Welle g sind nun so viel Sperrräder E angeordnet, als Lampen in dem Stromkreise sich befinden, und ebenso viel

Elektromagnete G, Anker H,

Hebel B nebst Zubehör sind vorhanden. Jeder

Elektromagnet ist in den Stromkreis einer Lampe eingeschaltet, so daſs nur

diejenigen Elektromagnete zur Thätigkeit gelangen, deren Lampen augenblicklich

brennen. Da nun die entsprechenden Sperrhebel C bei

angezogenen Ankern H ihre Sperrräder bewegen können und

letztere alle gemeinschaftlich auf das Zählwerk F

wirken, so wird der zum Betriebe der jeweilig brennenden Lampen erforderliche Strom

gemessen und registrirt.

28) Th. A.

Edison in Menlo-Park, New-Jersey (*

D. R. P. Nr. 16661 vom 23. November 1880) miſst die

an verschiedene Abnehmer gelangende Elektricitätsmenge dadurch, daſs ein bestimmter Stromtheil

durch eine Zersetzungszelle (Metallvoltameter) geleitet wird, deren ausbalancirte

Elektroden an einer drehbaren Achse befestigt sind und eine Drehung dieser Achse

bewirken., sobald unter der elektrolytischen Wirkung des Stromes eine gewisse

Gewichtsdifferenz beider Elektroden durch Metallablagerung auf der einen als Kathode

der Zersetzungszelle wirkenden Elektrode erreicht ist. Durch diese Drehung der Achse

wird der registrirende Zählapparat in Thätigkeit gesetzt, gleichzeitig aber die

Richtung des Stromes in der Zersetzungszelle umgekehrt, wodurch nunmehr die

Elektroden ihre Rollen vertauschen, indem die Kathode zur Anode wird und umgekehrt,

was schlieſslich eine entgegengesetzte Drehung der Achse bewirkt, die aber ebenfalls

ein Fortrücken des Zählapparates zur Folge hat.

29) Th. A. Edison (* D. R. P. Nr. 17921 vom 13. Mai

1881) zweigt behufs der Messung und Registrirung elektrischer Ströme einen

bestimmten Proportionaltheil des zu messenden Stromes einer Leitung L1 L2 ab und leitet diesen Zweigstrom in ein in

Wasser schwimmendes Gefäſs mit Wasser. Zufolge der durch den Strom bewirkten

Wasserzersetzung und Gasausscheidung hebt sich das Gefäſs und mit ihm ein Hebel,

welcher mit einem Registrirapparate verbunden ist; da die Menge entwickelter Gase

proportional dein zersetzenden, mithin auch dem zu messenden Strom in L1 L2 ist, so kann hiermit die Gröſse des

letzteren angegeben werden. Hat die Wasserzersetzung einen bestimmten Betrag

erreicht, so hat sich das Gefäſs so hoch erhoben, daſs es einen elektrischen Strom

in einer anderen Nebenschlieſsung zu L1

L2 durch die Gase

leitet: letztere explodiren durch Erglühen einer Spirale, bilden Wasser und das

Gefäſs sinkt wieder. Dies wiederholt sich. – Nach einem zweiten Verfahren wird der

zu messende Strom in eine elektrolytische Zelle geleitet, deren eine Elektrode die

innere Metallauskleidung der Zelle und deren andere ein an einer Feder aufgehängtes

Metallstück bildet. Durch die vom Strom bewirkte Absetzung von Metall an der

hängenden Elektrode sinkt diese in der Zelle und aus der Gröſse dieses Sinkens läſst

sich an einer Skala durch einen mit der sinkenden Elektrode verbundenen Zeiger die

Strommenge bestimmen. Durch einen Stromwender kann das Metall abwechselnd auf den

beiden Elektroden abgelagert werden.

30) H. St.

Maxim in Brooklyn (* D. R. P. Nr. 14852 vom 23. November 1880) läſst ein

Solenoïd eine von seinem Kerne bewegte Sperrklinke hemmend in ein Räderwerk

einlegen, das den oberen Kohlenhalter nach unten bewegt; ein glockenförmiger

Luftbuffer verlangsamt das Hineinziehen des Kernes ins Solenoïd. Auch der

eigentümlich aufgehängte untere Kohlenhalter wird beim Hineinziehen mit nach unten

bewegt.

31) Auch in Maxim's anderem Apparat (* D. R. P. Nr.

15124 vom 26. Mai 1880) ist eine verwandte Sperrung des in theilweise regulirbaren

Federn aufgehängten Räderwerkes vorhanden; der abwärts strebende obere Kohlenhalter ist aber durch den

hohlen Kern des regulirenden Elektromagnetes geführt.

32) Unter D. R. P. Nr. 15301 vom 22. Februar 1881 schützte Maxim ein Verfahren zu Herstellung der Kohlenconductoren für

Incandeszenzlampen (1881 239 126), welches darin besteht,

daſs die Conductoren unter Zulassung eines Kohlenstoff haltigen Gases oder Dampfes

durch einen elektrischen Strom erhitzt werden, bis sie in Folge der Zersetzung eines

solchen Dampfes auf die normirte Stärke gebracht worden sind.

33) Der Vorschlag von J. M. A. Gérard-Lescuyer in

Paris (* D. R. P. Nr. 15560 vom 3.

Juni 1880) betrifft Lampen, bei denen der Lichtbogen zwischen einer sich

abnutzenden und also (durch verdichtete Luft, Federkraft u. dgl.) nachzuschiebenden

dünnen Kohlenelektrode und einer mehr oder weniger feststehenden Elektrode von

verhältniſsmäſsig groſsem Querschnitt gebildet wird. Regulirt wird der Lichtbogen

auf verschiedene Weise unter Mitwirkung eines in den Lampenstromkreis

eingeschalteten Elektromagnetes oder Solenoïdes.

34) In der Lampe von Edw. Easton in Westminster (*D. R.

P. Nr. 15712 vom 19. December 1880) ist die obere Elektrode, welche ein Stück Kupfer

trägt, an einem drehbar gelagerten Hebel befestigt. Die untere Elektrode, ein

Kohlenstab, wird mittels einer endlosen Schnur und eines Gewichtes nach oben bewegt

und durch sie die obere Elektrode mit gehoben, bis der sie tragende Hebel mit einer

Feder in Contact kommt und eine auf die Schnur und deren Gewicht wirkende

Bremsvorrichtung in Thätigkeit gesetzt wird, bis die Kohle so weit abgebrannt ist,

daſs sieh die obere Elektrode senkt und den Contact zwischen Hebel und Feder

unterbricht. Die Lampe wird mit einer Glasglocke überdeckt: um aber die nöthige Luft

zuzuführen, ist die die Glocke tragende Platte mit zwei Oeffnungen versehen, deren

eine behufs Regulirung des Luftzutrittes mittels Ventil, das am Anker eines kleinen

Elektromagnetes sitzt, beliebig geschlossen oder geöffnet werden kann.

35) Die Lampe von W. Greb und Comp. in

Frankfurt a. M. (* D. R. P. Nr.

16635 vorn 2. April 1881) enthält einen sperrenden Einfallhebel, welcher

das vorhandene Triebwerk bald mit dein Abstoſsungsmechanismus, bald mit dem

Näherungsmechanismus je nach Bedürfniſs des Stromes in Verbindung bringt. Der

Elektromagnet des Abstoſsungsmechanismus ist in den Hauptstromkreis eingeschaltet

und bewirkt unter Selbstunterbrechung mittels eines Stoſszahnes und Sperrrades die

Entfernung der Kohlen von einander. Ist eine entsprechende Entfernung erreicht, so

kommen zwei andere in Nebenstromkreisen liegende, ebenfalls mit Selbstunterbrechung

versehene Elektromagnete zur Wirkung, setzen den Abstoſsmechanismus auſser

Thätigkeit und verhüten, daſs die Kohlen wieder zusammenfallen.

36) Jos. J.

W. Watson in Saint-Marychurch, England (* D. R. P. Nr. 15 781 vom 12. December

1880) will die Leuchtkraft von Gas- und ähnlichen Flammen unter

Zuhilfenahme der Elektricität verstärken. Entweder wird in eine Flamme oder einen

aus mehreren solchen gebildeten Flammenkegel ein starker elektrischer

Inductionsstrom eingeleitet, welcher, elektrolytisch wirkend, die Bestandtheile der

Flamme zersetzt, oder innerhalb der Flamme wird ein Körper von hohem elektrischen

Widerstand eingeführt und durch einen elektrischen Strom zur Weiſsglut gebracht, der

dann auch zersetzend auf die Flamme wirkt.

37) S. Schuckert in Nürnberg (Erl. * D. R. P. Nr. 14395

vom 30. September 1879) hat eine der Schaltung der Differentiallampen (1880 236 * 420) äuſserlich ähnliche Einschaltung zweier (oder

mehrerer) Lampen in einen Stromkreis angegeben, bei welcher die Lampen gegenseitig

auf einander wirkend in den Widerständen ihrer Lichtbögen einen

Gleichgewichtszustand erhalten sollen, ohne durch Nebenschlüsse einen Stromverlust

zu erleiden. Er führt den einen Zweig durch die Spule a1 der ersten Lampe, durch deren Kohlen und

von da durch die Spule b2 der zweiten Lampe und den anderen Zweig den Weg durch Spule b1 der ersten Lampe,

Spule a2 der zweiten

Lampe und dann durch die Kohlen der letzteren.

38) Th. L. Clingman in Asteville, Nordamerika (*D. R. P.

Nr. 14890 vom 6. November 1880) wendet einen kugelförmig, ellipsoidisch oder ähnlich

gestalteten Körper aus Zirkoniumoxyd oder aus einer Mischung von Zirkonerde und

Graphit oder aus Zirkonerde und Thonerde oder Magnesia, Kalk, Kieselerde oder

Mischungen einer oder mehrerer dieser Substanzen an. Dieser Körper ist an jeder

Seite mit Stiften aus Platin, Bronze, Eisen o. dgl. versehen, die mit ihm entweder

nur an einer oder an mehreren Stellen in Berührung sind und ihn mit den Zuleitungen

des elektrischen Stromes verbinden. Die Kugel kann mit kanalartigen Durchbohrungen

versehen sein, damit die Luft hindurch streichen kann, um eine zu starke Erhitzung

zu vermeiden.

39) Th. A. Edison (* D. R. P. Nr. 14058 vom 11. Juni

1879) gibt Verbesserungen an den unter Nr. 9165 patentirten Vorrichtungen an,

betreuend die Construction des Brenners, die selbstthätige Regulirung des Stromes,

des Systemes der Leitung, der Mittel zur Erzeugung und zur Messung der Elektricität,

sowie in anderen mit der elektrischen Beleuchtung zusammenhangenden Einrichtungen.

Den Brenner a (Fig. 16

Taf. 11) stellt Edison aus einer Spirale, einem Draht

o. dgl. aus Platin her, welches mit Magnesiumoxyd überzogen und in eine luftleere

Glasglocke b eingeschlossen ist. Zur Regulirung benutzt

er die vom Brenner entwickelte Hitze, indem die Luft, welche in dem die eigentliche

Lampe b umgebenden Gefäſse i enthalten ist, wenn sie durch die Hitze ausgedehnt wird, auf eine

elastische Kammer l wirken soll, die dann durch Oeffnen

eines Federcontactes c den Strom nach dem Brenner so

lange unterbricht, bis die Temperatur desselben wieder entsprechend gesunken ist.

Als Leitung dienen zwei Hauptconductoren, nämlich ein in die Erde gelegtes Rohr und

ein in dieses Rohr gelegtes Kabel; durch Zweigrohre werden einzelne Drähte nach den

Verwendungsstellen abgezweigt.

Zur Messung der verbrauchten Elektricität benutzt Edison

eine elektrolytische Zelle, in welcher eine dicke und eine dünne Kupferelektrode in

neutraler Kupfervitriollösung sich befinden. Nach der Ablagerung von Kupfer auf der

dünnen Elektrode soll dann die Menge verbrauchter Elektricität bestimmt werden.Ausführlichere Mittheilungen über Edison's

System bringt das Journal für Gasbeleuchtung.

1882 * S. 75 ff.

40) R. J. Gülcher in Bielitz-Biala (Oesterreichisches

Patent vom 12. November 1881) benutzt eine einfache Parallelschaltung von Lampen

seiner in D. p. J. 1881 239 124 und 1882 243 428 beschriebenen Einrichtung, wobei

sich dieselben gegenseitig reguliren. Messungen bei Versuchen mit Gülcher's Lampen gibt die Zeitschrift für angewandte Elektricitätslehre, 1882 S. 83 ff.

41) Th. A. Edison (* D. R. P. Nr. 15602 vom 23. April

1880) stellt in Incandescenzlampen die Glaskugel b

(Fig. 17 Taf. 11) mit Rohr c und dem

Glaskopfe d, welcher den weiſsglühenden Körper a trägt, getrennt von einander her, vereinigt sie erst

nach Einsetzung des Körpers a mit seinen Klemmen h und den Leitungsdrähten w in den Glaskopf d durch Zusammenschmelzen

an der Erweiterung e des letzteren. Hierauf wird durch

ein an der Glaskugel ausgezogenes Rohr mittels Luftpumpe die Glaskugel b luftleer gemacht und sodann das Rohr dicht an der

Luftpumpe zugeschmolzen. Dicht über der Kugeloberfläche bei l wird das Rohr nochmals zugeschmolzen, dann oberhalb l abgebrochen und die Bruchstelle verschmolzen. Die

Zuführungsdrähte 1 und 2,

welche mit den bei p in dem Glaskopf eingeschmolzenen

Drähten w verbunden sind, werden unten im Halse f durch einen Pfropfen n

gehalten. Die Lampe wird in einen isolirenden Cylinder q gesetzt, der mit Contactfedern 13 und 14 versehen ist. Diese legen sich gegen zwei leitende

Platten u und v in dem auf

irgend einen Gasarm t o. dgl. aufzuschraubenden Halter

r. Die Platte u ist

mit dem Drahte 5 verbunden. Platte v wird von einer Schraube y berührt, deren Mutter s mit dem anderen

Drahte 6 in Verbindung steht und welche das Schlieſsen

des Stromes bewirkt.

42) P. Jablochkoff geht bei Herstellung einer

Glühlichtlampe auf einen am 30. November 1876 in England patentirten, anfänglich für

seine Kerzen verwendeten Gedanken zurück: Er legt für jede einzelne Lampe oder für

mehrere zugleich eine Inductionsspule in den Stromkreis. Jetzt verwerthet er die

Fähigkeit der Funken, brechende Materialien, die auf ihrem Wege liegen, zum Glühen

zu bringen, wobei sich ihr Leitungsvermögen erhöht, wenn sie rothglühend werden. So

kam er auf seine Porzellan-Glühlichtlampe, welche auf

der Pariser Ausstellung 1881 von der Compagnie Générale

d'Électricité ausgestellt war. Nach Engineering, 1881 Bd. 32 * S. 391 enthält diese Lampe zuoberst eine

Porzellanplatte in einer Messingfassung; an die Platte heran reichen als

Stromzuführer zwei

steife Stahldrähte. Die Inductionsfunken werden durch ein Kohlenstückchen in

isolirtem Griff über die Platte geführt, deren oberer Theil sehr bald glühend wird.

Man kann dies auch dadurch erreichen, daſs man die obere Fläche der Platte mit einer

Mischung aus Gummi und Kohle bestreicht, wie bei den Jablochkoff-Kerzen. Man erhält

so ein Licht von 2 bis 3 Carcel (zwischen 20 und 30 Kerzen), von gelber Farbe, bei

einer Länge des glühenden Streifens von etwa 37mm.

Das Porzellan wird nur sehr langsam verbraucht; der Kraft verbrauch dagegen ist

verhältniſsmäſsig beträchtlich. Jablochkoff entwarf

dazu auch eine neue Wechselstrommaschine.

43) Alex L. Fyfe in London und J. Main in Brixton erlangten am 2. September 1881 in England ein Patent

(Nr. 3821) auf eine elektrische Lampe, deren regulirende Partie in Fig. 18

Taf. 11 abgebildet ist. Der obere Kohlenhalter B ist,

wie gewöhnlich, beweglich. Die Hauptschlieſsung enthält ein Solenoïd E, dessen Kern K durch

eine bewegliche Stange mit einem zweiarmigen Hebel D

verbunden ist; an der anderen Seite hängt an D ein

Kasten C, der sich vertikal verschieben kann; sobald

sich der Kasten aufwärts bewegt, legt sich die unten an ihm befindliche Klammer um

den viereckigen Kohlenhalter B und nimmt ihn mit in die

Höhe. Ein verstellbares Gewicht Q hält dem Kasten C das Gleichgewicht. In der Nebenschlieſsung liegt ein

Rheostat R und ein an C

befestigtes zweites Solenoïd (oder ein Elektromagnet) G

aus feinem Drahte. Ein anderer zweiarmiger Hebel trägt auf der einen Seite wieder

ein verschiebbares Gewicht q zur Aufrechterhaltung des

Gleichgewichtes, auf der anderen Seite eine Feder f,

welche sich bremsend an den Umfang eines Rades r anlegt

und dessen Drehung für gewöhnlich unmöglich macht; r

gehört einem in C eingeschlossenen Satze von Rädern an,

dessen letztes c mit Zähnen in den gezahnten

Kohlenhalter B eingreift.

Sobald der Strom von J aus durch E, B, n nach H geschlossen, wird der Kern K des Solenoïds angezogen, dadurch der Kasten C am anderen Hebelarm in den Führungen a und gleichzeitig mit diesem der obere Kohlenhalter

B etwas gehoben; so werden die beiden Kohlen in die

richtige Entfernung zur Bildung des Lichtbogens gebracht. Wenn dann in Folge der

Verzehrung der Kohlen der Widerstand im Lichtbogen gröſser als der Widerstand in der

Nebenschlieſsung mit dem Rheostat R wird, geht durch

die Nebenschlieſsung ein so groſser Theil des Stromes, daſs das Solenoïd (oder der

Elektromagnet) G den Arm mit der Feder f vom Anschlage i

hinwegzuziehen vermag; f drückt nicht mehr gegen r und der Rädersatz gibt dem Eigengewichte des

Kohlenhalters B nach, der in Folge dessen sinkt. Bei

einem zu weiten Sinken würde der Hauptstrom zu stark werden und das Solenoïd E den Kasten C und somit

die Kohle B wieder etwas erheben. Soll das Licht stets

in der nämlichen Höhe erhalten werden, so wird die untere Kohle nicht im Rahmen befestigt,

sondern von der oberen Kohle B aus in geeigneter Weise

in die Höhe bewegt. (Nach Engineering, 1882 Bd. 33 S.

659.)

Tafeln