| Titel: | Neuerungen an Kleindampfmaschinen. |

| Fundstelle: | Band 246, Jahrgang 1882, S. 303 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Kleindampfmaschinen.

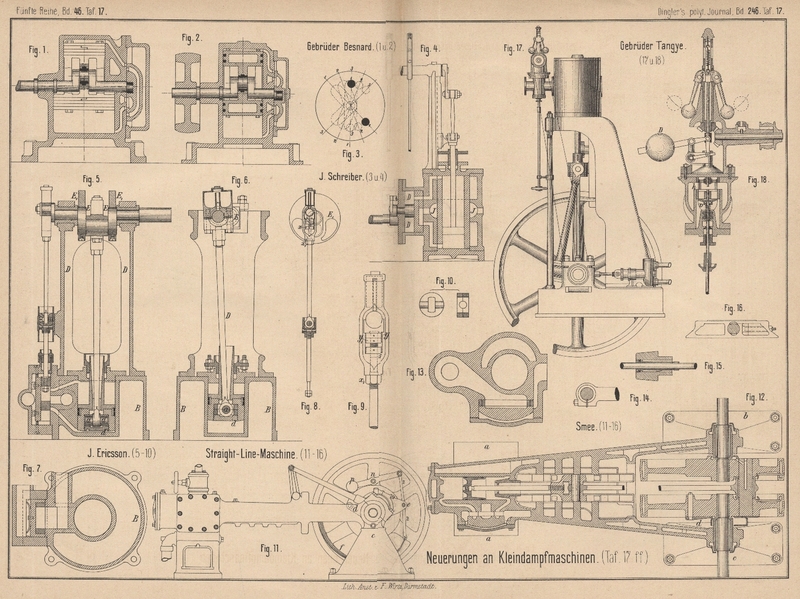

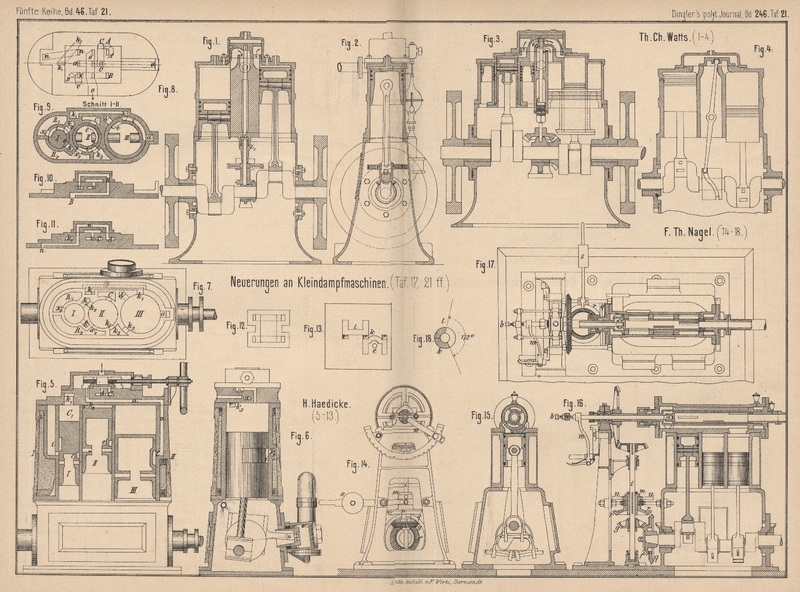

Patentklasse 17. Mit Abbildungen auf Tafel 17 und 21.

(Fortsetzung der Abhandlung S. 253 d.

Bd.)

Neuerungen an Kleindampfmaschinen.

Vielfache Anwendung haben die Maschinen mit zwei oder in der Regel drei auf einem

vierseitigen Kasten neben einander stehenden einfach wirkenden Cylindern und mit

Trunkkolben, welche auf eine durch den Kasten gehende Kurbelwelle wirken, gefunden

(vgl. die Maschinen von Behne und Siegel 1880 236 * 94 und

1881 240 * 250, von Hagelin

1881 241 * 9 und von Morsier

1881 241 * 84). Die Hauptvorzüge dieser Anordnung liegen

darin, daſs der Kasten ein sehr festes stabiles Gestell bildet, daſs die Maschine

wenig Raum einnimmt und der Gang, namentlich mit drei um 120° gegen einander

versetzten Kurbeln, sehr regelmäſsig wird. Wesentlich ist, daſs die Kolben recht

lang und auch die Kurbelstangen nicht zu kurz genommen werden, damit die Abnutzung

in den Cylindern in Folge des Seitendruckes nicht zu groſs ausfalle. Die

verschiedenen Constructionen unterscheiden sich hauptsächlich durch die

Steuerung.

Th. Ch. Watts in London (Erl. * D. R. P. Nr. 3819 vom

25. Juni 1878) hat bei den in Fig. 1 bis

4 Taf. 21 dargestellten Maschinen mit zwei bezieh. vier Cylindern einen

rotirenden Scheibenhahn zur Steuerung benutzt, welcher, wie schon oben bemerkt, nach

auſsen hin leicht undicht wird. Die Spindel desselben ruht hier mit einem Bunde i auf der Hohlschraube i1, durch welche der Scheibenhahn genau

eingestellt und der Druck in der Berührungsebene nahezu auf Null herabgemindert

werden kann. Der Dampf tritt in den Hahn seitlich ein. Der Regulator wirkt auf einen

Drosselschieber. Bei der Anordnung Fig. 3 ist

jeder der beiden Cylinder noch von einem gröſseren Cylinder umgeben, in welchem sich

ein mit dem zugehörigen kleinen Kolben unten verschraubter ringförmiger Kolben

bewegt. Der Dampf tritt aus den kleinen Cylindern in die ringförmigen Räume behufs

besserer Ausnutzung seiner Expansion über und strömt aus diesen durch die centrale

Oeffnung ab. Bei Fig. 4 ist

ein Muschelschieber benutzt. Derselbe wird mittels eines Hebels bewegt, welcher

unten in einer Curvennuth geführt wird.

Die Kolben sind mit Penn'scher Liderung versehen. Die Schubstangen sollen für kleine

Maschinen ganz aus Phosphorbronze und mit H-förmigem Querschnitt hergestellt werden;

für groſse Maschinen wird die Verwendung von Stahlröhren mit Köpfen aus

Phosphorbronze vorgeschlagen.

Der eingangs erwähnte Uebelstand verhältniſsmäſsig langer und enger Dampfkanäle ist

in hohem Maſse vorhanden bei den Maschinen von R. Holtz

in Oevelgönne und H. Haedicke in Kiel (Erl. * D. R. P.

Nr. 6948 vom 15. Jan. 1879) und von H. Haedicke (Erl. *

D. R. P. Nr. 8577 vom 10. Mai 1879). Dieselben sind in so fern recht einfach, als die drei

Kolben sich gegenseitig selbst steuern, also auſser diesen, den Kurbelstangen und

der Welle bewegliche Theile nicht vorhanden sind. In Fig. 5 bis

13 Taf. 21 ist die neuere Construction (D. R. P. Nr. 8577) dargestellt.

Die drei Cylinder haben verschiedene Durchmesser. Beim regelmäſsigen Vorwärtsgang

(die Maschine ist hauptsächlich für kleine Dampfboote bestimmt) wird der Dampf nur

dem kleinsten Cylinder zugeführt, tritt aus diesem in einen Zwischenbehälter, dann

in den zweiten Cylinder, hierauf in einen zweiten Zwischenbehälter und schlieſslich

in den dritten gröſsten Cylinder. Die Maschine wirkt also dann nach dem

Doppelcompoundsystem. Mit Hilfe von recht sinnreich im Deckel angeordneten Kanälen

und einem darüber liegenden Schieber (vgl. Fig. 10 bis

12) kann man jedoch auch allen drei Cylindern frischen Dampf sowohl für

den Vorwärtsgang, wie für den Rückwärtsgang geben. Jeder Cylinder ist oben mit einer

Oeffnung für den Eintritt und Austritt des Dampfes und auſserdem in der Mitte mit

drei Oeffnungen (vgl. Fig. 8)

versehen, von denen die mittlere zu der oberen Oeffnung des folgenden Cylinders

führt. Diese mittlere Oeffnung k wird durch zwei im

Kolben befindliche Mulden (vgl. die Abwickelung des kleinsten Kolbens Fig.

13) abwechselnd mit den beiden anderen und durch diese mit dem Ein- und

Ausströmungskanal, bezieh. den beiden Zwischenbehältern in Verbindung gebracht. So

wird der Kolben II durch I,

III durch II und I durch III gesteuert.

Der Dampf muſs hierbei folgenden auſserordentlich langen Weg zurücklegen: Aus dem

Schieberkasten durch Kanal a, Mulde i des groſsen Kolbens (Fig. 5 und

9) und Kanal k1 in den Cylinder C1 (Fig. 5), aus

diesem zurück durch k1

die zweite Mulde e des groſsen Kolbens (Fig. 9), den

Kanal A, den Schieber (Fig. 11)

und den Kanal n in den Raum R1 (Fig. 9), den

ersten Receiver; hierauf durch die Oeffnung x1, die Mulde i

des kleinsten Kolbens und den Kanal k2 in den zweiten Cylinder und zurück durch

k2, die Mulde e des kleinsten Kolbens, den Kanal B (Fig. 9), den

Schieber (Fig. 10)

und den Kanal c in den zweiten Theil des Dampfmantels,

den Receiver R2;

endlich aus diesem durch Oeffnung x2, Mulde i des

mittleren Kolbens (Fig. 9),

Kanal k3 in den

gröſsten Cylinder und zurück durch k3, Mulde e des

mittleren Kolbens, Kanal C und Schieber (Fig.

5) schlieſslich in den Ausströmkanal o. Daſs

hierbei der Dampf nicht viel Nutzarbeit verrichten kann, ist leicht einzusehen.

Sollen alle drei Cylinder Volldampf erhalten, so wird der Schieber so gestellt, daſs

die drei Kanäle a, n und c

(Fig. 8) frei liegen und die Kanäle A, B und

C mit dem Ausströmkanal o verbunden sind. Für den Rückwärtsgang werden umgekehrt die Kanäle A, B und C frei gelegt und

a, n und c mit o in Verbindung gebracht. – Ein Rückschlagventil,

welches in einem aus dem gröſsten Cylinder nach auſsen führenden Kanal angebracht

ist (Fig. 6), läſst Luft in diesen Cylinder eintreten, wenn die Spannung in

demselben unter den Atmosphärendruck sinken sollte.

Die Maschine von F. Th. Nagel in Hamburg (Erl. * D. R.

P. Nr. 10877 vom 21. Januar 1880), welche in Fig. 14 bis

17 Taf. 21) dargestellt ist, wird durch einen rotirenden Hahn mit darin

liegendem verstellbarem Expansionshahn gesteuert. Das Hahngehäuse besteht mit dem

gemeinschaftlichen Deckel der drei Cylinder aus einem Stück. Der nach auſsen ganz

offene äuſsere Hahn, welcher sich in gleichem Sinne mit der Kurbelwelle dreht, aber

nur halb so viel Umläufe macht, ist durch vier im Kreuz stehende Längsrippen in vier

Kammern getheilt. Zwei gegenüber liegende derselben sind nach dem inneren

festliegenden Hahn hin offen, an den Enden abgeschlossen und durch zwei Querwände in

je drei Abtheilungen getrennt; sie dienen für die Einströmung; die anderen beiden

für die Ausströmung bestimmten sind nach innen abgeschlossen, nach dem einen Ende

hin, von dem das Ausströmrohr abgeht, dagegen offen. Der innere Hahn ist mit 6

Schlitzen versehen, von denen je zwei einander gegenüber liegen. Diese drei Paare

sind wie die drei in die Cylinder führenden Kanäle um je 60° gegen einander

versetzt. Die Hähne sind mithin vollständig symmetrisch zur Drehachse und, da die in

die Cylinder führenden Oeffnungen nur schmal sind, auch fast vollständig entlastet.

Der Druck in achsialer Richtung wird von einer Stellschraube b (vgl. Fig. 16 und

17) aufgenommen. Die hohle Spindel des äuſseren Hahnes ruht in einem

Kammlager.

Der Antrieb erfolgt durch Kegelräder unter Einschaltung einer vertikalen Welle i. Auf derselben ist eine Einrichtung angebracht,

welche ermöglicht, die Maschine auch während des Ganges bequem umzusteuern. Das

Zahnrad g ist nicht fest auf der Welle, sondern nimmt

dieselbe, sich auf einen Stellring stützend, durch Vermittelung eines auf die Welle

i aufgekeilten Muffes m mit, welcher mit ihm durch eine Freigangskuppelung (vgl. Fig. 18)

verbunden ist. Soll umgesteuert werden, so wird eine auf der Hülse m verschiebbare Reibungsscheibe r durch Anheben des Gewichtes s (Fig.

14 und 17) mit der

Reibungsscheibe q, welche mit dem Zahnrad f zusammengegossen ist, in Eingriff gebracht. Es wird

dann, da q gröſser ist als r, während die Zahnräder f und g gleich sind, die Welle i

dem Zahnrade g, also auch der Hahn gegen die

Kurbelwelle voreilen, bis die Knaggen k und l der Freigangskupplung (Fig. 18)

sich auf der anderen Seite berühren. Die Dampfvertheilung entspricht dann der

Drehung im entgegengesetzten Sinne.

Während des Stillstandes der Maschine kann die Umsteuerung mittels der Handgriffe u bewirkt werden. Der Expansionshahn muſs beim

Umsteuern ebenfalls in eine andere Lage gebracht werden. Es sind daher an dem

Zahnbogen des Handhebels w zwei Skalen, eine für den

Vorwärtsgang und eine für den Rückwärtsgang angebracht. Die Dampfvertheilung ist für

Vorwärts- und Rückwärtsgang genau gleich gut; Voröffnen, Compression und Auslaſs

sind für alle Füllungsgrade, welche zwischen 0 und 0,85 veränderlich sind, gleich.

Wenn die Hähne dauernd dicht zu halten wären, so würden überhaupt derartige Steuerungen, namentlich für

schnell laufende Maschinen wegen der ruhigen gleichmäſsigen Drehbewegung des

Steuerorganes ganz vorzüglich sein.

(Schluß folgt.)