| Titel: | Rotirende Maschine von Gebrüder Ritz und Schweizer in Gmünd (Württemberg). |

| Autor: | S–n. |

| Fundstelle: | Band 246, Jahrgang 1882, S. 310 |

| Download: | XML |

Rotirende Maschine von Gebrüder Ritz und

Schweizer in Gmünd (Württemberg).

Mit Abbildungen auf Tafel 22.

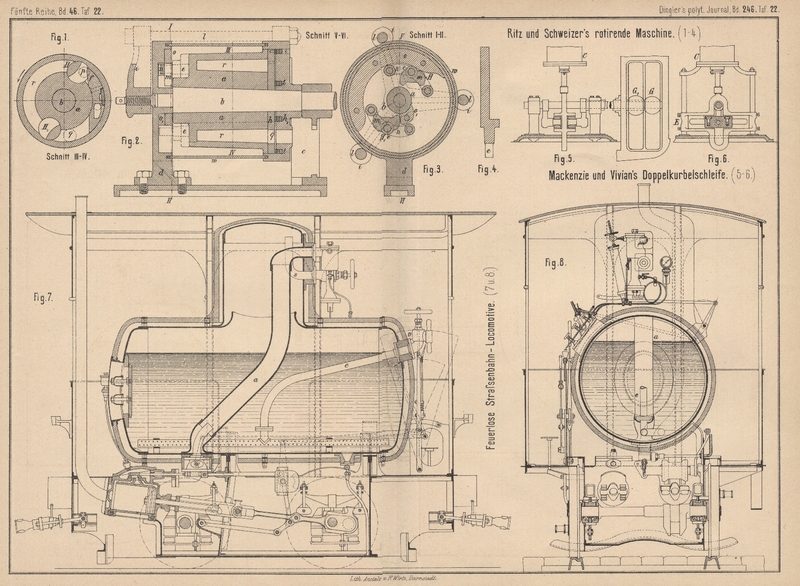

Ritz und Schweizer's rotirende Maschine.

Den Haupttheil dieser Maschine (* D. R. P. Kl. 59 Nr. 18185 vom 18. September 1881)

bildet der rotirende Arbeitskörper a (Fig. 1 bis

3 Taf. 22), welcher aus dem auf eine Achse b

aufgekeilten Cylinder a mit dem eingedrehten

ringförmigen Arbeitsraum r besteht. In r sind drehbar 2 Hähne H

und H1 eingeschliffen,

welche den in Fig. 1

ersichtlichen Querschnitt haben. Die vordere Endfläche dieser Hähne vergleicht sich

mit der vorderen Fläche des Cylinders a, rückwärts

dagegen treten die Hähne mit ihren Zapfen e (vgl. Fig.

4) durch die Hinterwand des Cylinders a

hindurch und tragen zwischen den an a befestigten

Lagern n und dem Cylinderboden selbst Daumen m. Bei der Drehung des Cylinders a drehen sich also die Hähne mit. Auf der vorderen

Seite ragt in den ringförmigen Arbeitsraum r ein den

Querschnitt desselben genau ausfüllendes Sperrstück f

hinein, welches an dem Lagerbock c der Maschine

befestigt ist. Auf die vordere Fläche des Cylinders a

ist eine Platte h aufgeschliffen und auf diese legt

sich durch Packungen t von h getrennt die Platte h1. Beide Platten werden durch das Sperrstück f gehalten, so daſs sich die Welle b

ungehindert in ihnen drehen kann. Durch diese Platten geht bei p der Dampfeinlaſs, bei q

der Dampfauslaſs. Auf dem hinteren Lagerbock d sind 2

Vorsprünge o und o1 (Fig. 3)

angebracht, gegen welche die Daumen m der Hähne stoſsen

und auf diese Weise eine Umstellung der Hähne bei der Rotation des Cylinders a bewirken.

Tritt der Dampf bei p (Fig. 1) ein,

so drückt er einerseits gegen den Hahn H, andererseits

gegen das feststehende Sperrstück f. Die Folge hiervon

ist die Drehung von a. Hierbei stöſst der Hahn H1 mit seinem Daumen

m1 gegen den

Vorsprung o1, so daſs

H1 gedreht und der

vom Hahn H links befindliche Dampf durch q austreten kann. Durch Oeffnungen in der Platte h kann der Dampf aus dem Raume r zwischen h und h1 eintreten, um eine allzu groſse Reibung

von h auf a zu verhindern.

Der Druck des Dampfes auf h1 wird durch die Schrauben l und den

Dreiarm i auf die Welle b

übertragen. Der Cylinder a ist gegen Abkühlung von dem

Mantel w umgeben. Bei Benutzung von expandirendem Dampf

genügt die Anordnung nur eines Hahnes.

Die Maschine soll als Motor, Pumpe und Flüssigkeitsmesser Verwendung finden.

S–n.

Tafeln