| Titel: | Bundgatter mit Reibungsräder-Antrieb. |

| Fundstelle: | Band 246, Jahrgang 1882, S. 312 |

| Download: | XML |

Bundgatter mit Reibungsräder-Antrieb.

Mit Abbildungen auf Tafel 23.

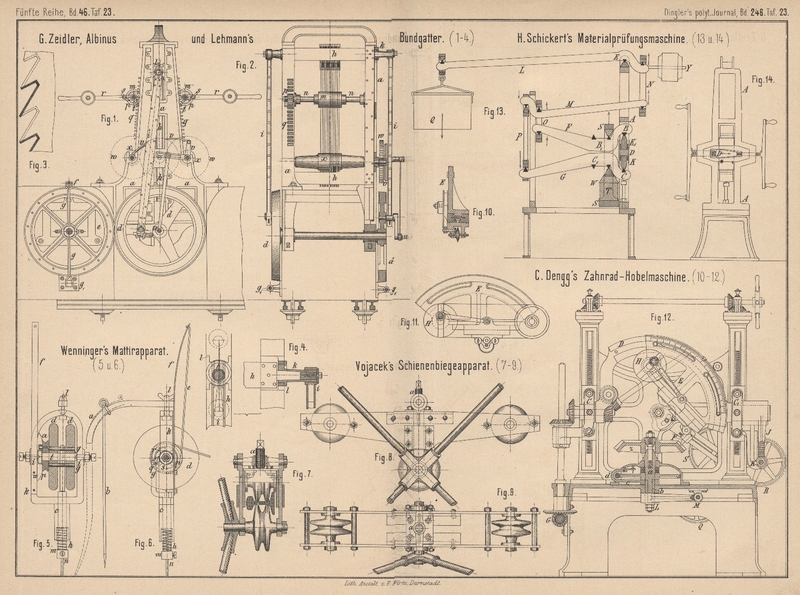

G. Zeidler, Albinus und Lehmann's Bundgatter.

Eine von G. Zeidler und Albinus und

Lehmann in Görlitz (* D. R. P. KL 38 Nr. 18699 vom 16. Oktober 1881) angegebene

Bundgatter-Construction ist in mancher Beziehung interessant. Einmal geschieht der

Antrieb durch Reibungsräder, dann erfolgt die Führung des Gatterrahmens in der

Weise, daſs die Sägen beim Aufgang zurückweichen, d.h. die Schnittbahn nicht

berühren; endlich ist eine sehr handliche Blockbelastung vorgesehen, welche

selbstthätig wirkt und vor allen Dingen entfernt werden kann, ohne daſs wie bei

anderen Sägen vielfache Muttern, Schrauben, Räder u.s.w. losgelöst werden

müssen.

Der Antrieb des Gatters (Fig. 1 bis

4 Taf. 23) geschieht direkt von der Vorgelege welle aus unter Vermeidung

jeglichen Riementriebes durch die Reibungsräder e,

welche auf die entsprechend geränderten Schwungräder d

einwirken. Diese Anordnung gestattet die Verwendung eines niedrigen und demzufolge

sehr stabilen Gestelles, welches hier aus zwei guſseisernen, durchbrochenen Wänden

a gebildet wird. Die Gatterwelle nimmt die

Schwungräder d an den Seiten auf; da die Kurbelzapfen

an diesen angebracht sind, bleibt die Welle zwischen den Lagern völlig frei, so daſs

der Gatterrahmen bis dicht auf die Welle herunter geführt werden kann. Bei den fest

aufgekeilten Schwungrädern läuft die Conicität des Kranzes nach auſsen, bei den

Reibungsrädern nach innen; da letztere nun in Feder und Nuth auf der Vorgelegewelle

verschiebbar sind, so ist die Berührung zwischen d und

e leicht aufzuheben und wieder herzustellen. Es

geschieht diese Verschiebung der Reibungsräder e durch

je einen Hebel g, welcher in einem Augenlager g1 drehbar gelagert ist

und die entsprechend ausgenuthete Nabe des Reibungsrades e umgibt. Am oberen Ende sind die beiderseits befindlichen Hebel durch

eine mit Rechts- und Linksgewinde versehene Spindel f

mit einander verbunden, deren Verdrehung die Räder e

mit d in oder auſser Eingriff bringen wird, da die

Räder e auf ihrer Welle nach innen oder auſsen

verschoben werden. Sind die vier Räder mit einander gekuppelt, so wirken sie

sämmtlich als Schwungmassen, ein Umstand, welcher die namentlich beim Schneiden

ästiger Hölzer plötzlich auftretenden Veränderungen im Kraftverbrauch möglichst

ausgleichen wird.

Die Bewegung des Gatterrahmens h erfolgt durch die

Lenkerstangen i, welche nicht direkt an die mit dem

oberen Querstück vernieteten Zapfen, sondern an übergeschobenen Rothguſshülsen k angreifen; auf letzteren sind die gerade geführten

Gleitbacken l des Rahmens excentrisch aufgesteckt. Der Mittelpunkt des

Excenterbügels fallt mit dem Mittelpunkt der Gleitbacken und dem Endpunkt der

Lenkerstangen zusammen, wird also ebenfalls gerade geführt. Da nun der andere

Endpunkt der Lenkerstange im Kreise geführt wird, so folgt daraus, daſs jeder

zwischenliegende Punkt der Lenkerstange sich in einer Ellipse bewegen muſs. Ein

solcher Punkt ist der Mittelpunkt des Gatterzapfens, welcher um die Excentricität

vom oberen (gerade geführten) Ende der Lenkerstange entfernt liegt. Die Gatterzapfen

sind mit dem oberen Querbalken des Gatterrahmens h fest

vernietet, der obere Theil des Rahmens muſs also der elliptischen Bewegung der

Zapfen folgen. Dadurch wird erreicht, daſs die Sägen nur beim Niedergang dem zu

schneidenden Block entgegengeführt werden, beim Aufgang aber zurückweichen und die

Schnittbahn nicht berühren. Hierbei ist im Augenblick der gröſsten

Schnittgeschwindigkeit die Vorwärtsbewegung der Sägen am gröſsten; ferner ist die

Voreilung des Blockvorschubes so gewählt, daſs der Vorschub der Geschwindigkeit

proportional ist.

Die Belastung ist selbstthätig. Die Druckwalzen m sitzen

mit den Belastungshebeln r lose auf den Achsen n, während die Zahnräder p

fest auf denselben aufgekeilt sind. Die Druckwalzen folgen den Unebenheiten des zu

schneidenden Blockes dergestalt, daſs sie bei wechselnder Blockstärke ohne

verminderte Druckwirkung vermöge der Zahnräder p an den

Zahnstangen q auf- und niedersteigen. Die Hebel r mit den Sperrklinken s

dienen zur Belastung der Druckwalzen, jedoch auch zum Auf- und Niederbewegen des

ganzen Belastungsapparates. Die Zahnräder p wirken in

Verbindung mit den Klinken s zugleich als

Sperrvorrichtung; wird die Klinke s über dem Hebel

eingelegt, so kann der Apparat mittels des Hebels emporgehoben werden; wird dieselbe

unter dem Hebel mit dem Zahnrad in Eingriff gebracht, so wirkt das Hebelgewicht auf

die Druckwalzen, in welchem Zustand der Apparat auch während des Schneidens zu

arbeiten hat. Die Stützklinke t dient dazu, die

Belastung auſser Betrieb in beliebiger Höhe festlegen zu können. Der ganze Apparat

kann über die Zahnstangen hinausgeschoben und weggenommen werden.

Der Blockvorschub erfolgt periodisch, indem durch das auf einer Gegenkurbel sitzende

Excenter u, den Klinkmechanismus v und die Stirnräder w die

Vorschubwalzen x angetrieben werden. Das Excenter u ist derart in Voreilung gestellt, daſs der Vorschub

für den nächsten Schnitt schon bei ⅞ Hubhöhe beginnt. Die Vorschubwalzen x ruhen in festen offenen Lagern, können also jederzeit

leicht entfernt werden, so daſs Sägen und Gatterrahmen von allen Seiten leicht

zugänglich sind.

Die Zähne des in Fig. 3

dargestellten Blattes sind in der Brust nach innen und im Rücken nach auſsen

zugeschärft; in Folge dessen arbeiten dieselben sowohl seitlich, als auch nach vorn

schneidend wie ein Hobeleisen, welches gegen Hirnholzfaser geführt wird.

Tafeln